عن الانتخابات وغربتنا في العالم

تأتي مواسم الانتخابات مثلاً في الولايات المتّحدة أقوى دولة، أو في الهند أكبر ديمقراطية، أو في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل، أو في دول إسلامية، مثل ماليزيا وتركيا، وحتّى في موريتانيا، أو إيران (رغم أنّها صورية أو تحت قيد المُرشد والحرس الثوري)، لتُؤكّد غربة السوريين في هذا العالم، والتي أدخلت سورية، بلداً وشعباً، في غيبوبة طويلة لا أحد يعرف نهاية لها. بالطبع، لا تُختزل عملية الانتخابات الديمقراطية، إذ لا بدّ أن تتأسّس تلك العملية على حقوق المواطنة، القائمة على الحرّية والمساواة والاستقلالية، في نظام سياسي يفصل بين السلطات، ولكنّها مُؤشّر مهمّ، إذ لكلّ إنسان صوت، ولكلّ مواطن حقّ المشاركة في اختيار هيئته التشريعية الحاكمة أو من يحكمه.

في المشهد الكلّي للعالم، تغدو سورية كأنّها بلد خارج العالم، أو كأنّها خارج التاريخ، مع ما في تلك العبارة من مقاربة مع عنوان اختاره لكتابه المصري فوزي منصور "خروج العرب من التاريخ" (1993) قبل ثلاثة عقود. والآن، ليست المشكلة في خروج سورية من التاريخ أو من العالم فقط، وإنّما خروج السوريين من التاريخ أيضاً، ولا أحد يعرف ما الذي كان يمكن أن يكتبه أو يضيفه منصور إلى كتابه في هذه الحال، بعد أن صارت هُويّاتهم مشتّتة أُسَريّاً ومجتمعيّاً وجنسية.

إنّ أكثر نظامَين رفعا شعار الوحدة والحرّية والاشتراكية، اللذان كان يحكمهما الحزب ذاته (البعث)، سورية والعراق، هما الأكثر عدائية لبعضهما

هكذا كانت المناظرة الرئاسية بين الرئيس جو بايدن ومنافسه الشرس، الرئيس السابق، دونالد ترامب، غاية في الأهمية، والإدهاش، إذ نقلتنا إلى عصر آخر، فهنا ثمّة رئيس، وليس أي رئيس، فهو رئيس أقوى دولة من كلّ النواحي، يخضع للفحص والتحقيق، بل وللسخرية، وللتكذيب، وللتقليل من أهليته الجسدية والعقلية، وهو يمتثل لذلك كله، فلا يعكس في الظاهر شيئاً من قوّة الدولة، أو بالتعبير السوري: من أجهزتها "المخابراتية"، سواء كان في رأس عمله أو يطمح لذلك.

وبالتوازي، كان كلّ مواطن أميركي، تقريباً، يتابع وقائع المناظرة، التي قد تحسم موقفه لصالح هذا المُرشّح أو ذاك، وفقاً لمُؤشّر مصالحه المعيشية وعائدات تولّي المُرشّح عليه اقتصادياً وتنموياً. وعلى التوازي، نتابع، في العالم العربي، بالقدر نفسه تلك الانتخابات، لأنّنا نعتبر أنفسنا معنيين بنتائجها كأنّنا جزءٌ في هذه الدولة المهيمنة (بمعناه السلبي، أي المغلوب على أمره منها)، ويهمّنا ما يحصل فيها، لأنّه يؤثّر فينا سلباً وإيجاباً، فهي الدولة الأكثر إنتاجاً وتصديراً لثمرات العلوم والتكنولوجيا، والأكثر تأثيراً في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية، والأكثر تدخّلاً في المجالات الأمنية والسياسية، لذا، تبدو حقيقة أنّ العالم أو معظم دوله تشعر بأنّها محكومة من هذه الدولة، في جانب ما، بالمعنى المباشر أو غير المباشر.

اللافت أيضاً، في المناظرة "الرئاسية"، وهو ما يُعمّق غربتنا عن هذا العالم، الذي يولي اهتمامه لقضايا الصحّة والتعليم والمستوى المعيشي وسلامة البيئة، وكلّ ما يتعلق بالتطوّر الاجتماعي والعلمي، أنّ النقاش السياسي غاب عنها (باستثناء ما يمسّ إسرائيل والقضية الأوكرانية)، فلا وعود كُبرى تتجاوز إمكانياتهم رغم عظمتها، في حين أنّنا نغرق، أو تُغرِقنا حكوماتُنا، في قضايا كبيرة، حقيقية أو مصطنعة. هكذا عشنا في سورية مثلاً، منذ نعومة أظفارنا، على شعارات كبيرة نردّدها هتافاً يوميّاً في المدارس، إذ كنّا نهتف "وحدة حرّية اشتراكية"، ونحن لا نعرف معنى تلك الكلمات، لكنّنا كنّا نُفكّر في أنّها كلمات كبيرة ومُهمّة، وهي كذلك لو كانت مجتمعاتنا تعيش بحبوحة من الرغد المحلّي، إلّا أنّ حاجاتنا الأساسية الحياتية، في واقع الأمر، كانت مفتقدة إلى حد كبير لدى السواد الأعظم من السوريين، مع تدنّي مستوى المعيشة والتعليم والخدمات (الكهرباء والطرق والبنى التحتيّة) واكتظاظ صفوف المدارس، والظروف المأساوية للمعلّمين، والبطالة في معنييها العام والمقنّع، بوظائف من دون مردود خدمي من أي نوع، وغياب التأمين الصحّي وخدماته التي صارت العامل الأكثر أهمّية في نجاح أي مُرشّح انتخابي في الأنظمة الديمقراطية، بينما نحن غارقون في تشكيلات أو تنظيمات الطلائع والفتوّة والتدريب الجامعي والخدمة العسكرية الإلزامية، التي يُقايَض عليها ببضعة آلاف من الدولارات، أي إنّها مقتصرة على الفقراء الذين لا يملكون شبراً في الوطن، وفاقدي فرص الهجرة والاغتراب. لا بل إنّ أكثر نظامَين رفعا شعار الوحدة والحرّية والاشتراكية، اللذان كان يحكمهما الحزب ذاته (البعث)، سورية والعراق، هما الأكثر عدائية لبعضهما، حتّى إنّ اتّصال أي مواطن بآخر، في البلد الآخر، كان يُعدُّ عملاً عدائياً وخيانة، ويستحقّ عليه أقصى العقوبات.

تبقى الانتخابات الأميركية حالة تنافسية بين مُرشّحَين على تفاصيل خدمة المواطن الأميركي، لأنّه وحده المُستهدف بخيرها

هذه الانتخابات الأميركية مع فقدانها أي بوادر خير تجاه منطقتنا العربية، ومع تأكيدها دعم دولة الاحتلال في حربها على الفلسطينيين، سواء نجح الرئيس الحالي بايدن بالاحتفاظ بكرسي الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة، أو سقط داخل حزبه "الديمقراطي" قبل سقوطه أمام منافسه "الجمهوري" ترامب، إلا أنّها تبقى حالة تنافسية بين مُرشّحَين على تفاصيل خدمة المواطن الأميركي، لأنّه وحده المُستهدف بخيرها، وما علينا إلا انتظار شظاياها، في غياب أي جهود لتثبيط الصراعات والحروب في منطقتنا الشرق أوسطية.

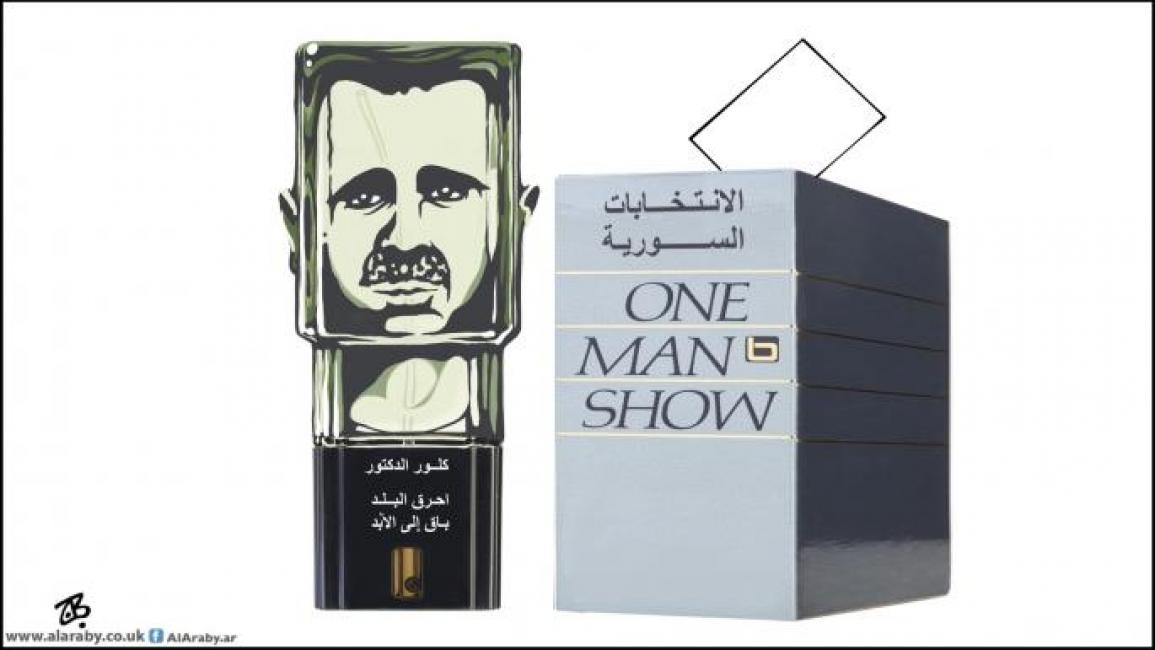

منذ 18 مارس/ آذار 2011، والسوريون تحت نار النظام وروسيا وإيران لمنع حقّهم في اختيار من يُحقّق أحلامهم المواطنية، ويمنحهم فرصة انتخاب حاكمهم، رغم أنّ دستوريهم، السابق والحالي، يوفّران لهم ذلك نصّاً، بينما تمنع مخالب السلطة عبر أجهزتها الأمنية تنفيذه، وهو ما جعله حبراً على ورق، وحوّل سورية من بلد إلى ساحة معركة، معظم شعبها في حالة اغتراب، في الداخل والخارج.