روسيا والصين بدل أميركا

دأبت معزوفة "بناء نظام عالمي جديد" على إطراب الآذان بعد سقوط جدار برلين. كان يُقصد من الشعار، عن صواب، ضرورة إرساء نظام تعدّدي يحل مكان الأحادية الأميركية التي ورثت بدورها عصر الثنائية القطبية. تعدّدية يُشتهى أن تكون سلمية في العلاقات الدولية، أكثر عدلاً وإنسانية واهتماماً بتحديات المناخ والبيئة والمساواة والصحة، أقل حربية وعجرفة وتبعية وتسلطاً، أكثر التصاقاً بمبادئ القانون الدولي والتشارك والتعاون والتنوع، توجِد توازناً معقولاً بين مخاوف السياديين و"واجب التدخل الإنساني" مثلما رأى العالم نسخة منه لدى إنقاذ مسلمي البوسنة والهرسك من إجرام ميلوسيفيتش. كانت الفرصة مؤاتية حقاً لبناء تعددية عالمية بهذه المعايير الإنسانية والأخلاقية إن جاز التعبيران. أميركا لم تكن مستعدة فعلاً لانهيار الاتحاد السوفييتي، وشهد على ذلك التخبط الذي اعترى سياساتها الخارجية في التسعينات قبل أن تحل أحداث كبرى بوزن هجمات سبتمبر 2001. كان ممكناً، طيلة سنوات عشر، تشكل تجمعات إقليمية جديدة، وتزييت مفاصل أخرى أكلها الصدأ تحت أثقال المعسكرين الحديديين. لكن حصل العكس بفعل جهل معمم بمخاطر تهدد البشرية، وانفجار الهويات دون الوطنية المنغلقة على نفسها، بدل شيوع مبدأ التكتلات الإقليمية السلمية المنفتحة على العالم. روسيا كانت مشغولة بلملمة ما تبقى من أراضيها، وهي ورشة انتهت إلى نموذج قومي متطرف للحكم، يعتنق أكثر الوصفات النيوليبرالية قسوة في الاقتصاد، والحد الأدنى من الحريات منخفضة الأسقف، وسياسة خارجية توسعية عدائية. الصين كانت مكتفية لنفسها سياسياً بنفوذها في بذلك الجزء من آسيا، في مقابل توسع اقتصادي على حساب ظروف عمل صحّت تسميتها عبودية القرنين العشرين والحادي والعشرين، توازيها أعتى أشكال القمع والاضطهاد في الداخل. البلدان الإقليمية الوازنة بدت عاجزة بدورها عن تقديم النموذج. الهند غارقة في صراعاتها القومية الاجتماعية الدينية. باكستان النووية اختصرت العالم وما فيه بما يجري في الجارتين اللدودتين، أفغانستان والهند. بلد كبير وصناعي مثل تركيا انشغل بإعادة تعريف علمانيته وموقعه الإقليمي ودور العسكر في المجتمع وعلاقات المكونات في هذا البلد. أميركا اللاتينية جرّبت الحلم الإقليمي بنكهة يسارية بعد عقود الديكتاتورية العسكرية، والمحاولة لم تعمّر طويلاً. الفشل الأبرز كان أوروبياً. ارتضت القارة بالوصف الذي نُسب إليها، أي العجوز، وظلت قرارات الحرب والسلم والتدخل سلباً أو إيجاباً في الخارج، أميركية، ليست أوروبا فيها أكثر من مكمّل أو مساعد أو مجرد متذمّر في أحسن الأحوال. الاتحاد الأفريقي بقي مشلولاً، فلا جنوب أفريقيا رغبت بزعامته، ولا مصر شمالاً سمحت لنفسها بتعميم نموذج مباركي على أفريقيا، لا سمح الله. العالم العربي توزع بين ديكتاتوريات وحروب وبؤس وفقر ما خلا جزرا معزولة شكلتها منطقة الخليج، ثرواتها مخصصة للاستهلاك لا للتنمية. أما إيران، ففهمت قصة التعددية المطلوبة على أنها حروب مستدامة وتوزيع أذرع مسلحة تابعة لها في المنطقة العربية، وتصدير نموذج قروسطي، وتغيير ديمغرافي طائفي ديني بورقة التخريب والحفر الصبور في تربة المذهبية. أما صيحات الموت لأميركا ومحاربة الاستكبار والصهيونية واختراع "يوم القدس العالمي"، فلم تكن إلا عدّة شغل تنطلي على أصحاب المنطق البسيط حصراً.

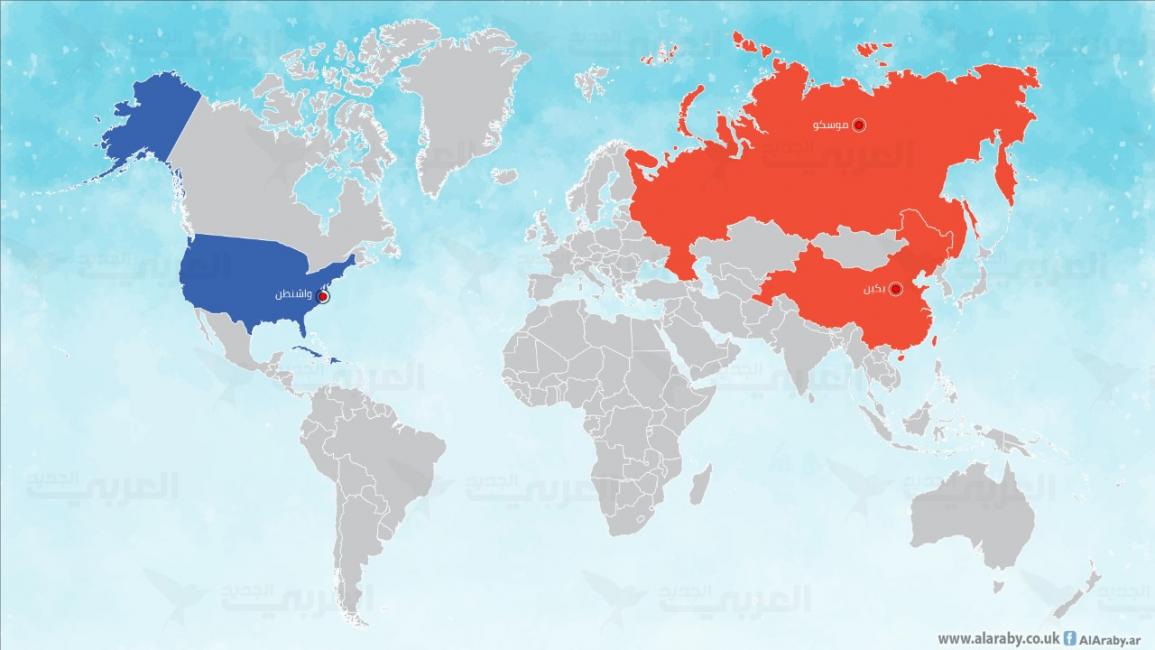

اليوم، المساعي في بكين وموسكو حثيثة لإنشاء ثنائية قطبية جديدة. ما يجمع بين روسيا والصين أكثر من اتفاق مصالح تشغل النكاية بأميركا موقع المتن فيه. وما استهداف هذين البَلَدين بعقوبات أميركية وأوروبية بشكل متزامن، إلا ردّ غربي رمزي على سلوك شرقي يبدو منسقاً في أكثر من عنوان. النموذج الشرقي الجديد المعروض لا مكان فيها للسلام ولا للحقوق والتعاون ولا للهم البيئي ولا للتعددية. أما من يتذمرون من الإمبريالية الأميركية، بينما يتشوقون إلى الانتساب لإمبريالية الصين وروسيا، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن السارق الشبعان ربما يكون أقل أذيةً من السارق الجائع، وأن إمبريالية أميركية منظمة ونعرف قوانينها وأساليب عملها، ربما تكون أقل ضرراً من إمبرياليات بديلة تريد تجسيد كل مساوئ الإمبرياليات في محور واحد.