تاريخ ذاتي، أمير حمد، 2019

تخرّجتُ من جامعة بيرزيت قبل سنوات قليلة، وزرتها للمرّة الأولى منذ تخرّجي منها لمشاهدة معرض "اقتراب الآفاق" "المتحف الفلسطيني" القريب منها. كنت أظنّني أعرف المكان جيّدًا، لكنّ فورة البناء الجديدة في كلّ مكان جعلته مكانًا آخر في كثير من جوانبه. وقفتُ أمام بوابة الجامعة الشمالية ظانًّا، بالاستناد إلى المشهد في مخيلتي، أنّ هناك طريقا إلى المتحف بالقرب منها، فلم أعثر سوى على بوابة الجامعة التي كنت أعبرها كلّ يوم لسنوات. وقفت أتأمّل الفضاء السابق وقد غدا، بلا بطاقة طالب في جيبي، مشهدًا لن يكون فضاء أبدًا، وإن سمح الحارس لي بالدخول من دون بطاقة. عدتُ إلى الوراء بعد ذلك، وسألت طالبًا مارًّا عن الطريق إلى المتحف، ثمّ عدت إلى الوراء أكثر، ثمّ أكثر.

"مبنى الأمّة" لـ لاريسا صنصور، 2013

رغم أجواء "التفاؤل" التي حملتها نهاية عام 2012، بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم

المتّحدة بفلسطين كـ "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة، إلّا أنّ عمل "مبنى الأمّة" يحمل تصوّراً آخر للدولة المستقبلية، ربما إن نظرنا من زاوية أخرى، نرى أنّه عمل وُلِدَ من ذلك التفاؤل بعينه.

نرافق في العمل منذ بدايته امرأةً تعود إلى مبنى الدولة الفلسطينية، بعد أن تقطع الحدود الأردنية بسرعة كبيرة بفضل ممر جديد تحت الأرض يربط البلدين.

تصل قاعة استقبال المبنى بعد الفحص الأمني الذي يليق بدولة تهتمّ بأمنها، فنلاحظ من النوافذ مشهدًا للجدار وأبراج المراقبة التي لا تزال على صورتها القديمة، والتي نعرفها نحن أبناء ماضي الدولة، لنشاهد بعد ذلك علمًا ضخمًا يوحي مع الموسيقى المصاحبة بجلال الدولة. تقف المرأة أمام المصعد الذي يأخذنا إلى عدد كبير من الطوابق، نقرأ أسماء عديدة، مثل البحر الميّت الذي احتلّ الطابق الأشد انخفاضًا في المبنى، والذي يتناسب مع كونه أخفض بقعة في العالم، كما نقرأ أيضًا أسماء مؤسّسات الدولة ومدنها، كالقدس وخانيونس، ملاحظين غياب أيّة مدينة احتُلَّت في عام 1948.  تشاهد المرأة، قبل أن تستقلّ المصعد، ملصقًا عن نوعية الحياة في البرج. ويشاركها المصعد شخصان يرتديان ثيابًا تشبه ثيابها. تبدو الثياب أنّها الشكل العصري للزيّ الوطني، نظرًا لاشتراك الجميع في ارتدائها، واحتوائها أشكالًا هندسية متكرّرة تذكّر بأسلوب الأزياء التراثية. نشاهد مع المرأة إعلانًا عن أحد مشاريع توفير المياه المدعومة من الخارج، ثمّ إعلانًا عن وثائق السفر، وإعلانًا عن مطعم سوشي في غزّة، وعندما يُفتَح باب المصعد نصل إلى القدس، فنشاهد مجسّمًا يستنسخ قبّة الصخرة بحجمها الأصلي. الأمر الذي يستدعي نقاش فالتر بنيامين حول فقدان الهالة في عصر الاستنساخ الميكانيكي في مقالته "العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه تقنياً" (1935).

تشاهد المرأة، قبل أن تستقلّ المصعد، ملصقًا عن نوعية الحياة في البرج. ويشاركها المصعد شخصان يرتديان ثيابًا تشبه ثيابها. تبدو الثياب أنّها الشكل العصري للزيّ الوطني، نظرًا لاشتراك الجميع في ارتدائها، واحتوائها أشكالًا هندسية متكرّرة تذكّر بأسلوب الأزياء التراثية. نشاهد مع المرأة إعلانًا عن أحد مشاريع توفير المياه المدعومة من الخارج، ثمّ إعلانًا عن وثائق السفر، وإعلانًا عن مطعم سوشي في غزّة، وعندما يُفتَح باب المصعد نصل إلى القدس، فنشاهد مجسّمًا يستنسخ قبّة الصخرة بحجمها الأصلي. الأمر الذي يستدعي نقاش فالتر بنيامين حول فقدان الهالة في عصر الاستنساخ الميكانيكي في مقالته "العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه تقنياً" (1935).

تصل الزائرة بعد ذلك إلى مدينة بيت لحم. تمشي في ساحة المهد، فنسمع صوت خطوات يدلّ على صلابة الأرض تحتها. تدخل أحد الأنفاق بعد أن نلمح انتفاخ بطنها، وبعد أن يتغيّر شكل الأرضية تحت قدميها. هذه الشابّة ذات الشعر الأسود ستصبح أمًّا لطفل في أيّة لحظة. تُخرِجُ مفتاحها الإلكتروني الذي يحمل صورة علم فلسطين، فيظهر على الشاشة مفتاح أخضر، له شكل مفاتيح العودة الموجودة في كلّ مكان في الأراضي التي سكن عليها أسلاف مواطني المبنى.

تقوم المرأة بتعبئة ماء لسقاية شجرة زيتون في غرفتها، الماء الذي يوحي الإعلان السابق، وطبيعة المكان كلّها القائمة على الاستنساخ، أنّه ماء وهمي، يسقي شجرة زيتون وهميّة هي الأخرى. الأمر الذي يذكّر بتقنيات نعرفها - كالهولوغرام، والواقع الافتراضي - والتي ما انفكّت في زمننا الحالي تبرم معنا عقدًا تمنحنا فيه، بمساعدة أبعادها الثلاثة وقدرتها على المحاكاة، الإيهام بوجود الفضاء، مُنسية إيّانا كونه مشهدًا فحسب، ونمنحها نحن التصديق. ثمّ، وأخيراً، نشاهد من النوافذ صورة "حقيقية" لشرقيّ القدس.

تُخرِجُ من الخزانة علبة تسخّن ذاتها بكبسة زرّ، فكلّ شيء متطوّر في المستقبل، كتعريفنا للدولة! تأكل في أطباق تحافظ على تراث الأطعمة الشعبية الفلسطينية، والتي حارب لأجل الاعتراف بفلسطينيّتها أسلافها ضد هجمات مطبخ العدو، كالكبّة والتبّولة وسلطة البرغل.

ثم: تنظر من النافذة إلى مشهد القدس الحقيقي بقبّة الصخرة، حيث يوفّر المستقبل لمن يشعر بحنين واقعي إطلالة على الخارج من علوٍّ يتغلّب على مشهد الجدار المحيط بمبنى الدولة، فتقف العائدة أمام النافذة واضعة يدها على مكان حملها، محتضنة طفلها المستقبلي، مذكّرة بإعلانات الضواحي السكنية التي انتشرت في شوارع رام الله في تلك الفترة، والتي تُظهِر عادة عائلة فلسطينية شابة تطلّ من شرفتها على تلال مكسوّة بالأشجار. الإعلانات التي كانت توضحها إعلانات أخرى مكتوبة، تبيّن أن الشقّة المعروضة للبيع "ذات إطلالة بانورامية على منطقة مفتوحة وفسيحة من الطبيعة الخلّابة، وعلى الساحل الفلسطيني غربًا". فتطلّ العين من شرفتها في البيت المريح، على ارتباط الفضاء الطبيعيّ المفتوح بمشهد البحر الذي يلمع من بعيد كالسراب، قادرة بفضل موقع النظر على عدم إبصار الحواجز التي تفصل المكانين، الأمر الذي يوحي أنّ خطّ الساحل هو الآخر في متناول اليد.

(أنتبه إلى شابة جميلة ذات شعر أسود تتأمّل المشهد خلفي. أنظر إليها بطرف عيني مُبقِيًا في الوقت ذاته عيني الأُخرى على العمل. يتداخل المشهدان، فأشعر في لحظة خاطفة أنّني أُبصِر المشهد بعينها. تبتعد الشابّة بعد ذلك كمشهد يتلاشى. أستديرُ، فيحجب مشهدها اقتراب أمٍّ وطفلها - الذي يشبهني في طفولتي - منّي كمشهد يُشعِرُ بإمكانية أن يصبح فضاء).

"عودة إلى برج بابل" لـ جواد المالحي، 2008

يُعيد الكولاج المطبوع ترتيب أجزائه بصورة أخرى تختلف عن "تجاورها" الواقعي. يُظهِرُ العمل صورة أخرى للقدس، بأجزائها الشرقيّة التي احتُلَّت في عام 1967، حيث يقضي التوسّع الاستيطاني على التمدّد الأفقي للسكان الفلسطينيين، سامحًا -وتحت ظروف معيّنة - بالتمدّد العمودي فقط. نشاهد في خلفيّة الصورة، خلف ما يبدو أنّهما برجَا اتصالات، الهيكل الخشبي لقصر الملك حسين. يطلّ بيتي على الجانب الآخر غير الظاهر من التلّ، وكنت في طفولتي أشاهد القصر من نافذتي مكانًا مستحيلًا، مبنى سحريًّا عليّ أن أصله كي أصير أميره، فأطلّ من شرفته على عائلتي التي أتخاصم معها دائمًا. والآن، يحجب تطاول أحد المباني السكنية الفلسطينية الهيكل عنّي، يوقف تدفّق الأفق صانعًا حاجزًا بين العين وخيالها، فلا يعود القصر موجودًا إلّا حين أفاجَأ به من زاوية أخرى للنظر، بعيدًا عن بيتي.

يُعيد الكولاج المطبوع ترتيب أجزائه بصورة أخرى تختلف عن "تجاورها" الواقعي. يُظهِرُ العمل صورة أخرى للقدس، بأجزائها الشرقيّة التي احتُلَّت في عام 1967، حيث يقضي التوسّع الاستيطاني على التمدّد الأفقي للسكان الفلسطينيين، سامحًا -وتحت ظروف معيّنة - بالتمدّد العمودي فقط. نشاهد في خلفيّة الصورة، خلف ما يبدو أنّهما برجَا اتصالات، الهيكل الخشبي لقصر الملك حسين. يطلّ بيتي على الجانب الآخر غير الظاهر من التلّ، وكنت في طفولتي أشاهد القصر من نافذتي مكانًا مستحيلًا، مبنى سحريًّا عليّ أن أصله كي أصير أميره، فأطلّ من شرفته على عائلتي التي أتخاصم معها دائمًا. والآن، يحجب تطاول أحد المباني السكنية الفلسطينية الهيكل عنّي، يوقف تدفّق الأفق صانعًا حاجزًا بين العين وخيالها، فلا يعود القصر موجودًا إلّا حين أفاجَأ به من زاوية أخرى للنظر، بعيدًا عن بيتي.

يحضر مخيم شعفاط، الذي ما يزال يحمل قاطنوه الفلسطينيون الهوية الإسرائيليّة الزرقاء، ويبلغ عددهم ما يقارب الثمانية عشر ألف نسمة، في مقابل مستوطنة بيسجات زئيف التي يبلغ عدد سكانها الإسرائيليين ما يقارب الخمسين ألف نسمة. فورًا يظهر الفارق بين أشكال المكان في الجانبين، كأسلوب العمارة، وارتفاع المباني، والكثافة. يتحدّث كلّ مكان بلغته الخاصة، ولا يشير الدالّ في الجانبين إلى المدلول ذاته، فـ "البيت"، مثلًا، في أحدهما - وعلى خلاف الجانب الآخر- يحيا في حدوده الواضحة مع البيوت الأخرى، تزوره الشمس والهواء وتسكنه النباتات، لا تنفر العين من واجهته، ولا يحتاج أن يتمدّد في المستقبل ليصبح بيتًا آخر يسع سكانًا جددًا، الأمر الذي يجعل الترجمة، العبور إلى جسر بين الضفتين، مستحيلة.

أعادني العمل، عندما تأملت الفرق بين المشهد والفضاء، إلى ما حدث لي قبل وصولي إلى المتحف.

"جدران غزّة" لـ ليلى الشوّا، 1994

يصوّر العمل "جدران غزّة" مشاهد من الانتفاضة الأولى في غزّة، بالتحديد عملية الكتابة على الجدران، والتي كانت واحدة من الطرق المحدودة للتعبير والتواصل بين الأهالي، كما كانت أيضًا وسيلة لنشر البيانات والحضّ على المقاومة والإعلان عن الإضرابات، ووسيلة للتنافس والمناكفة بين الحركات الفلسطينية الرئيسية وقتها، كفتح وحماس.

الجدران، والتي كانت واحدة من الطرق المحدودة للتعبير والتواصل بين الأهالي، كما كانت أيضًا وسيلة لنشر البيانات والحضّ على المقاومة والإعلان عن الإضرابات، ووسيلة للتنافس والمناكفة بين الحركات الفلسطينية الرئيسية وقتها، كفتح وحماس.

تغطّي الفنانة أجزاء من كلّ صورة بطبقة ذات لون مميّز وشكل هندسي ما، الأمر الذي يضفي على العمل عدّة أبعاد، فيحرّره من "الواقعيّة" المفرطة للصورة الفوتوغرافيّة، مضيفًا ما يميّز كلّ جزء من أجزائه، ويذكّر، في الوقت ذاته، بفكرة الطبقات، فالطبقة تعمل أحيانًا كحاجز، كالحاجز الزمني بين فترة الانتفاضة ومتلقي العمل في متحف ربما لم يكن ليُبنى لو استمرت، وأحيانًا أخرى تُبرز الطبقات - خصوصًا التي كان الجنود يمحون بها الرسائل - وجود طبقة أخرى من الكتابة مخفيّة تحتها، وتعطي الطبقات أيضًا أهمية للرسائل الجديدة التي تكتب فوق طبقة المحو، ورغمًا عنها. وفي هذه الحالة، يصبح كلّ جدار أشبه بعمل فنيٍّ يشارك الجميع فيه، حتّى الذين يرفضون ذلك، كالجنود المدجّجين بالقطران للمحو، وأشبه بذاكرة يحمل "لا-وعيها" رسائل مكبوتة على المتلقي أن يحاول البحث عنها، ومن ثمّ تأويلها.

في إحدى الصور، تشبه الطبقة التي أضافتها الفنانة قضبانًا تحتجز خلفها صور بوابات مغلقة بفعل إضراب محتمل، وتتناسب القضبان مع رسالة - إن لم أُسئ فكّ خطها- يهاجم بها أحد الفصائل فصيلًا آخر. وفي صورة أخرى، تغطي أربعة مربعات أربع صور تحضر فيها رموز فصيلَين كبيرَين، وتذكّر المربعات برتقاليّة اللون، مع الأخذ بعين الاعتبار رمزية هذا اللون في مدينة فلسطينيّة ساحليّة كغزّة، تذكّر في تكرارها بفن الأرابيسك، الفن الذي تحتفظ فيه كلّ قطعة بفرادتها واستقلالها عن المجموع، لكنّها، في الوقت ذاته، تشكّل جزءًا من مشهد أوسع. ويعود فن الأرابيسك أيضًا إلى الذهن مع اللوحة التي تحمل عنوان "رسالة إلى أم"، حيث تبرز تقاطعات معيّنة عندما يتمّ الجمع بين التكرار الأرابيسكي الذي يُعبّر في الفن الإسلامي عن حالات صوفية، وبين اللون البنفسجي ذي الحمولات الروحية، وبين رمز الأمّ الذي يُحيل في السياق الفلسطيني إلى الأرض والبدايات.

لكنّ العمل يذكّر أيضًا بالرسومات المدهشة على جدران كهوف لاسكو في العصر الحجري، عندما كان الإنسان يتقمّص حيوانات الغابة في لحظات قوّتها، أو يمارس طقسًا سحريًّا يُدعى بالسحر المتجانس، يهدف فيه إلى استدعاء الطريدة عن طريق استدعاء صورتها المرسومة.

(أنتبه إلى طلاء أظافر الشابّة ذات الشعر الأسود الطويل. أقوم بالتأويل كما أشاء. أحاول تخيّل طبقات الطلاء المختلفة، رابطًا كلّ لون بقصّة عاطفيّة. أتخيّلها وقد خرجت لتوّها من إحدى هذه القصص، فتغدو بقع الأزرق المتلاشية رويدًا رويدًا في أظافرها سحرًا متجانسًا يرمز لحبيب ترغب في معاقبته).

"المنطقة الحرام" لـ ستيف سابيلا، 2015

اقتربت من اللوحة التي تتوسّط لوحتَين أخريَين. كانت الطاقة تنبض في المشهد الذي بدا لي

سديمًا كونيًّا آخر، يتكوّن من أشكال مختلفة من النجوم والغاز والغبار الكوني. ثمّ غدا السديم سطح بحيرة تحتوي طحالب وأعشاش عناكب وبقايا أشجار وغبارًا أخضر اللون، تفاعلت معًا، كما تتفاعل الأشياء المتجاورة باختلافاتها، صانعة أشكالًا جديدة. وفي النهاية غدا العمل بحيرة كونية مزجت المشهدين معًا.

(أقترب من اللوحة أكثر فأكثر. أرغب في أن أكون داخلها، ربما بتأثير من العنوان: "المنطقة الحرام". أخترق الحاجز بين العالمين. أنا الآن هناك في الداخل، تمتصّني جاذبيّة ثقب أسود، أستسلم للدوران كما يستسلم من سحبه الموج إلى لذّة الانقياد بواسطة الماء. لكنّ الشابّة ذات الشعر الأسود الطويل تمدّ الآن شعرها نحوي، يربط شعرها بين المشهدين، فأمسكه قبل أن يبتلعني بالكامل الثقب الأسود. تسحبني بقوّة، وتسقط شعرة منها في اللوحة، فأراها وحدي بعد أن أعود وأستعيد أنفاسي؛ إنّها حبل النجاة الذي يعيد بناء التفاصيل حوله، جاعلًا التهديد الجليل بالفناء ذريعة للإمساك بها، هذه الشعرة التي تمنع المشهد من أن يغدو فضاء يبتلع).

"بيوت غزّة" لـ تيسير بطنيجي، 2008- 2009، 2010

تحضر المفارقة جليّة هنا. "بيوت غزّة 2008-2009". عشرون بيتًا من البيوت التي تضرّرت أثناء العدوان على غزة في عامَي 2008 و2009 تُعرَضُ هي وتفاصيلها في إعلانات عقاريّة لا تهمل الصورة فيها الضرر البارز، بل تُبرِزُه بالعرض المضيء، وتعدّد الإطارات والألوان المنتقاة والخطّ الأنيق.

تحضر المفارقة جليّة هنا. "بيوت غزّة 2008-2009". عشرون بيتًا من البيوت التي تضرّرت أثناء العدوان على غزة في عامَي 2008 و2009 تُعرَضُ هي وتفاصيلها في إعلانات عقاريّة لا تهمل الصورة فيها الضرر البارز، بل تُبرِزُه بالعرض المضيء، وتعدّد الإطارات والألوان المنتقاة والخطّ الأنيق.

تُبرِزُ التفاصيل المكتوبة، بلغة محايدة تستعين بالأرقام، الصفات الإنسانية للبيت، فالبيت لا يعود أيّ بيت، بل بيتًا يمتلك صفاته الداخلية، كعدد الطوابق وأنواع الغرف وعدد الساكنين، وصفات خارجية، كطبيعة المنطقة، وبعده عن البحر، ومشهده ونباتاته المحيطة. وتتنوّع الأضرار كما تتنوّع إصابات الإنسان، من ندب رصاصيّة أصابت واجهته، إلى ما يشبه التلاشي الكامل، كما يصوّره الركام المتقشّف لأحد البيوت الموصوف محيطه بالهدوء، والواقع في حيّ الإسراء، فلم يبقَ هناك ما يدلّ على بيت يسكن مساحته البالغة 160 مترًا مربعًا ثمانية أشخاص، ويتكوّن من طابقين يحتوي كلٌّ منهما على ثلاث غرف نوم وغرفتي جلوس ومطبخ وحمامين.

فكرة العقارات المعروضة للبيع هنا تستدعي تخيّل أنّ كلّ عقد بيع في غزّة ما هو إلا عقد إيجار في ظلّ مالك لا تنطبق عليه قوانين حماية المستأجر. ففي أيّة لحظة قد يُضرَب البيت بصاروخٍ "تحذيريٍّ" يأمر "المستأجرين" بالمغادرة حالًا، فيغادرون، إن لم يقتلهم الصاروخ ذاته، من دون أن يحملوا سوى بعض الأشياء العزيزة على القلب في متناول اليد، فيقصف البيت على الفور، ويُدفَعُ "الإيجار" المرتفع للبيت وللأرض تحته في النهاية إلى مُطلق الصاروخ، الذي يعتقد بأحقيّته في ملكيّة الأرض المقدسة عندما وُعِدَ بها قبل آلاف السنين.

وينطبق الأمرُ نفسه، وإن بطريقة مغايرة، على الحدث الذي يشير إليه التاريخ في اسم العمل، والذي لا شيء يمنع حدوثه "فجأة" كما حدث في ذلك العام، 2008، في أنحاء أخرى من العالم، عندما طردت الأزمة الاقتصاديّة أصحاب البيوت من بيوتهم، ونقلت ملكيّتها إلى البنوك.

لكنّ تصورًا أخيرًا يخطر لي وأنا أتأمّل الإطارات المضيئة بلون يذكّر بلون الفسفور الأبيض. إنّ الأشخاص الذين يعطون الأوامر للطائرات بالقصف يشعرون بفعل القوّة، والرؤية من أعلى، من الأقمار الصناعيّة والطائرات المقاتلة، كما راوٍ عليم بكلّ شيء؛ يشعرون أنّهم يمتلكون هذه البيوت المعروضة أمامهم كإعلانات عقاريّة؛ يدرسون البيت بطريقة إنسانيّة تأخذ كلّ الأضرار في الحسبان، حتّى تلك الناتجة عن تشويه فضاء البحر كلّما اقترب البيت منه، ثمّ يعرضونها على جانبهم المعنيّ بالخراب، والذي يتّخذ قرارات القصف، ليبيع الصورة في النهاية إلى "الجمهور الإسرائيلي" كي يدفعوا ثمنها أصواتهم الانتخابية.

(أنتبه إلى حضور الشابّة، والأمّ وطفلها. بين الأمّ التي تمسك يد طفلها وبين الشابّة مسافة تحتمّ على العين أن تختار بينهما. أركّز نظري على الأمّ والطفل، ربما بتأثير من العمل. أنظر إليهما بمودّة متخيّلًا إيّاها تحيطه كحيطان بلا سقف).

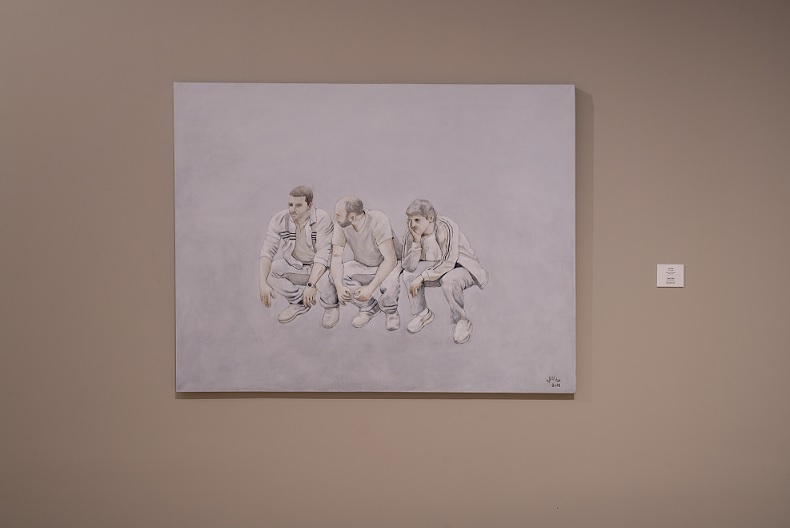

"بعدين" لـ جواد المالحي، 2018

يتلاشى المكان تمامًا في العمل "بعدين"، يأخذ الأشخاص محلّه. يثبّت الانتظار أجسادهم في الوضعيّة التي يختارها. يصبحون هم المباني الجديدة.

الوضعيّة التي يختارها. يصبحون هم المباني الجديدة.

يتّخذ التلاشي اللون الأبيض. كلّ شيء واضح تمامًا. لا ظلمة يراها الناظر ستارة تطلق للتأويل أجنحته. الزمان، كالمكان، لم يوجد بعد، إذ أنّ الوجود يقبع بلا حراك قبل الانفجار العظيم، حيث الأشخاص نماذج خلق أوليّة.

ترجعني اللوحة إلى الانتظار في شهر رمضان على حاجز قلنديا. الصيام والحرّ والاكتظاظ الشديد الناتج عن تصاريح زيارة القدس، جميعها جعلت قدرة جسدي على استقبال التفاصيل القادمة من خارجه تضعف. هناك عدّة بوابات إلكترونيّة على المرء أن يجتازها قبل الوصول. كان الزمن جامدًا، حتّى حرّكه صوت جنديّ من السماعات تزامن مع فتح إحدى البوابات. انتبهت عندها إلى الجنديّ المحبوس كمنحوتة خزفية في غرفة الزجاج المضاد للرصاص على يساري، وهو ينظر إلينا من خلال شاشة المراقبة أمامه، لا من خلال الزجاج.

(تمرّ الشابّة بسرعة من قربي محرّكة، بينما يوقف سواد شعرها تدفّق البياض خارج الإطار، الهواء والزمن).

"القدس" لـ سميرة بدران، 1978

لا شكّ أنّ التأويل كان سيختلف في كثير من الجوانب لو لم نقرأ عنوان اللوحة. تذكّرتُ في أوّل الأمر القلعة في فيلم "قلعة هاول المتحرّكة" (2004)، ثمّ تذكرتُ مشاهد من الفيلم الهوليوودي "ماد ماكس" (2015).

لا شكّ أنّ التأويل كان سيختلف في كثير من الجوانب لو لم نقرأ عنوان اللوحة. تذكّرتُ في أوّل الأمر القلعة في فيلم "قلعة هاول المتحرّكة" (2004)، ثمّ تذكرتُ مشاهد من الفيلم الهوليوودي "ماد ماكس" (2015).

تختفي أبنية الديانات السماوية من المشهد، لكنّ هيكلًا آخر يفرض نفسه بقوّة على المشهد رغم الغياب. ذلك الهيكل هو بيت إله العالم السفلي هاديس، الواقع في مفاعل ديمونا الإسرائيلي في صحراء النقب. يوحي مشهد اللوحة بانفجار نوويٍّ حلّ بالمكان، يعزّزه تاريخ العمل، قبل خمس سنوات من حرب أكتوبر/ تشرين/ الغفران، حيث يُشاع أنّ "إسرائيل" كادت تستخدم السلاح النووي ضدّ الأخطار القادمة من الجبهتين.

أثّر الانفجار النووي على المناخ، قضى على أشكال الحياة، وظلّ يذكّر بنفسه بمساعدة عواصف رمليّة لا تنتهي. لكنّ فئة قليلة نجت من الانفجار، كان عليها، عندما وجدت نفسها في نهاية العالم، في أرض القيامة، أن تُشيّد عاصمة مملكة هاديس، حيث الآلات - المباني تحاول أن تنقي الهواء ومياه الآبار الجوفية، بعد أن تنتج طاقة تشغيلها من ريح تؤرجح جثّة في خلفيّة المشهد.

في الهواء يطفو جسم كروي. ربما هو القمر بعد أن فقد مساره وضمر مقتربًا من المدينة المقدّسة، فغطّاه أهلها كي لا يعمي ضوؤُه الوحيد الباقي أنظارهم. لقد تمّ القضاء على أيّ مستقبل محتمل في الفضاء. يبقى المشهد فحسب واحتماليّة الاقتراب منه في الخيال، لا غير.

(لا أدري أين الشابّة ذات الشعر الأسود. أجول ببصري في المكان فلا أجدها. أرغب في البحث عنها محتميًا بها من الغد في اللوحة الذي يقترب منّي بسرعة كقطار. لا أشعر بهالتها في المكان. أخرج من المعرض مارًّا بخزانة تضمّ قطعًا صدئة، مارًّا بجدار يحمل أشعارًا. أراها تقود سيارتها نحوي. أشاهد طلاء أظافرها وقد أصبح أحمر اللون مموّجًا الأحمر في قميصي. تنعطف دون أن تلتفت، فأنتبه إلى لون لوحة سيارتها. يتلاشى مشهدها للمرّة الأخيرة تاركًا دخان السيارة يطلي أظافر الهواء القادم من حديقة المتحف. تقترب بعد تلاشي السيارة تمامًا الأمُّ وطفلها. يقفان قربي على الرصيف في انتظار لحدث لا أتمكّن من سبر غوره. نتبادل بضع كلمات ونحن نتأمل لون السماء وقت الغروب، تُشعرني للحظات أنّني جزء من فضائهما).

* شاعر وقاص فلسطيني من القدس المحتلة