رغم اقتران صورة أسامة بن لادن، في المِخيال الغربي، بجرائم لا تُغتفر، فإنّ جوانب خفية من شخصيّته لا تزال تُمارِس نوعاً من الغموض وحتى الجاذبية، وهو ما حدا بهذا المخيال إلى إنتاج أعمالٍ تضع اليد على هذه الجوانب، في ضربٍ من الازدواجيّة التي تكنّ لها مشاعر كراهيّة وإعجاب في الآن ذاته.

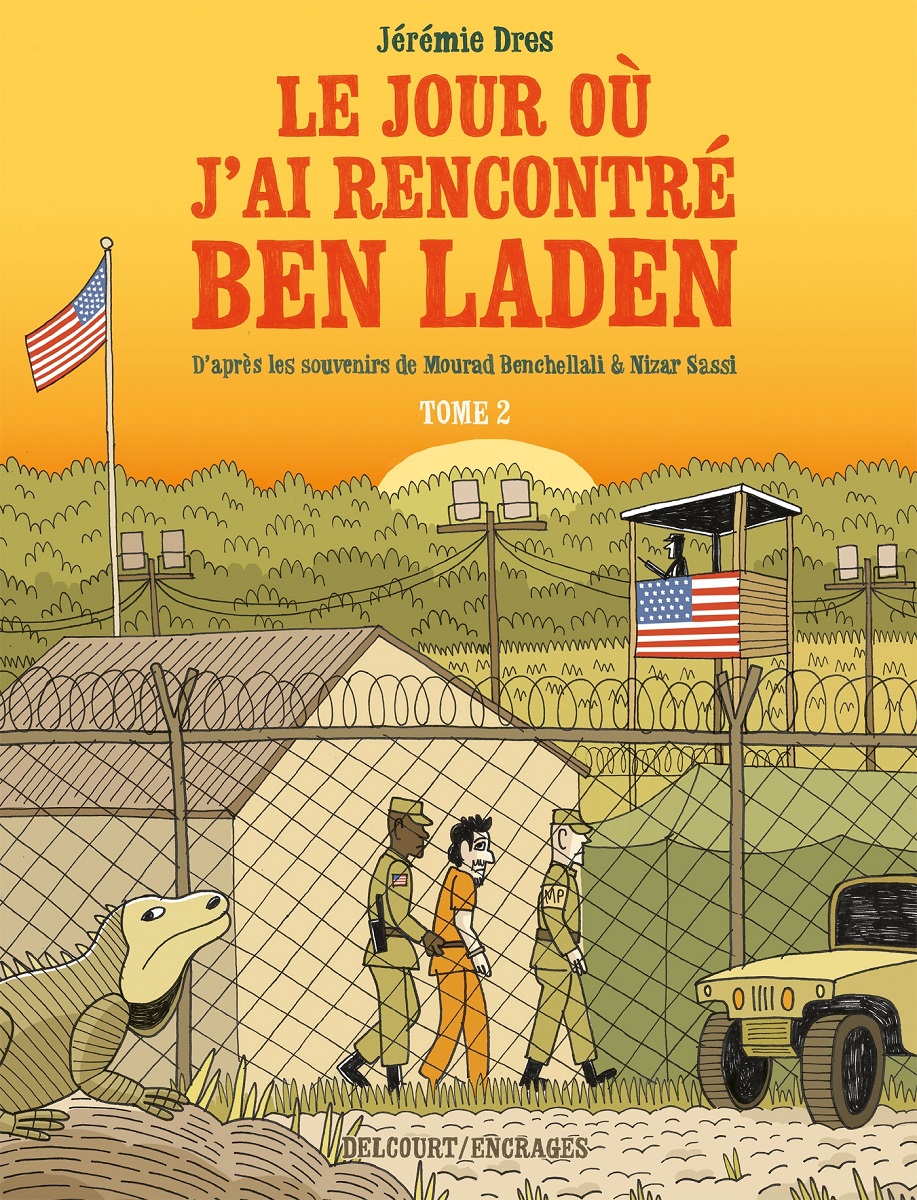

هذا الوضع المتناقض هو ما أظهره شريط مُصوّر بعنوان "يوم التقيتُ بن لادن: الجزء الثاني"، صدر نهاية 2022 عن دار "ديلكور" في باريس، بريشة الفنّان الفرنسي جيريمي دْراس، بعد أن التقى بمراد بن شلاّلي ونزار ساسي، وهما شابّان فرنسيّان من أصل مغاربي، التقيا ببن لادن مرّتَيْن سنة 2001، فقرّر تسجيل قصّتهما عبر هذا الجنس الفنّي. وهو ما يدفع للسؤال عن إمكان طرح مثل هذه القضايا الجدّية في قالَب تصويري خفيف.

تتمثّل الحبكة القصصيّة لهذا الشريط المُصوّر، وهو الجزء الثاني من عملٍ صدر منذ سنتيْن بالعنوان نفسه، في وقوع مئات من الشباب في أيدي الأمن الباكستاني، إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، ثم حصول التدخّل الأميركي في أفغانستان، وتسليم هؤلاء الموقوفين إلى الجيش الذي نقلهم إلى غوانتانامو، وفيها ظلّوا أكثر من ثلاث سنوات. وهنا يركّز السرد على فظاعة المعاناة التي مرّ بها هذان الشابّان ضمن "سواد قانوني"؛ حيث يقبع إلى الآن عشرات الموقوفين دون أدنى إطار حقوقي.

حكاية صغيرة لكنّها تصلح مثالاً عن حال العالم منذ 2021

اكتشف الرسّام جيريمي دراس قصّة مراد ونزار فجأة من خلال "بودكاست" بُثّ على إذاعة "فرنسا الثقافية"، وفيه استعادا مَسيرتيْهما من مدينة ليون إلى جبال تورا بورا، ثم ما تعرّضا له من إساءة وتعذيب في معتقلات غوانتانامو، بسبب وجودهما في باكستان أثناء الحملة الأميركيّة العشوائيّة التي طاولت المئات ضمن حركة انتقامٍ جماعيّة، أرادت من خلالها الولايات المتّحدة الثأر لشرفها، بعد أن تعرّضت لأكبر إهانة في تاريخها. آنذاك، تخيّلَ مباشرة الصّور الكرتونيّة التي يمكن أن تحاكي ما عانياه طيلة سنوات الاعتقال الرتيبة في بقعة من الأرض لا ينطبق عليها أي قانون. وقد تطلّب إنجاز هذا الشريط العديد من ساعات الاستماع والحوار حول ظروف الاعتقال للغَوص عميقاً في غور الشخصيتين ومحاكاتهما فنياً.

واعتبر الرسّام أنّ قصّة هذيْن الشابين، رغم جزئيّتها، تمثّل جانباً من التاريخ الكبير الذي ولجَتْه الإنسانيّة مطلعَ الألفية الثالثة، فأراد تثبيت هذا "الخبر" الصغير وربطه بحلقات سلسلة التاريخ الرسمي. ولم يخفِ أنّ المهمّة لم تكن دائماً سهلة؛ إذ واجه فترات صمتٍ وألَم من الرجلين وهما يستحضران أحلك ذكريات المعتقل، وهو ما حاول مَلأه عبر التخيّل الفنّي لابتكار بعض اللوحات أو إكمالها، ومن أمثلتها مَشهد استجوابات أحد موظّفي المخابرات الأميركيّة لهما، وقد حالت ظروف جائحة كورونا دون لقائه مباشرة.

إلّا أنّ سائر ما يرويه هذا الشريط المُصوّر "حقيقي"، بمعنى أنه يسترجع وقائع عاشها فعلاً هذان الشابّان، ويفضح الظروف اللا-إنسانيّة التي عاشاها في غوانتانامو بعيداً عن أية رقابة قانونية. وبهذا المعنى، تحوّل هذا الشريط إلى صرخة إدانة للمعتقل الذي بات يشكّل نقطة تباين تامّ مع قيم العدالة وحقوق الإنسان التي طالما تبجّح باحترامها الغرب، لا سيما أنّه لم تثبت ضدّ المعتقلين أيّة تهمة، كما لم يُحاكَموا، عدا قلّة قليلة، ممّا يؤكد أنّ الفنان سار في خطّ مُعارضٍ لتوجّهات الدولة الفرنسية، منتقداً صَمتها عن فضيحة غوانتانامو، مع أنّ أصوات الهيئات الحقوقيّة قد بُحّت وهي تعرّي تعسُّف الأميركيّين.

إلا أنّ هذه "الحقيقة" خضعت لآثار الريشة الرّاسمة للوحات والحوارات المتخيّلة للوقائع والشخصيات، فضلاً عن ارتباطها بزاوية النظر التي تضع البؤرة على بعض القطاعات دون أُخرى حتى يتخلّق واقعٌ جديد، يحاكي الحقيقة ويختلف عنها، يكملها دون أن يَبتَكرها، ينتقي منها ما يلائم استراتيجيّة الخطاب وفحوى الرسالة التي يودّ الرسّام تأديتها دون أن يستغرق تعقيدات المشهد. لذلك يمكن لهذا الشريط أن يُحلَّل على ضوء التفاعل بين الكلمات والصور والمراجع الحقيقية.

رفضٌ للخطاب الأميركي المسوّغ لانتهاكات حقوق الإنسان

وقد أكّد الرسّام أنّ رسالة هذا الشريط "مُواطنيّة"، تتمثل في إقناع الشباب بعدم الانجرار إلى دعوات الإرهاب، والتفكير ألف مرّة قبل الانخراط في أعمال العنف. وبدوره، قرّر نزار أن يطوف بالمَعاهد والثانويّات حتى يروي للتلاميذ تجربته، ويصوّر لهم معاناته، بعد أن تَماهى تماماً مع هذا الشريط المصوّر.

كما أُريدَ لهذا الكتاب أن يكون تنديداً بظروف الاعتقال، ونزعاً لأوهام حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من الشعارات البرّاقة التي لا تزال ترفعها الدول الغربية، مع أنها تلجأ إلى تقنيات الاستجواب القسري وآليات التعذيب النفسي والجسدي حتى تقتلع اعترافات المعتقلين؛ فقد أكّد الرسّام أنّ ما حرّكه هو رفض خطاب السلطة الأميركيّة الذي يُسوّغ لمثل هذه الممارسات، فغايته تصوير تَعقيد ظاهرة ما وُسِم، في الخطاب الرسمي، بالإرهاب.

وتندرج العودة إلى شخصيّة بن لادن ضمن آلية استرجاع بعض الرموز والشخصيات، وحتى المتطرّفة منها، لقدرتها على إثارة الإعجاب، لأنّها كسرت حاجز العادة والقوانين المألوفة ومثّلت تحدّياً للقوى العظمى في العالم. وهل ننسى أنّ بن لادن وغيره من قادة الحركات المُتشدّدة قد أتقنوا استخدام أنظمة التواصل وتوظيف العلامات في ما يسميه رولان بارت "إمبراطورية العلامات"، تلاعباً بطاقاتها الدلائلية والإيحائية، فكان صوته الهادئ ومَظهره البسيط وسط الجبال والمغاور أو في خيمة بأراضي تورا بورا ما يحرّك الخيال، ويخلق تبايناً شديداً مع المظاهر القوية للأجهزة العسكرية الغربية وديكوراتها الهوليودية، فضلاً عن خطاباتها؟

ورغم بعض التحفظّات المنهجيّة حول قدرة الأشرطة المُصوّرة على التعبير عن القضايا الجِدّية كالإرهاب والحروب والصراعات الحضاريّة، فإنّ مثل هذا الشريط يمكن أن يترك صدًى عميقاً، ولا سيما لدى الشباب الذين يتعاملون مع تحوّلات التاريخ بشيء من السذاجة. ففي كواليس هذا العمل، أكّد نزار أنّ نقل حكايته عبر الوسائط التصويرية هدفه إقناع أبنائه وضمان وصول الرسالة إليهم حتى لا يرتكبوا أخطاءه نفسها، في حين قد تعجز أجناس القول الأُخرى عن تأدية هذا المضمون نفسه.

وهكذا، فاستعادة القصّة الصّغيرة للشابين الفرنسيين تخدم قضيّة إنسانيّة وقانونيّة خطرة، تصدّى لها الرسّام بجرأة، وليس أسهل من إدانته هو بمحاباة الإرهاب، واتّهامه بجعل المتطرّفين أبطالاً. إلّا أنّه تمكّن من تَنسيب المَشهد، وانتقاد هذا الخواء القانوني الذي يُحيق بسجن غوانتانامو، وربما قَلَبَ الرأي العام، في مسعى مُعارض تماماً للتوجّه السياسي الذي غالباً ما يكتفي، مثلما هو الحال في الحرب الروسية الأوكرانية، بمباركة اختيارات الإدارة الأميركية. ارتفع صوتُ فنّان وعلت ريشتُه الصغيرة حين فَضّل الساسة، في خَطابَاتهم السقيمة، الخضوع، أو الصمت المريب.

* كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس