30 اغسطس 2024

متى تنتفض القيادة الفلسطينية؟

إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الإثنين الماضي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً لأحد، خصوصاً للفلسطينيين. كل ما فعله بومبيو هنا أنه فَعَّلَ رسمياً موقفاً كان الجميع يترقبونه منذ وصول ترامب إلى الرئاسة مطلع عام 2017. ولا تجدي هنا محاولات البعض تذكير هذه الإدارة أنها بقرارها الجديد تخالف موقفاً أميركياً قانونياً معلناً، عمره واحد وأربعون عاماً، حول "عدم شرعية" المستوطنات في الضفة الغربية. هذه الإدارة لا يعنيها أي من ذلك، وهي لا تتراجع أمام الانتقادات المحلية والدولية، ومن أراد دليلا، في السياق الفلسطيني، نذكره بقرار ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية إليها في مايو/ أيار 2018.

أيضاً، ليس صحيحاً أن إدارة ترامب، من بين الإدارات الأميركية، هي وحدها التي انتهكت القانون الدولي فلسطينياً، فكلها فعلت ذلك من قبل. وإذا كان عام 1967، هو النقطة المرجعية لكثيرين، على أساس أنه العام الذي احتُلت فيه الضفة الغربية، بما في ذلك شرقيّ مدينة القدس، وقطاع غزة، والتي يؤطرها القانون الدولي على أساس أنها أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهو ما تطالب به القيادة الرسمية الفلسطينية، فإن الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ ذلك الحين لم تتورع عن انتهاك ما يعرف بقرارات الشرعية الدولية لصالح إسرائيل وتمكين هذه الأخيرة من ترسيخ احتلالها.

جديد إدارة ترامب هنا أنها مباشرة وفاقعة في قراراتها، ليست فيها غمغمة كما سابقاتها. وإذا

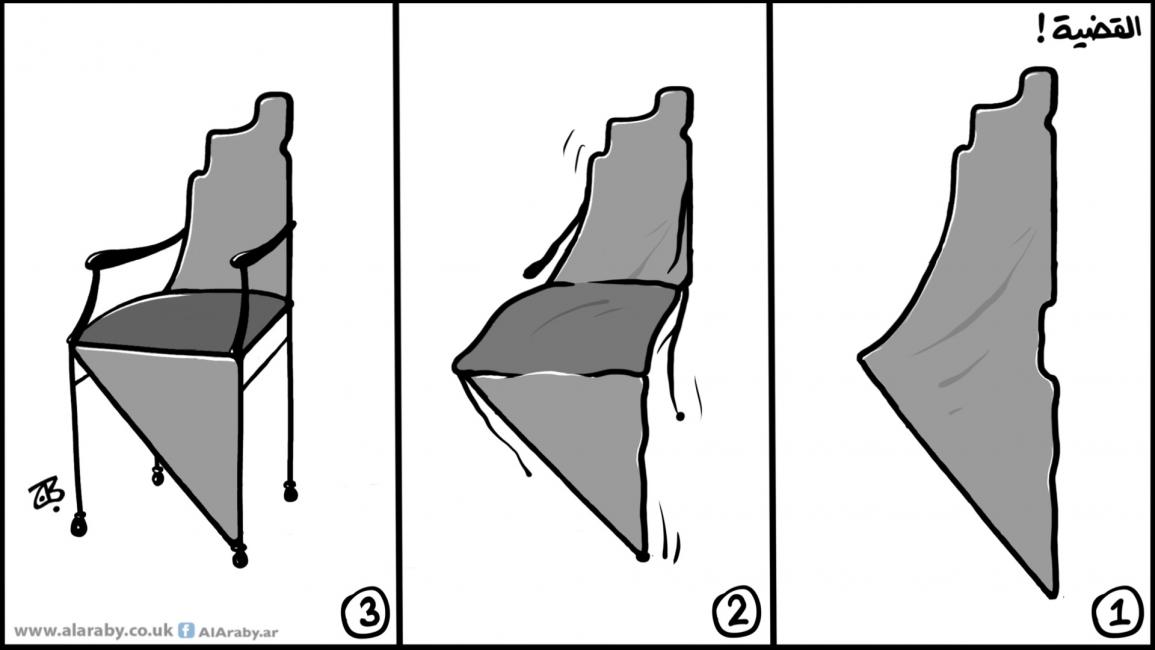

كانت الإدارات الأميركية السابقة، ديمقراطية وجمهورية، منذ إدارة الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، اختارت وصف المستوطنات بـ"عدم الشرعية" عوض وصفها بـ"عدم القانونية"، من باب تخفيف وطأة الاصطلاح والتداعيات، وإذا كانت فذلكات إدارة بيل كلينتون جعلت من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وشرقيّ القدس "نمواً طبيعياً" بدل وصفها بـ"الأنشطة التوسعية"، وإذا كانت إدارة جورج بوش الابن، صَيَّرَت المستوطنات "أمراً واقعاً" ينبغي أخذه بعين الاعتبار في أي تسوية نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن ترامب وفر الوقت ووصل إلى النتيجة التي حام حولها من سبقوه، ألا وهي أن المستوطنات الإسرائيلية شرعية، نقطة وأول السطر. وأما الخطوة التالية فستكون ضمَّ إسرائيل، بمباركة أميركية، أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وهو ما يلغي أوهام الحالمين بدولتين، فلسطينية وإسرائيلية.

إذاً، لنضع مسألة الإدانة جانباً، فهذا تحصيل حاصل. ولنتجاوز أيضاً مناقشة الانحياز الأميركي الأعمى لإسرائيل، إذ لا يجادل في ذلك إلا فاقد صلة بالواقع. السؤال الأهم في هذا السياق، ماذا بعد فلسطينياً؟ هل تكون هذه الضربة ثالثة الأثافي التي توقظ القيادة الفلسطينية الرسمية من سباتها، أم أنها ستتعامل معها على أنها مجرد ذبابة حطت على أنفها وطارت بعيداً بعد أن لَوَّحَتْ لها بيدها؟

شخصياً، أخشى أن القيادة الرسمية الفلسطينية ستتعامل بالخفة التي تعاملت بها مع قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثمَّ قراره بقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أغسطس/ آب 2018، بهدف فرض تعريف جديد للاجئ الفلسطيني يستثني الأبناء والأحفاد. إلى الآن، اكتفت السلطة الفلسطينية بردودها المعهودة في مثل هذه النوازل السياسية. توجيه دعوة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب للاجتماع. المشكلة أن المنظومة العربية كلها معاقة. بدء المشاورات حول مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي. طبعاً، سيجهض هذا التحرك، إن تمَّ المضي فيه، بفيتو أميركي. الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب النصرة. للأسف، قرارات هذه الجمعية غير ملزمة. تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا جيد، إن لم تعوقه القيادة الفلسطينية مرة أخرى، كما فعلت في الماضي.

ما سبق هو غيض من فيض من ترسانة الوعيد الفلسطينية الرسمية، ولكن لا جديد فيها حول تمتين الجبهة الداخلية فلسطينياً وتفعيل المصالحة الوطنية، وإعادة إطلاق المشروع الوطني، ووقف التواطؤ الأمني مع الاحتلال في الضفة الغربية، والنظر بشكل جذري في خيارات القيادة الفلسطينية الكارثية، على الأقل في العقود الثلاثة الأخيرة. كل هذا غاب من خطاب المسؤولين الفلسطينيين، بل إن الرئيس محمود عباس لم يتورع عن إتحافنا، في تعليقه على قرار إدارة ترامب الأخير، عبر "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، يوم الأربعاء الماضي، قائلاً: "عرضت على نتنياهو أن نجتمع معا، أكثر من عشرين مرة، ولكنه رفض"! أما النصر المؤزر الذي حققه عباس، وذكرنا به هنا فهو أن نتنياهو حاول منعه من المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيرس، إلا أنه اضطر إلى الموافقة على حضوره بعد أن هددت السلطة بالكشف عن تصرفات نتنياهو ونشرها بالإعلام!

إنهما الخفّة والرعونة اللتان ينبغي أن نخشى منهما جميعاً. ولا بد أن يصارح الفلسطينيون أنفسهم بأنهم يسيرون في طريق عدميّ، وأن السلطة الفلسطينية تحولت إلى أداة بطش إسرائيلية بحق

الفلسطينيين، وإلى مساحيق تجميل لاحتلالها، ورفع الكُلَفِ المتربة على ذلك عن كاهليها. ولتوضيح ما سبق، مثلاً، كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية/ مطلع الشهر الجاري، أن حكومة نتنياهو ضغطت على إدارة ترامب، في يونيو/حزيران الماضي، لدفع المخصصات الأميركية لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، إذ من شأن ذلك تعزيز أمن إسرائيل، إلا أن ترامب رفض ما لم يقبل الفلسطينيون بالعودة إلى طاولة المفاوضات. هكذا تنظر إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية والدور الأمني المناط بها نيابة عنها، رغم أنها هي نفسها التي وقفت وراء قطع كل المساعدات الأميركية، بما فيها الإنسانية والصحية، عن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهر فبراير/ شباط الماضي.

الأمر جدٌّ ليس فيه هزل، وبقاء مقاربة الإرجاء الفلسطينية لإدارة أميركية أفضل، أو حكومة إسرائيلية أقل تطرفاً، لن يؤدي إلا إلى مزيد من المآسي الفلسطينية، بما فيها سفك مزيد من الدماء. لا ينبغي أن يبقى الفلسطينيون أسرى موقف عربي متخاذل، ودولي عاجز، ولا أسرى وَهْمِ الرهان على "معسكر سلام" في إسرائيل. حتى الرهان على إدارة أميركية أفضل، متحررة بشكل أكبر من الانحياز نحو إسرائيل ومن الحسابات الانتخابية، هو من باب الوَهْمِ، فعلى الأغلب ما أعطي لإسرائيل أميركياً لن تجرؤ إدارة قادمة على سحبه. إذاً، لتكن البداية بإصلاح الواقع الفلسطيني ضمن المستطاع، وإذا تحقق معطى من المعطيات الأخرى فأهلاً وسهلاً، ولكن إن لم يبدأ الفلسطينيون بتنظيف عتبة بابهم، فإن كل شيء آخر يراهنون عليه هو وَهْمٌ يصل إلى حد التواطؤ والتآمر على الذات.

جديد إدارة ترامب هنا أنها مباشرة وفاقعة في قراراتها، ليست فيها غمغمة كما سابقاتها. وإذا

إذاً، لنضع مسألة الإدانة جانباً، فهذا تحصيل حاصل. ولنتجاوز أيضاً مناقشة الانحياز الأميركي الأعمى لإسرائيل، إذ لا يجادل في ذلك إلا فاقد صلة بالواقع. السؤال الأهم في هذا السياق، ماذا بعد فلسطينياً؟ هل تكون هذه الضربة ثالثة الأثافي التي توقظ القيادة الفلسطينية الرسمية من سباتها، أم أنها ستتعامل معها على أنها مجرد ذبابة حطت على أنفها وطارت بعيداً بعد أن لَوَّحَتْ لها بيدها؟

شخصياً، أخشى أن القيادة الرسمية الفلسطينية ستتعامل بالخفة التي تعاملت بها مع قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثمَّ قراره بقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أغسطس/ آب 2018، بهدف فرض تعريف جديد للاجئ الفلسطيني يستثني الأبناء والأحفاد. إلى الآن، اكتفت السلطة الفلسطينية بردودها المعهودة في مثل هذه النوازل السياسية. توجيه دعوة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب للاجتماع. المشكلة أن المنظومة العربية كلها معاقة. بدء المشاورات حول مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي. طبعاً، سيجهض هذا التحرك، إن تمَّ المضي فيه، بفيتو أميركي. الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب النصرة. للأسف، قرارات هذه الجمعية غير ملزمة. تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا جيد، إن لم تعوقه القيادة الفلسطينية مرة أخرى، كما فعلت في الماضي.

ما سبق هو غيض من فيض من ترسانة الوعيد الفلسطينية الرسمية، ولكن لا جديد فيها حول تمتين الجبهة الداخلية فلسطينياً وتفعيل المصالحة الوطنية، وإعادة إطلاق المشروع الوطني، ووقف التواطؤ الأمني مع الاحتلال في الضفة الغربية، والنظر بشكل جذري في خيارات القيادة الفلسطينية الكارثية، على الأقل في العقود الثلاثة الأخيرة. كل هذا غاب من خطاب المسؤولين الفلسطينيين، بل إن الرئيس محمود عباس لم يتورع عن إتحافنا، في تعليقه على قرار إدارة ترامب الأخير، عبر "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، يوم الأربعاء الماضي، قائلاً: "عرضت على نتنياهو أن نجتمع معا، أكثر من عشرين مرة، ولكنه رفض"! أما النصر المؤزر الذي حققه عباس، وذكرنا به هنا فهو أن نتنياهو حاول منعه من المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيرس، إلا أنه اضطر إلى الموافقة على حضوره بعد أن هددت السلطة بالكشف عن تصرفات نتنياهو ونشرها بالإعلام!

إنهما الخفّة والرعونة اللتان ينبغي أن نخشى منهما جميعاً. ولا بد أن يصارح الفلسطينيون أنفسهم بأنهم يسيرون في طريق عدميّ، وأن السلطة الفلسطينية تحولت إلى أداة بطش إسرائيلية بحق

الأمر جدٌّ ليس فيه هزل، وبقاء مقاربة الإرجاء الفلسطينية لإدارة أميركية أفضل، أو حكومة إسرائيلية أقل تطرفاً، لن يؤدي إلا إلى مزيد من المآسي الفلسطينية، بما فيها سفك مزيد من الدماء. لا ينبغي أن يبقى الفلسطينيون أسرى موقف عربي متخاذل، ودولي عاجز، ولا أسرى وَهْمِ الرهان على "معسكر سلام" في إسرائيل. حتى الرهان على إدارة أميركية أفضل، متحررة بشكل أكبر من الانحياز نحو إسرائيل ومن الحسابات الانتخابية، هو من باب الوَهْمِ، فعلى الأغلب ما أعطي لإسرائيل أميركياً لن تجرؤ إدارة قادمة على سحبه. إذاً، لتكن البداية بإصلاح الواقع الفلسطيني ضمن المستطاع، وإذا تحقق معطى من المعطيات الأخرى فأهلاً وسهلاً، ولكن إن لم يبدأ الفلسطينيون بتنظيف عتبة بابهم، فإن كل شيء آخر يراهنون عليه هو وَهْمٌ يصل إلى حد التواطؤ والتآمر على الذات.