13 نوفمبر 2024

السياسة ليست أمنيات ورغبات.. تعقيبا على برهان غليون

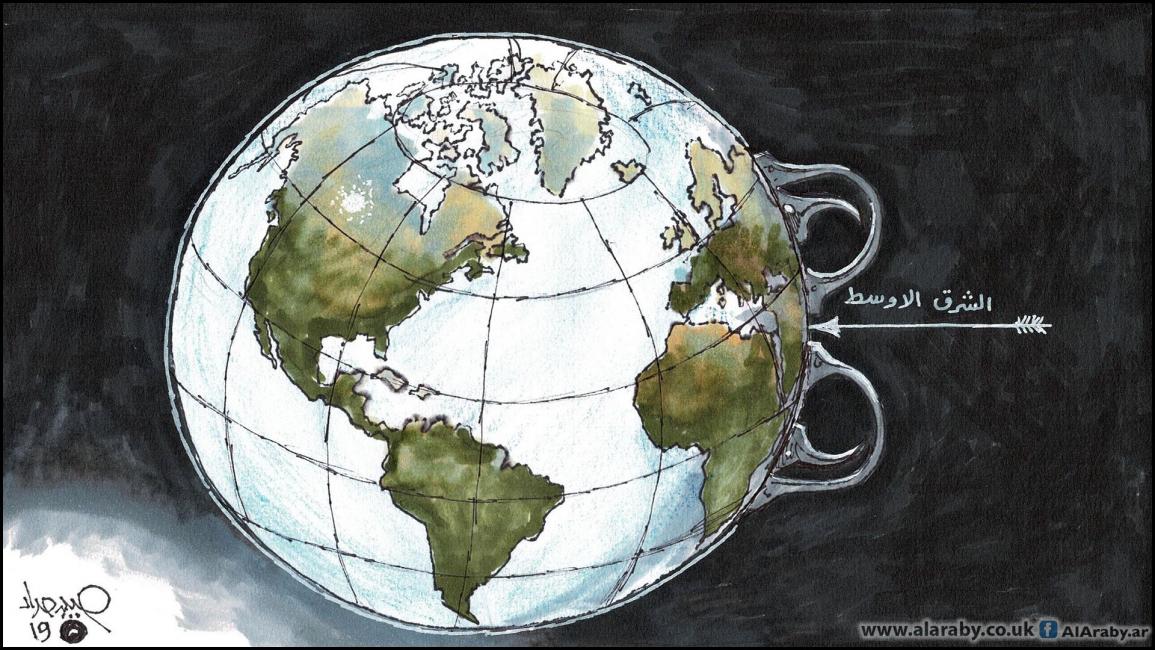

اعتمد الأكاديمي، برهان غليون، في مقالته "الدمار ليس الخيار الوحيد لمستقبل الشرق الأوسط" (العربي الجديد، 1/7/2019)، المنهج نفسه الذي اعتمده في مقالته السابقة "ما الذي يجعل التغيير عصيّاً في العالم العربي؟" (العربي الجديد، 31/5/2019)، والذي يجمع بين النزعة الأخلاقية والرومانسية السياسية؛ وهما ليستا أداتين صالحتين في التعاطي مع موضوعاتٍ سياسية في عالمٍ محكوم بقواعد عمل أقامتها دول أوروبا الناهضة، بدءا من القرن السابع عشر، أساسها المصالح، ومحرّكها توازن القوى، ما جعل السياسة "فناً" لتحقيق الممكن، من جهة، والعمل على تغيير توازن القوى لتوسيع هامش الممكن الوطني، من جهة ثانية.

بدأ غليون مقالته بالحديث عن دور الغرب في تقسيم المشرق العربي، وحماية هذا التقسيم، ودفن "حلم المملكة العربية الواحدة"، وضرب مشروع الوحدة العربية الذي قاده جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي وستينياته؛ ومشروع صدام حسين و"البعث" العراقي الذي حاول أن يوظف ثروات العراق الهائلة في مشروع إقامة مركز إقليمي للتقدم العلمي والتقني. ثم انتقل إلى ما تفعله إيران في المنطقة، ومحاولتها إعادة إقامة الإمبراطورية الفارسية، عبر مد نفوذها في الدول العربية، وضرب استقرارها وتفكيك عُراها الوطنية، من جهة، والعمل على مد الجسور مع الغرب والتفاهم معه، من جهة ثانية، وهو سلوكٌ يخدم مصالح الغرب؛ لكنه يقبله بحدود، بحيث لا تصبح إيران قوةً غير مسيطر عليها، وهو الحاصل الآن. ولكنه يستبعد نجاح الولايات المتحدة في احتواء إيران وإعادتها إلى حدودها الطبيعية،

وأن لتدميرها تبعات خطيرة، ولا يمكن التعايش معها.

ومع رفضه الدور الإيراني، إلا أن غليون يرفض تدمير إيران، أو أية قوة إقليمية صاعدة، من أجل الحفاظ على السيطرة الغربية حماية لإسرائيل والنفط، فـ"ما ينقذ المنطقة ويخرجها من هذا الانحدار نحو الهمجية هو وضع حد لإستراتيجية الفوضى المنظّمة التي قامت عليها السياسات الغربية تجاه المنطقة منذ القرن التاسع عشر، والتي أرادت تحطيم كل تعاونٍ بين شعوب المنطقة، بل داخل هذه الشعوب ذاتها، .. "، فـ"لن يخرج الشرق الأوسط من محنته تدمير بلدان المنطقة، واحدة بعد الأخرى، كما جرت عليه العادة، ولا تقويض قدراتها السياسية والعسكرية، وحرمان مجتمعاتها من أي تقدّم سياسي وتقني، وإعادة شعوبها إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية". والحل، بنظره، "ليس هناك سوى حل واحد، أن توضع تحت سقف المواثيق والاتفاقات الدولية، وتساعد على إحلال فكرة الخضوع للقانون محل الإرادات الشخصية والخاصة التي يسعى كل فردٍ أو طرفٍ إلى فرضها على الآخرين، بوسائل عنفية أو بحيل سياسية ودينية. والعمل على وضع عهد إقليمي يكون بدايةً للاعتراف المتبادل لجميع الدول بسيادتها على أراضيها، وتحريم التوسع بالقوة وعقد العزم على محاربته، وإيجاد الحلول للنزاعات القائمة من خلال مرجعية مواثيق الأمم المتحدة، ووفقا لقراراتها".

بداية، لا بد من التنويه بالنيات الطيبة خلف هذا الجهد، لكن هذه النيات وحدها لا تكفي، بل ينطبق عليها فحوى المثل الشعبي، "يساقون إلى الجحيم بسلاسل من ذهب". ماذا يعني أن يُطلب من وحش الرأفة بطريدته وتركها تعيش آمنة وسعيدة غير خديعة الذات وفشلها في بلوغ أهدافها؟ وما معنى أن يكتب غليون ما كتبه عن استراتيجية الغرب وممارساته، إذا كان يعتقد حقاً أنه يمكن أن يلتفت إلى دعوته بالعمل على إنقاذ المشرق العربي، والمنطقة، بوضعها على طريق الخلاص، والانتقال إلى الاستقرار والازدهار؟

قامت فلسفة الغرب واستراتيجيته على تحقيق الفوز، ومراكمة المكاسب، عبر توفير عوامل القوة الصناعية والمالية والعسكرية، وفرض هيمنته وسيطرته على مساحاتٍ شاسعةٍ من الكرة الأرضية، للاستحواذ على ثرواتها وتحويل سكانها إلى قوة عمل لصالحه في علاقة تبعية

صريحة وقاسية، وقد بدأ مسيرته الاستعمارية بثلاثية "المبشّر" و"التاجر" و"العسكري". يمكن الاسترشاد بما فعله في فترة الاستعمار القديم في أركان الأرض من إبادة سكان البلاد الأصليين في الأميركتين، الحديث عن قتل ما بين 30 و 40 مليون "بني آدم"، إلى آسيا، حرب الأفيون في الصين، واستنزاف الهند بزراعة القطن والكتان وتفتيتها، عندما طالبت بالاستقلال، وإندونيسيا واليفليبين بقطع غاباتهما، وأفريقيا وانهيارها المادي تحت وطأة النهب الاستعماري وتجارة العبيد؛ الذي قاد إلى انهيارها الاقتصادي والإنساني والصحي بالأوبئة من الملاريا إلى الإيدز وإيبولا، وأميركا اللاتينية التي تحولت إلى مزارع للموز والمطاط. وكان نصيب العرب من هذه المسيرة الوحشية احتلال دول شمال أفريقيا دولة بعد دولة (الجزائر عام 1830، استمر 130 عاما، تونس عام 1881، استمر 75 عاما، مصر عام 1882، استمر 75 عاما، المغرب عام 1907، استمر 50 عاما، ليبيا عام 1911، استمر 40 عاما) وفرض الحماية على عدن وإمارات الخليج.

ولم يقف طمع الغرب عند حد، وقد بلغت به الصفاقة حد تصنيف الدول، وتحديد نمط التعامل مع كل فئة بما يخدم مصالحه وهيمنته وسيطرته، حيث قسمها إلى ثلاث فئات: دول الحضارة الغربية المسيحية (أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا)، ويتوجب دعمها مادياً وتقنياً كي ترتقي وتنهض. دول لا تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية، ولكن لا يوجد تصادم حضاري معها، ولا تشكل تهديداً للغرب (أميركا اللاتينية واليابان وكوريا وغيرها)، ولذا ينبغي احتواؤها ودعمها بالقدر الذي لا يمنحها تفوقاً. دول لا تقع ضمن دائرة الحضارة الغربية المسيحية، ويوجد تصادم حضاري معها، وتشكل تهديداً بتفوقها في أي وقت، وهي البلاد العربية والإسلامية، والواجب هو حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية، ومحاربة أي اتجاه لديها إلى امتلاك العلوم والتقنية، وأي توجه نحو الوحدة فيما بينها، وفق خلاصة المؤتمر الذي دعا إليه هنري كامبل بنرمان، رئيس وزراء بريطانيا، سنة 1905، وشاركت فيه فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، بغية وضع مخطط حيال مناطق العالم، وخصوصا العالم العربي، وقد استمرت مناقشات ممثلي الدول المذكورة من 1905 إلى 1907. وقد غدا هذا التصنيف أساسا للتعامل مع الدول العربية وقضاياها؛ وأقام دولة إسرائيل كي يمنع تحرّر الدول العربية واستقرارها ووحدتها.

ولم تمنع الغربَ ثقافته ومعاييره السياسية والأخلاقية الواحدة من مواجهة بعضه بعضا في صراعاتٍ وحروبٍ مدمرة، على خلفية تعارض مصالح دوله، والتنافس على ثروات العالم وأسواقه من حرب المائة عام بين بريطانيا وفرنسا، والتي استمرت 116 عاما (1337 إلى 1453)، إلى حرب الثلاثين عاما (1618 – 1648) التي بدأت بين فرنسا وهابسبورغ وانخرطت فيها معظم دول أوروبا، إلى الحربين العالميتين، الأولى (1914- 1918)

والثانية (1939- 1945)، اعتبرهما عصمت سيف الدولة "حربا أوروبية" في ضوء أسبابها وقواها الرئيسة وأهدافها المباشرة، والتي قُتل فيها أكثر من خمسين مليون إنسان، وما اتفاقية سايكس بيكو (1916) إلا تجسيد عملي لتناقض المصالح، فما حصل ليس أكثر من تقاسم مناطق النفوذ بين دول أوروبية حليفة، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، قبل خروج الأخيرة عن الاتفاق بعد الثورة البلشفية، وإجراء التقاسم بدلالة توازن القوى بين الحليفين، بريطانيا وفرنسا، حيث حصلت الأولى على حصة أكبر، بما في ذلك أراض في العراق اكتشف فيها النفط حديثا، لأنها أقوى وأقدر. وهذا يجعل ما فعله الغرب في بقية العالم منطقيا، فمصالحه، وفق منطلقاته السياسية والاقتصادية والأخلاقية، تقتضي فعل ما فعله، احتلال الشعوب واستتباعها ومقاومة نهوضها، لأن نهوضها سيؤثر على مصالحه، ويخصم من مكاسبه، وإجهاض تجارب نهضوية واعدة، قبل أن تجتاز عتبة النجاح والتمكن وتحد من نهبه إن لم تنهه. ولذلك كان لافتا ومستغربا قول غليون "وهي التي قسمتها عمداً منذ زوال السلطنة العثمانية"، عمداً، كما كان مستغربا قوله "وكان من المفترض أن تخضع المناطق الأخرى المشرقية للمصير ذاته، لو لم يسعفها الحظ بوجود موارد قوة مهمة وقيادة سياسية قوية، نجحت في وأد التدخل الغربي، كما حصل في تركيا التي تحول بمناسبتها كمال أتاتورك إلى أسطورة، ولقب أتاتورك (أبو الأتراك)، أو دعوة عصبية قبلية وثورة دينية عميقة الجذور في بقاع نجد الواسعة حسمت الأمر لصالحها، وفرضت على الغرب التعاون معها، كما حصل في الجزيرة العربية من خلال تحالف السعوديين والحركة الوهابية". أولاً، لأن الدول وسياساتها وصراعاتها لا تخضع "للحظ"، وثانياً، لأن تبسيط القضايا، كما في حديثة عن نجاة المملكة العربية السعودية من التقسيم، وربطها بنجاح "دعوة عصبية قبلية وثورة دينية عميقة الجذور في بقاع نجد الواسعة حسمت الأمر لصالحها، وفرضت على الغرب التعاون معها، كما حصل في الجزيرة العربية من خلال تحالف السعوديين والحركة الوهابية"، فما حصل ليس أكثر من إخراجٍ بشروط الغرب، في حالة تركيا، بتخلّيها عن كل الولايات التي كانت تحت سيطرتها في أوروبا والعالم العربي وتحديد مكان العاصمة والتوجه السياسي والاجتماعي للدولة الوليدة، ونجاة المملكة العربية السعودية من التقسيم ليس مرتبطا بحسم ما أسماها غليون "دعوة عصبية قبلية دينية عميقة" الأمر لصالحها، بل مرتبط بقلة اهتمامٍ من الغرب، في ضوء عدم وجود حوافز لغزو الجزيرة العربية وإجهاض قيام المملكة أو تقسيمها؛ فالمنطقة لم تكن تتمتع بأهميةٍ اقتصادية أو سياسية، لم يكن النفط قد اكتشف فيها بعد؛ بينما كان التسابق يركّز على المناطق ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية، بلاد الشام والعراق وإيران. "وكان ذلك واضحا في تصدّي الغرب، بريطانيا، لمحاولات ابن سعود غزو إمارة الكويت التي ظهر فيها النفط، ووضعت تحت الحماية البريطانية، وكانت عدن وإمارات ساحل عُمان، أو المحميات، كما سماها

المستعمِرون، مهمة، على الرغم من عدم وجود منافع اقتصادية تجعلها ساحة تنافس وصراع، لوقوعها على طرق التجارة بين أوروبا وشرق آسيا، وهذا تجلّى في معاهدات الحماية التي قضت بدفع الدول المستعمِرة مبالغ مالية سنوية لشيوخ القبائل هناك، مقابل التوقيع على المعاهدات، كي يُتاح لها الإشراف على الطرق والممرات البحرية وتوفير موانئ للتزود بالوقود والمؤن، في المرحلة الثانية، مرحلة اكتشاف النفط في المملكة، تغير التعاطي فاشتد التنافس عليها بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودخلت في صفقة الحماية مقابل النفط، باتفاق عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت خلال لقائهما على ظهر الطراد يو إس إس كوينسي عام 1945).

ما زلنا أمام النقطة نفسها: إدراك السياسة باعتبارها مصالح وتوازن قوى وما يرتبه ذلك من صراعات وتنافسات مفتوحة ومستمرة، فلا توازنات القوى، وما تعكسه من حقوق ومصالح، ثابتة، ولا المصالح القائمة دائمة، ولا حدود الدول مقدسة، تلاشت قيمة الحدود بفعل التطور التقني حيث لم تعد السيادة ترتبط بالحدود والسيطرة على الأرض، كما عكستها اتفاقية وستفاليا 1648، بل بتأثير الدولة خارج حدودها؛ بما تملكه من إمكانيات تقنية وعلمية وثقافية ومالية... إلخ، فالدولة التي يزيد تأثيرها خارج حدودها على تأثرها بالقوى الخارجية تشعر بالسيادة والتحرر من الضغوط والقيود؛ والدولة التي يكون تأثيرها أقل من تأثرها تشعر بوطأة الضغوط والقيود الخارجية ومحدودية قدرتها على تحقيق أهدافها، أي تعاني من نقص في سيادتها. فالمأزق الذي تعيشه الدول العربية، وشعوبها، أساسه طبيعة النظرة إلى الصراع السياسي بين الدول والقوى السياسية المنطلقة من صراع بدلالة مصالح أسرية أو عشائرية أو قبلية، الهاشميون في الحجاز، وآل سعود في نجد، آل سعود وآل رشيد في نجد، واستمرارها بين معظم دول المنطقة، وخصوصا دول الخليج العربية (قال لي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، هاني الحسن، عن القمة العربية التي كانت ستعقد آنذاك 1987 في عمّان، إن الملك فهد لن يحضرها، لأنه يعتبر نفسه أعلى مقاما من الملك حسين، ولا يقبل الجلوس في مؤتمرٍ يرأسه من هو أدنى منه). لذا لم تجد الأسر والعشائر والقبائل الحاكمة ضيرا من الالتجاء إلى الخارج، والاتفاق معه في علاقة تبعية لتحقيق حلم التغلّب على أسرة أو عشيرة أو قبيلة منافسة. ومنطلق القوى الغربية، صراع بدلالة مصالح وطنية. نحن هنا أمام منطق سياسي وطني يرتكز على المصالح وتوازن القوى الدولية والإقليمية في مقابل منطق سياسي ضيق ومحدود الأفق.

نقل عن محادثات وزير خارجية الولايات المتحدة، هنري كيسنجر، مع الدول العربية بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أنه اعتمد على نصيحة أحد مستشاريه في وزارة الخارجية، ريتشارد هاس، في الاعتماد على ثنائية "الخيمة" و"السوق" أي توظيف الأعراف البدوية وأساليب البيع والشراء في السوق العربي (المبازرة) في الحصول على تنازلاتٍ، بتحويل

الموقف السياسي المطلوب إلى طلب شخصي من رجل كريم يحترم أصول الضيافة، فلا يرد طلبا لضيفه، وفق الأعراف البدوية، وأساليب البيع والشراء بالبدء بعرض ثمنٍ زهيد للصفقة، ورفع السعر تدريجيا. وهذا ينطبق على ما كتبه غليون عن إسرائيل وموقف الغرب منها ومن ممارساتها "على ألا يسمح ببروز أي قوةٍ استراتيجيةٍ تهدّد تفوق إسرائيل وهيمنتها العسكرية، أو تضعفها، على دول المنطقة مجتمعة، مهما كان الثمن، ومهما فعلت وانتهكت من حقوق الإنسان" فالغرب أقام إسرائيل لمنع تحرّر المنطقة ووحدتها، لتوفير الحماية لقناة السويس التي وفّرت زمنا وكلفة لسفن شحن السلع من أوروبا إلى آسيا وبالعكس، والنفط، مرتكز الصناعة الحديثة. ويريدها قويةً لاستمرار هذه الوظيفة، وسيقويها ويدافع عنها طالما بقي محتاجا لهذه الوظيفة، فالتزام الغرب بوجود إسرائيل وحرصه على تفوقها على دول المنطقة مرتبط بهذه الوظيفة، أي بالمصالح، وتخليه عنها ليس مستبعدا إذا ما انتهت الحاجة إليها. يمكن هنا تذكر ما حصل لدولة البيض في جنوب أفريقيا، والتي استمرت أكثر من ثلاثمائة سنة، عندما فقد رأس الرجاء الصالح دوره محطةً على طريق التجارة بين أوروبا وشرق آسيا، بعد توفر سفنٍ قادرة على اجتياز المسافة من دون حاجةٍ لمحطات استراحة وتزود بالغذاء والوقود، فسلّمها إلى أهلها الأفارقة، في تجاذبٍ بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في ثمانينيات القرن الماضي بشأن زيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل، قال شارون: "إن حسبة سريعة أظهرت أن إسرائيل تكلف أميركا أقل من كلفة قاعدة أميركية صغيرة في الخارج، وأن مقارنة بين الخدمات التي تقدمها إسرائيل لأميركا وكلفة قوات أميركية تقوم بالمهام نفسها في الخارج تظهر أن إسرائيل توفر على أميركا 83 مليار دولار سنويا".

لا تمكن مطالبة الغرب، والدول الاستعمارية الأخرى، بالتخلي عن قواعدها السياسية والاقتصادية وخططها للهيمنة والسيطرة، لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية، فالقواعد التي تحكم مواقفه وممارساته قائمة على أساس المصلحة/ المنفعة، فالعلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب محكومة بتوازن القوى. وهذا يستدعي منطلقا مختلفا، أساسه توفير عناصر القوة لفرض الموقف على قوى الاستعمار الجديد، وخوض صراع تحرّري شامل، أمامنا تجربتا كوريا الشمالية وإيران، فنجاح بيونغ يانغ في تعزيز موقفها في توازن القوى؛ عبر امتلاك أسلحة نووية وصواريخ قادرة على حملها، مكّنها من إجبار الولايات المتحدة على التحدّث إليها، ومساومتها على أسلحتها بتقديم ضماناتٍ لاستمرار النظام، من جهة، وتقديم حوافز اقتصادية كبيرة، من جهة ثانية. وهو ما تحاول إيران فعله، وتحاول الولايات المتحدة منعه، بالعقوبات والضغوط السياسية والعسكرية، كي تمنعها من الإخلال بتوازن القوى والتمكّن والتحرّر من قيود الهيمنة والسيطرة وتحقيق مصالحها الوطنية والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية تخصم من حصتها وحصة حلفائها، وهذا لا يعني الموافقة على سياسات إيران وممارساتها ضد دول الجوار.

ومع رفضه الدور الإيراني، إلا أن غليون يرفض تدمير إيران، أو أية قوة إقليمية صاعدة، من أجل الحفاظ على السيطرة الغربية حماية لإسرائيل والنفط، فـ"ما ينقذ المنطقة ويخرجها من هذا الانحدار نحو الهمجية هو وضع حد لإستراتيجية الفوضى المنظّمة التي قامت عليها السياسات الغربية تجاه المنطقة منذ القرن التاسع عشر، والتي أرادت تحطيم كل تعاونٍ بين شعوب المنطقة، بل داخل هذه الشعوب ذاتها، .. "، فـ"لن يخرج الشرق الأوسط من محنته تدمير بلدان المنطقة، واحدة بعد الأخرى، كما جرت عليه العادة، ولا تقويض قدراتها السياسية والعسكرية، وحرمان مجتمعاتها من أي تقدّم سياسي وتقني، وإعادة شعوبها إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية". والحل، بنظره، "ليس هناك سوى حل واحد، أن توضع تحت سقف المواثيق والاتفاقات الدولية، وتساعد على إحلال فكرة الخضوع للقانون محل الإرادات الشخصية والخاصة التي يسعى كل فردٍ أو طرفٍ إلى فرضها على الآخرين، بوسائل عنفية أو بحيل سياسية ودينية. والعمل على وضع عهد إقليمي يكون بدايةً للاعتراف المتبادل لجميع الدول بسيادتها على أراضيها، وتحريم التوسع بالقوة وعقد العزم على محاربته، وإيجاد الحلول للنزاعات القائمة من خلال مرجعية مواثيق الأمم المتحدة، ووفقا لقراراتها".

بداية، لا بد من التنويه بالنيات الطيبة خلف هذا الجهد، لكن هذه النيات وحدها لا تكفي، بل ينطبق عليها فحوى المثل الشعبي، "يساقون إلى الجحيم بسلاسل من ذهب". ماذا يعني أن يُطلب من وحش الرأفة بطريدته وتركها تعيش آمنة وسعيدة غير خديعة الذات وفشلها في بلوغ أهدافها؟ وما معنى أن يكتب غليون ما كتبه عن استراتيجية الغرب وممارساته، إذا كان يعتقد حقاً أنه يمكن أن يلتفت إلى دعوته بالعمل على إنقاذ المشرق العربي، والمنطقة، بوضعها على طريق الخلاص، والانتقال إلى الاستقرار والازدهار؟

قامت فلسفة الغرب واستراتيجيته على تحقيق الفوز، ومراكمة المكاسب، عبر توفير عوامل القوة الصناعية والمالية والعسكرية، وفرض هيمنته وسيطرته على مساحاتٍ شاسعةٍ من الكرة الأرضية، للاستحواذ على ثرواتها وتحويل سكانها إلى قوة عمل لصالحه في علاقة تبعية

ولم يقف طمع الغرب عند حد، وقد بلغت به الصفاقة حد تصنيف الدول، وتحديد نمط التعامل مع كل فئة بما يخدم مصالحه وهيمنته وسيطرته، حيث قسمها إلى ثلاث فئات: دول الحضارة الغربية المسيحية (أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا)، ويتوجب دعمها مادياً وتقنياً كي ترتقي وتنهض. دول لا تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية، ولكن لا يوجد تصادم حضاري معها، ولا تشكل تهديداً للغرب (أميركا اللاتينية واليابان وكوريا وغيرها)، ولذا ينبغي احتواؤها ودعمها بالقدر الذي لا يمنحها تفوقاً. دول لا تقع ضمن دائرة الحضارة الغربية المسيحية، ويوجد تصادم حضاري معها، وتشكل تهديداً بتفوقها في أي وقت، وهي البلاد العربية والإسلامية، والواجب هو حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية، ومحاربة أي اتجاه لديها إلى امتلاك العلوم والتقنية، وأي توجه نحو الوحدة فيما بينها، وفق خلاصة المؤتمر الذي دعا إليه هنري كامبل بنرمان، رئيس وزراء بريطانيا، سنة 1905، وشاركت فيه فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، بغية وضع مخطط حيال مناطق العالم، وخصوصا العالم العربي، وقد استمرت مناقشات ممثلي الدول المذكورة من 1905 إلى 1907. وقد غدا هذا التصنيف أساسا للتعامل مع الدول العربية وقضاياها؛ وأقام دولة إسرائيل كي يمنع تحرّر الدول العربية واستقرارها ووحدتها.

ولم تمنع الغربَ ثقافته ومعاييره السياسية والأخلاقية الواحدة من مواجهة بعضه بعضا في صراعاتٍ وحروبٍ مدمرة، على خلفية تعارض مصالح دوله، والتنافس على ثروات العالم وأسواقه من حرب المائة عام بين بريطانيا وفرنسا، والتي استمرت 116 عاما (1337 إلى 1453)، إلى حرب الثلاثين عاما (1618 – 1648) التي بدأت بين فرنسا وهابسبورغ وانخرطت فيها معظم دول أوروبا، إلى الحربين العالميتين، الأولى (1914- 1918)

ما زلنا أمام النقطة نفسها: إدراك السياسة باعتبارها مصالح وتوازن قوى وما يرتبه ذلك من صراعات وتنافسات مفتوحة ومستمرة، فلا توازنات القوى، وما تعكسه من حقوق ومصالح، ثابتة، ولا المصالح القائمة دائمة، ولا حدود الدول مقدسة، تلاشت قيمة الحدود بفعل التطور التقني حيث لم تعد السيادة ترتبط بالحدود والسيطرة على الأرض، كما عكستها اتفاقية وستفاليا 1648، بل بتأثير الدولة خارج حدودها؛ بما تملكه من إمكانيات تقنية وعلمية وثقافية ومالية... إلخ، فالدولة التي يزيد تأثيرها خارج حدودها على تأثرها بالقوى الخارجية تشعر بالسيادة والتحرر من الضغوط والقيود؛ والدولة التي يكون تأثيرها أقل من تأثرها تشعر بوطأة الضغوط والقيود الخارجية ومحدودية قدرتها على تحقيق أهدافها، أي تعاني من نقص في سيادتها. فالمأزق الذي تعيشه الدول العربية، وشعوبها، أساسه طبيعة النظرة إلى الصراع السياسي بين الدول والقوى السياسية المنطلقة من صراع بدلالة مصالح أسرية أو عشائرية أو قبلية، الهاشميون في الحجاز، وآل سعود في نجد، آل سعود وآل رشيد في نجد، واستمرارها بين معظم دول المنطقة، وخصوصا دول الخليج العربية (قال لي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، هاني الحسن، عن القمة العربية التي كانت ستعقد آنذاك 1987 في عمّان، إن الملك فهد لن يحضرها، لأنه يعتبر نفسه أعلى مقاما من الملك حسين، ولا يقبل الجلوس في مؤتمرٍ يرأسه من هو أدنى منه). لذا لم تجد الأسر والعشائر والقبائل الحاكمة ضيرا من الالتجاء إلى الخارج، والاتفاق معه في علاقة تبعية لتحقيق حلم التغلّب على أسرة أو عشيرة أو قبيلة منافسة. ومنطلق القوى الغربية، صراع بدلالة مصالح وطنية. نحن هنا أمام منطق سياسي وطني يرتكز على المصالح وتوازن القوى الدولية والإقليمية في مقابل منطق سياسي ضيق ومحدود الأفق.

نقل عن محادثات وزير خارجية الولايات المتحدة، هنري كيسنجر، مع الدول العربية بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أنه اعتمد على نصيحة أحد مستشاريه في وزارة الخارجية، ريتشارد هاس، في الاعتماد على ثنائية "الخيمة" و"السوق" أي توظيف الأعراف البدوية وأساليب البيع والشراء في السوق العربي (المبازرة) في الحصول على تنازلاتٍ، بتحويل

لا تمكن مطالبة الغرب، والدول الاستعمارية الأخرى، بالتخلي عن قواعدها السياسية والاقتصادية وخططها للهيمنة والسيطرة، لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية، فالقواعد التي تحكم مواقفه وممارساته قائمة على أساس المصلحة/ المنفعة، فالعلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب محكومة بتوازن القوى. وهذا يستدعي منطلقا مختلفا، أساسه توفير عناصر القوة لفرض الموقف على قوى الاستعمار الجديد، وخوض صراع تحرّري شامل، أمامنا تجربتا كوريا الشمالية وإيران، فنجاح بيونغ يانغ في تعزيز موقفها في توازن القوى؛ عبر امتلاك أسلحة نووية وصواريخ قادرة على حملها، مكّنها من إجبار الولايات المتحدة على التحدّث إليها، ومساومتها على أسلحتها بتقديم ضماناتٍ لاستمرار النظام، من جهة، وتقديم حوافز اقتصادية كبيرة، من جهة ثانية. وهو ما تحاول إيران فعله، وتحاول الولايات المتحدة منعه، بالعقوبات والضغوط السياسية والعسكرية، كي تمنعها من الإخلال بتوازن القوى والتمكّن والتحرّر من قيود الهيمنة والسيطرة وتحقيق مصالحها الوطنية والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية تخصم من حصتها وحصة حلفائها، وهذا لا يعني الموافقة على سياسات إيران وممارساتها ضد دول الجوار.