31 أكتوبر 2024

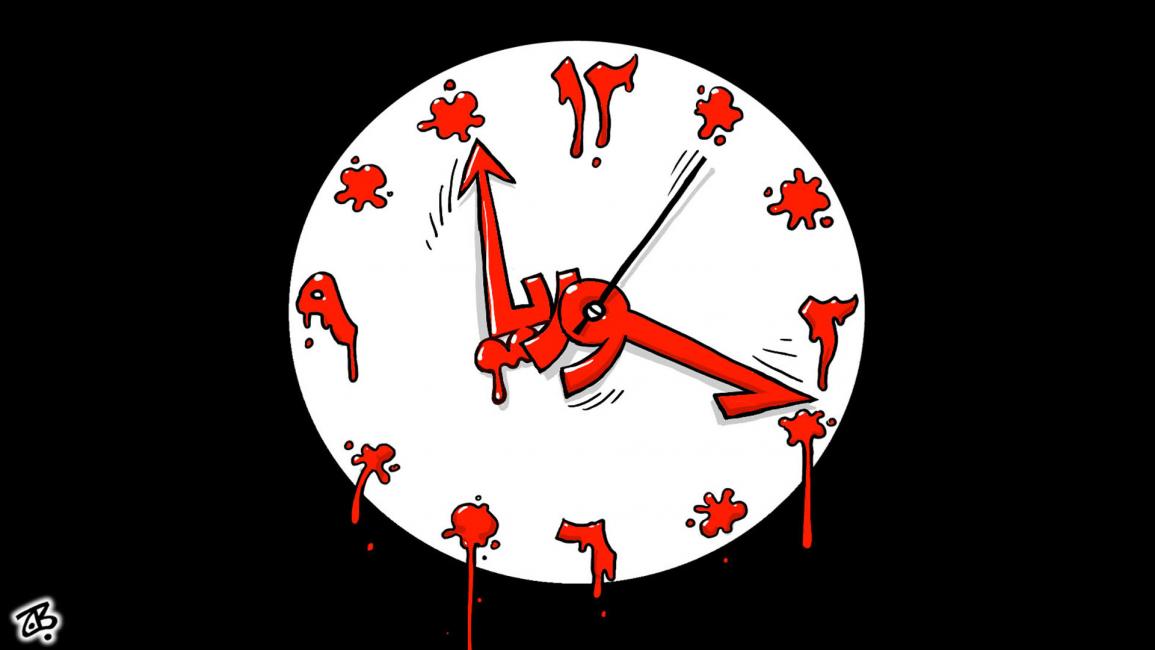

في تشابه الحكايتين الكردية والعلوية

حكاية الكرد السوريين مع حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) تشبه حكاية العلويين في سورية مع نظام الأسد. ملخص الحكاية جعل المظلومية منطلقاً للسيطرة، ليس لسيطرة "العنصر" المظلوم، كما يُستسهل القول، بل لسيطرة نخبةٍ منه تستثمر في مشاعر الظلم لشدّ عصبٍ، قومي هنا وطائفي هناك، تستند إليه سيطرة هذه النخبة.

جاءت الحكاية الكردية على شكل تكثيفٍ زمنيٍّ للحكاية العلوية، في غضون سنواتٍ قليلةٍ انتقل الكرد السوريون من موقع المظلوم والمغلوب (تعريبهم وعدم الاعتراف بحقوقهم القومية وإنكار حق الجنسية السورية على نسبة كبيرة منهم) إلى موقع الغالب والمسيطر في مناطق وجودهم الكثيف، وخارج هذه المناطق أيضاً. يجب أن نقول سريعاً إن الكلام العام عن سيطرةٍ للكرد السوريين يغطّي على حقيقة أن السيطرة هي في الواقع لتنظيم سياسي عسكري محدّد، مارس سيطرته على الكرد كما على غيرهم، وعانت نسبةٌ غير قليلةٍ من الكرد السوريين على يده قسراً وسجناً وقتلاً وإقصاء وتهجيراً .. إلخ. ولكن قدرة هذا التنظيم الكردي على فرض نفسه، وتحقيق اعترافٍ محليٍّ ودولي به، ونجاحه في إنشاء "دولة" له في مناطق سيطرته، ونجاحه أيضاً في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) .. إلخ. وقد شكل هذا كله رصيداً معنوياً كبيراً لعموم الكرد المشبعين بقهرٍ وإنكارٍ مزمنيْن، ويتوقون، بطبيعة الحال، إلى نوعٍ من الاعتراف ورد الاعتبار. على هذا، لا ينبغي أن نفاجأ بشعبية هذا التنظيم ومقبوليته لدى غالبية الكرد السوريين. وفق الآلية نفسها التي جعلت لنظام الأسد شعبيةً طاغيةً في الوسط العلوي.

استفاد التنظيم الكردي المذكور من تراكب ثلاثة عناصر: الأول، استعداد نظام الأسد للانسحاب من مناطق الوجود الكردي في سورية، من أجل التركيز على مناطق ثائرة أخرى، يراها أكثر

خطورة. الثاني، وجود تنظيم حديدي (حزب العمال الكردستاني) جاهز لملء الفراغ العتيد بالتنسيق مع النظام (كما كشفت تقارير، وكما يبدو منسجماً مع المنطق ومع تطور الأحداث). والواقع أن ما شكّل أساساً لهذا التقاطع بين النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي أن هذا الأخير تقاطع مع النظام السوري في نظرته إلى الثورة السورية، فالحزب لم ير في ما حصل ثورة أصلاً، وحافظ دائماً على مسافةٍ، عملية وسياسية، تفصله عنها. لذلك استطاع النظام السوري اتباع خطة فكرتها العامة هي: التراجع "المؤقت" أمام الحلم القومي الكردي، بغرض التفرّغ لخنق الحلم التحرّري السوري، ثم التفرغ تالياً لتصفية الحساب مع الكرد. إلى ذلك، كان من شأن تراجع النظام أمام الحلم الكردي، تأجيج مشاعر العداء القومي العربي، غير القليلة في صفوف جمهور الثورة نفسه، ضد بروز السيطرة الكردية في منطقة الجزيرة، هذه المشاعر التي سوف تزداد حدّة مع ظهور ممارساتٍ تسلطيةٍ من الحزب، الأمر الذي ينتهي إلى إيجاد خط صراع داخلي (سوري سوري) بعيدٍ عن خط الصراع مع النظام.

العنصر الثالث والمهم الذي استفاد منه حزب الاتحاد الديمقراطي، هو الدعم الأميركي الواسع بعد موافقة الحزب على الانخراط مع التحالف الدولي ضد "داعش". لا يمكن إنكار المجهود العسكري الكبير الذي تحمّلته قوات سورية الديمقراطية (قسد) ذات السيطرة الكردية، غير أن هذا الإنجاز "الوطني" تحقق على يد تشكيلٍ لا يجسد الفكرة الوطنية السورية، أو لا يمثل عموم الوطنية السورية، الأمر الذي أفقد هذا الإنجاز مفعوله الوطني الممكن. هذا الحال يشبه الإنجاز الوطني الذي حقّقه حزب الله في لبنان (تحرير الجنوب اللبناني) والذي لم يقد، في الواقع، إلى تعزيز الوطنية اللبنانية، نظراً إلى أن حزب الله لا يمثل عموم الوطنية اللبنانية، بسبب بنيته المذهبية.

تمكّن الناشطون الكرد، وبشكل أساسي ناشطو حزب الاتحاد الديمقراطي، من تحقيق حضور بارز لقضيتهم في الوعي العام الأوروبي، فإذا كان أوروبيون قليلون يميزون خطوط الصراع التي تزداد تعقيداً في سورية، فإن الغالبية منهم يعلمون أن هناك أقلية قومية كردية تعاني اضطهاداً قومياً، وتناضل ضد "داعش"، وتلتزم قيماً تحررية ولا سيما تجاه المرأة. وتحوز هذه الأقلية تعاطفاً ملموساً لدى الأوروبيين الذين يمتلكون حساسيةً خاصةً تجاه الأقليات خارج أوروبا. ولا مجازفة في القول إن كلمة "روجافا" (منطقة الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية وشرقها) معروفة في أوروبا أكثر مما هي معروفة في سورية نفسها.

ومهما يكن من أمر، ينطوي الصعود الكردي الذي شهدناه على مغامرة، لأنه لا يمتلك أسباب حياة مستقلة عن الدعم الخارجي، ولأن القوة السياسية التي كانت وراءه قطعت، منذ البداية، جسور تواصلها مع الجسد الأساسي للثورة السورية، بسبب مواقفها وأولوياتها المتمايزة عن الثورة. على هذا، يبدو أن حزب الاتحاد الديمقراطي، بعد سنوات الصراع القليلة الماضية، بات يمتلك قوة عسكرية وسياسية مهمة، فضلاً عن اعتراف دولي غير قليل، ولكنه أيضاً بات محاطاً بعدد من الأعداء، على الرغم من إنجازه وتضحياته (خسارة حوالي 11 ألف مقاتل) في مواجهة "داعش". وبات السبيل الوحيد المتاح له هو سبيل الانفتاح على نظام الأسد، بعد أن غدت "قوى الثورة" مرتهنةً بشكل شبه تام لتركيا التي يرى فيها الحزب العدو الأول.

عودة النظام إلى مناطق الإدارة الذاتية تعني بداية تراجع السيطرة الكردية. سوف يشكّل الوجود

الأميركي سنداً للإدارة الذاتية، ولكن هذا الوجود يخبئ، في الوقت نفسه، مشكلةً فعليةً للكرد تتمثل في أن الوجود الأميركي يهدف إلى نهب معلن للبترول السوري، ما سيجعل التعاون الكردي الأميركي محط رفض سوري عام، يمكن الاستثمار السياسي فيه، وإيصاله إلى درجة "التخوين العام"، في عيون أنصار النظام أو أنصار المعارضة. ويفضي هذا السيناريو، بطبيعة الحال، إلى صراعات إخضاع عنيفة، أو حتى إلى صراعات إبادة لها سلفاً أدواتها وداعموها.

تحتاج إدارة التراجع الكردي، من خلال التمييز بين الثانوي والأساسي في التحالفات، ومن خلال التخلي عن وهم السيطرة، إلى مهارات سياسية وآلام ذاتية، لا تقل عن إدارة الصعود الكردي الذي تحقق. لا يتعلق الموضوع بصعود حزب وتراجعه، بل بتبعات خيارات سياسية تنعكس على عموم الكرد. الدرس الذي ينبغي للسوريين أن يعوه، سواء من الحكاية الكردية أو الحكاية العلوية، هو ضرورة تخلّي كل الجماعات السورية عن وهم السيطرة، وإبداله بحق المساواة. ضرورة إشباع الوعي العام بهذا الحق وهذه القيمة على حساب فكرة السيطرة، على الرغم مما تتمتع به الأخيرة من جاذبية "جاهلية". يقول الواقع إن السيطرة تخلق عناصر دمارها وتجرّ تبعاتٍ مدمرةٍ على المجتمع، فيما تفتح المساواة باباً واسعاً للتطور والتنمية العامة التي تنعكس خيراً على الجميع.

استفاد التنظيم الكردي المذكور من تراكب ثلاثة عناصر: الأول، استعداد نظام الأسد للانسحاب من مناطق الوجود الكردي في سورية، من أجل التركيز على مناطق ثائرة أخرى، يراها أكثر

العنصر الثالث والمهم الذي استفاد منه حزب الاتحاد الديمقراطي، هو الدعم الأميركي الواسع بعد موافقة الحزب على الانخراط مع التحالف الدولي ضد "داعش". لا يمكن إنكار المجهود العسكري الكبير الذي تحمّلته قوات سورية الديمقراطية (قسد) ذات السيطرة الكردية، غير أن هذا الإنجاز "الوطني" تحقق على يد تشكيلٍ لا يجسد الفكرة الوطنية السورية، أو لا يمثل عموم الوطنية السورية، الأمر الذي أفقد هذا الإنجاز مفعوله الوطني الممكن. هذا الحال يشبه الإنجاز الوطني الذي حقّقه حزب الله في لبنان (تحرير الجنوب اللبناني) والذي لم يقد، في الواقع، إلى تعزيز الوطنية اللبنانية، نظراً إلى أن حزب الله لا يمثل عموم الوطنية اللبنانية، بسبب بنيته المذهبية.

تمكّن الناشطون الكرد، وبشكل أساسي ناشطو حزب الاتحاد الديمقراطي، من تحقيق حضور بارز لقضيتهم في الوعي العام الأوروبي، فإذا كان أوروبيون قليلون يميزون خطوط الصراع التي تزداد تعقيداً في سورية، فإن الغالبية منهم يعلمون أن هناك أقلية قومية كردية تعاني اضطهاداً قومياً، وتناضل ضد "داعش"، وتلتزم قيماً تحررية ولا سيما تجاه المرأة. وتحوز هذه الأقلية تعاطفاً ملموساً لدى الأوروبيين الذين يمتلكون حساسيةً خاصةً تجاه الأقليات خارج أوروبا. ولا مجازفة في القول إن كلمة "روجافا" (منطقة الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية وشرقها) معروفة في أوروبا أكثر مما هي معروفة في سورية نفسها.

ومهما يكن من أمر، ينطوي الصعود الكردي الذي شهدناه على مغامرة، لأنه لا يمتلك أسباب حياة مستقلة عن الدعم الخارجي، ولأن القوة السياسية التي كانت وراءه قطعت، منذ البداية، جسور تواصلها مع الجسد الأساسي للثورة السورية، بسبب مواقفها وأولوياتها المتمايزة عن الثورة. على هذا، يبدو أن حزب الاتحاد الديمقراطي، بعد سنوات الصراع القليلة الماضية، بات يمتلك قوة عسكرية وسياسية مهمة، فضلاً عن اعتراف دولي غير قليل، ولكنه أيضاً بات محاطاً بعدد من الأعداء، على الرغم من إنجازه وتضحياته (خسارة حوالي 11 ألف مقاتل) في مواجهة "داعش". وبات السبيل الوحيد المتاح له هو سبيل الانفتاح على نظام الأسد، بعد أن غدت "قوى الثورة" مرتهنةً بشكل شبه تام لتركيا التي يرى فيها الحزب العدو الأول.

عودة النظام إلى مناطق الإدارة الذاتية تعني بداية تراجع السيطرة الكردية. سوف يشكّل الوجود

تحتاج إدارة التراجع الكردي، من خلال التمييز بين الثانوي والأساسي في التحالفات، ومن خلال التخلي عن وهم السيطرة، إلى مهارات سياسية وآلام ذاتية، لا تقل عن إدارة الصعود الكردي الذي تحقق. لا يتعلق الموضوع بصعود حزب وتراجعه، بل بتبعات خيارات سياسية تنعكس على عموم الكرد. الدرس الذي ينبغي للسوريين أن يعوه، سواء من الحكاية الكردية أو الحكاية العلوية، هو ضرورة تخلّي كل الجماعات السورية عن وهم السيطرة، وإبداله بحق المساواة. ضرورة إشباع الوعي العام بهذا الحق وهذه القيمة على حساب فكرة السيطرة، على الرغم مما تتمتع به الأخيرة من جاذبية "جاهلية". يقول الواقع إن السيطرة تخلق عناصر دمارها وتجرّ تبعاتٍ مدمرةٍ على المجتمع، فيما تفتح المساواة باباً واسعاً للتطور والتنمية العامة التي تنعكس خيراً على الجميع.