14 نوفمبر 2024

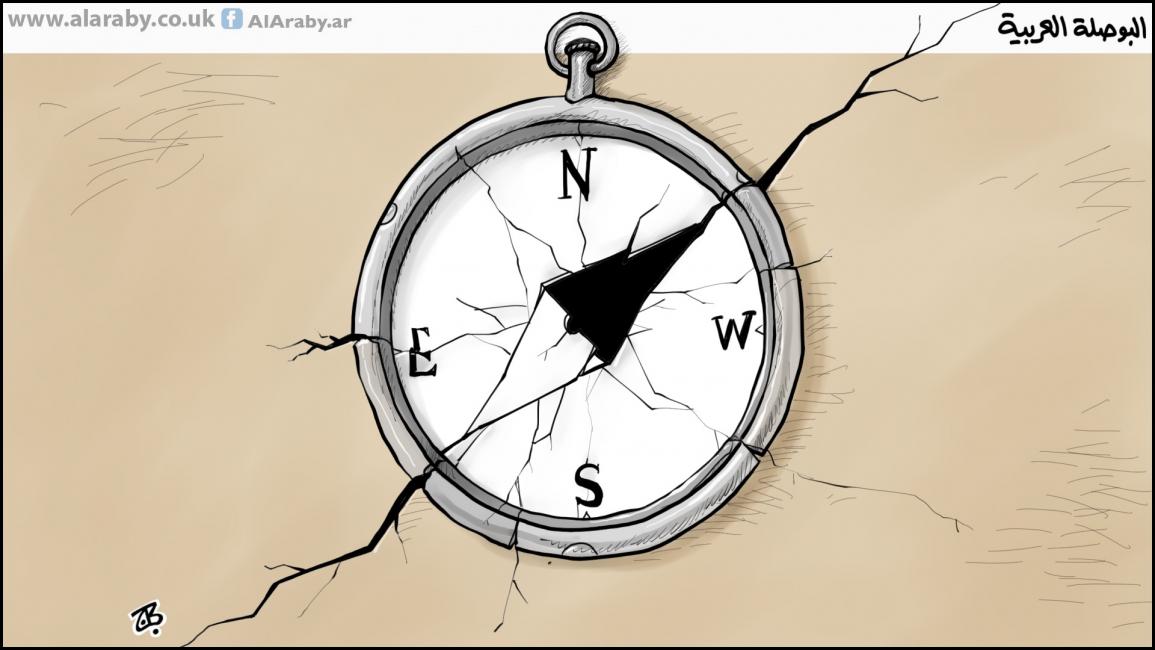

تعددت النكسات والأمة واحدة

تكسّرت النصال على النصال، وتراكمت النكسات فوق النكسات، حتى لم يعد هناك مكان لمزيد منها في جسد الأمة العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة، وفقا للشعارات التي لم تؤمنّا من خوف، ولم تُطعمنا من جوع يوما، بل على العكس تضاعف الخوف، وتمدّد الجوع، وتزايدت أعداد الهاربين من خريطة تلك الأمة، لاجئين في بقاع الأرض كلها، يفضّلون الموت على طريق اللجوء برا وبحرا، بدلا من البقاء في ظلال الأحلام المنكسرة، والأوهام التي عشعشت في العقول، حتى أصبحت الحقيقة الوحيدة.

يوم الخامس من شهر يونيو/حزيران الحالي، مر على نكسة العرب الكبرى خمسون عاماً، وكانت المفارقة أن هذه الذكرى بالتقويم الميلادي توافقت مع ذكرى الانتصار العربي الوحيد تقريبا على إسرائيل يوم العاشر من رمضان في العام 1973 بالتقويم الهجري.

لم تدل المفارقة إلا على مزيد من الفانتازيا في وضع الخريطة العربية بعد نصف قرن من صدمة الاحتلال الصهيوني الذي تمدّد في أوصال الخريطة العربية، بصلفٍ ضاعفت من حجمه ردود الفعل العربية لاحقا. فبعد لاءات الخرطوم الشهيرة، وبعد نشوء محور دول الصمود والتصدي، وظهور حركات المقاومة، وعمليات النضال، وبعد تتالي قمم التحدي والتخوين لكل ما سميت وقتها محاولات الصلح المنفردة، استيقظنا على واقع عربي جديد، تغيرت فيه معاني المصطلحات إلى نقيضها. ففلسطين المحتلة أصبحت أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والكيان الصهيوني أصبح دولة إسرائيل، والنضال أصبح إرهاباً، وعمليات المقاومة الاستشهادية أصبحت عمليات انتحارية. وبدلا من إسرائيل عدواً وحيداً رابضاً في قلب الخريطة العربية، ظهر لنا أعداء كثيرون على هامش تلك الخريطة، وبين مفاصلها أيضا.

وكنا ما زلنا في خيبتنا الثقيلة تلك التي نتذكّرها، ونعدّد على هامشنا ما استجدّ علينا وعليها من خيباتٍ متفرعة منها، عندما قدر ليومنا المشؤوم أن يحمل لنا نكسةً جديدةً في ذكرى النكسة المتجدّدة تماما، يوم الخامس من يونيو/حزيران الجاري، عندما فوجئ العرب بقطع ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إحدى دول المجلس، وما تبع ذلك من قرارات غير مسبوقة في هذا الجزء من الوطن العربي تحديدا.

أصابتنا النكسة الجديدة، هذه المرة، في مقتل، على الرغم من أنها، وبالحجم الذي ظهرت فيه حتى اللحظة، أقل مما عانت منه الأمة سابقا. ولكن، لأنها حاولت كسر ظهر مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي نظر له العرب، عند قيامه في العام 1981، باعتباره وحدة عربية على الطريق. وعلى الرغم من التعثر الذي أخّر اكتمال الهدف النهائي، إلا أن وجوده كان كافيا لأن يكون أملا مستمرا، وكانت علاقات الدول المنضمة تحت راياته من أفضل العلاقات العربية العربية، على الرغم من الاختلافات التي لا تخفى على المتابعين بينها.

ما أزعجني، وأزعج كثيرين من العرب المتابعين الذين صُدموا بالحدث، وتبعاته، ليس القرارات السياسية المتبادلة التي اتخذتها حكومات البلدان في هذه الأزمة، ولا التصريحات النارية التي تبادلها المسؤولون هنا وهناك في ما بينهم، فهذا مما نتوقعه ونتحمّله، ونتفهّم بعضه أيضًا، ذلك أن حسابات السياسيين تختلف عن حسابات الآخرين، وإن كانت تلك التصريحات ومستوى اللغة فيها جديدا تماما على ما اعتاد عليه الخليجيون، لكن المزعج فعلا أن تكون تلك القرارات والتصريحات هي الوقود الوحيد لمشاعر الناس، والمصدر الأكيد لمعلوماتهم، وبالتالي المادة الأساسية لتكوين آرائهم.

وإذا كان يمكن التماس أعذار للعامة في انسياقهم وراء أطروحات الإعلام الرسمي التي تهدف إلى التعبئة العامة في مثل هذه الظروف عادة، فلا يمكن التماس مثل تلك الأعذار للمثقفين، ممن اتُفق على تعريفهم بأنهم النخبة الذين تخلّوا عما يفترض أن يكون لهم من موضوعيةٍ واستقلاليةٍ ونظرةٍ بعيدةٍ لأي أزمة، بدلا من المساهمة في إنتاج رؤى وأفكار علمية وموضوعية، تساهم في تهدئة الأمور، وتساعد على تخفيف التبعات الناتجة عن الأزمة على المديين القريب والبعيد. وهذه وحدها نكسة أخرى.

يوم الخامس من شهر يونيو/حزيران الحالي، مر على نكسة العرب الكبرى خمسون عاماً، وكانت المفارقة أن هذه الذكرى بالتقويم الميلادي توافقت مع ذكرى الانتصار العربي الوحيد تقريبا على إسرائيل يوم العاشر من رمضان في العام 1973 بالتقويم الهجري.

لم تدل المفارقة إلا على مزيد من الفانتازيا في وضع الخريطة العربية بعد نصف قرن من صدمة الاحتلال الصهيوني الذي تمدّد في أوصال الخريطة العربية، بصلفٍ ضاعفت من حجمه ردود الفعل العربية لاحقا. فبعد لاءات الخرطوم الشهيرة، وبعد نشوء محور دول الصمود والتصدي، وظهور حركات المقاومة، وعمليات النضال، وبعد تتالي قمم التحدي والتخوين لكل ما سميت وقتها محاولات الصلح المنفردة، استيقظنا على واقع عربي جديد، تغيرت فيه معاني المصطلحات إلى نقيضها. ففلسطين المحتلة أصبحت أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والكيان الصهيوني أصبح دولة إسرائيل، والنضال أصبح إرهاباً، وعمليات المقاومة الاستشهادية أصبحت عمليات انتحارية. وبدلا من إسرائيل عدواً وحيداً رابضاً في قلب الخريطة العربية، ظهر لنا أعداء كثيرون على هامش تلك الخريطة، وبين مفاصلها أيضا.

وكنا ما زلنا في خيبتنا الثقيلة تلك التي نتذكّرها، ونعدّد على هامشنا ما استجدّ علينا وعليها من خيباتٍ متفرعة منها، عندما قدر ليومنا المشؤوم أن يحمل لنا نكسةً جديدةً في ذكرى النكسة المتجدّدة تماما، يوم الخامس من يونيو/حزيران الجاري، عندما فوجئ العرب بقطع ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إحدى دول المجلس، وما تبع ذلك من قرارات غير مسبوقة في هذا الجزء من الوطن العربي تحديدا.

أصابتنا النكسة الجديدة، هذه المرة، في مقتل، على الرغم من أنها، وبالحجم الذي ظهرت فيه حتى اللحظة، أقل مما عانت منه الأمة سابقا. ولكن، لأنها حاولت كسر ظهر مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي نظر له العرب، عند قيامه في العام 1981، باعتباره وحدة عربية على الطريق. وعلى الرغم من التعثر الذي أخّر اكتمال الهدف النهائي، إلا أن وجوده كان كافيا لأن يكون أملا مستمرا، وكانت علاقات الدول المنضمة تحت راياته من أفضل العلاقات العربية العربية، على الرغم من الاختلافات التي لا تخفى على المتابعين بينها.

ما أزعجني، وأزعج كثيرين من العرب المتابعين الذين صُدموا بالحدث، وتبعاته، ليس القرارات السياسية المتبادلة التي اتخذتها حكومات البلدان في هذه الأزمة، ولا التصريحات النارية التي تبادلها المسؤولون هنا وهناك في ما بينهم، فهذا مما نتوقعه ونتحمّله، ونتفهّم بعضه أيضًا، ذلك أن حسابات السياسيين تختلف عن حسابات الآخرين، وإن كانت تلك التصريحات ومستوى اللغة فيها جديدا تماما على ما اعتاد عليه الخليجيون، لكن المزعج فعلا أن تكون تلك القرارات والتصريحات هي الوقود الوحيد لمشاعر الناس، والمصدر الأكيد لمعلوماتهم، وبالتالي المادة الأساسية لتكوين آرائهم.

وإذا كان يمكن التماس أعذار للعامة في انسياقهم وراء أطروحات الإعلام الرسمي التي تهدف إلى التعبئة العامة في مثل هذه الظروف عادة، فلا يمكن التماس مثل تلك الأعذار للمثقفين، ممن اتُفق على تعريفهم بأنهم النخبة الذين تخلّوا عما يفترض أن يكون لهم من موضوعيةٍ واستقلاليةٍ ونظرةٍ بعيدةٍ لأي أزمة، بدلا من المساهمة في إنتاج رؤى وأفكار علمية وموضوعية، تساهم في تهدئة الأمور، وتساعد على تخفيف التبعات الناتجة عن الأزمة على المديين القريب والبعيد. وهذه وحدها نكسة أخرى.