يحدث في مصر ... غياب المعلومات وإفلات من العقاب

أصابت الرأي العام المصري، أخيرا، صدمة كبيرة، من ظهور صورة للمطرب إيمان البحر درويش وهو في حالة متأخّرة صحّيا. ووجه بعضهم سيف الاتهام لابنته لنشرها الصورة على صفحتها في "فيسبوك"، من دون مناقشة أسباب ذلك وإدانة المتسبّب في وصول نقيب الموسيقيين الأسبق وحفيد فنان الشعب سيّد درويش إلى هذه الحالة. ويتذكّر مصريون كثيرون فيديو ينتقد فيه درويش أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة سدّ النهضة، وأعقبته تخمينات بشأن القبض عليه وحبسه في مكان غير معروف، من دون ظهور بيان رسمي في الواقعة، ثم ذاع أنه جرى نقله إلى المستشفى في العناية المركّزة، وشاعت أنباء اخرى متناقضة عن وجوده في منزله.

الملاحظ أنه كان هناك مناخ كبير من التعتيم على ما حدث للمغنّي المعروف، وما إذا كانت هناك اعتداءاتٌ بدنيةٌ مورست ضدّه في أثناء الفترة التي قُبض عليه فيها، في ظل مزاعم شبه رسمية تفيد بعدم القبض عليه من الأساس. والرجل ليس الحالة الوحيدة هنا، بل سبق أن واجه آخرون التعتيم والغموض والنفي المتواصل من أجهزة الدولة بمصيرهم، وتوفي بعضهم عقب القبض عليه بأيام، وجديدهم أخيرا السجين محمود توفيق الذي توفي في 7 يوليو/ تموز الجاري، وكان قد قبض عليه في الاسكندرية قبلها بأسابيع، وهناك شهادات بوفاته نتيجة اعتداءات من عناصر الأمن عليه. والصحافي محمد منير الذي توفي بعد أيام من القبض عليه لإصابته بكورونا في أثناء احتجازه، وكذلك الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، الذي ظلّ مصيره مجهولا شهرين بعد القبض عليه، ثم إيداعه مستشفى الأمراض النفسية، حتى توفي بعدها بسبب تدهور حالته الصحية، وقيل إن آثار تعذيب كانت ظاهرة على جسده. ومع ذلك، حفظت النيابة التحقيق لاحقا! ولا يزال مصير النائب السابق مصطفى النجار مجهولا منذ سبع سنوات، وكان متهما في قضية إهانة القضاء، وتنفي أجهزة الدولة مسؤوليتها عن غيابه، ولا تعرف أسرته مصيره، رغم وجود معلوماتٍ عن أنه كان في معسكر للأمن المركزي في أسوان قبل اختفائه مباشرة.

توسّعت جريمة الاختفاء القسري، أياماً أو شهوراً أو سنوات، ليظهر بعدها المختفون أمام نيابة أمن الدولة في قضايا ذات طبيعة سياسية

قبل ذلك، لم نكن نسمع كثيرا عن جريمة الاختفاء القسري إلا في حالات محدودة، ومن الحالات الأشهر حينذاك الصحافي في "الأهرام"، رضا هلال، الذي اختفى منذ عام 2003، وهناك إشارات إلى أن خصومة بينه وبين وزير سابق كانت سببا في اختفائه، ومقتله في روايات متعدّدة. على النقيض، توسّعت جريمة الاختفاء القسري، أياما أو شهورا أو سنوات، ليظهر بعدها هؤلاء المختفون أمام نيابة أمن الدولة في قضايا ذات طبيعة سياسية.

ولا يُنسى فيديو شهير للسيسي، يطالب فيه وزارة الداخلية بعدم ضرورة الإعلان عن القبض على الأشخاص بشكل دائم! وهو ما يمثل تغييبا لقضيّتين أساسيتين تتعلق الأولى بالحق في تداول المعلومات، ومدى اتّباع الأجهزة الأمنية للإجراءات القانونية في التعامل مع المواطنين بشكل عام، والناشطين السياسيين خصوصا، والثانية تخص جريمة الإفلات من العقاب وغياب مبدأ المحاسبة، وضعف دور النيابة العامة في القيام بتحقيق عادل ونزيه. كما تعرّضت أجهزة إنفاذ العدالة لتغيّرات كبيرة منذ عام 2014، كان سببا في توحش أداء بعض أفرادها ضد المواطنين ومحاولة إظهار العين الحمراء ضد كل من يختلف مع سياسات النظام. وهو ما يؤكّده تصاعد استخدام العنف الأمني أخيرا كما حدث في القاهرة، بدهس طبيب عسكري سيدة وقتلها وإصابة أطفالها داخل "مدينتي"، بسبب لعب الأطفال أمام سيارته الخاصة، وقتل ضابط شرطة مواطنا بسلاحه الخاص في سيدي براني في مرسى مطروح.

يعاني الصحافيون من غياب وجود إطار قانوني ينظّم تداول المعلومات ويحمي الحق في الحصول على كل الوثائق والإحصاءات الرسمية

من الصعب قبول محاولة تبرير هذه الوقائع إنها مجرّد حالات فردية وعدم تعميمها، من دون مناقشة الأسباب التي تؤدّي إلى تكرارها، خصوصا في ظل تدهور منظومة العدالة في مصر وإضعاف استقلال القضاء والنيابة العامة، وهي السلطة المكلّفة بمحاسبة ضباط الشرطة والجيش على تجاوزاتهم تجاه المواطنين. ويزيد الأزمة سوءا أن هناك تصريحات رئاسية سابقة بعدم محاسبة أجهزة الشرطة عن تصرّفاتهم في أوج تصاعد ظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار تشريعات تدعم المؤسّسة العسكرية، وتمد صلاحيتها إلى ما هو خارج معسكراتها، وترسّخ دورا اقتصاديا هائلا لهذه المؤسّسة.

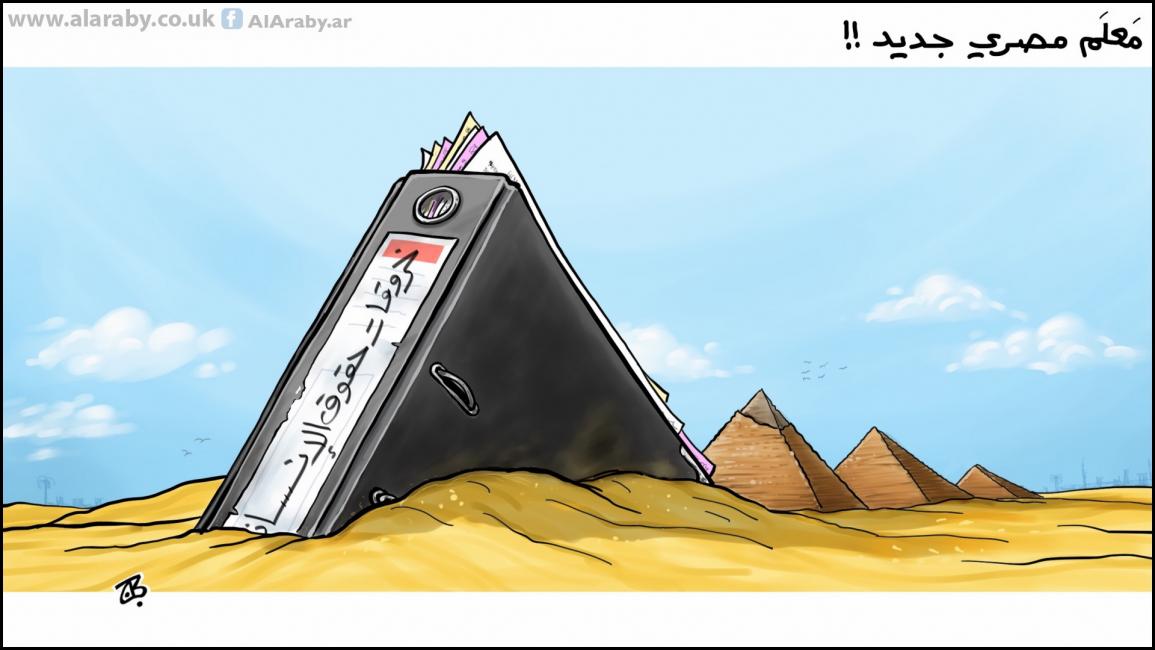

من جهة أخرى، يعاني الصحافيون من غياب وجود إطار قانوني ينظّم تداول المعلومات ويحمي الحق في الحصول على كل الوثائق والإحصاءات الرسمية، وغياب التزام مؤسّسات الدولة المختلفة بإتاحة تلك المعلومات، بالإضافة إلى وجود عشرات القوانين التي تتضمّن نصوصا تتناقض مع هذا الحقّ، منها على سبيل المثال قانونا العقوبات والمحافظة على الوثائق الرسمية، وقوانين الخدمة المدنية والعمل والتعبئة العامة التي تضع عشرات القيود على الموظفين بإذاعة بيانات أو معلومات رسمية بخصوص أي قضايا مثارة، بحجّة الأمن القومي وضرورة السرّية، كما أن مؤسّسات الدولة نفسها لا تتمتّع بشفافية في إعلان قراراتها، ولديها ميراث تاريخي في التهرّب من إعلان المعلومة للرأي العام. وهناك توجّه رسمي يشجّع تلك الأجهزة على تبنّي ثقافة الكتمان.

مخاوف من تقييد القانون تداول المعلومات في حال صدوره من دون الأخذ في الاعتبار رؤى المنظمات الحقوقية المستقلّة

ورغم مناقشة الحوار الوطني مبدأ الحق في تداول المعلومات، ووجود إجماع على ضرورة إنجازه باعتباره استحقاقاً دستورياً، حيث تؤكّد المادّة 68 من دستور 2014 أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حقّ تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية... ". إلا أن هذا الحديث لا يزال نظريا، خصوصا مع استمرار حجب مئات المواقع الإخبارية المستقلة، وإجهاض كل المحاولات السابقة لإصدار هذا القانون عقب ثورة 25 يناير، في ظل معلوماتٍ بعدم قناعة أطراف بالدولة بضرورة وجود قانونٍ يلزمها بإتاحة المعلومات والبيانات.

من ناحية أخرى، هناك مخاوف من تقييد القانون تداول المعلومات في حال صدوره من دون الأخذ في الاعتبار رؤى المنظمات الحقوقية المستقلّة ونقابة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني. وعلى المستوى العملي، لم يقدّم أيٌّ من النواب سؤالا أو استجوابا لأجهزة الدولة بشأن ما جرى مع إيمان البحر درويش أو محمود توفيق وغيرهما، كما لم يُحاسَب العاملون في تلك الأجهزة على جرائم سابقة، منها قتل المواطن عيسى الراوي في الأقصر منذ سنوات على يد الشرطة، وأشهرها تبرئة القضاء ضبّاطا اتّهموا بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، في ظل العبث بالتسجيلات الخاصة بتلك الأحداث.

في النهاية، يحتاج الأمر تعاملا مختلفا يعيد الاعتبار لمنظومة استقلال القضاء والتأكيد على نهج محاسبة أفراد الشرطة والجيش على أي تجاوزاتٍ وجرائم يرتكبونها ضد أيّ مواطن، حتى لا تستمرّ تلك الجرائم، وتصبح معها ثقافة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة حاكمة في العلاقة بالمواطنين، وإيمان مؤسّسات الدولة نفسها بحقوق الإنسان والحرّيات العامة وتداول المعلومات.