مِن أيّ بابٍ تعود القضيّةُ الفلسطينيّة؟

ما إن اندلعت الحرب في غزّة عقب "طوفان الأقصى"، حتى بدأ الكلام ينتشر، على ألسنة حكّامٍ ومسؤولين ومحلّلين وصحافيّين وباحثين...، بشكل رسميّ أو بصورة تحليليّة عامّة، إن ما جرى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول يصبّ، بصورة أولى نصرًا أوّل، في خانة إحياء القضيّة الفلسطينيّة بعد سبات دام عقوداً لأسباب عديدة، ارتبطت بمسار القضيّة نفسها منذ ولادتها. بيد أن انزلاق هذه الأحداث في مسلكٍ مفجعٍ، هَوَت به إلى ظُلمٍ غاشمٍ وظلامٍ قاتمٍ، سلّط بعضًا من الضوء (ولا يزال يسلّطه) على ما يدفع إلى النظر في القضيّة من باب المقاصد الحقيقيّة التي تستبطنها مختلف الخطابات، وقد أفصح عن جانب منها مؤخّرًا الرئيس الأميركيّ بايدن بالتلميح إلى أن حكومة نتنياهو لا تريد حلّ الدولتين (12/12/2023)، وعاكسه بذلك (16/1/2024) تصريح وزير الخارجيّة السعوديّ فيصل بن فرحان بالقول "إن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا تمّ حلّ القضيّة الفلسطينيّة". وهو الأمر الذي يبعث على التساؤل، بصورة استنباطيّة، عن الباب الذي عادت منه (وتعود كلّ مرّة) هذه القضيّة، ويحثّ على التفكّر، على نحو استدلاليّ، في بعض جوانبها، علّ التفكّر يستنبط ما يمكن أن يكون منطلقًا لحلٍّ، لا يقف عند الحدود التي يسكت فيها صوت الحديد والنار والقتل والدمار (حدود لا تنفكّ تنادي بها أطراف عديدة لا سيما الأمم المتّحدة)، بل تذهب في اتجاه إرساء معادلة تحول دون أن يتكرّر هذا القتل المتمادي.

لا يخفى على أحد أن هذه القضيّة التي مهّد لها المؤتمر الصهيوني الأوّل (1897)، انطلقت شرارتها في "إعلان بلفور"، غير أنها تحوّلت إلى أزمة حقيقيّة بعدما حوّلت المملكةُ المتّحدة (الانتداب البريطاني) هذه المشكلة إلى الأمم المتّحدة (1947)، التي اقترحت في قرارها 181 الصادر في العام نفسه، "إنهاء الانتداب البريطانيّ وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلّتين، واحدة عربيّة فلسطينيّة، وأخرى يهوديّة، مع تدويل القدس". وهو القرار الذي استغلّته إسرائيل لإعلان استقلالها من طرف واحد، وشنّت، إثره (1948)، حربًا احتلّت بها ما يقارب 77% من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس.

انبنت القضية أصلاً على النزاع وجرت على طول الأيام مجرى التصادم والتقاتل

أستحضر هذا الموجز من تاريخ الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، بوصفه عيّنةً، لأبيّن، بادئ ذي بدء، أن هذه القضيّة انبنت أصلًا على النزاع، وجرت على طول الأيام مجرى التصادم والتقاتل، إلى حدّ تَصدُقُ فيه الاستعارة التي أخذها الفيلسوف البريطاني توماس هوبس (1588-1679)، عن الأديب الرومانيّ اللاتينيّ بلوتوس بأن الإنسان ذئب يفترس الإنسان (homo homini lupus)، ولا يرتدع إلّا بوجود سلطة عليا مزوّدة بوسائل إكراهيّة ملائمة تفرض ذاتها على مختلف الفاعلين الاجتماعيّين المتعارضين والمتخاصمين والمتحاربين. بيد أن ضرورة اللجوء إلى سلطةٍ تنتظم في ظلّها العلاقات بين البشر، حثّت على التبصّر في الشكل الأمثل الذي ينبغي للسلطة أن تكون عليه. فاستبان أن الصيغة الفضلى تتمثّل بالدولة الحديثة، التي بدأت معالمها تتشكّل في مجرى التاريخ الحديث، على وقع تحوّلات جوهريّة راكمت المفاهيم في مختلف الأبعاد الجغرافيّة والسكّانيّة والسياسيّة والاقتصاديّة... فباتت الدولة الحديثة تُعرَف، في الحدّ الأدنى، بأنها تتكوّن من حيّز جغرافيّ بيّن الحدود، ومجموعة من السكّان ترتضي المعايشة، وسلطة سياسيّة حاكمة تستمدّ شرعيّتها بالديمقراطيّة، واقتصاد منظّم يتدبّر فيه الناس شؤونهم الحياتيّة، ولها سيادتها السياسيّة والقانونيّة، وتحظى باعتراف دوليّ، وتحترم مبادئ حسن الجوار...

تحتاج المطالبة المتكرّرة بحلّ الدولتين إلى التنقيب، بالدرجة الأولى، عن الرغبة في المعايشة، سواء داخل الحدود الواحدة أو في ما يُعرف بحسن الجوار في حالة الدولتين

يستحثّنا التمعّن في هذه المبادئ على التنبّه إلى بعض الأسباب الدفينة التي يغلب الظنّ أنها حالت (ولا تزال تحول) دون أن تنتهي القضيّةُ الفلسطينيّة إلى حلّ الدولتين. فالدعوات التي ما فتئت تطالب بحلّ الدولتين تُحجِم، في معظم الأحيان، عن الاندفاع، اللفظيّ خصوصًا، نحو الصفة التي يُفترض أن تتأمّن في الدولتين، لا سيّما تلك التي تنصّ على الاعتزام على احترام مبادئ حسن الجوار. ولا يندرج ما فضحه الرئيس الأميركي عما يُضمِرُه الكيانُ الصهيونيّ رفضَ حلّ الدولتين إلا في خانة اليقين أن إسرئيل، بوصفها كيانًا دينيًّا إيديولوجيًّا، تجحد بمختلف العناصر التي، كما أشير آنفًا، ينبغي أن تتألّف منها الدولة. وهو الرفض الذي يدفع، في المقابل، الطرفَ الآخر إلى الإجابة بالمثل. وربما لهذا السبب تحديدًا، أو لأسباب تبقى محتجبةً، لم تجد الدعوات إلى حلّ الدولتين مآلًا لها. بل تسود الريبة والخشية من أن القضيّة الفلسطينيّة لا تعود، كلّما عادت، المرّة تلو المرّة، من باب الحلّ، بل من باب التصفية.

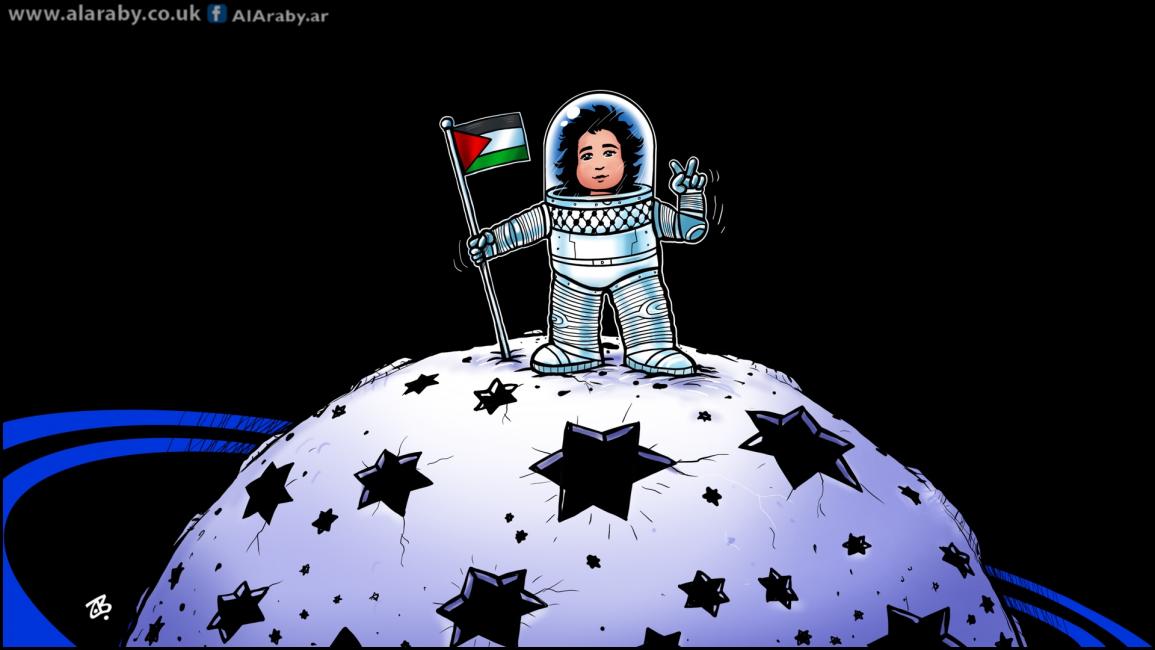

أما العودة من باب الحلّ، فتوجب الذهاب فورًا إلى تهادنٍ يوقف قتل الإنسان وتدمير مقوّمات العيش الكريم، وتستدعي الشروع في البحث بحثًا فطنًا عن سُبُلٍ يتجاوز فيها الحلُّ حدود التحارب الإفنائيّ، وتقتضي التبّصر تبصّرًا حصيفًا في مختلف الجوانب التي تحيط بهذه القضيّة، يتنبّه بصورة أولى إلى المُضمَر في تضاعيفها. ولا ضير بالتالي من التمعّن مليًّا في مختلف النماذج التي يقدّمها لنا تاريخ الاجتماع البشريّ عن المعايشة وأنواعها، فيسقي منها للاندفاع إلى ابتكار نموذجٍ ملائمٍ. ولا بدّ بالتالي من الرسوّ، بعد مسارٍ عسير، على صيغة يتعاهد فيها الناس على العيش بسلام. وفي هذا الصدد، قد تحتاج المطالبة المتكرّرة بحلّ الدولتين إلى التنقيب، بالدرجة الأولى، عن الرغبة في المعايشة، سواء داخل الحدود الواحدة أو في ما يُعرف بحسن الجوار في حالة الدولتين، لاستخراجها من بواطن النفوس، واستثمارها في سبيل الانعتاق من صراع الأديان المُهلِك، وصدام الإيديولوجيات المُفني، وحروب الهويّات القاتلة، وتضارب المصالح المدمِّر.