مرارة انقلاباتِ العرب المنسية .. السودان أخيراً

إنْ كانت ذاكرتُنا القصيرة، أفراداً وجماعات، رحمةً لنسيانِ الألم، والجنوحِ إلى التسامح والاستمرارِ بعيداً عن الغضب، فهي نقمة أحياناً لما تنطوي عليه من قطيعةٍ مع فهم الماضي.

النسيان، في جانبه السيّئ، عاملٌ ماكر يدفعنا إلى الندمِ على خسارتنا ماضياً كان سيئاً. وبفعل هذا العامل، نعيد أخطاءَنا ونجترّ ماضينا، خصوصاً حين لا نجالس أنفسَنا كأفرادٍ لنفكر في ما كنا عليه.

المجتمعات لا تجالس نفسها بالطبع، يفترض بنخبها فعلُ ذلك. النخب هي مَن تراجِع واقعَها فتنقده. لهذا كان جون لوك، وهو أحد فلاسفة العقد الاجتماعي الثلاثة الأهم، حريصاً على أنْ يتخلّص مجتمعُه من الاستبداد، عبر التأكيد المستمر للديمقراطية، غير أنه واجه معضلة أن الديمقراطية عَنتْ الفوضى، في وقتٍ من الأوقات، فبحث مفتشاً عن الحلول، ومخاطباً مجتمعَه الخائفَ من التشرذم "الفوضى ليست البديلَ الوحيد للاستبداد، فهناك الحكمُ الدستوري المقيَّد الذي يمنع الفوضى والاستبداد معاً".

قد نغفل، وطالما غفل من لا يرى سوى لحظتِه، عن أنّ الديمقراطياتِ الغربيةَ مرّتْ بتحولات حادّة، وكانت فوضى، في أكثر من بلد غربي، واقعاً مكرّراً. إنكلترا نفسُها، وهي مهد الديمقراطية الحديثة، مرّت بها حين تخلصتْ مِن الملكية المطلقة. وفرنسا، حيث ثورتها، كانت مقاصلُها نتيجةً مُرّة للخلاص من الاستبداد بنسخته اللويسية. الولايات المتحدة، بعد عقود مِن حرب تحريرها الواعيةِ بالحرية، وجدت نفسَها تخوض حرباً أهلية عنوانها تحريرُ العبيد. غير أن تلك البلدان التي صدمتها الحرب العالمية الثانية، اعتماداً على نخبٍ وقفتْ بوجه استعادة الاستبداد، واستناداً إلى تعددية تُحترم، نجحتْ في الجلوس إلى نفسها، والتفكيرِ في حجم ألمٍ قاسته طويلاً خلال قرون، وقرّرت أنْ لا تعود، وأنْ لا تسمح للفوضى الناتجة من الديمقراطية أنْ تصبح مبرّراً للانفراد بالسلطة. تجربة هتلر القادم من رحم فوضى الديمقراطية كانت شديدة التدمير، تعلم جوار ألمانيا الغربي مما حصل، فحال دونه. وكانت ذاكرة الجوار الشيوعي المثقوبة، حيث تاريخ من القمع، سبباً في عودة الاستبداد.

مسكونة بلدانُ المنطقة بذاكرة مدن قديمة، لكنها محاصرَةٌ بهزائم عظمى وإخفاقاتٍ كبرى لحقتْ زمنَها القديم

الذاكرة المثقوبة تدعمُ ذاكرةً أخرى انتقائيةً شديدة الخطورة. تلك ذاكرة شعوب البلدان الناطقة العربية، وإلى حد ما، عموم بلدان الشرق الأوسط. نخبُ تلك البلدان وشعوبها تنتقي الذاكرة، فتُعلي الأنا التاريخية المنتمية إلى حضارة المسلمين القديمة. بغداد والقاهرة ودمشق وأستانة والمدينة وخراسان عنوانٌ لذلك. مسكونة هي بلدانُ المنطقة بذاكرة مدن قديمة، لكنها محاصرَةٌ بهزائم عظمى وإخفاقاتٍ كبرى لحقتْ زمنَها القديم، فالهزائم، مهما نُسيتْ، تبقى في الخلف متلاعبةً في مساحةٍ ملؤها التناقض، تناقض التاريخ "العظيم" والحاضر المتخم بالنكسات.

ذاكرة الأنا العظيمة المختلطةُ بشعور الهزيمة العميق انعكستْ سلوكاً ونمطَ وعي تراكم بفعل الزمن. البشر النسّاؤون، أفراداً وجماعات، يعيشون على انتقاء تاريخهم، حين كانوا عظاماً بموازاة شعور المرارة الذي يفقدهم المنطقَ!

وينتشر المرض في الحاضر أيضاً. ذاكرة العظمة الانتقائية تتعمّق باستمرار. كان جمال عبد الناصر القائدَ، وجعفر نميري مميزاً، وبومدين بانياً، وبورقيبة لحظةً مثلى، وصدّام شرفَ الأمة... ليُبرَّر السعي نحوهم مجدّداً. هؤلاء الموتى لحظتُهم باتت ماضياً، سواء كانوا عظماء فعلاً أو مجردَ أشرارٍ بُرّرت قبائحُهم. ومهمة هي الإشارة إلى أنّ هذه المشكلة يمكن أنْ تُرصد في المجتمعات الغربية. ترامب الذي رفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً" هو ابنُ ذاكرة انتقائية. وعدمُ قدرة النخب المحافظةِ في بريطانيا على مغادرة البحثِ عن تشرشل جديد عقبةٌ كبيرة تعرقل مسعى المملكة المتحدة لإعادة تعريف نفسِها وإنتاجِ مشروعها الحاضر، إلا أنّ تلك الديمقراطيات تمتلك مؤسساتٍ تضمن الحيلولة دون انهيار الدولة لمصلحة الوهم، وتعدّديةً تقف سداً منيعاً أمام سرقة النُّظم مِن انفراد أحد أصحابِ القوةَ والنفوذ، وقوىً نخوبيةً ناقدةً لا تكلّ، وفي الوقت نفسه تخشى استلابَ الذاكرة الانتقائية.

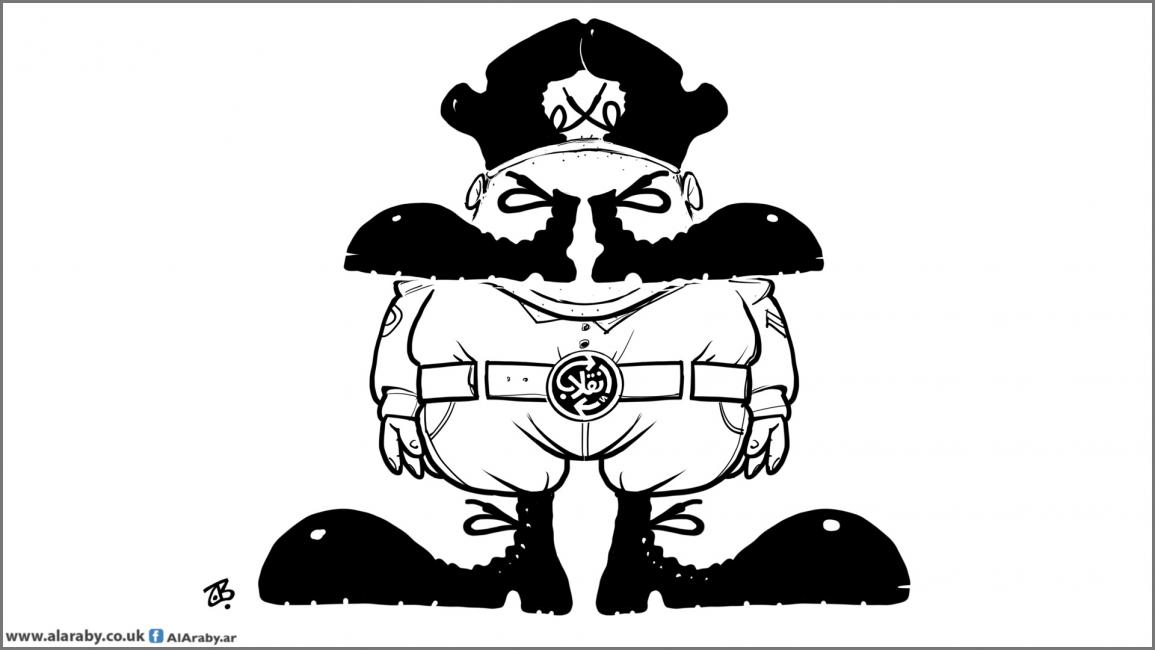

غابت هذه العوامل المانعة في مصر، عندما قفز العسكر مجدّداً إلى الحكم، متعكّزاً على عدم صلاحية الديمقراطية لإدارة البلاد، لكونها أوصلت خصوم التناقل السلمي، الإخوان المسلمين. اعتماداً على ذريعة عظمة الجيش وتبجيله وتقديسِه خضعت الدولة له، فالذريعة دائماً تعتمد على مغالطة أنّ الجيش هو حامي الدولة، وليست الديمقراطية. أما أخطاؤه، فهي هفواتٌ في التطبيق حصلت سابقاً ويمكن إصلاحها. والتعدّدية كانت ثنائية حادّة بين جماعات إسلامسياسية أسرعت إلى الحكم بشراهة جائع وجد حملاً مشوياً ومناهضيها الذين خلطوا بين الخوف من الإسلاميين ورفضِ الديمقراطية.

الملل السريع من الفوضى بعد الانتفاضة التونسية جعل الناسَ في غفلةٍ عمّا سيحل إذا خسروا حريتهم لمصلحة شخص

في تونس، ما زال هناك نوع من التعدّدية، يقاوم مسار سيطرةِ رجل واحد على السلطات كافّة. غير أنّ المللَ السريع من الفوضى بعد الانتفاضة التونسية جعل الناسَ في غفلةٍ عمّا سيحل إذا خسروا حريتهم لمصلحة شخص، وسيضطرون بعد حين إلى انتفاضةٍ أو ثورةٍ جديدة ضد قهر. هي الفوضى التي خشي منها جون لوك، غير أنه لم يستسلم ليقبلَ المستبدَ خياراً، سواء قيل إنه مستبدُّ "عادل" أم لم يُقل.

ويبقى السودان تجربةً فريدة، بانتفاضة شعبية ضد عمر البشير، حاول العسكر أن يكون شريكاً فيها، فتناصف السلطة مع المدنيين، قبل أنْ ينقلب عليهم، ثم عاد بضغط دولي، ثم خسر الرهان أمام ضغط شعبي. ليس واضحاً بعد مسار الانقلاب والوساطاتِ الإقليميةِ والدولية الباحثة عن صيغة، لكن الأكيد أنّ الحراك المدني قويٌ وليس انتقائياً. الخوف من العسكر كبير، بعد تجارب طويلة الزمن، دفع البلدُ ثمناً جماً بسببها.

بطبيعة الحال، يناصر "علمانيو" التحوّل ما جرى في مصر وتونس، لأنهم يرون ضرورة نهاية الإسلاميين مهما كانت الوسيلة لذلك، غير أنّ ما حصل في السودان مختلف أيديولوجياً، مدنيو السلطة "علمانيون" أو هكذا يقدّمون أنفسهم. على الرغم من ذلك، يتعكّز على الاستقرار أنصارُ العكسر. الديمقراطية مِن وجهة نظر هؤلاء غيرُ صالحةٍ للبلدان الناطقة العربية. وليس متوقعاً مِن المدافعين عن الاستقرار والأمن القومي وغيرِها من مبرّرات الاستبداد، أن يقرأوا البلدانَ الغربية بعين فاهمة، لأنهم انتقائيون، فالسودان في جانبه "المديني" والمدني يبدو مُصرِّاً على إنتاج صيغةِ حكم جديدة. حراك قواه ونخبه، باستثناء القوى متوقفة الزمن، حراكٌ صريحٌ في السعي إلى إنهاء حكم العسكر. وما يثير الخشية هو الصيغُ التوفيقية بين العسكر والمدني التي تؤهل حامل السلاح، وهو الجنرال أو المليشيا، لأنْ يكون دائماً الأقوى والأقدرَ على فرض الأمرِ الواقع. وهناك أمرٌ آخر مثيرٌ للخشية، أنّ المدن الكبرى "الجانب المديني" عمادَ المناهضين لاستمرار عسكرة الحكم الذي يستخدم الصراعات القبلية والمناطقية لاستعادة الماضي، معتمداً على ذاكرة مثقوبة، يبدو أن السودانيين لم يركنوا إليها بعد.

المركزيات أوجدت دولاً مشوهة، بل أسهمت في استمرار أسبابِ الفوضى الراهنة. والتحفزُ نحو تلك المركزيات يأتي مِن النسيان

السودان أحد ضحايا الإصرار على المركزية والنظام الرئاسي. هو إصرارٌ يمثل مظهراً مِن مظاهر تأثيرات الذاكرة الانتقائية. تونس هي الأخرى ضحية. يتحرّك بعض التونسيين في هذا الاتجاه، الفوضى البرلمانية تجربة جديدة، استعجل بعضُهم التخلصَ منها دون إعطائِها دورتَها الزمنية الكافية. في العراق، هناك ألم كبير مِن طبيعة النظام البرلماني، بفعل تشرذم وفساد مستشريَين ومحاصصة على أسس مذهبية وقومية. ألم دفع كثيرين إلى المطالبة بنظام رئاسي، لكنّ كثيرين من أولئك الكثيرين لا يفكرون في أنّ هذا النمط من النظام كان مطلباً للمليشيات الموالية إيرانَ ولرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وجلُّ من يطالب في المظاهرات بنظام رئاسي يرفض المالكي، لكنه لا يدرك أنّ مثل هذا النظام سيوصل أمثالَه إلى الحكم لتتمّ إعادةُ إخضاعِ البلدِ لدكتاتور، بحجّة تمركز القرار ومنع الفوضى. هذا يعني عجزاً عن إيجاد الحلول، عجزاً صريحاً عن التفكير، ومن يقف وراء هذا العجز نخب منتجة للمعرفة. والعجز تزيد منه ذاكرةٌ مثقوبة وانتقائية، لا تتذكّر ما فعلته الدكتاتورية في نصف قرن.

المركزيات أوجدت دولاً مشوهة، بل أسهمت في استمرار أسبابِ الفوضى الراهنة. والتحفزُ نحو تلك المركزيات يأتي مِن النسيان، نسيانِ كيف كان الحال بالضبط، كيف كان حجم الألم والقهر. تلك الذاكرة الانتقائية لا تدعمها عمليةُ التغيير، بل تقف على الطرف المقابل له مدعومةً من مركزياتٍ لا ترضى بمغادرة واقع الشعوب المقهورة. نخب الشعوب السياسية والمشتغلة بالمعرفة وأمثالُها هي الأخرى محكومةٌ بالنسيان ومنساقةٌ لانتقائية المركز. يحلو لبعضهم تسمية ذلك بالدولة العميقة، لكنها ليست دولةً بقدر ما هي نمطُ تفكيرٍ غيرِ صبور على ما سيدفعه لأجل المستقبل وغيرِ متذكّر لما دفعه بفعل الماضي. أو يُراد له أنْ يكون صبوراً على مركزية السلطان، سلطان الحكمِ أو الأسرةِ أو الدينِ.. ويُراد له، في الوقت نفسه، أنْ يتذكر فقط قوةَ المركزية، وليس ما فعلته وتواصل فعلَه.

وحري القول إن العوامل الداخلية ليست الوحيدة. هناك الدول الإقليمية الدافعةُ باتجاه عودة المركزيات، كي لا تتأسس نماذجُ مختلفة في المنطقة على النقيض من نماذج الرفاه المالي القائم على الاستبداد. وهناك العوامل الدولية أيضاً حيث التوازنات المرعبة. لكن العاملَ الداخلي هو العنصرُ الأكثرُ حسما، هو المدخلُ لكل أسرار التلاعب الخارجي.