ليس الوضع التونسي بذلك السواد

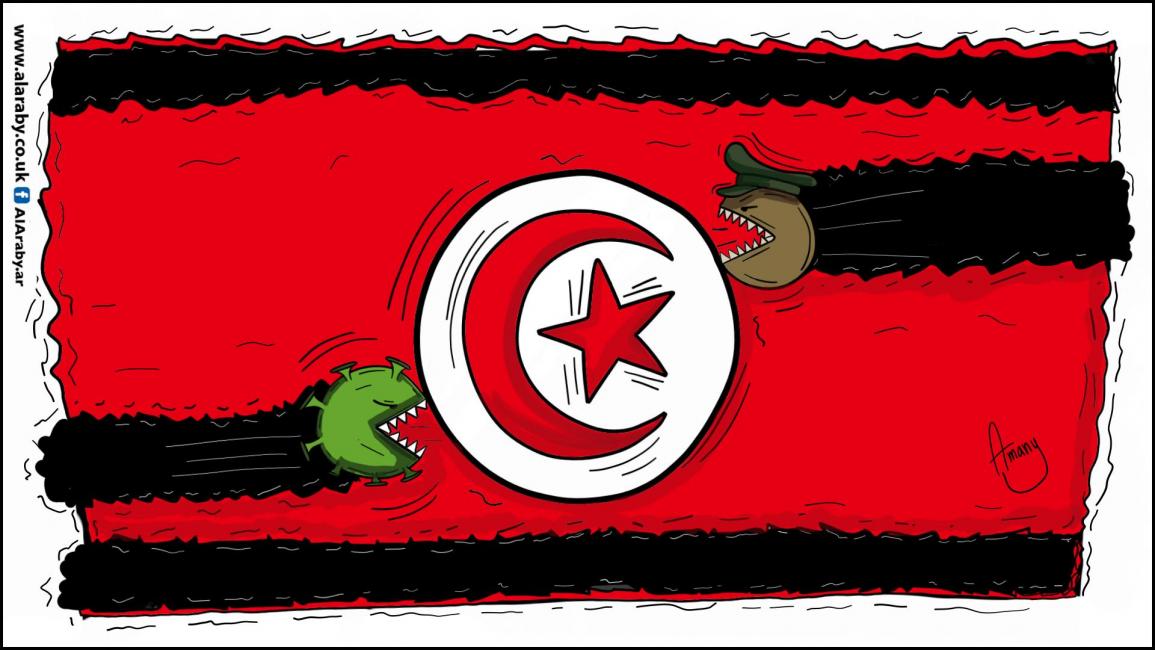

لا يدري المرء سر التفاؤل النسبي إزاء الأحداث التي ما فتئت تونس تشهدها منذ 25 الشهر الماضي (يوليو/ تموز) مع إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير استثنائية (أوامر رئاسية)، شملت تجميد مجلس النواب ثلاثين يوماً قابلة للتمديد واستدعاء بعض النواب "المجمّدين" للتحقيق على خلفية قضايا قديمة، وإقالة نحو 30 من كبار المسؤولين، منهم مدير المخابرات ورئيس الحكومة والسفير في واشنطن ووالي صفاقس (ثاني أكبر مدن البلاد)، ودعوة 460 من رجال الأعمال وغيرهم إلى صلح جزائي جزاء مخالفات وتجاوزات جسيمة على المال العام وفق تقارير رسمية. هذه أهم الإجراءات، حتى صبيحة الخميس 5 أغسطس/ آب الجاري، وهي تدابير وأوامر أثارت حفيظة النخب، ووضعت هؤلاء في موقع المناوأة لها والتحذير منها، ومما قد يتبعها من إجراءاتٍ تُكمل مساراً انقلابياً، يضع السلطات جميعها بإمرة رئيس البلاد. وفي "وقفة تأمل مع الذات"، يتراءى أن سرّ التفاؤل يكمن في عدة أمور، أغلبها ظاهر للعيان والقليل منها مستتر.

الأمر الأول أن الهبّة الجماهيرية المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد تمحورت حول تأييد إجراءات مكافحة الفساد، وإدانة عجز النخب الحزبية عن إدارة نظام ديمقراطي متسق ومثمر، وتأييد كسر الحلقة المفرغة. ومن حق الناس أن تكون لهم كلمة في ما يجرى، وتقدير موقف خاص بهم أسوةً بالنخب والمتنفذين مالياً ونيابياً وإعلامياً. وقد لوحظ أن الأحزاب النافذة سرعان ما بدّلت نبرتها الناقمة والناقدة على الإجراءات، وباتت تنحو نحو التواضع والاعتراف بالأخطاء وأوجه القصور. وما كان لحملة النقد الذاتي هذه أن تتم لولا تأييد شعبي واسع للقرارات الرئاسية، والإدراك المتنامي أن أداء الأحزاب من "النهضة" إلى الحزب الدستوري الحر، مروراً بـ "قلب تونس" وائتلاف الكرامة وحركة الشعب وغيرها، قد أسهم في انفجار الأزمة على النحو الذي انفجرت فيه، وطاولت شظايا الانفجار المنظومة جميعها (على غرار "كلّن يعني كلّن" في لبنان).

الهبّة الجماهيرية المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد تمحورت حول تأييد إجراءات مكافحة الفساد، وإدانة عجز النخب الحزبية عن إدارة نظام ديمقراطي متسق ومثمر

لقد اغتنم الرئيس سعيّد قيام موجة احتجاجات ساخطة، وعلى جانبٍ من العنف، وما صاحبها من أجواء سياسية، كي يخرج بقراراته، وبما يوحي أن الإجراءات جاءت استجابة للهبّة الشعبية وترجمة لمخرجاتها، وهو ما ينسجم مع خطاب الرئيس بعروةٍ وثقى تربطه بـ"الشعب"، وبما يتفق مع رؤيته لتوجّهاتٍ تصعد من الأسفل، ويجرى تبنّيها في المواقع العُلوية. ومؤدّى ما تقدّم أن مكافحة الفساد وتطهير الإدارة من المنتفعين والمرتكبين وعدم الارتهان إلى نظام نيابي غير منتج هي من عناوين المرحلة المقبلة، إضافة إلى عناوين أخرى.

الأمر الثاني الذي يثير تفاؤلاً نسبياً أن ثمّة تمسّكاً عاماً بالمسار الديمقراطي، وما يشبه الإجماع على رفض الديكتاتورية، ورفض العودة إلى الوراء تحت مسميات وشعارات برّاقة. وقد التقى على ذلك الفاعلون السياسيون والاجتماعيون والأكاديميون. وهذه مسألةٌ سياسيةٌ ودستوريةٌ في غاية الأهمية، تقطع الطريق على أية ثورة مضادّة، مهما كان مصدرها وذرائعها ولبوسها. وهي غاية أية خريطة طريقٍ منتظرةٍ للمرحلة الراهنة، ولمستقبل النظام السياسي في هذا البلد الفتي. وتشكّل بطبيعة الحال قيداً على من يحاول استغلال الظروف الحالية من أجل النكوص إلى الوراء، ولحرمان شعب تونس من ثمرات ثورته الطليعية عام 2011 التي افتتحت عهداً جديداً في الحياة السياسية العربية، وأعادت الاعتبار لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

الأمر الثالث الذي يشيع موجة من التفاؤل أو الاطمئنان الحذر هو تفادي التيارات السياسية والاجتماعية اللجوء إلى العنف، وتركيزها على السلم الاجتماعي، وإبداء حرصها الشديد على مرافق الدولة ومؤسساتها، وهذه في النهاية ملك للجميع. وفي ذلك بعض من النقد الضمني لمظاهر العنف التي شابت موجة الاحتجاجات الشعبية خلال الأسبوعين السابقين على القرارات الرئاسية. وقد طاول النقد أيضاً أسلوب التوقيفات، وما اتسم به أحياناً من ترويع للعائلات والبيوت الآمنة، وكذلك عدم تحديد أماكن التوقيف والجهة المولجة بهذه الإجراءات، علاوة على افتقاد مذكراتٍ قضائيةٍ لتنفيذ تلك الإجراءات، فالمطلوب، في النهاية، إنفاذ العدالة في أجواء طبيعية آمنة، وحفظ حقوق من طاولتهم هذه الإجراءات وكرامتهم.

تتفادي التيارات السياسية والاجتماعية اللجوء إلى العنف، وتركز على السلم الاجتماعي

وهكذا، تتضافر المؤشرات السلبية والإيجابية، وتضع الغالبية الاجتماعية في حال مزيج من الاستبشار، ومن البلبلة واللايقين والحذر الشديد مما هو آتٍ، غير أن المرء يرغب هنا في البناء على المؤشّرات الإيجابية التي تم التطرّق إليها، وذلك من أجل بلورة رؤية واقعية للمسار المستقبلي، وبما يتعدّى احتقانات المرحلة الحالية، والمأمول أن تكون هذه آنيةً ومؤقتة. ولنا أن نلاحظ، في هذا السياق، أن الرئيس سعيد يشدّد دوماً على التزامه بالمسار الديمقراطي والحريات والحقوق الفردية والاجتماعية، وينفي عن شخصه أية نزعة ديكتاتورية أو انقلابية. ومع أن الديكتاتوريين ينكرون عادة هذه الصفة عن أنفسهم، ويرون في ذواتهم زعماء وطنيين يستجيبون لتطلعات الشعب، إلا أن المرء يحسب، على الرغم من ذلك، أن الرجل يؤمن حقاً بالمسار الديمقراطي، ولكن بعد "تصحيح" هذا المسار دستورياً، بتعديل الدستور وطرح الأمر على استفتاء شعبي. ومحور التعديل هو الانتقال إلى نظام رئاسي، كما فعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أربع سنوات. ويستدلّ على ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة المفصلية، في ما يواظب عليه الرئيس من تذكيرٍ بصلاحياته، وعلى نحو يشي بأن النظام البرلماني يسلبه هذه الصلاحيات. وللقوى السياسية والاجتماعية، ومنها على الخصوص الاتحاد التونسي للشغل والمنظمات الحقوقية الرئيسية والشخصيات القانونية، أن تحدّد ضمانات للمستقبل، بحيث لا يودي أي خيار مستقبلي بركائز المسار الديمقراطي، ومن هذه الضمانات إنشاء محكمة دستورية في أجواء بعيدة عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية، والاهتداء بأفضل التجارب الديمقراطية في عالمنا، انسجاماً مع مكانة تونس الدولية، ولضمان حق الشعب في إرساء نظام ديمقراطي لا يفتئت على أحد أو مجموعة، ولا يماري أو يقصي أحداً أو جماعة، ولضمان إغلاق الطريق أمام أي فرد أو أي طرف لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وعلى سبيل المثال، وإذا ما تم الذهاب إلى خيار استفتاء على نظام رئاسي، فإن لهذا النظام أكثر من صيغة، فليس النظام الرئاسي الفرنسي، ولا الأميركي، على شاكلة النظام الروسي الرئاسي مثلاً أو غيره من أنظمة ديكتاتورية مُقنّعة أو سافرة.

وعدا ذلك، خسر مجلس النواب الكثير من التزكية الشعبية، وقد تفرض الظروف قريباً إدخاله في عطلة نيابية، يليها حلّه، والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل قانون انتخابي متفق عليه، وتعقبها حُكماً انتخابات رئاسية من أجل نقلة متوازنة للبلاد إلى مرحلة جديدة، وبالإفادة من دروس العامين الأخيرين، وبخاصة الأسابيع الأخيرة.