كيف كنا عائشين قبل هذا الانهيار العظيم؟

انقلبت حياتنا رأساً على عقب. بتنا في عين إعصارٍ خرّب علينا حياة الأمس. كلٌّ منا ذهب بعيداً، يقوده سياقه و"إمكاناته". وفي لحظات هدنةٍ مع الرياح العاتية، يصيبنا التذكّر. وأحياناً حنينٌ بلا هوية. ومع الإثنين، عودة إلى ما كنا عليه قبل انهيارنا. فتمتلئ عيوننا بصور البارحة. ومعها سؤال يلحّ: حقاً .. كيف كنا عائشين وقتها؟ كيف كنا نفكّر؟ نتصرّف، نقرّر؟

حسناً، نستعيد بعفوية تلك المَلَكة العتيدة التي اشتهرنا بها، وباتت ماركةً وطنية. نلفظها بإجلال، نقول "إنه التكيّف .. إنه الفينيق". نغني له، نتغزّل به، نؤلف له الأشعار. نلصق به كل ما يستحق بنظرنا من أفعال التمجيد. ثم نتوقف عند هذا الحدّ. بعد الأهازيج، نجمد مكاننا عند السؤال: ولكن كيف كان هذا التكيّف؟ كيف؟ هل يمكن لنا وصفه من دون العنتريات الجارية؟ هل يمكن أن ندقّق قليلاً بتفاصيله؟

على الرغم من ثرثراتنا السياسية، وكلامنا الكبير، الراديكالي دائماً .. كان مغزى الدور المفضّل لدينا، أي "التكيّف" يتناقض جذرياً مع ضخامة المعاني التي تواظب هذه الثرثرات على بثّها. بما يرفع سوراً عالياً بيننا وبين تلك المعاني. "تكيُّفنا" هذا قام على تجاهل النظام الذي يحكمنا. على تجنّبه، على تفاديه. على نسيانه بالسهر وجمال الطبيعة، على السخرية من أركانه. على التكاذب بالطبع. والاستخفاف والإهمال والإغفال. أفرادٌ منثورون هنا وهناك، ولكن أيضا أبناء رهط، أو طائفة، أو جماعة؛ فردانية و"جماعياتية". لكلّ منها لسانٌ يعلي الإنسان إلى مشارف السماء .. وقضايا مصيرية ووجودية مقدسة.

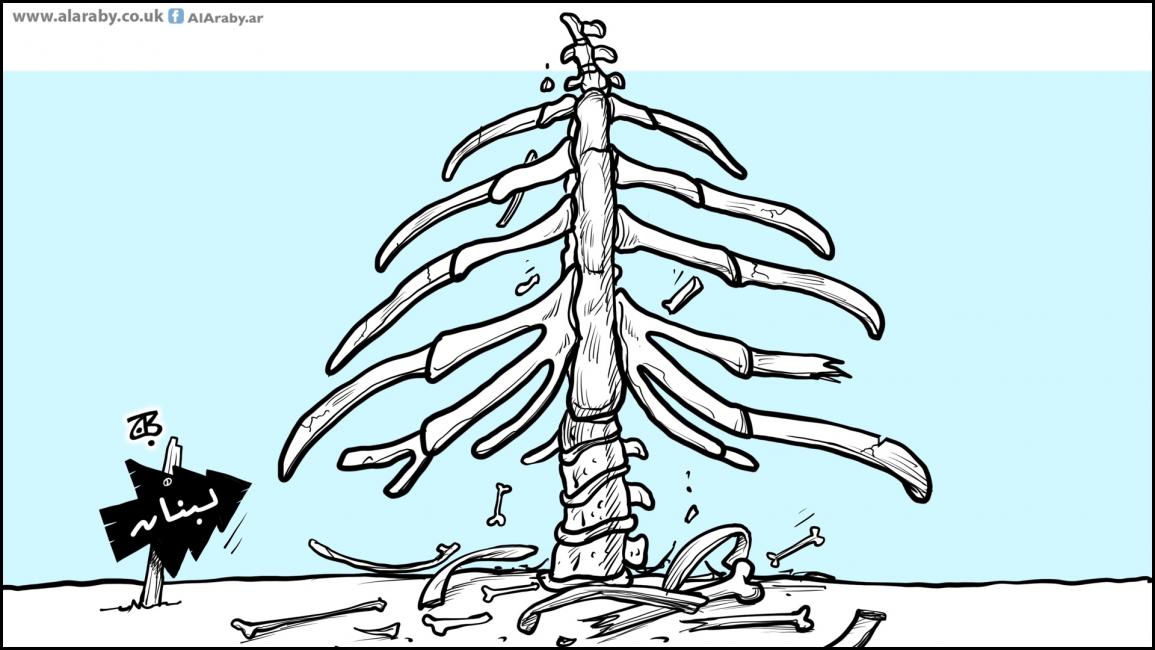

الثورة كانت بركاناً لاهباً، تمتد حُمَمه نحو تلك الزوايا الضيقة، تحيي عظامها، وتقذفها إلى ساحتها المشتركة.

الفاهمون من بين مواطني جمهوريةٍ كهذه كانوا الأكثر تجاهلاً واستهزاء ببنية النظام، الفاشل دائماً. كانت لهم حرية كبيرة في إنشاء "كياناتٍ" بديلةٍ موازية، تعبّر هي أيضا عن "نوع من أنواع التكيّف اللبناني العبقري". وعندما أقول كياناتٍ، لا أقصد شيئاً عملاقاً، بل ربما العكس تماماً في حالتنا. هي عوالم صغيرة ومتوسطة. ثقافية، "إنمائية"، مطلبية .. رسمية وغير رسمية. مرئية وغير مرئية. "ميني" عوالم، تدور حول فكرة قديمة، أو جديدة. تدور حول خدماتٍ متبادلة، ليست بالضرورة بضخامة الخدمات "الرسمية" أو صفاقتها، من تزفيت شارع إلى مائة دولار على الصوت .. لكنها تشبهها. بزبائنيتها، بولاءاتها الصغيرة، بنوع النفاق المطلوب منها، الكبير والصغير، الفظّ منه واللطيف. بمحليّتها الشديدة، بدوَرَانها وسط حلقاتٍ ضيقة، تسعى دائماً إلى توسيعها من دون أن يبدو عليها ذلك. بقضايا وزعامات و"وجوه" عتُقت، وأخرى استجدّت. بنوعٍ من الفساد الثقافي، الاجتماعي، الذي يحتاج إلى ميكروسكوب لتشاهده. ونرجسياتٍ على مدّ عينَك والنَظَر. نرجسياتٍ بعدد تلك "الكيانات"، وربما أكثر منها.

والخلاصة أننا، قبل الانهيار لم نبنِ "عالماً" مشتركاً بيننا. لم نبن "مجالاً" مشتركا بيننا. أو مجالا ذا مناعة، ذا حصانة، من قيم النظام الذي يحكمنا وأساليبه. تمكّنا من العيش الهانئ، على الرغم من ألوان الاهتزازات. تمكّنا من الحرية في "التعبير"، لا في التغيير، فتصوّرنا أنفسنا أحراراً. وسط ذلك، تكيّفنا، فأنشأنا عوالم الصغر هذه، فكانت حدود داخل الحدود لأراضٍ مغلقة على نفسها، على خطابها، على جيرانها. ثورة 17 تشرين الماضية كانت المعجزة التي فجرّت تلك العوالم الصغيرة، ورمتها كلها في بحر تظاهراتها. المعجزة كانت مبهرة، صاعقة وضربت قلوبنا بعصا من نور. الثورة حقّقت "العالم المشترك". جمعت ما لم يُجْمَع ربما في تاريخ لبنان كله: ليس الطوائف وحسب. إنما تلك "الكيانات" المشرذمة على امتداد الأراضي اللبنانية. وفكرتها بسيطة: إننا لسنا أتباعا أو أنصارا، أو زُمَرا. إنما مواطنون .. الثورة كانت بركاناً لاهباً، تمتد حُمَمه نحو تلك الزوايا الضيقة، تحيي عظامها، وتقذفها إلى ساحتها المشتركة.

بعد فشل الثورة، ووقوع الكارثة، وكورونا. ماذا يبقى عن "العالم المشترك" الذي لم نبْنه أصلاً

لكن هذه الساحة فيها نقطة ضعف ربما قاتلة. إنها لا تملك جذوراً. بل بالعكس. الذين استجابوا لندائها هم أنفسهم "تكيّفوا" مع النظام، وإنْ عارضوه بثرْثراتهم. "وحدة الساحة" هذه ليست "عضوية". أي إنها لا تملك في الأرض التي يفترض أن تخصبها، بذوراً نمت في بواطنها، أو ظهرت عليها أجنّة الزهور.

فكانت النرجسية: تلك الصفة الجامعة لـ"المتكيفين"، الموزَّعة، ربما بغير قسطاط، بين الرتب التي تتشكّل منها غالبية "الكيانات". ما من كاتبٍ أو معلقٍ أو مراقبٍ إلا وأكد على واحدة من عيوب الثورة: نرجسية قادتها، وعجزهم عن توحيد كلمتهم أو خططهم، بسبب إيمان كل واحد منهم إنه يمتلك مزامير داود. أي بموازاة صراع الذين فوق، ثمّة صراع آخر، يقع تحت. يشبهه ببنيته الداخلية، لأنه تكوَّن في رحمه، وأحيانا على مثاله.

قبل الانهيار لم نبنِ "عالماً" مشتركاً بيننا. لم نبن "مجالاً" مشتركا بيننا. أو مجالاً ذا مناعة

ولكن الآن، بعد فشل الثورة، ووقوع الكارثة، وكورونا. ماذا يبقى عن "العالم المشترك" الذي لم نبْنه أصلاً. إنما هُيئ لبعضنا إنه يبنيه. صحراء علائقية، يغذّيها الوباء. والحلم، مجرد حلم، بأن بلى ثمّة "عالم مشترك" ممكن. بعيد، بطيء، غير واضح المعالم. لكنه آتٍ، إذا أردنا له أن يأتي.

لن نعود كما كنا قبل الكارثة. لأننا لم نعد نستطيع "التكيف". لم نعد نستطيع أن نضحك على أنفسنا، وننسى الوحش الذي يلتهم علاقاتنا بذواتنا وبغيرنا. ولا أن نبقى ننظر إلى الموضوع من زاويته الميتة. أي الزاوية التي لا تبني نظراً، والتي تعرّض صاحبها لخطر النسيان.

حقاً الآن. لن يقوم الجديد في القريب العاجل. ومرحلة احتضار القديم قد تطول. كل ما في وسعنا فعله الآن هو أن نتذّكر: كيف كنا عائشين قبل هذا الانهيار العظيم؟ مجرّد تذكر. كي لا تتكلّس أذهاننا، فنشْطح بعيداً في تصوير براءة الماضي، وصفاء قلبه.