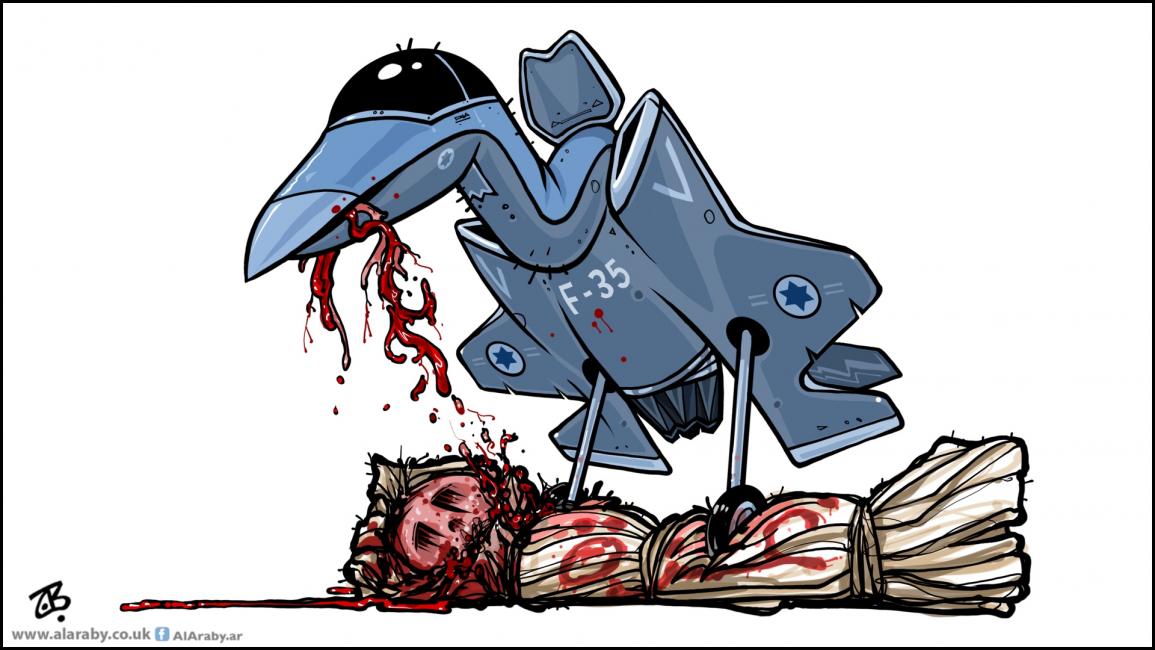

كل هذا القتل والدمار والحقد على غزّة

أمطرت إسرائيل قطاع غزّة بأكثر من خمسين ألف طن من القذائف والقنابل، حتى تاريخ انتهاء الهدنة واستئناف حرب الإبادة والتدمير مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ما يعني أن نصيب الفلسطيني الغزّي يصل إلى نحو عشرين كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار، والتي تشمل قنابل الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضّب والديناميت والـ تي. إن .تي، في حين أن حصّة الفرد من مواد الإغاثة من ماء تنظيف وطعام وأغطية وأكفان الموتى ومستلزمات طبية لم تزد عن أصابع اليد الواحدة من الكيلوغرامات، ربما زادت قليلا في أيام الهدنة.

ولا تقتصر حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي على البشر، بل هي تستهدف، وبشكل مقصود ومخطّط، كل مقومات الحياة المدنية، والمعالم الحضارية والثقافية للمدينة من مستشفيات ومقرّات حكومية وأسواق ومخابز وجامعات ومدارس ودور عبادة وبلديات، وخزّانات توزيع المياه، وخلايا الطاقة الشمسية، ومحطّات معالجة مياه الصرف. وقد شمل القصف، مثلا، مركز رشاد الشوا الثقافي، أكبر صرح ثقافي في فلسطين، الذي تأسّس قبل قيام السلطة بسنوات، بمبادرات أهلية، وكان حاضنة لكل النشاطات الثقافية والفنية في القطاع.

تدلّ شدّة القصف والتدمير على أن إسرائيل تريد القضاء على كل مظاهر الحياة الطبيعية لكي تستفرد بالمقاومة، وربما تستخدم حينئذ أسلحة محرّمة دوليا، مثل غاز الأعصاب، لقتل من هم داخل الأنفاق، أو القنابل الاهتزازية التي تفعل فعل الهزّات الأرضية، فتهدم الأنفاق على من فيها من مقاتلين وأسرى، أو ما تسمّى القنابل الإسفنجية، وهي بحسب الخبراء تسد الفتحات والمنافذ فيموت المتحصّنون بالأنفاق اختناقا. وصولا إلى فكرة ضخّ مياه البحر في الأنفاق لإغراقها.

تتطلّب معرفة الأهداف الحقيقية لهذه الحرب النظر إلى ما تفعله الطائرات والدبّابات، وعدم الاكتفاء برصد التصريحات المنمّقة للمسؤولين

ولكن لماذا كل هذه الوحشية والقسوة التي لا نظير لها في الحروب الحديثة؟ في ظاهر الأمر، وضعت إسرائيل ثلاثة أهداف، تتناقض مع بعضها ومع سياق العمليات الحربية: القضاء على حركة حماس، وإزالة التهديد الذي تمثله غزّة، واستعادة الأسرى. وقد دحض فكرة القضاء على "حماس" جنرالات إسرائيليون كبار، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، وهو أحد ألمع ضباط الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه، قال إن "حماس" فكرة تسكن في عقول الناس ووجدانها ولا يمكن القضاء عليها. أما بشأن الأسرى فكل قذيفة تطلق على القطاع تقلّص احتمالات العثور عليهم أحياء.

لكل ما سلف، تتطلّب معرفة الأهداف الحقيقية لهذه الحرب النظر إلى ما تفعله الطائرات والدبّابات، وعدم الاكتفاء برصد التصريحات المنمّقة للمسؤولين. وهنا تبرز أهداف مرحلية وتكتيكية وأخرى استراتيجية لهذه الحرب، من قبيل ترميم قوة الردع تجاه الفلسطينيين أولا، ثم تجاه كل من يفكر بالتعرّض لإسرائيل، إلى استعادة هيبة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. كما تطلّ مخطّطات وأطماع برأسها وسط النقاشات الجارية يوميا في استوديوهات التحليل، أو عبر تصريحات وتلميحات عدة قادة سياسيين وعسكريين، مثل تهجير جميع سكان قطاع غزّة إلى خارج فلسطين، أو اقتطاع جزء من مساحة القطاع وتهجير سكان الشمال والجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي، إلى السيطرة على حقول الغاز البحرية قبالة سواحل غزّة، وصولا إلى إعادة التفكير بقناة بن غوريون، وهي مشروع قناة بديلة لقناة السويس، تربط بين خليج العقبة والبحر المتوسط، وكانت هذه الفكرة ترى في قطاع غزّة عائقا سياسيا وأمنيا وبشريا يجدُر التخلص منه، لأنه يزيد كلفة إنشاء القناة وقد يهدّدها لاحقا.

لا يبرّر كل ما سبق كميات الحقد التي تنهال على غزّة صباح مساء، فهل ثمّة ما يتجاوز نزعات الانتقام، ردّا على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر؟ يبدو أن ثمّة عوامل تاريخية وثقافية ونفسية متراكمة دفعت الإسرائيليين إلى إضمار كل هذه الكراهية لغزّة المدينة والناس إلى الدرجة التي تمنّى فيها رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين أن يصحو يوما ليجد أن البحر قد ابتلع غزّة.

على الرغم من بؤس الحياة فيها، ظلّت غزّة منارة للوعي الوطني، والساحة التي حافظ فيها الفلسطينيون على هويتهم الوطنية

تشكّل قطاع غزّة بشكله الحالي محصّلة لعمليات التطهير العرقي التي دفعت مئات آلاف الفلسطينيين من مدن يافا واللد والرملة والمجدل/ عسقلان وأسدود وبئر السبع والقرى والتجمّعات البدوية المحيطة إلى الهجرة جنوبا، نتيجة المذابح وعمليات القصف والترويع وإحراق القرى التي مارستها العصابات الصهيونية خلال نكبة العام 1948 وحتى نهاية العام 1949، وهكذا تضاعف عدد سكان القطاع ثلاث مرّات، وبات نحو 17% من الفلسطينيين يقيمون في هذا الجيب الصغير الذي تبلغ مساحته نحو 365 كيلومترا مربعا تشكّل 1.3% فقط من مساحة فلسطين. وكان من الطبيعي أن يشكّل القطاع، وسط ظروف البؤس والإفقار والحرمان المترافقة مع تنامي الوعي الوطني، نموذجا حيا ومصغّرا من نتائج النكبة الكبرى التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من بؤس الحياة فيها، ظلّت غزّة منارة للوعي الوطني، والساحة التي حافظ فيها الفلسطينيون على هويتهم الوطنية، وازدهر فيها الأدب والشعر والصحافة، كما تعزّزت فيها التعدّدية السياسية وسط تسامح نسبي من السلطات المصرية في عهد الزعيم جمال عبد الناصر الذي عرف كثيرا من رجالات غزّة وقياداتها بشكل شخصي خلال معارك العام 1948 وحصاره في الفالوجة، وجولات القتال التي قادها في القرى الواقعة بين الخليل وغزّة. ومن حوادث لافتة أن الثائر الأممي الأشهر، أرنستو تشي غيفارا، زار غزّة في يونيو/ حزيران 1959، واجتمع إلى حشد من ممثلي الناس فيها، واستمع إلى شرح مفصّل عن القضية الفلسطينية ومعاناة اللاجئين.

كان لغزّة حضورها البارز عبر الحقب المختلفة، فهي عقدة المواصلات الرئيسية التي تربط مصر ببلاد الشام بالجزيرة العربية، وليس غريبا أن تُنسب المدينة إلى هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد، حيث كانت من محطات تجارته المهمة، ولعلها المقصد الصيفي في رحلات السيد هاشم (كما يسمّيه الغزّيون تبجيلا له) المعروفة بـ"رحلة الشتاء والصيف" ، وللسيد هاشم مسجد جميل وصغير في الحي المعروف باسمه على حدود منطقتي الشجاعيّة والتفاح، ولا نعرف إن كان الجامع أصابه أي مكروه خلال هستيريا القتل والتدمير أخيرا، والتي هدمت عشرات المساجد، ولم توفّر كنيسة القديس بورفيريوس القادم من سالونيك في القرن الرابع الميلادي، والذي جاب بلاد الإغريق وآسيا الصغرى، إلى أن طاب له المقام في غزّة، حيث مات ودفن في كنيستها التي تعدّ رابع أقدم كنيسة مأهولة في تاريخ المسيحية.

كانت غزّة على امتداد تاريخها الحديث مصدر إزعاج وتحدٍّ للمشروع الصهيوني، بدءا من العام الأول للنكبة

كانت غزّة على امتداد تاريخها الحديث مصدر إزعاج وتحدٍّ للمشروع الصهيوني، بدءا من العام الأول للنكبة، حيث تشكّلت "حكومة عموم فلسطين"، فحافظت، إلى حدّ ما، على الهوية الوطنية الفلسطينية التي واجهت محاولات الطمس والشطب. ثم بتشكيل مجموعات العمل الفدائي الأولى في الخمسينات، وكانت بقيادة وتوجيه ضابط الاستخبارات المصري مصطفى حافظ.

تعزّز دور غزة بتشكيل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بمبادرة عدد من المؤسّسين، ومنهم ياسر عرفات وصلاح خلف وخليل الوزير الذين يتحدرون من مشارب إخوانية وقومية ويسارية، مع ملاحظة أن الأنوية الأولى للحركة بدأت تتشكل في الخمسينات قبل الإعلان الرسمي عن انطلاق الحركة لدى تنفيذ عملية عيلبون في الأول من يناير/ كانون الثاني 1965. وظل هذا التمايز قائما حتى بعد وقوع قطاع غزّة مع الضفة الغربية بما فيها القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي. وظلت المقاومة المسلحة نشطة وفعالة في القطاع حتى وقتٍ متأخّر من العام 1971 بعد خروج المقاومة من الأردن. كما حافظت غزّة على مكانتها الطليعية في صفوف الحركة الوطنية على امتداد الانتفاضتين الكُبريين في 1987 و2000، حيث تشكّلت حركة حماس في غزّة مع بداية انتفاضة الحجارة (ديسمبر/ كانون الأول 1987) وصولا إلى النهوض اللافت للمقاومة المسلحة الذي مكّن هذا القطاع الضيق المحتل والمحاصر والمخنوق من توجيه أكبر لطمة لإسرائيل في تاريخها، وهي الضربة التي هشّمت مجموعة من الهالات والأساطير التي تحيط بالجيش الإسرائيلي وقدراته وتفوقه الحاسم على أعدائه، ما سيكون بالتأكيد محلّ دراسات أكاديمية وعسكرية متخصّصة فترة طويلة.

وصف بنيامين نتنياهو غزّة بأنها "مدينة الشر"، متوعّدا في رده الأول على "طوفان الأقصى" بتحويل هذه المدينة العريقة في التاريخ الإنساني إلى رُكام وخرائب، ولعلّ صفة الشر الراسخة في الوعي الجمعي الصهيوني سبقت عملية 7 كتوبر بوقت طويل، إذا تشاجر إسرائيلي مع واحد من أبناء جلدته يقول له ما معناه "إذهب إلى الجحيم أو إلى الشيطان". ومن حظّ غزّة أن اسمها بالعبرية "عزة/ عزا"، هو المقطع الأول من لفظ الشيطان (عزازيل). ولذلك يختصر الإسرائيلي صياحه بالقول "إذهب إلى عزة" فيحمل المعنى كل دلالات الشر مجتمعة: غزّة التي يذكرونها كمعقل للمقاومة واحتمالات الوقوع في الأسر، أو "ديستوبيا" تجتمع فيها كل معالم الرعب والخراب والفقر والموت، وأرض الجحيم، ومركز حياة الشيطان. حتى في قصص العهد القديم والأساطير المرافقة للتوراة، حيث تمكّن "الفلستينيون" من الإيقاع بالبطل اليهودي الأسطوري شمشون الذي وردت قصصه ومعجزاته الخارقة في سفر القضاة، وقد أسره الفلستينيون هؤلاء، وأبطلوا قوته من خلال اكتشاف سرّه وجزّ شعره، وهو صاحب المقولة الشهيرة في التاريخ لتفسير السلوك الانتحاري حين هدم المعبد على نفسه وعلى من فيه من أعدائه الفلستينيين وقال قولته الشهيرة "عليّ وعلى أعدائي".