الشك واللاحسم وتشاؤم التونسيين

ودّع التونسيون سنة 2021 بصفتها جدباء، اتسمت بانقسامٍ إلى نصفين، نصف أول ارتفع منه منسوب العنف السياسي وعجز منظومة الحكم في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تأبيد صراعٍ معلنٍ ومتصاعد بين الحكومة في مقرّها في القصبة ورئاسة الجمهورية في قرطاج، وقد تعاظم الصراع، وبدا واضحاً بداية من شهر يناير/ كانون الثاني من السنة الراحلة، سعى خلاله رئيس الجمهورية نحو تعطيل المنظومة السياسية برمتها التي يتهمها بمحاولة "تفجير الدولة من الداخل"، متعللا بتهم الفساد التي تلاحق بعض الوزراء المعينين من رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدم دستورية التعديل الوزاري الذي قام به الأخير. وهي مبرّرات في رأي سعيد تحول دون أداء اليمين أمامه للوزراء المقترحين. وانطلقت في شهر مارس/ آذار مقدّماتٌ وتسريباتٌ ودعوات إلى رئيس الحكومة بالاستقالة بسبب فشل الحكومة في إدارة الأزمات المتراكمة، وأهمها أزمة كورونا وتداعياتها.

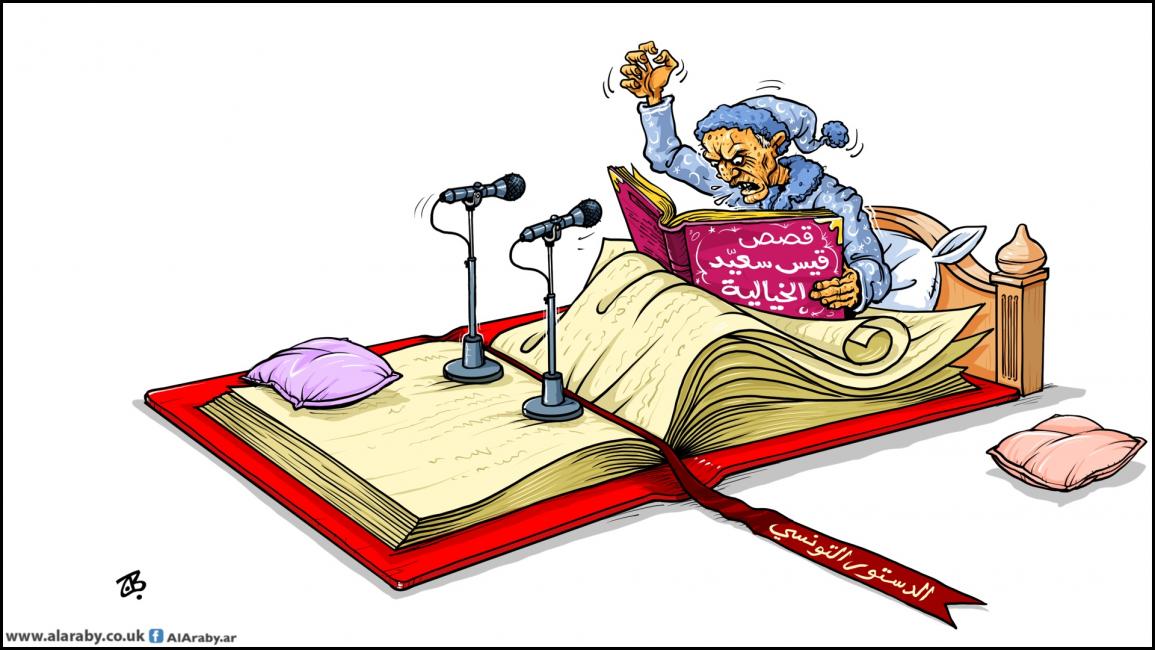

تلك الأيام والأشهر المشحونة، والتي أثثت النصف الأول من السنة الراحلة، وضعت البلاد في طور آخر، لم يكن متوقعاً، إذ قام رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 في 25 يوليو/ تموز، وفق قراءة متوسعة للغاية وتعسّفية الى أبعد الحدود، كرّست مجالاً لرئيس الدولة للقيام بالإجراءات الاستثنائية والنزوع إلى الحكم الفردي والرغبة الصريحة في تغيير جذري لنظام الحكم وقواعد اللعبة بأسرها، باتجاه إرساء مشروع سياسي للرئيس، تحت عنوان كبير وهلامي "النظام القاعدي" وذلك بعد تعطيل عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن النواب.

تتواصل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، وسط عجز واضح للحكومة عن تحقيق تقدّم ملموس

استقبل التونسيون سنة 2022 وقد شرع الرئيس قيس سعيّد في إرساء مشروعه السياسي لمستقبل البلاد، وقد حدّدت معالمه خريطة الطريق التي أعلنها في سبتمبر/ أيلول الماضي، بدءا من الاستفتاء الإلكتروني الذي انطلق عمليا، وصولاً إلى الانتخابات التشريعية. ويمكن الجزم بأنّ سعيّد مصر على وضع يده على عقارب الزمن السياسي، على امتداد هذه السنة. أما المحطات الرمزية التي اختارها فهي 20 مارس/ آذار (عيد الاستقلال) وتاريخ الانتهاء من الاستفتاء الشعبي، و25 يوليو/ تموز الذي سيكون يوم آخر الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات الدستورية والسياسية، وصولاً إلى آخر المحطات المعلنة، 17 ديسمبر/ كانون الأول تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.

ويفتح هذا المسار النظري، بمحطاته الأربع، مجالاً لسؤال جاد: ماذا يريد سعيّد من هذا كله؟ إرساء نظام سياسي ديمقراطي تشاركي حقيقي يخرج المال الفاسد من السياسة، أم حكم فردي مبني على "نظام قاعدي" يخرج كلّ الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات اجتماعية ومؤسسات إعلامية ومجتمع مدني من النظام الديمقراطي؟ يبدو حالياً أنّ الرئيس يمضي وحيداً وبعيداً إلى أرضٍ لا تنبت كيانات أخرى، أحزاباً كانت أو منظمات أو مجتمعا مدنياً. ولعلّ سعي سعيّد إلى تمكين مريديه من المفسّرين من أهم مفاصل الدولة في الحكومة والمحافظات وعلى رأس المؤسسات العمومية يؤكد رغبة جامحة له في تكريس سعيه إلى تحقيق مشروعه الهلامي الذي يحلم به مع مريديه. والملاحظ أنّ مسار التمكين لـ"المفسّرين" و"الأنصار" قد انطلق محلياً وجهوياً ومركزياً تحت شعار "الولاءات قبل "الكفاءات"!

والواضح اليوم أنّ ما يراكم تشاؤم التونسيين، وقد استقبلوا سنتهم الجديدة في هذه الأجواء، شعورهم الجمعي بأن رئيسهم الذي مضت سنتان على انتخابه، منها ستة أشهر على دخول البلاد في إجراءاته الاستثنائية، يصرّ على التفرّد بالقرار، ويواصل، واقعيا، تنفيذ ما يدور في ذهنه من أفكار، مهما كانت "سورياليتها" وهلاميتها وغير قابلة للتنفيذ من دون أن يقبل حواراً حولها أو شراكة في شأنها، إلّا ما كان على هواه من مجموعة قليلة تنتشر إعلاميا، ولكن خطابها لا يفهمه عامة الناس. وإذ يكبر حجم الانتقادات لهذا الخطاب الشعبوي، ولكبح جماح هلامية هذه التصورات، لا أحد يعبأ بها، بدءاً بالرئيس ووصولاً إلى مفسري مشروعه! ويقفز رأس السؤال هنا: من يدفع الرئيس إلى المحظور؟

المعركة لم تحسم، ولا أحد يعرف كيف سيكون الحسم ومن سيكون الحاسم. لذلك تبقى ظلال الشك واللاحسم تخيم على المشهد التونسي

سياسياً، تتسع دوائر الاعتراض والرفض لمشروع قيس سعيّد السياسي، وقد تتشكل معارضة شعبية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو شهر الاحتجاجات التاريخية في الشارع التونسي، إذ تتواصل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على التونسيين، وسط عجز واضح للحكومة عن تحقيق تقدّم ملموس في ملفات الضغط على الأسعار المنفلتة والنقص المسجل في مواد أساسية ذات علاقة بمعيشة الفئات محدودة الدخل. وتفيد دراسات حديثة بتدنّي المستوى المعيشي للتونسي، بعد الإقرار بأن العائلة التي يقل دخلها عن 2500 دينار شهريا تعد تحت خط الفقر. وتبعا لذلك، وباحتساب نسب التضخم والمتقاعدين وشرائح عريضة من الموظفين، علاوة على المتضرّرين من جائحة كورونا، سنجد في تونس اليوم أكثر من ثلاثة ملايين يعيشون تحت خط الفقر، وخمسة ملايين هم فقراء أصلاً. ويتوقع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع منسوب الاحتجاجات خلال السنة الجديدة (2022) في تونس، نتيجة تراكمات أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية! "والمتوقع ان تكون الاحتجاجات على مستوى الجهات وعلى مستوى العدد أكثر بكثير من السنوات الماضية". ويقول رئيس المنتدى، عبد الرحمن الهذيلي إنّ أملاً كان في البلاد بعد 25 يوليو/ تموز بانفراج الأوضاع، لكنّه أمل تراجع، ما عمّق التوقعات بموجة عارمة من الاحتجاجات.

وقد دعا خبراء وشخصيات اعتبارية وازنة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى "عدم التخفّي وراء قيس سعيّد"، وضرورة مصارحة الشعب التونسي بأن الوضع في البلاد "كارثي". إذ لم يعد خافياً أنّ الحكومة تدخل السنة الإدارية الجديدة باقتصادٍ مثقلٍ بالتصنيفات السلبية الصادرة عن وكالات الائتمان العالمية، ومنها "فيش رايتنغ" و"موديز" ووكالة التصنيف اليابانية، ما يعني أنّ تونس ستجد صعوبة بالغة خلال سنة 2022 في تلقي تمويلاتٍ من المؤسسات المالية العالمية، ما لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي قدّم اشتراطات مؤلمة، رفضها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وهي تجميد كتلة الأجور وتخفيض الدعم على المواد الأساسية وخصخصة المؤسسات العمومية المتعثرة، فمن الصعب على حكومة تصريف الأعمال المضي فيها من دون تدرّج كبير قد يستغرق زمنا طويلا، لتفادي هزّات اجتماعية خطيرة لتصبح الحكومة محاصرةً بين مطرقة مطالب صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الدول الصديقة والشقيقة، مع صعوبة خروجها إلى الأسواق المالية، وبين سندان توفير تمويلات لميزانية 2022، خصوصا في ظل ارتفاع الديون التي تجاوزت حاجز 102 مليار دينار، أي ما يعادل 35.6 مليار دولار لتشكل 81.47% من الناتج الإجمالي للبلاد.

ما يراكم تشاؤم التونسيين شعورهم بأنّ رئيسهم الذي مضت سنتان على انتخابه، منها ستة أشهر في إجراءاته الاستثنائية، يصرّ على التفرّد بالقرار

واليوم، وقد طوى التونسيون صفحة عام 2021 بما شهدته من أحداث، فإنهم يتطلعون إلى سنة تبدو مسكونة بتحدّيات كبيرة، في ظل تنامي المخاوف من انزلاقات رئيس الدولة نحو التفرّد بالقرار. وقد فجّرت، في هذا السياق، حادثة النائب نور الدين البحيري، الرجل الثاني في حركة النهضة ورئيس كتلتها النيابية سابقا، جدلا واسعا بشأن الطريقة التي تم بها اقتياده إلى مكان احتجازه، ما وضع مستقبل الحريات وحيادية القضاء موضع الشك والريبة، خوفاً من الانزلاق إلى تصفية الحسابات السياسية، بعيدا عن كل اعتبارات قانونية ودستورية. كما يبقى الهاجس الاقتصادي والاجتماعي أبرز تحدّيات السنة الجديدة، خصوصاً أنّ قانون المالية الجديد، قانون الإكراهات كما أسماه سعيّد نفسه، لم يناقش ولم يقطع مع المنوال التنموي المتبع بسبب صعوبة المرحلة، فهو يبقى مرتهناً لتعبئة الموارد المالية في ميزانية 2022 وإغلاق ميزانية 2021، وهي موارد تبدو غائبة.

وفي ما يخص النظامين السياسي والانتخابي اللذين رسمتهما خريطة الطريق التي وضعها سعيّد، فإنّ تكريسهما على صعيد الواقع يبدو صعباً، فالخريطة التي اقترحها قيس سعيّد يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول ستواصل تجميد مجلس النواب طوال السنة الجديدة، فيما موعد الانتخابات التشريعية الذي حدّده (17 ديسمبر المقبل)، وباحتساب فترة الطعون والآجال النهائية للإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، يعني أنّ تنصيب البرلمان الجديد سيكون سنة 2023، وهكذا فإنّ مجالاً أوسع سيكون لمعارضيه الذين يشنون كلّ أشكال المعارضة في الساحة السياسية اليوم بإمكانات واسعة لإسقاط المشروع الذي يعمل الرئيس على تكريسه في الواقع.

المعركة إذاً لم تحسم، ولا أحد يعرف كيف سيكون الحسم ومن سيكون الحاسم. لذلك تبقى ظلال الشك واللاحسم تخيم على المشهد التونسي، وستستمر خلال سنة التونسيين الجديدة.