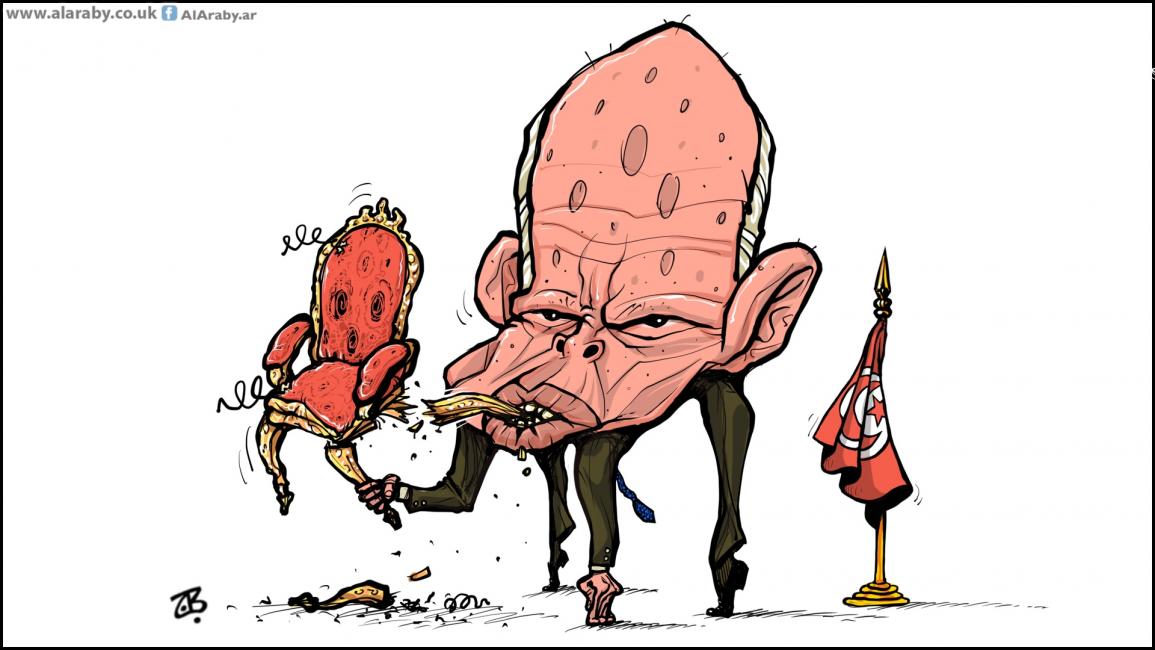

أصنام قيس سعيّد السيادية

أما وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يريد إعادة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية، بشكل علني، فهذا مسعى لم يخفِه منذ وصوله إلى الحكم، وأكّده عدة مرات بعد انقلابه على المسار الديمقراطي. لكنّ الأمر بات قاب قوسين أو أدنى وفق أجندة سياسته التي تعمل بموجب الأوامر من الأعلى، من دون الخضوع للمسارات الدستورية، أو المقاربة مع السياسات المقرّرة عربياً أو دولياً.

الأمر سهلٌ وبسيط، لا يحتاج سوى تشديده اللفظي لوزير خارجيته نبيل عمّار بضرورة اتخاذ قرار في قضية التمثيل الدبلوماسي في سورية، حيث يقول إن مسألة النظام الحاكم في سورية "أمر يهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية".

يشاهد سعيّد الأخبار على ما يبدو، ويرى الوفود تتسابق نحو دمشق، فيسأل نفسه: ولمَ لا نمضي بشكل رسمي؟ الأمر بالنسبة إليه يستحقّ، بخاصة أنّ مسألة عودة العلاقة مع الأسد، ويا لها من مفارقة، كانت وما زالت من المشتركات بينه وبين جزء كبير من معارضيه، فهناك من يريدون هذه العلاقة من بوابة الحفاظ على دور سورية القومي والمقاوم المزعوم، وآخرون يريدونها من بوابة النكاية بالإسلاميين. غير أن للرئيس منطلقاته الخاصة الإضافية، المختلفة عما يجول في رؤوس الآخرين، فهو، ومن زاويته المغلقة، ومذهبه الخاص، في تأويل مفهوم السيادة، يجد بسهولة الفتوى المطلوبة، إذ يمنع على أي أحدٍ التدخل في شؤونه، حتى وإن كان بعضها أمراً مشتركاً بينه وبين الآخرين من مواطنيه، فيُصدر أوامره بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات، إيستر لينش، من البلاد، بعد مشاركتها في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، بحجّة تدخّلها في شأن تونسي.

وتبعاً لهذا، سيكون الرجل مضطراً بعد فترة لمراجعة كل الاتفاقات الموقعة مع الدولة الأخرى والمنظمات الدولية، لتعقيمها من كل ما يرى فيه تدخّلاً، وذلك لتمهيد الماضي والحاضر والمستقبل، ليكون مناسباً لمفاهيمه الخاصة، التي يجب أن تسود، فهو الرئيس، صاحب الرؤية. وطالما أنه يكره الأحزاب ويرفض الأيديولوجيات، فإنّ ما يجب أن يلهم الآخرين توجيهاته، غير القابلة للمناقشة، لا محلياً ولا عربياً ولا دولياً.

يصنع سعيّد من المفاهيم الخاصة أصناماً يعبُدها، ومنها فصله بين النظام والدولة في سورية، ويبدو أنه، كالعادة، ينتج الأفكار من قدح التماعات دماغه، فلا يرى كيف أن سرطان السلطة الأسدي قد ابتلع الدولة، فلم يعد هناك تشخيص حاضر، يفصل بين الكيانين، ولا سيما أنّ المعضلة التي تستدعي منه هذا الاجتهاد، أي المأساة السورية، ولا سيما منها الكوارث الدموية، والتي أدّت إلى قطع العلاقات بين غالبية دول العالم ودمشق، قد نتجت، عن تطويع الأسديين كلّ أدوات الدولة، وبما فيها الجيش والإعلام، فضلاً عن كل مواردها، للقضاء على الثورة في طوْريها السلمي والمسلح.

يصنع سعيّد من المفاهيم الخاصة أصناماً يعبُدها، ومنها فصله بين النظام والدولة في سورية

ربما بات جزء كبير من التوانسة يرى كيف يستطيع رجل امتلك سلطة القرار أن يحيل حيواتهم إلى جحيم، بحجّة الطهارة السياسية، فكيف إذا كان المشهد يتضمّن نظاماً إجرامياً كذلك المتربع على مصير السوريين منذ 60 سنة؟ وقد لا يحتاج هذا الجزء من شعب تونس العزيز التذكير بأنّ دعم سلطة قمعية سلطةً تشبهها، هو منهج تسلكه من أجل أن تعزّز شرعية ممارساتها، فإذا كانت إعادة العلاقات مع نظام الأسد مشروطةً أصلاً بتنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2254 الذي يوجب تحرّك مسار سياسي ينهي الأزمة السورية، وهذا يعرفه سعيّد جيداً، فإن عليهم إدارك الخلل الذي يحكم مسار هذا الحكم، وسياساته وقراراته الكيفية.

لا حاجة لمناقشة سعيّد، بمذهبه الفكري، ورؤيته الشخصية، بخاصة ما يرتبط بالشؤون التونسية، لكنه حين يقمع معارضيه، وسجنهم، فإن أقلّ ما يجب أن نفعله أن نتضامن كما غيرنا مع المقموعين، وأن ندين سلوكه التسلّطي. وحين سنفعل هذا، لن يستطيع أن يقيم علينا الحجّة بأننا نتدخل في سياسة تونس الخاصة، إذ هناك قيم ديمقراطية لا يحتاج الاحتجاج على تدميرها أذناً أو رخصة منه أو من غيره، وإذا كان هو يستطيع أن يمطّ مفاهيمه، وأن يشطّ فيها بما يتوافق مع هواه، فإن مسألة التضامن بين المقموعين، ثابتة، وقد بدأت بين السوريين والتوانسة منذ لحظة بوعزيزي التاريخية في عام 2010. وتحتاج النخب السياسية والثقافية والمجتمعية التونسية، في هذا السياق، أن تعلن موقفاً واضحاً ضد هذا السلوك، لا أن تهمل هذا الشذوذ الأخلاقي لجهاز الحكم، على اعتباره شأناً خارجياً، وألّا تنساق وراء شعاراتٍ يطلقها بعض اليسارويين والقومجيين الذين يعيشون على فتات أيديولوجياتهم البائدة، والتي تمنح نظام الكيميائي الأسدي رخصة التسلل مجدّداً إلى حياتهم.