لم يعد تأريخ بداية شاعرٍ بشروعه بالنشر أمرًا صائبًا في زمن السوشيال ميديا، فمنذ صار النشر سهلًا وبلا معايير لم يعد نشر قصائد في منابر أدبية، أو جمعها في كتاب أوّل، أو الانتساب إلى جماعة ما (والجماعات في زمننا اجتماعية لا أدبية).. مسائل كافية لإعلان الولادة، ناهيك أصلًا عما يحمله هذا من تطابق بين الولادتين البيولوجية والشعريّة، باعتماد ساعة ويوم وشهر وسنة.

كما لا تصنع الولادة البيولوجية الإنسانَ مثلما تصنعه التجارب والظروف، كذلك فإنّ الكتابة سلسلة لا تتوقّف من الولادات التي ترغم الشاعر دومًا على خلع وجوهه القديمة، والتعديل المستمر على شخصيته الفنية.

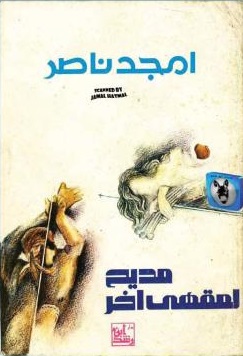

ضمن هذا الفهم، نرى إلى بداية أمجد ناصر الشعرية بوصفها حدثت ثلاث مرّات تحت ثلاثة عناوين وتواريخ، هي: "مديح لمقهى آخر" (1979) و"منذ جلعاد كان يصعد الجبل" (1981) و"رعاة العزلة" (1986).

تقول هذه المجموعات إن الشاعر الذي ولد في المنفى، بحسب أمكنة صدورها وتواقيع قصائدها، مشغول بالمكان الأول الذي يأخذ شكلين متناقضين: بدويّ وحضريّ، بريّ ومدينيّ، ولهذا يظهر في الجانب الأول اتجاهٌ ينزع نحو الإنشاد الملحمي، حتى وإن جاءت النصوص موجزةً، فيما تذهب في جانبها الآخر إلى الحياة الهامشية في المدينة لكنّ الجانبين يتواشجان ويتداخلان مُشَكّلين عالمًا واحدًا، سيريًّا في المستوى الذي يتناول فيه المكان تناولًا يقارب فعل الخلق، عبر خيال يبدو وكأنه ينشئه ويبنيه أكثر يستعيده، ومستوى ثانيًّا لغويًّا شديد الفرادة، يقوم على جملة صلبة تتداخل فيها المفردة اليومية بالقاموسية، ومستوى ثالثًا حكائيًّا يريد إخبار قصص المكان وأهله ورموزه وتاريخه.

تسير هذه المستويات الثلاث جنبًا إلى جنب منذ المجموعة الأولى "مديح لمقهى آخر"، ثم تتصاعد وتيرتها الدرامية لتصل إلى القصائد الأخيرة من المجموعة الثالثة "رعاة العزلة"، إذ تقدّم قصيدة سيرية تحكي اغتراب صاحبها الذي يمتلك ماضيًا بدويًّا، وها هو بوصوله إلى مدن كبيرة عافت نفسه تلك الأمكنة فراحت تنظر إلى الوراء، إلى ما مضى، لتكتب الحياة بأسلوب أسطوريّ يغني ماضيًا وأبطالًا مكسورين، في ذلك المكان البري الذي تحوّل كيانًا سياسيًّا وفق إرادة استعمارية، ولهذا سيمضي راعي العزلة، المنشدُ، الشاعر، الغريب، نحو استنطاق ذاكرة المكان التي صارت ذاكرته الشخصية، وهنا يمكن أن نعاين هذا من خلال قصيدة "أيتها الهوادج" في "منذ جلعاد كان يصعد الجبل"، حيث يكتب:

"أيّتها الهوادج

أيّتها الهوادج

يا أجراس الصحراء

من هنا مرّ الأردنيون حفاةَ السيوف والأقدام

في أرواحهم يقدح حجر الصوان

وفي لحاهم المُغبرة تعوي الذئاب.

أيّتها الهوادج

أيّتها الهوادج

من هنا مرَّ شعبي

عاريًا وضامرًا يسحب خلفه

نهرًا يابسًا

وصقورًا كهلة".

قلما يطالع المرء تعابير "الأردن" و"الأردنيين" في الشعر الحديث، أو أسماء مدن مثل عمّان والكرك وعجلون والسلط... إلخ. مدن الشعر العربي الحديث على الدوام مدنٌ متفق عليها، وأمكنته الشعرية مستعارةٌ من قاموس التاريخ مثل الشام والرافدين.

تقدّم هذه القصيدة المبكرة الموقّعة عام 1980، حين كان الشاعر في الخامسة والعشرين من عمره، حسًّا تاريخيًّا، بتعبير إليوت، وهو التعبير الذي توقّف عنده إدوارد سعيد مطولًا في كتابه "الثقافة والإمبريالية" قائلًا: "الشاعر موهبة فردية، غير أنه يعمل داخل تراث لا يمكن أن يُورث مجرد وراثة، بل يمكن أن يُنال".

أمجد ناصر نال تراثه، حسُّهُ التاريخيّ بما هو زمنيّ عام، وبما هو وقتيّ خاص، منحه وعيًا حادًّا لموقعه في الزمن من جهة، وللحظته من جهة أخرى، فكتب مدركًا حضور الماضي في الحاضر، إذ لم ينقضِ بمجرد انتهائه بل وجد سبله للاستمرار.

من هنا، سيظل مشهد الشعب الضامر الذي يجرّ نهرًا يابسًا وصقورًا كهلة مشهدًا افتتاحيًّا لفهم الماضي من حيث كونه ماضيًا، لكنّ أثره صنع الحاضر المهزوم.

طغيان الاغتراب على المتكلم في "رعاة العزلة" طبع لغته بطابع إنشادي، بالتالي لا يعود مفيدًا الحديث عن المفردة المعجمية لدى أمجد، كونها من صلب تكوين نزوعه الأسطوري الذي ولّدته مدارج الغربة، ووجد خلاصه في الشعر طريقًا إلى الذات والحياة معًا، وطريقًا بهما إلى الكلمات.

يميّز كمال الصليبي بين الأسطورة بوصفها حقيقة تاريخية تصوّر العالم بالرموز، وتعالج المجتمعات من خلال تاريخها، وبين الخرافة من حيث إنها أساطير، بفارق تعالي مادتها التأملية الفلسفية على التاريخ.

اهتداءً بهذا التمييز، يمكن النظر إلى شعر أمجد ناصر، في مراحله الأولى، بأنه مكتوب بوعيّ أسطوريّ، وما يؤكّد ويدعم هذا التصوّر احتفاؤه بالعجائبي، وخيال قصائده المتوثب، وكثرة طقوس السحر والتعزيم، وتدخّل حركة الكواكب في أقدار البشر. يكتب في قصيدة تخاطب مدينة عمّان، من "رعاة العزلة"، اسمها "فيلادلفيا":

"لا نشيد يطاول صدركِ

العامرَ بالشهبِ والكمال

ولا أحدٌ رآكِ بعين الصقرِ

وأنتِ تمسكين حجرًا رومانيًّا

بين يديكِ.

الأمراء الذين تفوح من أعطافهم

رائحةُ المسك

تماثلوا في الشقاء

أمام غرّتكِ العالية.

والفتيان الذين شقّق لحمَهم

شوق التماسك المرصود

بالأعنّة والحراب

قضوا

واحدًا

واحدًا

وأنتِ بعيدة كنجم

قريبة كشجرة صفصاف.

لا تمنحين الرضا

ولا ترفعين الرجاء

لأجلك تدور أحجار الرحى

ويتدفّق الينبوع".

اعتبار ثلاث مجموعات مجموعةً أولى تماهٍ مع إشارة محمود درويش إلى ولادة الشاعر على دفعات، وهي الولادة الأخرى، الحقيقية، غير المؤرّخة، التي ينجزها الإنسان بوعيه وإحساسه، معيدًا إنشاء نفسه بالطريقة التي يمليها تطوّر أفكاره وفهمه مرحلةً تلو مرحلة.

لا تختلف مناخات المجموعة الأولى "مديح لمقهى آخر" عن المجموعة الثانية "منذ جلعاد كان يصعد الجبل" لجهة حضور الموضوعات الأردنية، بدويّة وحضرية، في الأولى بالقبائل والنزعة القصصية ومشهدية المكان، وفي الثانية بالمقاهي وأصدقاء التسكع والأحلام والعلاقات العاطفية، لتعود كلها وتندمج على قماشة "رعاة العزلة" التي تروي أحوال المغادرة والخروج وفصول الأوديسا التي نعرف بعضًا منها، ولا بدّ من تناول نثره لمعرفة فصولها الباقية، لكننا لو اكتفينا بالشعر، رغم إخفائه الأكثرِ من إظهاره، لبدا أمجد أوديسيوس معاصرًا يخوض رحلته بالاتجاه الذي تشير فيه بوصلة القلب إلى إيثاكا.

غير أنّ كتابه/ديوانه "فرصة ثانية"، الذي التقى فيه شعره بنثره لقاءً لطالما تحدّث عنه معتبرًا النثر طريقًا إلى الشعر، يقول لنا إنّ إيثاكا كامنة في المكان الأول، وها هو بعد اكتشاف حقيقة حياته الكبرى يمضي إليها ليعيد تحرير متنه، شعريًّا ونثريًّا، في نص واحد، لا يمكننا إلا اعتباره عملًا أوّلًا.

شعريًّا لم يغادر أمجد ناصر مكانه الأول، ونزعته الأوديسية التي تخايلتْ لنا كتابةً عن أمكنةٍ مترامية على خرائط العالم لم تكن سوى وقت مستقطع في الطريق إلى الأوّل، إلى إيثاكاه.

نقيض أمجد في شعره وتجربته هي أمّه فضّة العويّد، التي نعثر عليها في العديد من قصائده، ويرد اسمها في أكثر من إهداء من إهداءات كتبه:

"وصول الغرباء": "إلى محمد وفضّة وتسعتهما"

"كلما رأى علامة": "إلى فضّة.. ذاهبة لتؤنس التراب"

"فرصة ثانية": "إلى فضّة العويّد التي لم تقتنع يومًا، محقة بالطبع، أنّ الكتابة يمكن أن تكون عملًا".

لغة الأمّ، كما يقول، لغةُ البيت التي لا تتغيّر لعدم الاحتكاك بالعالم الخارجي، بينما لغة الابن هي لغة العالم التي أرادت العودة إلى البيت، لتجعل من رحلة اللغة أوديستها المتجدّدة.