رحيل سعدي يوسف حدثٌ في الشعر العربي، كما كان شعره حدثاً هو الآخر. لعلّ هذا الرحيل يردّنا إلى تاريخ القصيدة الحديثة؛ فشعره يشكّل مفصلاً في هذا التاريخ، بل شعره منعطفٌ أساسي في ما يُسمّى الحداثة الشعرية. منعطفٌ أساسي يمكن، انطلاقاً منه وبناءً عليه، مراجعة المسار الذي اختطّته القصيدة الجديدة، إذا أمكنت العودة إليها كتاريخ متكامل ومسارات متعدّدة وقصائد شتّى.

لا بأس من العودة إلى بدر شاكر السياب وخليل حاوي وأدونيس وصلاح عبد الصبور ومحمود درويش ونزار قباني ومحمد الماغوط وسركون بولص؛ سلسلة نمثّل عليها بهذه الأسماء من دون أن نقف عندها. هناك بالتأكيد تجارب وقصائد أُخرى. لكنْ ما يمكن قوله، في هذا السبيل، حول شعر سعدي الذي لم يتأخّر كثيراً عن بدايات هذه الحركة، هو أنّه بين القليل الذي يؤرّخ، على نحوٍ ما، لها. بين القليل الذي يتّصل بخياراتها الأساسية، ومفارقها الأولى، واتجاهاتها ومنعطفاتها. بل يمكن القول إننا نجد، في هذا الشعر، ما يمكن أن يكون نظريّةً في الحداثة الشعرية، ما يمكن أن تنبني عليه شعرية متكاملة، أو رأي في الشعر، وموقف نقدي منه، وتعريف خاص للحداثة الشعرية.

إذا شئنا أن نتعرّف على ذلك، فإن في وسعنا القول إن الحداثة الشعرية توخّت كسر الغناء العربي، إيجاد أبنية بديلة مقابلة له في شتّى مواضعه ومبانيه. ذلك يعني إضافة مساحات إيقاعية جديدة، أو توقيع مدارات في اللغة لم تُختبَر ولم تَدخل بعد في غناء. توسيع الشعري، إذن، وطلَبُه حيث لم نعثر عليه من قبل، في مناطق من اللغة لم يصلها الغناء الذي تزداد، بفعل ذلك، ديناميّته ومرونته.

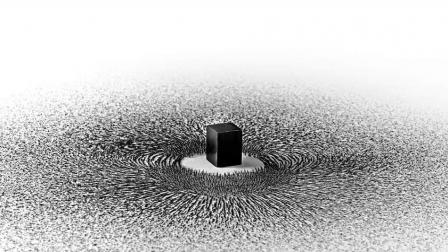

هكذا، يُقابل الغناءُ اللغة، ويقابل الإيقاعُ الكلام، في تضاعيف متزايدة. الشعري بدون أن يفقد غناءه، وبدون أن يخسر خصوصيته، يستولي مجدّداً على مساحات أُخرى، مواصلاً زرع الإيقاع في شتّى المواضع. تلقيح الكلام بالشعر وردّ اللغة إلى إيقاعات أُولى، ردُّها إلى أصولها وغنائها. فضلاً عن ذلك، إعادة حياة اللغة، وإحياؤها كمقابل طقوسي واحتفالي.

يمكن العودة إليه كمنعطف في حركة الشعر والغناء العربيَّين

بهذا المعنى، مواصلة تعييد اللغة وإطلاقها كسرٍّ جماعي، كنوع من نهايات دامغة، ممّا وراء الفكر ووراء النطق ووراء السؤال، حيث يكون الكلام مقابل البشارة ومقابل الولادة. يكون هكذا دامغاً واحتفالياً، كما يكون إيعازاً بالسير وإيعازاً بالحقيقة وإيعازاً بالأصل، إيعازاً وحركةً في الداخل وتململاً ونصفَ حقائق وإشارات عُليا. يمكن للشعر، عند ذلك، أن يعيد تهجين اللغة، بل يعيد أجْنَبَتَها، ويتكلّم بداعٍ من اغترابها، وبداعٍ من صمتها الداخلي، وتَسَرُّرِها، ونصف الحقيقة الكامن فيها.

هذا الكلام يبدو أكثر مما تطيقه المعاني. يبدو مثله مثل المعنى مسكوناً بالسرّ وبالإيقاع، وبالأوّلية التي هي، في آن معاً، الأصل والمتاهة. هكذا، يمكن العودة إلى سعدي كمنعطف في حركة الشعر وفي الغناء العربي. توسيع الشعر - ربما كان هذا أفق سعدي، وربما كان معمله؛ لم يكن لسعدي سلفٌ شعري عربي، لم تكن هناك قصيدة جاهزة قبله. بالتأكيد كان هناك غناء استعاره سعدي، أو اجتلبه أو اجتلب العالم إليه. لا بدّ أن سعدي قابلَ كلام الحياة، قابلَ الواقع كغناء آخر. لا بدّ أن عمله الأساسي كان نوعاً من الوصول إلى الكلام الأوّلي، أو إلى الكلام باعتباره أوّلياً. الكلام الذي ليس له إلا قابليات الكلام الأولى، قابلية ما ينتظم في صورة أو ينتظم في أغنية أو ينتظم في احتفال.

كان هذا هو الكلام الذي نلتقطه من الأخبار، لكن أيضاً من الشارع ومن الأدعية ومن الأغاني. الكلام الذي لا نتعب حتى نجد له غناء أو أجراساً، لا نتعب حتى نجد له أغنية. لا نتعب في شعر سعدي، ولا يتعب هو حتّى نقَعَ على ذلك. في البدء كان الغناء وكان الغناء هو الأصل؛ شعر سعدي يُضمر هذا المبدأ وهذه الطريقة. شعر سعدي يبدأ من هذا السحر الذي يسوق الكلام موقعاً، يسوقه غناءً حتى حين يجد الغناء قبل الكلام، حتى حين يأتي الإيقاع في البدء، وسرعان ما ينتظم الكلام، سرعان ما يغدو كله استرسالاً له واستطراداً وتسييلاً.

سعدي، وهذه قصيدته، لا يبتذل الشعر ولا يبتذل الكلام لأن الكلام عنده لا يحتاج إلى ذلك. قصيدة سعدي هي أغنية، لكنها في نفس الوقت خبرٌ، في نفس الوقت حديثٌ، في نفس الوقت تجويد. إنها كلّ ذلك في ذات الوقت، وفي القصيدة نفسها. يمكن لقصيدة سعدي أن تكون مرئيةً، كما هو عنوان واحد من دواوينه الأولى. لكنّ شعر سعدي، مع ذلك، أقرب إلى الحديث، أقرب إلى التجويد.

يُغنّي سعدي، لكنّ الغناء عنده هو نفْس المخاطبة، هو السرد موقعاً، هو الأغنية التي يسوقها خبرٌ أو يسوقها سرد. شعر سعدي لذلك كان مفرداً في القصيدة الحديثة، كان مفرداً لأنه يحمل، في داخله، ما يمكن أن نسميه نقد الشعر. كان مفرداً لأنه يبدأ من نظريةٍ مُضمَرة، يبدأ من موازنةٍ بين الكلام والخبر والإيقاع، موازنة يمكنها أن تُنشئ قصيدة، بل يمكنها أن تكون قصيدة.

* شاعر وروائي من لبنان