03 يوليو 2019

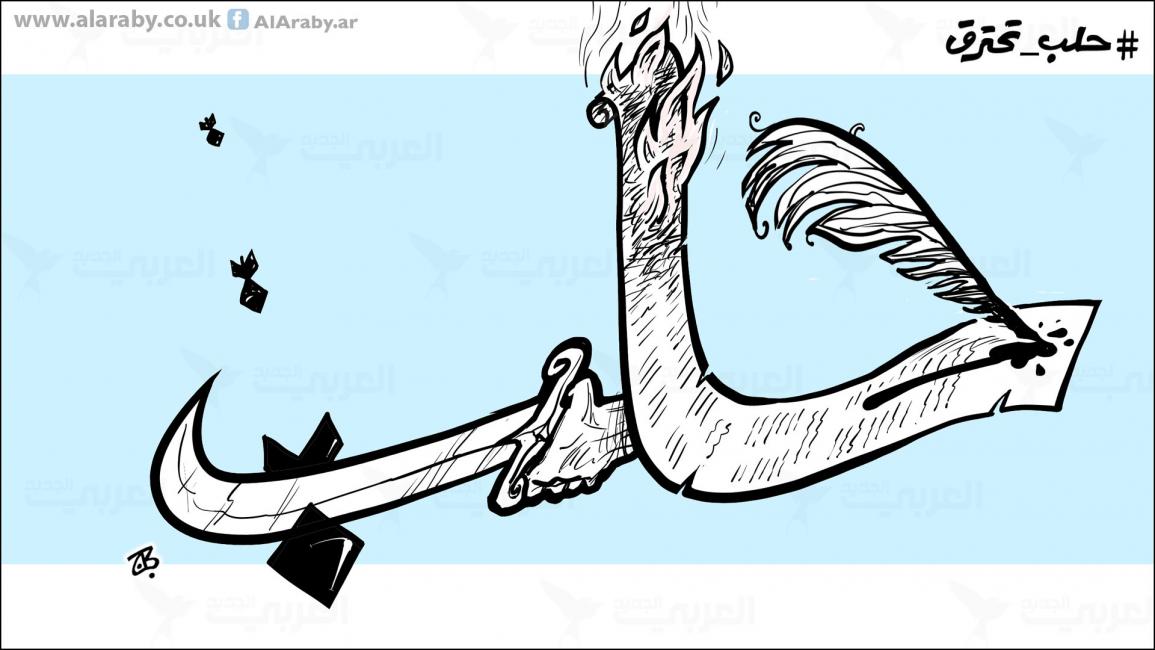

مذبحة حلب و"الكومبارس المتكلم"

ساعات قليلة هي التي فصلت بين إعلان وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، أن مقتل أحد جنوده قرب أربيل في العراق يشكل خسارة فادحة جداً، وتصريح متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما لم يغيّر موقفه الرافض فكرة إقامة منطقة آمنة شمالي سورية، تشمل حظراً للطيران في سمائها.

من حيث التوقيت أيضاً، تزامن كلا البيانين الصحافيين الصادرين عن واشنطن مع بلوغ قصف الطائرات الحربية السورية والروسية مدينة حلب يومه الثاني عشر، بحصيلة قتلى وجرحى يصعب حصرها تماماً، وإنْ تُقدّر بالمئات، فضلاً عما رافقها من تدمير للمساكن والمستشفيات والبنى التحتية، كما جاء ذلك كله بعد مرور أيام على انسحاب وفد المعارضة السورية من مفاوضات جنيف، احتجاجاً على عدم التزام نظام بشار الأسد بالهدنة بين الجانبين.

مفهوم هنا طبعاً، بل لعله أمر يستحق رفع القبعات على الطريقة الغربية، أن تعتبر واشنطن مقتل أحد جنودها خسارة فادحة جداً، لا سيما حين النظر إلى موقفها، بعيون شعوب تتعرّض للقتل الجماعي، كل يوم، على أيدي أنظمة الحكم في بلادها. بيد أن مثل هذه الرؤية لا تظل على ما هي عليه من التقدير والاحترام، لو أنها اتسعت، من حدود الحدث بمعناه المجرّد، إلى ما يحيط به من ظروفٍ ملغومةٍ بتساؤلاتٍ مريرة عن واقعية ومصير استراتيجية أوباما التي تقضي برفضه التورط في خوض حروبٍ مباشرة على الأرض، وكذا عن معنى الاستهتار بكل جريمة أو مذبحة، طالما أنها لا تصيب الأميركيين والأوربيين، أو يكتفي مرتكبوها، على نحو أدق، باستهداف العرب والمسلمين دون غيرهم.

في مستهل الأجوبة على تساؤلات كتلك، لا بد من استبعاد أي اتهامٍ قد يسعى أصحابه إلى إدانة السوريين، بالقول إنهم ما زالوا يراهنون على تدخل أميركي أوروبي، ذلك أن الصغير قبل الكبير، في المعارضة والسلطة معاً، اكتشف منذ ما قبل انتهاء السنة الثانية للثورة على نظام الأسد، أن المعادلات الإقليمية والدولية تقتضي منع سقوطه، أياً يكن حجم المذابح التي يرتكبها، وما عاد أحد يرتجي من المجتمع الدولي سوى التزام بعضٍ مما يحفظ له ماء وجهه، من شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان ومواثيق حفظ الأمن والسلم العالمي.

لكن، ما حدث ويحدث لم يعد يدع مجالاً لغير استشراء مشاعر الدهشة والحسرة والأسف، على القيم التي تتشدّق بها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الغربية بشكل عام، وهي تتغاضى عن مشاركة روسيا في الحرب على الشعب السوري، وتطلق العنان لمهووسٍ يحلم باستعادة القيصرية، اسمه فلاديمير بوتين، كي يتحكم أيضاً في مسار التسوية بين أطراف الصراع، بما يؤدي إلى استمرار حكم طاغية سورية، وصولاً إلى مقايضةٍ يدور الحديث عنها في أروقة الأمم المتحدة، وتقضي بتخلي الأخير عن شيء من صلاحياته، في مقابل اعتراف الغرب بضم شبه جزيرة القرم التي اقتطعها الروس بالقوة من أوكرانيا.

على أي حال، سواء انتهت الاتصالات بين واشنطن وموسكو إلى إبرام صفقةٍ من هذا القبيل، أو أخفقت، فالأهم الآن يكاد يتلخص في العنصرية التي ينطوي عليها موقف الغرب، حين يتصرّف بطريقةٍ تشير إلى أن مذبحة حلب ما زالت أقل من أن تساوي خسارة جندي أميركي واحد، وأدنى بكثير من أن تلقى تضامناً يشبه التضامن العالمي مع تعرّض باريس وبروكسل لهجمات إرهابية محدودة.

أما ما خلف هذه العنصرية، فيجد تعبيره، لا في نكوص واشنطن عن منع المذبحة فحسب، وإنما في بلوغ استهتارها بدم العرب والمسلمين حد منعها أي دولةٍ أخرى في الإقليم من أن تهبّ لنجدة الضحايا، وذاك موقفٌ يفرض التذكير بما لا يجوز نسيانه؛ إسرائيل على مرمى حجر، ومن أجل استمرار أمنها وتفوقها، يصير أوباما، وسواه من قادة المجتمع الدولي، مجرد "كومبارس" متكلم أو "دوبلير" بديل للبطل الإسرائيلي، في مسلسل تدمير محيط الدولة اليهودية وإفنائه.

من حيث التوقيت أيضاً، تزامن كلا البيانين الصحافيين الصادرين عن واشنطن مع بلوغ قصف الطائرات الحربية السورية والروسية مدينة حلب يومه الثاني عشر، بحصيلة قتلى وجرحى يصعب حصرها تماماً، وإنْ تُقدّر بالمئات، فضلاً عما رافقها من تدمير للمساكن والمستشفيات والبنى التحتية، كما جاء ذلك كله بعد مرور أيام على انسحاب وفد المعارضة السورية من مفاوضات جنيف، احتجاجاً على عدم التزام نظام بشار الأسد بالهدنة بين الجانبين.

مفهوم هنا طبعاً، بل لعله أمر يستحق رفع القبعات على الطريقة الغربية، أن تعتبر واشنطن مقتل أحد جنودها خسارة فادحة جداً، لا سيما حين النظر إلى موقفها، بعيون شعوب تتعرّض للقتل الجماعي، كل يوم، على أيدي أنظمة الحكم في بلادها. بيد أن مثل هذه الرؤية لا تظل على ما هي عليه من التقدير والاحترام، لو أنها اتسعت، من حدود الحدث بمعناه المجرّد، إلى ما يحيط به من ظروفٍ ملغومةٍ بتساؤلاتٍ مريرة عن واقعية ومصير استراتيجية أوباما التي تقضي برفضه التورط في خوض حروبٍ مباشرة على الأرض، وكذا عن معنى الاستهتار بكل جريمة أو مذبحة، طالما أنها لا تصيب الأميركيين والأوربيين، أو يكتفي مرتكبوها، على نحو أدق، باستهداف العرب والمسلمين دون غيرهم.

في مستهل الأجوبة على تساؤلات كتلك، لا بد من استبعاد أي اتهامٍ قد يسعى أصحابه إلى إدانة السوريين، بالقول إنهم ما زالوا يراهنون على تدخل أميركي أوروبي، ذلك أن الصغير قبل الكبير، في المعارضة والسلطة معاً، اكتشف منذ ما قبل انتهاء السنة الثانية للثورة على نظام الأسد، أن المعادلات الإقليمية والدولية تقتضي منع سقوطه، أياً يكن حجم المذابح التي يرتكبها، وما عاد أحد يرتجي من المجتمع الدولي سوى التزام بعضٍ مما يحفظ له ماء وجهه، من شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان ومواثيق حفظ الأمن والسلم العالمي.

لكن، ما حدث ويحدث لم يعد يدع مجالاً لغير استشراء مشاعر الدهشة والحسرة والأسف، على القيم التي تتشدّق بها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الغربية بشكل عام، وهي تتغاضى عن مشاركة روسيا في الحرب على الشعب السوري، وتطلق العنان لمهووسٍ يحلم باستعادة القيصرية، اسمه فلاديمير بوتين، كي يتحكم أيضاً في مسار التسوية بين أطراف الصراع، بما يؤدي إلى استمرار حكم طاغية سورية، وصولاً إلى مقايضةٍ يدور الحديث عنها في أروقة الأمم المتحدة، وتقضي بتخلي الأخير عن شيء من صلاحياته، في مقابل اعتراف الغرب بضم شبه جزيرة القرم التي اقتطعها الروس بالقوة من أوكرانيا.

على أي حال، سواء انتهت الاتصالات بين واشنطن وموسكو إلى إبرام صفقةٍ من هذا القبيل، أو أخفقت، فالأهم الآن يكاد يتلخص في العنصرية التي ينطوي عليها موقف الغرب، حين يتصرّف بطريقةٍ تشير إلى أن مذبحة حلب ما زالت أقل من أن تساوي خسارة جندي أميركي واحد، وأدنى بكثير من أن تلقى تضامناً يشبه التضامن العالمي مع تعرّض باريس وبروكسل لهجمات إرهابية محدودة.

أما ما خلف هذه العنصرية، فيجد تعبيره، لا في نكوص واشنطن عن منع المذبحة فحسب، وإنما في بلوغ استهتارها بدم العرب والمسلمين حد منعها أي دولةٍ أخرى في الإقليم من أن تهبّ لنجدة الضحايا، وذاك موقفٌ يفرض التذكير بما لا يجوز نسيانه؛ إسرائيل على مرمى حجر، ومن أجل استمرار أمنها وتفوقها، يصير أوباما، وسواه من قادة المجتمع الدولي، مجرد "كومبارس" متكلم أو "دوبلير" بديل للبطل الإسرائيلي، في مسلسل تدمير محيط الدولة اليهودية وإفنائه.