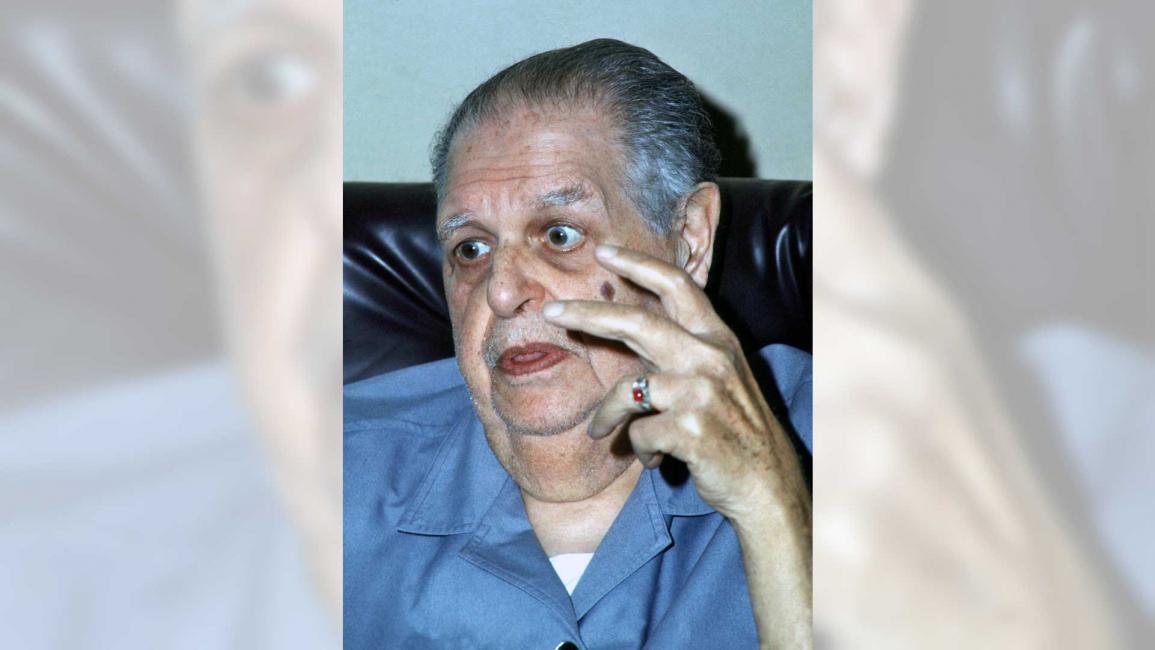

لليبـراليين والسلفيين .. تذكّروا فؤاد سراج الدين وشافيز

فؤاد سراج الدين رفض بالسجن تأييد ترشح مبارك للرئاسة

مساءَ ليلةٍ، من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1981، سُمحَ في مصر للمحامي محمد رشاد نبيه بالدخول إلى عنبر المعتقلين، في مستشفى القصر العيني القديم في القاهرة. خلع الرجل حذاءه على الباب الخارجي للعنبر، وظهر جورب أحمر لافت للنظ، وظل يتنقل، برشاقة، بين أسرّة العنبر وهو يحمل ورقة، يجمع عليها توقيعات الكبار، منهم محمد حسنين هيكل والدكتور حلمي مراد وعمر التلمساني. ليس سراً أن الرجل الذي كانت تربطه علاقة جيدة بالرئيس"المؤقت"، صوفي أبو طالب كان مكلفاً بمهمةٍ صعبة وسهلة في الوقت نفسه، وهي لقاء رموزٍ من المعتقلين في قرارات سبتمبر/ أيلول 1981، والتي سجن أنور السادات فيها قيادات سياسية وفكرية وإعلامية عديدة وإقناعهم بتأييد الرئيس "المرشح" محمد حسني مبارك، تمهيداً لإصدار قرارٍ منه بالإفراج والعفو عنهم جميعاً.

خالف محمد فؤاد سراج الدين وكان في العقد التاسع من عمره، غالبية المعتقلين الذين وقّعوا، بل هرولوا في التأييد، ورفض أن يؤيد مرشحاً لم يعلن عن برنامجه أَو يطرح رؤيته للخروج من الأزمة الديموقراطية التي صنعها السادات في شهوره الأخيرة. كان قراره شجاعاً ووجده بعضهم متهورا، قد يسبب بقاءَه قيد الاعتقال شهوراً أو سنوات، فيما سيخرج الآخرون، ممن وقّعوا على ورقة تأييد المرشح الوحيد.

تذكّرت هذا المشهد ومشاهد أخرى محفورةً في ذاكرتي عقب إعلان قرار حزب الوفد تأييد المرشح في انتخابات الرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي، قبل أن يعلن الأخير برنامجه أَو يذهب إلى "بيت الأمة" مقر الوفد لعرض حتى أفكاره، أو نياته. وجدتُ نفسي أسألُ نفسي عمّا تبقّى من تراث وثوابت تعلمناها في مدرسة "الوفد" الذي كان، عقوداً طويلة أصدقَ تجسيداً لقيم الليبرالية المصرية، وراديكالياً أحياناً، في مزاجه العام، خصوصاً فيما يتصل بمدنية الدولة والاستحقاقات الديموقراطية.

استجمعت في ذاكرتي ذكرياتٍ مُفعمةً بالوطنية الخالصة والثبات على المبدأ. عايشت بعضها مع تلميذ مصطفى النحاس، فؤاد سراج الدين وعرفت بعضها من قربي من هذا الرجل العظيم الذي تعلم الكثير، من قربه من النحاس، خليفة سعد زغلول وأساطين الوطنية والليبرالية المصرية الحقيقية. وعلى قدر أَسفي، لأني لم أعاصر زمن مصطفى النحاس تحديداً فقد تشرفت وسُعدت بأني عاصرت، وعايشت آخر رموز الزمن الليبرالي الجميل، فؤاد سراج الدين، الرجل الذي ظل كبيراً في كل الأوقات واللحظات والأزمات والعصور التي تقلبت عليه وهو ثابت على مبدئه، كبيراً وهو في الحكم، أكبر وأعظم وهو في السجن. كان محباً لوطنه، عاشقاً للحرية كان عظيماً وهو رجل دولة، وكان أعظم وهو في المعارضة. لم يُضف إليه أو يخصم منه، المكان الذي يقف فيه، بل كان من يضيف إلى موقعه مهابة، واحتراماً، وحباً للناس. دخل سجون عبد الناصر والسادات ومبارك، وعندما أَعاد حزبَه إلى الحياة والوطن، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب حُظر عليه أن يظهر اسمه؛ لأنه "معزول سياسيا"، لكن حضوره كان طاغياً، والتحدّي الأكبر لهذا العزل الجائر؛ فسقط ذلك القانون.

عندما حاكم عبد الناصر سراج الدين، وسجنه تصور أَنه انتهى، ودخل في ذمة التاريخ ومات عبد الناصر، وبقي سراج الدين. وعندما سجنه السادات، تصوَّر أنه دقَّ المسمار الأخير في نعش الرجل الأعزل من كل سلطة أو ٳعلام، يدافع عنه، ضد لعناتٍ تساقطت على رأسه وهو مكبل الحرية ووصفه السادات بلويس التاسع عشر. رحل السادات وبقي سراج الدين، وعندما أخرجه مبارك من السجن، واستقبله في منزله، تصور بعضهم أن الرجل سينضم إلى طابور الذين ينكسون رؤوسهم، ويحنون ظهورهم لكن رهانهم مرة ثالثة سقط. وظل سراج الدين وظل صوته الرخيم شامخاً شموخ الرجال حتى توفي عام 2001.

كان سراج الدين عندما يرى شراسة السلطة، يقول لي عباراتٍ يذكُرها عن سعد زغلول: الحكم بالسوط لا يحتاج عبقرية؛ فمن السهل أن تحكم العبيد لكن حكم الشورى يحتاج جهداً وصبراً وذكاءً وعملاً متواصلاً. حكم الأحرار صعب لكن أي غبي يستطيع أن يضع الأقفال على جميع الشفاه؛ ليتكلم وحده ويتصور أَنه أفصح البلغاء. البلاغة الحقيقية لا تكون إلا إذا أبحت لمخالفيك أن يتكلموا كما تتكلم، ثم تنتصر عليهم بأسانيدك وحججك. الكرباج يُسكت، لكنه لن يقنع معارضيك بل، بالعكس، يثبت عقيدتهم. قد ينجح في أن يخفض من أصواتهم، لكن همساتهم ستوجع الحاكم أكثر مما يوجعهم كرباجه. فاشل ذلك الحاكم الذي يتصور أنه أعظم الناس في وطنه وأعلمهم بمصالحه ويتصور أن هذه مهمة شعبه؛ أن يذعن لٳرادته، وينحني لمشيئته، وأن تذوب كل الآراء برأيه"..كتبت هذه العبارات خلف سراج الدين؛ لأحتفظ بدرس قاله سعد زغلول في بداية القرن الماضي، وٳذا به يصلح أن يدرس اليوم، واليوم تحديداً.

بكل التقدير، والاحترام، والمحبة، للقوى الليبرالية، أسأل عن سر العجلة، في تأييد مرشح عسكري الخلفية، قبل أن يبادر إلى طرح برنامجه الرئاسي، أو عرض أفكاره، وأطروحته. لا أحب أن أقع في حماقة التدخل في شأن حزبي داخلي لحزبٍ غير حزبي "غد الثورة"، ولو كان بيتي الأول ومدرستي، "الوفد" الذي أصدر قراره، في 6 أبريل نيسان الجاري، تأييد السيسي. وكذلك حزب النور السلفي، والذي اتخذ القرار نفسه، وتربطني بقياداته محبة وتقدير شخصي، على الرغم من الخلاف السياسي.

لبعض هؤلاء رأي أحترمه، وأختلف معه، يقول إن تأييدهم السيسي ليس لخلفيته العسكرية، ولكن، لموقفه في الثلاثين من يونيو حزيران 2013، وانحيازه لإرادة شعبية. وهنا أسأل، وهل كانت اختيارات الثالث من يوليو تموز 2013 التزاماً بمطالب 30/6، أم تجاوزاً لها، وابتعاداً غير مبرر، عن صندوق الانتخابات الذي طالبت الجماهير بالعودة إليه؟ وهل التزم السيسي بما أعلنه في 3/7، من رفض الإقصاء، والمصالحة الوطنية، وحرية الإعلام؟

يبرر آخرون من القوى الليبرالية، بل والسلفية، أيضاً، تأييدهم السيسي بأنه مرشح الضرورة، ولا بديل عنه إلا هو. ويخلط هؤلاء بين مفهوم الضرورة التي تقدّر بقدرها و"الضرر" الذي يتحقق بمزيد من إقحام الجيش في العملية السياسية الخلافية. يقول هؤلاء: ألم تكن لتشرشل في بريطانيا، وديغول في فرنسا، ولحكام عديدون في أميركا اللاتينية، ولعبد الناصر والسادات ومبارك في مصر، خلفيات عسكرية؟

أقول توضيحاً وتفنيداً: إن تشرشل، مثلاً، لم يترشح لرئاسة وزراء بريطانيا عام 1940، وهو بحلته العسكرية، أو بعد ساعاتٍ من استقالته، بل سبق هذا التاريخ انضمامه إلى حزب المحافظين، ثم انتخابه عضواً في مجلس العموم، ثم انتقاله إلى حزب الأحرار، ثم تولى زعامة المعارضة، فضلاً عن أنه حاصل على جائزة نوبل في الآداب! وديغول لم يدخل السياسة كجنرال عسكري، بل على خلفية ثقافةٍ مدنيةٍ وديمقراطية واسعة، فكان له دور واسع في استقلال دول عديدة في إفريقيا، ونجح في إنهاء الحرب مع الجزائر 1962، ودعا، في 1940، الميلشيات المدنية لتحرير باريس.

أما عبد الناصر والسادات ومبارك، فقد انقطعت صلتهم المباشرة بالحياة العسكرية، قبل سنواتٍ من رئاستهم، وانتقالهم إلى مهام مدنية. كان السادات رئيساً للبرلمان، ورئيساً لمجلس إدارة دار التحرير "الجمهورية" ونائباً لرئيس الجمهورية. وانفصل مبارك عن الجيش في سنوات عمله في مؤسسة الرئاسة نائباً للسادات. وكان عبد الناصر قائداً حقيقياً لتنظيم سياسي داخل الجيش، وتولى وزاراتٍ مدنيةً قبل ترشحه للرئاسة. وعن حكام أميركا اللاتينية، فقد عرفت هذه القارة، ظاهرة (الكوديَّة)، من (كوديَّو)، وهو تعبير إسباني، يُشار به إلى كل زعيم جماهيري محبوب في إسبانيا وأميركا اللاتينية. وكانت لعديدين من "الكوديَّو" خلفيات عسكرية، مثل هوغو شافيز. ويكفي مثال هذا الرجل الذي استرد حكمه، في مثل هذا اليوم (13 إبريل/ نيسان 2002) قبل 12 عاماً، بعد انقلابٍ عسكري، عزل الرئيس المنتخب، وأتى برئيس مؤقت (بيدرو كارمونا)، رجل أعمال عيّنه جنرالات الجيش الذي كان ينتمي إليه شافيز سابقاً، بالتعاون مع أحزاب المعارضة "المدنية" التي دعت إلى إضرابٍ عام، يوم 8 إبريل، تحول إلى انقلاب عسكري، استمر ثلاثة أيام وسقط.

أخلص مما سبق إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي ربما يكون "كوديَّو"، بالفهم اللاتيني للكلمة، إشارةً إلى شعبيته بين قطاع من الشعب المصري، لكنه، بالقطع، ليس تشرشل ولا ديغول ولا عبد الناصر ولا السادات، ولا حتى مبارك. وأتمنى ألا يكون شافيز.