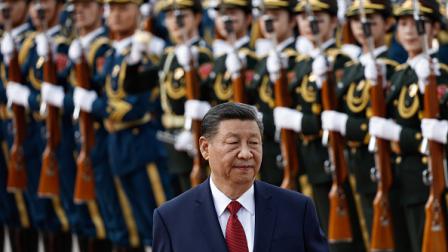

يخاف سوريون كاميرا الشارع (توصيف مصطفى/فرانس برس)

منذ انتشار الهواتف المحمولة الذكيّة المزودة بكاميرات، انصب عمل شركات تلك الهواتف على تحسين جودة الصور، واجتاح المجتمع العالمي اعترافٌ واضح بقيمة التصوير الفردي. وبعيداً عن المصطلحات الموصفة للصحافة الفردية، فإنّ هذه الظاهرة أصبحت مستساغة لكسر التقييد الإعلامي في بعض المناطق كسورية، أو للأحداث التي قد تحصل في الشارع في أي لحظة... أصبحت كاميرا الهاتف حاضرة بقوة في الشارع، والبيت، والسطح، والسيارة، أصبح العالم مصوراً خاضعاً لمزايا الفرد الشخصية، ودهشتهِ، وفضوله.

في مصر، بعدما كان لثورة 25 يناير باعٌ واسع على الهواتف النقالة، عبر تصويرها وخدمتها، وفي سورية التي لم تحدث الثورة إعلامياً لولا الهواتف المحمولة، اتَّخذ الهاتف المُصور في الدولتين شكلاً مغايراً. فصفحات الجرائد الرسمية والخاصة في مصر، تُبرز قيمة للصحافة المصورة عبر الهاتف.

في مصر ثورة كبيرة لالتقاط الحدث، فأي حدث مصري قد تشاهد مئات الفيديوهات له عبر "يوتيوب"، مصوراً من جموع الشباب المتابعين للحدث، أو حتى الصحافيين. فعلى سبيل المثال، قد تشاهد أكثر من 50 مقطعاً مصوراً عبر "يوتيوب" لنقل جسد الفنان محمود عبد العزيز إلى المقبرة. هذه المقاطع يصورها هواة أو صحافيون متابعون، لكنّ الظاهرة تأخذ شكلاً هوسياً.

اقــرأ أيضاً

أكثر من ثلاثين قناة على "يوتيوب" تقوم بنقل الأحداث في مصر عبر مقاطع مصورة. تُبرز المقاطع هوساً متعاظماً لنقل الحدث، تحت عناوين مضخمة جداً. فيتحول ظهور الفنان عادل إمام في أي مكان إلى عشرات العناوين لمقاطع فيديو، وظهور أي فنان آخر أو مذيع أو إعلامي يتحول إلى ظاهرة موسعة من التغطية. في مصر تصل حمى التصوير الفردي الخاص لتشمل كل مناحي الحياة المصرية، من الوزراء، وصولاً للصحافيين والفنانين.

هذه الحمى كفيض للصورة لا تدل على أهمية المعلومة وأهميتها في الحياة العامة، بقدر تأثر المجتمع المصري بفاعليه الإعلاميين والفنيين. هذا الفاعلُ المشهور عبر التلفاز يأخذ مرتبة نجمٍ مُخلص، فظاهرة التصوير مبالغ فيها، وتخترق خصوصية أي فنان وأي شخص، لكنها تتمتع بمتابعة جماهيرية واسعة.

مردُّ هذه المتابعة دور الشخص في النظام الاجتماعي المصري، ذلك أنّ المجتمع لم يحسم أمره أمام نجومه، ودورها مهما كبر أو صغر يبدو مثيراً للمتابعة. يدعم هذا شعور لدى المواطن المصري بأنّ هؤلاء كلهم صانعو العالم المصري، بتفاصيله وأخباره وحكاياته وأفلامه. أي أنّ الاعتبار المكثف يتم لقدرتهم وشأنهم المتخيل. خلفية هذا أيضاً بمركزية الفاعلين التي تُصنع من خلال الأجهزة الأمنية، المسيطرة بشكل كامل على حيوات الإعلاميين المصريين، مما جعلهم متاحين وحدهم دون أدنى تناقض مع أي بديل آخر.

وتبدو مصر كلها عبارة عن مائة شخص مُتابعين بشكل هوسي من جمهور عبر الإنترنت، لا يرى أمامه سوى متابعات لتحركاتهم ووفياتهم، زياراتهم وتصرفاتهم.

طبيعية الميديا المركزية في مصر تنشدُ هذه الجوهرية لدور الفرد وعظمته، الكاميرا، الصورة، التلفزيون، تأخذ أدواراً قياسية في التأثير. هذا مصنوع منذ زمن الفنانين الأوائل أم كلثوم مثلاً، حيث الدهشة لم تفارق المجتمع بأن الذي يظهر تلفزيونياً نجمٌ لا ينفك عنه السحر.

في سورية لا يملك الهاتف أي قيمة بعد انتهاء حالة المظاهرات في مناطق حكم النظام، فالنظام المصري يسمح بالتصوير في الشارع مثلاً للأفراد عبر الهاتف، أو لا يلاحق من يُمسك كاميراته ويصور (بشكلٍ عام، إلا أنّ بعض الحالات حصلت)، أما في سورية، فبالكاد يتجرأ الشباب أن يحتفظوا بصورة شخصية لهم في الشارع. أما النجوم عموماً فلا يحظون بأي قيمة خلال تفاصيل حياتهم اليومية. ولا أحد يثار نحو جنازة والد أي فنان أو إعلامي.

الفارق الجوهري في انشقاق الميديا السورية مبكراً عن شخصياتها، لنمطية النظام المُنفرة للفئات، ولجوء السوريين إلى تكوين ذاكرة وانبهار وثقافة من نواحٍ هامشية وخاصة، بخلاف المصريين الذين أجبرتهم مركزية الدولة على تداول الشخصيات والتمسك بها.

بين الحالتين شغف لمتابعة السطحية. السوريون يخافون الكاميرا في الشارع، والمصريون يستهلكون المعلومة الأقل فائدة.

في مصر ثورة كبيرة لالتقاط الحدث، فأي حدث مصري قد تشاهد مئات الفيديوهات له عبر "يوتيوب"، مصوراً من جموع الشباب المتابعين للحدث، أو حتى الصحافيين. فعلى سبيل المثال، قد تشاهد أكثر من 50 مقطعاً مصوراً عبر "يوتيوب" لنقل جسد الفنان محمود عبد العزيز إلى المقبرة. هذه المقاطع يصورها هواة أو صحافيون متابعون، لكنّ الظاهرة تأخذ شكلاً هوسياً.

أكثر من ثلاثين قناة على "يوتيوب" تقوم بنقل الأحداث في مصر عبر مقاطع مصورة. تُبرز المقاطع هوساً متعاظماً لنقل الحدث، تحت عناوين مضخمة جداً. فيتحول ظهور الفنان عادل إمام في أي مكان إلى عشرات العناوين لمقاطع فيديو، وظهور أي فنان آخر أو مذيع أو إعلامي يتحول إلى ظاهرة موسعة من التغطية. في مصر تصل حمى التصوير الفردي الخاص لتشمل كل مناحي الحياة المصرية، من الوزراء، وصولاً للصحافيين والفنانين.

هذه الحمى كفيض للصورة لا تدل على أهمية المعلومة وأهميتها في الحياة العامة، بقدر تأثر المجتمع المصري بفاعليه الإعلاميين والفنيين. هذا الفاعلُ المشهور عبر التلفاز يأخذ مرتبة نجمٍ مُخلص، فظاهرة التصوير مبالغ فيها، وتخترق خصوصية أي فنان وأي شخص، لكنها تتمتع بمتابعة جماهيرية واسعة.

مردُّ هذه المتابعة دور الشخص في النظام الاجتماعي المصري، ذلك أنّ المجتمع لم يحسم أمره أمام نجومه، ودورها مهما كبر أو صغر يبدو مثيراً للمتابعة. يدعم هذا شعور لدى المواطن المصري بأنّ هؤلاء كلهم صانعو العالم المصري، بتفاصيله وأخباره وحكاياته وأفلامه. أي أنّ الاعتبار المكثف يتم لقدرتهم وشأنهم المتخيل. خلفية هذا أيضاً بمركزية الفاعلين التي تُصنع من خلال الأجهزة الأمنية، المسيطرة بشكل كامل على حيوات الإعلاميين المصريين، مما جعلهم متاحين وحدهم دون أدنى تناقض مع أي بديل آخر.

وتبدو مصر كلها عبارة عن مائة شخص مُتابعين بشكل هوسي من جمهور عبر الإنترنت، لا يرى أمامه سوى متابعات لتحركاتهم ووفياتهم، زياراتهم وتصرفاتهم.

طبيعية الميديا المركزية في مصر تنشدُ هذه الجوهرية لدور الفرد وعظمته، الكاميرا، الصورة، التلفزيون، تأخذ أدواراً قياسية في التأثير. هذا مصنوع منذ زمن الفنانين الأوائل أم كلثوم مثلاً، حيث الدهشة لم تفارق المجتمع بأن الذي يظهر تلفزيونياً نجمٌ لا ينفك عنه السحر.

في سورية لا يملك الهاتف أي قيمة بعد انتهاء حالة المظاهرات في مناطق حكم النظام، فالنظام المصري يسمح بالتصوير في الشارع مثلاً للأفراد عبر الهاتف، أو لا يلاحق من يُمسك كاميراته ويصور (بشكلٍ عام، إلا أنّ بعض الحالات حصلت)، أما في سورية، فبالكاد يتجرأ الشباب أن يحتفظوا بصورة شخصية لهم في الشارع. أما النجوم عموماً فلا يحظون بأي قيمة خلال تفاصيل حياتهم اليومية. ولا أحد يثار نحو جنازة والد أي فنان أو إعلامي.

الفارق الجوهري في انشقاق الميديا السورية مبكراً عن شخصياتها، لنمطية النظام المُنفرة للفئات، ولجوء السوريين إلى تكوين ذاكرة وانبهار وثقافة من نواحٍ هامشية وخاصة، بخلاف المصريين الذين أجبرتهم مركزية الدولة على تداول الشخصيات والتمسك بها.

بين الحالتين شغف لمتابعة السطحية. السوريون يخافون الكاميرا في الشارع، والمصريون يستهلكون المعلومة الأقل فائدة.