08 نوفمبر 2024

قرار التقسيم ليس فرصة ضائعة

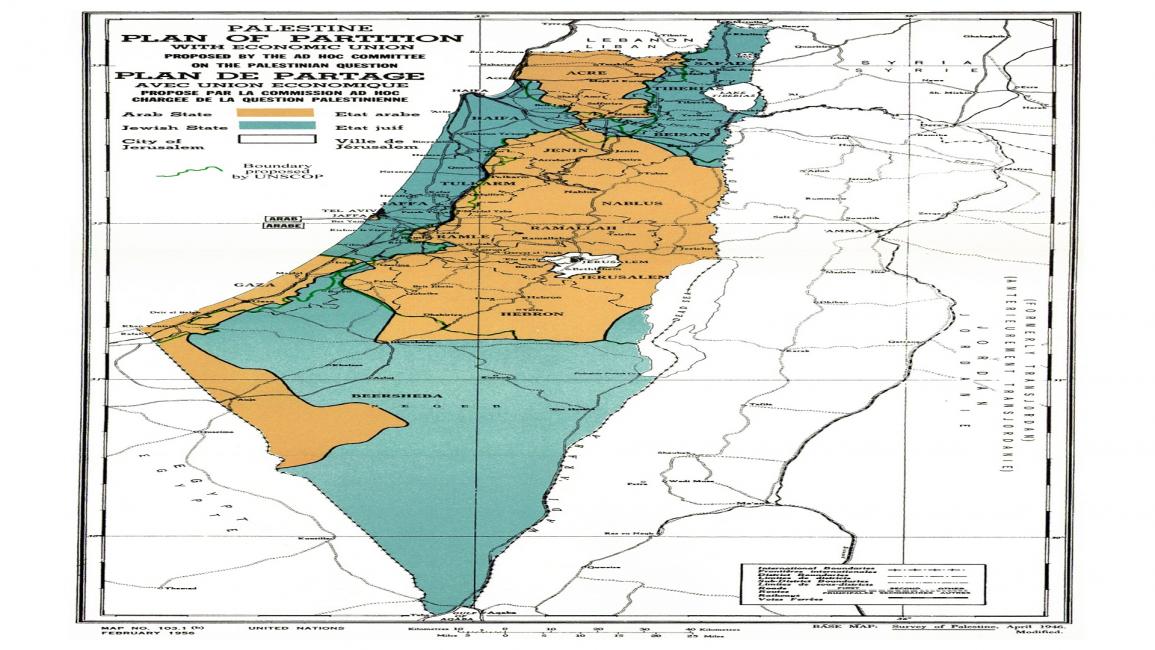

خريطة توضح تقسيم فلسطين بموجب خطة الأمم المتحدة (1يناير/1947/Getty)

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل 68 عاماً، وبالضبط في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، قرارها رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين، وحظي بموافقة 33 صوتاً مقابل رفض 13 وامتناع 10 عن التصويت، ونصّ على إنهاء الانتداب البريطاني عليها، وتقسيمها إلى دولتين، يهودية وعربية. قبلت معظم المنظمات اليهودية القرار، ورفضته الدول العربية، واعتبرته ظالماً ومجحفاً بحق أصحاب الأرض، وانحيازا سافرا للأطروحة الصهيونية. وإثر ذلك، اندلعت موجة من الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت معظم البلاد العربية، أعقبها بعد ذلك بأشهر قيام الكيان الصهيوني، واندلاع حرب 1948 وتهجير آلاف الفلسطينيين، وهزيمة الجيوش العربية، وبقية فصول المأساة معروفة.

أفضت حالة الانسداد التي وصلت إليها القضية الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، إلى شيوع فكرة أن تاريخ هذه القضية هو تاريخ الفرص الضائعة، خصوصاً في ما يتعلق بهذا القرار الذي طرحته المنظمة الدولية، وقوبل برفض عربي قاطع قبل سبعين عاماً. ويرى بعضهم أن رفضه كان خطأ تاريخياً، وسوءَ تقدير استراتيجياً، ما زلنا ندفع ثمنه على واجهات عدة، أهمها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، واستعصاء قيام سلام شامل في المنطقة، وتجذّر السلطوية العربية (المنحدرة من المؤسسة العسكرية)، وتزايد الإنفاق العسكري، وتعطيل التنمية والتحوّل الديمقراطي في العالم العربي. كان القبول به، في اجتهاد هؤلاء، سيمكّن الفلسطينيين من تأسيس كيان سياسي على حوالي 45% من فلسطين التاريخية (كان هذا الكيان يمتد، حسب قرار التقسيم، على جزء من الجليل وعكا والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الذي يمتد حتى رفح، إضافة إلى جزء على طول الحدود مع مصر)، والتوفر على نخبةٍ متمرسةٍ وقادرةٍ على تبني قضيتهم العادلة، وتدبيرها حسب التوازنات القائمة آنذاك، خصوصاً على مستوى الأمم المتحدة، بدل انتظار كل هذه العقود لخوض معركة شرسة من أجل الحصول على عضوية غير كاملة فيها.

حسب وجهة النظر هاته، كان ذلك سيفرض "أمراً واقعاً" آخرَ على الأرض، ويوفر أوراقاً سياسية وجيوستراتيجية مهمة، تمنح هذا الكيان هامشاً لتدبير الصراع، والتفاعل مع متغيراته، بما يحافظ على ما في اليد، أولاً، ويقود، ثانياً، صوب آفاق أخرى على درب تحرير الجزء المحتل، الأمر الذي كان سيجنب الشعب الفلسطيني الكثير من المعاناة والإخفاقات والنكسات العسكرية والسياسية، وكان سيفتح أمام قضيته بعض الدروب في متاهة السياسة الإقليمية والدولية. كما أن هذا الوضع كان سيحقق استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، في شقيه السياسي والعسكري، ويجنبه الارتهان لمتغيرات النظام الإقليمي العربي، ويحميه من تآمر بعض الأنظمة العربية التي تاجرت بفلسطين، وسخّرتها لخدمة أجنداتها الداخلية الإقليمية، قبل أن تتركها تواجه مصيرها وحدها، بعد أن نضبت موارد شرعية هذه الأنظمة، وأفلست مشاريعها القومية، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر في المنطقة.

يُضاف إلى ذلك أن تأسيس هذا الكيان على جزء من التراب الفلسطيني، وفق قرار التقسيم، كان سيمنح خطَّ مواجهة مباشراً مع العدو، عوض الارتهان لخيارات البلدان العربية التي استقبلت العمل الفدائي الفلسطيني على أراضيها (الأردن ولبنان خصوصاً)، ولا شك أن افتقاد منظمة التحرير خطَّ المواجهة هذا مع إسرائيل، في الثلاثين عاماً الأخيرة، أوجد حقائق جديدة على الأرض، دفعت بها إلى البحث عما تمنحه هوامش السياسة الضيقة، والدخول، بالتالي، في مفاوضاتٍ غير متكافئة، وتقديم تنازلات كبرى، أفضت إلى تسوياتٍ مهينةٍ، لم تزد العدو إلا تعنتاً وصلفاً وإمعاناً في سياسته العنصرية.

لكن صورة المشهد لا تكتمل إلا باستدعاء الطبقات العميقة للصراع، والغوص في تفاصيلها،

ففضلا عن أن القبول بقرار التقسيم كان سيصطدم بمعارضة شعبية واسعة في البلدان العربية، لاعتباراتٍ تاريخيةٍ ودينيةٍ وثقافية، فقد كشفت وثائق تاريخية عديدة أن قبول الصهاينة به كان تكتيكاً مرحلياً، وليس استراتيجية تعكس انحيازاً واضحاً منهم لخيار التعايش والسلام مع الفلسطينيين، وهو ما بدا جلياً في البداية، في إعلان قيام إسرائيل في مايو/ أيار 1948، والذي لم يأت على ذكر هذا القرار، ولا القبول به، ولا إشارته إلى قيام دولة عربية على جزء من فلسطين التاريخية، بل أشار إلى "قرار الأمم المتحدة القاضي بإقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل"، وإلى "الحق الطبيعي والتاريخي لليهود" الذي يخوّل إقامة هذه الدولة، ما يعني رفضَ قادة الحركة الصهيونية قيام دولة فلسطينية، حسب مقتضيات القرار المذكور، وتعبيراً دالاً عن نيتهم المبيتة في احتلال مزيد من الأراضي، وتهجير سكانها، لاسيما في ظل التفوق الديمغرافي العربي داخل حدود الدولة اليهودية. ولذلك، دأبوا على عدم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، وأهمها قرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم، لما يتضمنه من مخاطر بالنسبة للمشروع الصهيوني على المدى البعيد. هذا ناهيك عن سجل إسرائيل الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان، والتي بدأت بارتكابها مجازر مروعة، وتشريدها وتهجيرها آلاف الفلسطينيين من ديارهم، في خرق واضح لقرار التقسيم، ونهجِ حكوماتها المتعاقبة سياسات عنصرية، تجد تعبيراتها الدالة في الاحتلال والاستيطان والتهويد.

لا معنى لكلمة "لو"، حين نستدعي وقائع التاريخ ومنعرجاته المختلفة، لكنها قد تساعد أحياناً على تفكيك المفارقات التي ينطوي عليها هذا التاريخ، في أفق إعادة بنائها وتركيبها، بما يعزز قوة الرواية الحقيقية والشرعية للصراع.

حسب وجهة النظر هاته، كان ذلك سيفرض "أمراً واقعاً" آخرَ على الأرض، ويوفر أوراقاً سياسية وجيوستراتيجية مهمة، تمنح هذا الكيان هامشاً لتدبير الصراع، والتفاعل مع متغيراته، بما يحافظ على ما في اليد، أولاً، ويقود، ثانياً، صوب آفاق أخرى على درب تحرير الجزء المحتل، الأمر الذي كان سيجنب الشعب الفلسطيني الكثير من المعاناة والإخفاقات والنكسات العسكرية والسياسية، وكان سيفتح أمام قضيته بعض الدروب في متاهة السياسة الإقليمية والدولية. كما أن هذا الوضع كان سيحقق استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، في شقيه السياسي والعسكري، ويجنبه الارتهان لمتغيرات النظام الإقليمي العربي، ويحميه من تآمر بعض الأنظمة العربية التي تاجرت بفلسطين، وسخّرتها لخدمة أجنداتها الداخلية الإقليمية، قبل أن تتركها تواجه مصيرها وحدها، بعد أن نضبت موارد شرعية هذه الأنظمة، وأفلست مشاريعها القومية، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر في المنطقة.

يُضاف إلى ذلك أن تأسيس هذا الكيان على جزء من التراب الفلسطيني، وفق قرار التقسيم، كان سيمنح خطَّ مواجهة مباشراً مع العدو، عوض الارتهان لخيارات البلدان العربية التي استقبلت العمل الفدائي الفلسطيني على أراضيها (الأردن ولبنان خصوصاً)، ولا شك أن افتقاد منظمة التحرير خطَّ المواجهة هذا مع إسرائيل، في الثلاثين عاماً الأخيرة، أوجد حقائق جديدة على الأرض، دفعت بها إلى البحث عما تمنحه هوامش السياسة الضيقة، والدخول، بالتالي، في مفاوضاتٍ غير متكافئة، وتقديم تنازلات كبرى، أفضت إلى تسوياتٍ مهينةٍ، لم تزد العدو إلا تعنتاً وصلفاً وإمعاناً في سياسته العنصرية.

لكن صورة المشهد لا تكتمل إلا باستدعاء الطبقات العميقة للصراع، والغوص في تفاصيلها،

لا معنى لكلمة "لو"، حين نستدعي وقائع التاريخ ومنعرجاته المختلفة، لكنها قد تساعد أحياناً على تفكيك المفارقات التي ينطوي عليها هذا التاريخ، في أفق إعادة بنائها وتركيبها، بما يعزز قوة الرواية الحقيقية والشرعية للصراع.