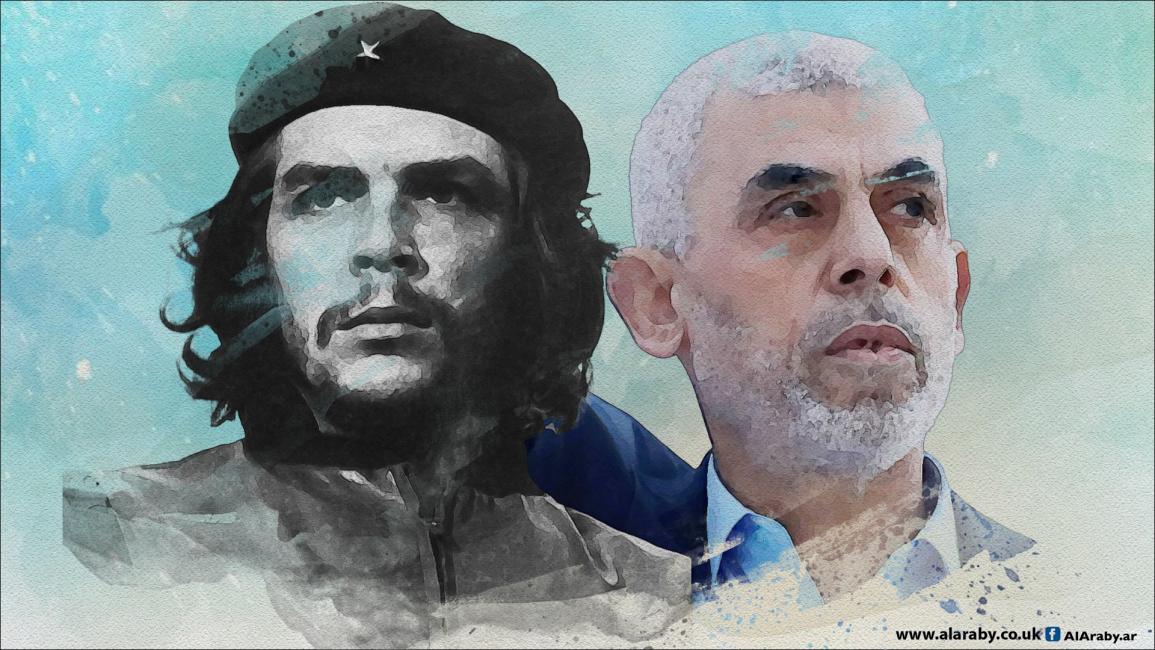

غيفارا والسِّنوار وبلاغةُ الصورة

حلّت قبل أسبوعين الذكرى 57 لاستشهاد الثائر الأممي إرنستـو تشي غيفارا، الذي أُعدم رمياً بالرصاص في قرية لاهيغويرا في بوليفيا (1967)، في غضون محاولته التعبئة والتحشيد من أجل إشعال ثورةٍ على نظام الجنرال ريني بارينتوس، الموالي للولايات المتّحدة. وبغاية توثيق تلك اللحظة المفعمة بإسقاط أحد رموز اليسار الأكثر راديكاليةً ومعاداةً لهيمنة الرأسمالية على ثروات الشعوب ومقدّراتها، التُقطت له صورة لحظاتٍ بعد إعدامه، وهو ممدّد على الأرض، بعينين مفتوحتيْن، وجسد معفّر بالدم والتراب. وبدلاً من أن تنتج تلك الصورة دلالتها كما أرادها النظام البوليفي الحاكم، ووكالة الاستخبارات الأميركية، أنتجت دلالةً معكوسةً وغيرَ متوقّعةٍ، بعد أن غدا غيفارا رمزاً نضالياً وقائداً ثورياً مُلهِماً، ومن أبطال الخيال الشعبي في أميركا اللاتينية ودول الجنوب.

بعد 57 عاماً سيتكرّر المشهد، لكن ضمن سياقات تاريخية وسياسية وثقافية مغايرة تماماً، بعد نشر وسائل إعلام إسرائيلية صورتَين لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السّنوار، بعد استشهاده في اشتباكٍ مع قوّة إسرائيلية في تلّ السلطان في مدينة رفح، جنوب قطاع غزّة. بدا السّنوار في الصورة الأولى ملقىً في وسط الركام، مُمسكاً سلاحه، مُقبلاً غير مُدبر مثل أيّ مقاتل في كتائب عزّ الدين القسّام. كانت هذه الصورة كفيلةً بحرمان حكومة بنيامين نتنياهو من أيّ إنجاز استخباراتي أو حتّى عسكري، بعد أن قادت المصادفة وحدها القوّةَ الإسرائيليةَ (التي اشتبك معها السّنوار) إلى المبنى الذي تحصّن فيه. ولم يكن حظّ حكومة نتنياهو في الصورة الثانية أفضل من الأولى، بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطعَ فيديو يوثّق اللحظات الأخيرة للسّنوار، الذي ظهر بوجه ملثّم يجلس على أريكة، بعد أن أُصيب في يده اليمنى إصابةً بليغةً، قبل أن يُلقي بعصاً كانت بيده اليسرى نحو مُسيَّرة إسرائيلية أُرسلت لتصوير تلك اللحظات.

كانت الكاميرا التي وثّقت مشهد السّنوار، بعد أن سقط في ساحة الشرف في مواجهة قوات الاحتلال، هي ذاتها التي وثّقت قبل 57 عاماً مشهد جثّة غيفارا بعد مصرعه في أدغال بوليفيا. لا تؤسّس الصورةُ بلاغتها إلّا بما تنتجه من دلالات بصرية، سرعان ما تغدو سياسيةً بالضرورة. كانت الغاية من تصوير جثة غيفارا توثيقَ انكسار مشروع الكفاح الثوري المسلّح العابر للحدود، في مواجهة قوى الهيمنة والاستغلال والاستعمار الجديد. لكن الصورة في تداولها وانتقالها من جيل إلى جيل أنتجت دلالةً معكوسةً، دلالة القائد الذي يترك منصبه، وزيراً للصناعة في كوبا، ليكون في طليعة الثورات وحركات التحرّر العالمية، قبل أن يلقى مصرعه وحيداً في بوليفيا، فيما كان بوسعه أن يحتفظ بمنصبه، إلى جانب رفيق دربه فيديل كاسترو، لكنّه فضّل مخاطر الثورة ومطبّاتها على بريق السلطة ومكاسبها.

في حالة يحيى السّنوار، فوّتت الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن التقاط صورة جثته وتسريبها فرصةً لا تُعوّض على نتنياهو، الغارق في مستنقعَي غزّة وجنوب لبنان؛ فلطالما قدّمت الحكومةُ والنُخَبُ والإعلامُ في دولة الاحتلال السّنوارَ ليس مسؤولاً أوّلَ عن هجوم 7 أكتوبر (2023)، بل أيضا باعتباره عقبةً حالت (ولا تزال) دون إنجاز صفقة تبادل مع "حماس" بالشروط الإسرائيلية، ما يعني أنّ مصرعه كان بحاجة لإخراج مغاير، من خلال ''اصطياده'' في مخبئه في أحد أنفاق قطاع غزّة، محاطاً بحرسه الشخصي، ثمّ القبض عليه ومحاكمته ''مجرمَ حربٍ''، مسؤولاً عن مقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين، ثمّ إعدامه. لكن السّنوار أربك الحسابات الإسرائيلية بجسارته ونزعته الاستشهادية بتفضيله مواجهة قوات الاحتلال، من دون أن يكترث للمصير الذي ينتظره. وبدلاً من أن تمنح صورتاه النصر لدولة الاحتلال، بدتا وكأنهما تخطّان (من دون قصدٍ بالطبع) ميلادَ أيقونة نضالية عربية وكونية.

نجح يحيى السّنوار في بناء أسطورته في السردية الإسرائيلية باعتباره مهندس ''طوفان الأقصى''، الذي شكّل ضربةً غير مسبوقة للكبرياء الإسرائيلي، مثلما كان غيفارا مهندسَ مشاريع الكفاح الثوري المسلّح في أميركا اللاتينية في خمسينيّات القرن الماضي وستينيّاته.