31 ديسمبر 2021

سارة.. الطفولة وثقافة الاستبداد

تحدّث العالم التربوي شيلر، في تربيته الجمالية، أن اللعب "ثقافة تربوية تحرّرية خلاقة، وهو روح الطفولة التي تستمر بنا حتى نصبح شباباً ناضجين. وروح هذه الثقافة هي حالة اكتمال، وليست حالة نقص للنضج". وثقافة اللعب تحرّرية مطلقة، لا هي تحتمل التسلط والاستبداد، ولا تحتملها أي سلطة استبدادية. إذ تتحول التربية في ظل الاستبداد إلى أداة مختطفة، لتثبيت واقع الاستبداد والقهر، وأداة لتبرير هذا الواقع ولإعادة إنتاجه.

وعى المستبدون هذه العلاقة، وفهموا أن عليهم زرع مفاهيم السيطرة والتبعية منذ المراحل الأولى لتشكل الشخصية. ولهذا أنشأ هتلر في ألمانيا منظمة "أبناء أنثى الذئب" للأطفال بين 4 إلى 8 سنوات، ومنظمة "باليلا" للأطفال بين 8 إلى 14 سنة، ومنظمة "أفانجوارديستا" للأطفال بين 14إلى 18. كما أنشأ موسوليني التنظيمات شبه العسكرية التي كان الطلاب في مرحلة الابتدائية يردّدون فيها كل صباح: "أنا أؤمن بروما، الخالدة أم بلادي، أؤمن بعبقرية موسوليني وببعث الإمبراطورية من موتها".

وهذا ما جعل النظام الديكتاتوري في سورية ينشئ مؤسسة "طلائع البعث"، ثم "شبيبة الثورة"، وبعدها تتنتقل إلى "اتحاد الطلاب"، لتكمل هذه المنظمة إجهازها على شخصية الطالب، ولتكمل تدجين إنسانيته، وقتلها، ما جعل المدرسة في سورية تلعب دوراً أيديولوجياً عميقاً وخطيراً، وهو عملية إعادة إنتاج علاقات القوة والسيطرة، فقد أضيفت إلى المهمة التعليمية للمدرسة مهمة أيديولوجية جديدة هي إنتاج قيم الطاعة والخضوع التي تبدأ من الشعارات التي تردّد في كل صباح، ومن صور القائد الخالد المغوار البطل الخارق الوحيد على الأرض، التي تملأ أغلفة الكتب والدفاتر المدرسية، وشهادات التقدير، والتفوق، والتي تملأ جدار كل صف، لكي ترسخ في روح الطفل ثقافة تقديس الشخص الواحد التي تقود إلى أن تحطم في الطالب روح المشاركة، وروح صناعة الفريق واحترامه، وثقافة احترام الفكر، بدلاً من تقديس الشخص، وثقافة احترام الذات قبل كل شيء.

وتبدأ حالة التسلط والاستبداد من العلاقة بين المعلمين والمتعلمين في المدرسة، وبين المدربين والمدراء والطلاب، وذلك مثال حيوي للعلاقة القائمة بين القاهرين والمقهورين. وبالتالي تحس ذات الطفل والشاب بفقد أي شعور بالحرية، وأي احتمال للإبداع، ونحصل على أجيال كاملة استنساخات لنموذج الديكتاتور نفسه، في كل طريقة تفكيرها وتعاطيها مع الحياة، ومع الآخر، ومع نفسها، فالحرية شعور عميق داخل الطفل باستقلاليته. والعمل الإبداعي هو نتيجة الفعل الإنساني المعتمد على هذا الشعور الحقيقي.

أدّى التسلط التربوي الذي مارسه النظام الحاكم في سورية إلى إنتاج الشخصية السلبية المطلوبة، وهي التي تملؤها روح الهزيمة والضعف والقصور، وحولتهم شخصيات جاهزة لقبول الفساد والخراب الأخلاقي الذي تراهن السلطة القمعية على انتشاره لتستمر.

يقول ابن خلدون: "الاستبداد والظلم والفساد والقمع تُحوّل الناس إلى شخصيات ضعيفة، فيها كذب ومكر وتملق. وعندئذٍ، فلا خير فيهم، فلا هم يستطيعون المطالبة بشيء قوي، ولا الموافقة إذا طالبهم أحد. وبهذا يتحول الشعب إلى غالبية منافقة، ويتحول رجال الفكر والعلم والدين إلى التعلق بالرسوم والأشكال، وتصبح مهمة أصحاب العلم تبريرًا للمستبد وتصديقه وترويجًا لبضاعته الفاسدة".

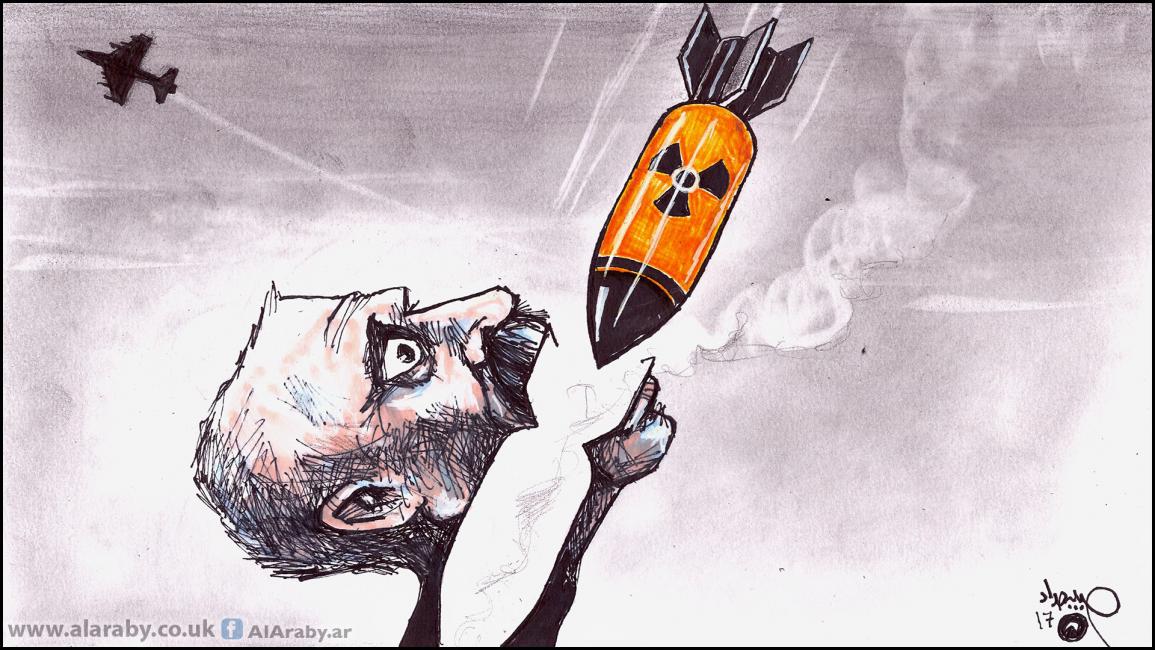

إن نظاماً مثل النظام الديكتاتوري الشمولي السوري لم يكتف فقط بكل هذا التخريب الممنهج للطفولة السورية، ولمرحلة الشباب السورية، وبالتالي للشخصية السورية كلها، طوال سنوات حكمه الأربعين، وإنما جعل الطفولة نفسها، في سورية، وفي كل العالم، في موقع المأزق والمساومة والابتزاز، حين يصمت العالم، ويقبل قلع أظافر أطفال درعا الذين كتبوا له "ارحل" على جدران مدرستهم قبل أزيد من ست سنوات. حين يمر قتل الطفل حمزة الخطيب تحت التعذيب. والأخطر على كل البنية الأخلاقية البشرية في كل بقعة في الأرض، وعلى كل المفاهيم الثقافية والتنظيرية، الحكم بالكيميائي على ألف طفل سوري، أن يناموا معاً نومتهم الأخيرة الباردة، وأن يجرّبوا هناك في قبورهم الصغيرة كل الألعاب التي عرفها أطفال العالم، وأن يتناقل اليوم صور سارة الطفلة الرضيعة التي ماتت في الغوطة من الجوع.

هذا عالم كامل سيموت من جوع الأخلاق، يرى كل يوم أن مليون طفل سوري موزعين بين ملاعب المقابر، يستقبلون في هذه الأيام أطفال إدلب ودير الزور والرّقة والغوطة، لكي يكونوا حرّاس المرمى الوحيدين، أو أنهم ما زالوا فوق الأرض، لكنهم لم يعودوا يمتلكون سوى قدم واحدة، يضربون بها هذا العالم، ككرة جوفاء، لا تصيب القلب.

وعى المستبدون هذه العلاقة، وفهموا أن عليهم زرع مفاهيم السيطرة والتبعية منذ المراحل الأولى لتشكل الشخصية. ولهذا أنشأ هتلر في ألمانيا منظمة "أبناء أنثى الذئب" للأطفال بين 4 إلى 8 سنوات، ومنظمة "باليلا" للأطفال بين 8 إلى 14 سنة، ومنظمة "أفانجوارديستا" للأطفال بين 14إلى 18. كما أنشأ موسوليني التنظيمات شبه العسكرية التي كان الطلاب في مرحلة الابتدائية يردّدون فيها كل صباح: "أنا أؤمن بروما، الخالدة أم بلادي، أؤمن بعبقرية موسوليني وببعث الإمبراطورية من موتها".

وهذا ما جعل النظام الديكتاتوري في سورية ينشئ مؤسسة "طلائع البعث"، ثم "شبيبة الثورة"، وبعدها تتنتقل إلى "اتحاد الطلاب"، لتكمل هذه المنظمة إجهازها على شخصية الطالب، ولتكمل تدجين إنسانيته، وقتلها، ما جعل المدرسة في سورية تلعب دوراً أيديولوجياً عميقاً وخطيراً، وهو عملية إعادة إنتاج علاقات القوة والسيطرة، فقد أضيفت إلى المهمة التعليمية للمدرسة مهمة أيديولوجية جديدة هي إنتاج قيم الطاعة والخضوع التي تبدأ من الشعارات التي تردّد في كل صباح، ومن صور القائد الخالد المغوار البطل الخارق الوحيد على الأرض، التي تملأ أغلفة الكتب والدفاتر المدرسية، وشهادات التقدير، والتفوق، والتي تملأ جدار كل صف، لكي ترسخ في روح الطفل ثقافة تقديس الشخص الواحد التي تقود إلى أن تحطم في الطالب روح المشاركة، وروح صناعة الفريق واحترامه، وثقافة احترام الفكر، بدلاً من تقديس الشخص، وثقافة احترام الذات قبل كل شيء.

وتبدأ حالة التسلط والاستبداد من العلاقة بين المعلمين والمتعلمين في المدرسة، وبين المدربين والمدراء والطلاب، وذلك مثال حيوي للعلاقة القائمة بين القاهرين والمقهورين. وبالتالي تحس ذات الطفل والشاب بفقد أي شعور بالحرية، وأي احتمال للإبداع، ونحصل على أجيال كاملة استنساخات لنموذج الديكتاتور نفسه، في كل طريقة تفكيرها وتعاطيها مع الحياة، ومع الآخر، ومع نفسها، فالحرية شعور عميق داخل الطفل باستقلاليته. والعمل الإبداعي هو نتيجة الفعل الإنساني المعتمد على هذا الشعور الحقيقي.

أدّى التسلط التربوي الذي مارسه النظام الحاكم في سورية إلى إنتاج الشخصية السلبية المطلوبة، وهي التي تملؤها روح الهزيمة والضعف والقصور، وحولتهم شخصيات جاهزة لقبول الفساد والخراب الأخلاقي الذي تراهن السلطة القمعية على انتشاره لتستمر.

يقول ابن خلدون: "الاستبداد والظلم والفساد والقمع تُحوّل الناس إلى شخصيات ضعيفة، فيها كذب ومكر وتملق. وعندئذٍ، فلا خير فيهم، فلا هم يستطيعون المطالبة بشيء قوي، ولا الموافقة إذا طالبهم أحد. وبهذا يتحول الشعب إلى غالبية منافقة، ويتحول رجال الفكر والعلم والدين إلى التعلق بالرسوم والأشكال، وتصبح مهمة أصحاب العلم تبريرًا للمستبد وتصديقه وترويجًا لبضاعته الفاسدة".

إن نظاماً مثل النظام الديكتاتوري الشمولي السوري لم يكتف فقط بكل هذا التخريب الممنهج للطفولة السورية، ولمرحلة الشباب السورية، وبالتالي للشخصية السورية كلها، طوال سنوات حكمه الأربعين، وإنما جعل الطفولة نفسها، في سورية، وفي كل العالم، في موقع المأزق والمساومة والابتزاز، حين يصمت العالم، ويقبل قلع أظافر أطفال درعا الذين كتبوا له "ارحل" على جدران مدرستهم قبل أزيد من ست سنوات. حين يمر قتل الطفل حمزة الخطيب تحت التعذيب. والأخطر على كل البنية الأخلاقية البشرية في كل بقعة في الأرض، وعلى كل المفاهيم الثقافية والتنظيرية، الحكم بالكيميائي على ألف طفل سوري، أن يناموا معاً نومتهم الأخيرة الباردة، وأن يجرّبوا هناك في قبورهم الصغيرة كل الألعاب التي عرفها أطفال العالم، وأن يتناقل اليوم صور سارة الطفلة الرضيعة التي ماتت في الغوطة من الجوع.

هذا عالم كامل سيموت من جوع الأخلاق، يرى كل يوم أن مليون طفل سوري موزعين بين ملاعب المقابر، يستقبلون في هذه الأيام أطفال إدلب ودير الزور والرّقة والغوطة، لكي يكونوا حرّاس المرمى الوحيدين، أو أنهم ما زالوا فوق الأرض، لكنهم لم يعودوا يمتلكون سوى قدم واحدة، يضربون بها هذا العالم، ككرة جوفاء، لا تصيب القلب.

دلالات

مقالات أخرى

03 سبتمبر 2021

21 مايو 2021

17 ابريل 2021