14 نوفمبر 2024

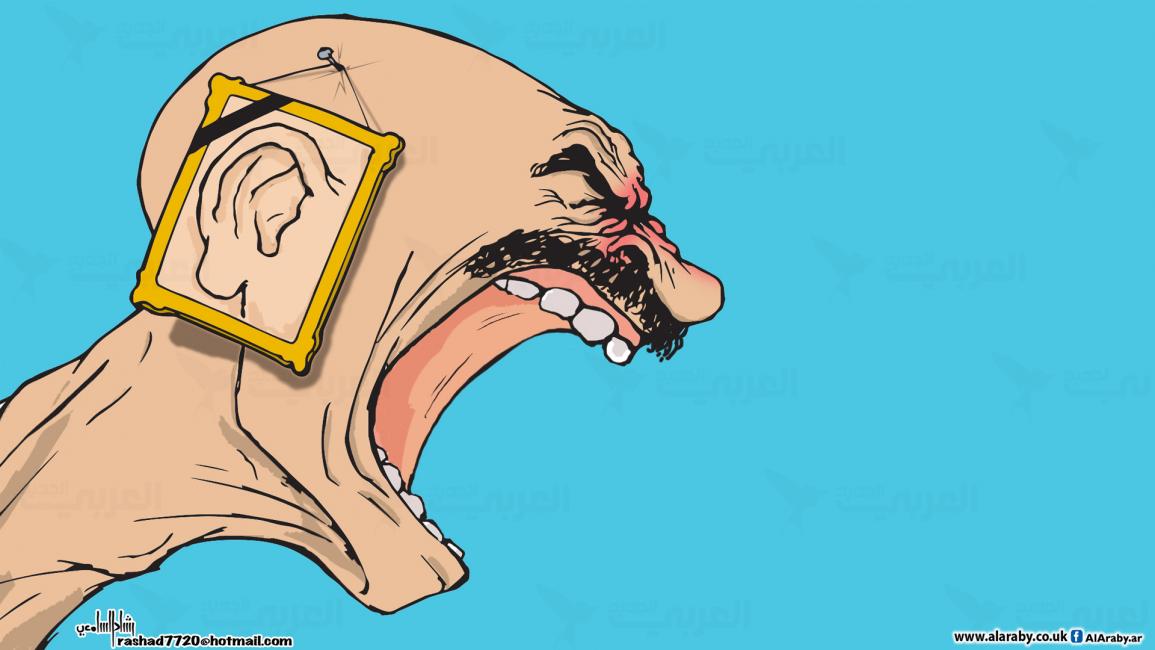

الغضب العربي لم يَعُد ساطعاً

الغضب هو المتبقي. في السياسة، كما في آداب التعامل. نفدَت كل الطاقات الأخرى. لم نَعُد نملك القدرة على التوقف قليلاً، والتفكير، مجرّد التفكير البسيط، بشأن ما يحصل لنا. بمرارةٍ وتجهّم، نملك قدرةً على الصراخ، غالباً بصوت جهوري، وبعباراتٍ سوداء، مكرّرة، كأنها جرعة مخدّر للأوجاع المشتعلة في دواخلنا. نقاوم بغضب، نعارض بغضب، ننهزم، ننتصر.. لا فرق. نغضب بمنهجية، ميكانيكياً، تلقائياً. الغضب هو في سريرتنا وسيلتنا الوحيدة لنيل حقوقنا. حقوق مهدورة على الدوام. لا هوادة في الهدر. ولا هوادة إذن في الغضب. الغضب ليس هو السلاح وحسب، إنه سلاح حاملي السلاح، سواء كان هذا الأخير صاروخاً أو سلطة.

والأرجح عقلا من بيننا "يبتلع" غضبه، لا يرفع سبابته، لا يُعلي صوته، لا يتلفَّظ إلا بعبارات الهدوء والطمأنينة، لكن رجحان العقل هذا ظرفي، مخنوق، مضطر، لا يسعه إلا الحكمة. وفي دواخله بركانٌ لا يريد له أن ينفجر، ليس في هذه اللحظة بالذات. أنظر مثلاً إلى قادتنا، كم يلعبون بالغضب كأنهم في ساحةٍ منْسيةٍ لمراهقين يتدربون على الكرة. يوم يصعدون إلى القمة، يكونون قد ملأوا الرحاب غضباً وشططاً بصراخهم، الهادئ أو الهادر. رموا غضبهم على خصومهم وأعدائهم، رموهم بأقبح العبارات، هدّدوهم، ألقوا الحرَم عليهم، عمالةً وخيانةً وإلى ما هنالك. تعبوا على غضبهم أشد التعب. وفي النهاية، بعدما صاروا مسؤولين أو زعماء، باتَ عليهم أن يحسبوا لغضبهم حسابا، كما يحسبون لميزان القوى. فأخذوا يدوْزنون لحنهم، يضبطونه، بحيث لا يذهبون إلى الداهية بغضبهم. اعتمدوا ذاك الهدوء في لحظات التمرير، ليعودوا إلى نغمتهم الغاضبة في الأوان المناسب، يشمّرون عن صوتهم ولسانهم، فتضجّ الدنيا بالعنف والثأر والكراهية، وتعمى البصائر. فلا يعرف المبتدئ أيّهما مفتعل: الغضب أو الحكمة؟ أم الاثنان معاً؟

ولا فرق جدّيا عندهم بين حالتَي الهزيمة أو الانتصار: الاثنان يبعثان على الغضب. الأولى، الهزيمة، لأن الغضب باتَ الجواب الوحيد المتوفر على الهزيمة، تتخلّلها عباراتٌ مثل

الاستضعاف والظلم والتهميش. والثاني الانتصار، لأن الغضب ضروري لتكشير الأنياب ضد المشكّكين بهذا الانتصار، وبالعبارات نفسها، أي الاستضعاف والظلم والتهميش.. من دون نسيان التهديد! غضبٌ يتوعّد بغضبٍ أعلى، موجع، قارص.. افهموا أننا منتصرون! يقول لسان حالهم. وإلا ذروة جديدة من الغضب، جولة غضب.

الغضب هو عصب التفاعل السياسي مع الحدث، في المشرق العربي، أكثر من غيره من مناطق العرب الشاسعة. هو جزءٌ لا يتجزأ من سلوك وطبائع عمّت بفضائلها على الأفراد؛ شيء يشبه الطبيعة الثانية. تتقوَّم بغضب هو منهج للتفكير، أو بالأحرى لعدم التفكير. طبيعة ثانية، يتناولون عبرها الشؤون العامة، طريقتهم البسيطة تعتمد على نبش كل المثالب، كل الشرور، كل الغباء، كل الأكاذيب، كل الظلم.. الذي يتمتع به العدو. وهذه طريقةٌ أصبحت تقليداً، أسّسه جيلٌ سابقٌ من الغاضبين، كان تخصّصهم رمي أعدائهم، بذكاء وتوثيق وتحليل، في نار غضبهم الساطع.. لم تكن صفةً تناسب الغضب، وقتها، غير السطوع. كان غضباً نديّاً، أخضر، بركان واحد ينفجر، فلسطين، عبد الناصر، "ارفع رأسك يا أخي". أما الآن...

وفي أعماق هذا النموذج من المتعاطين بغضب، ثمّة قناعة مختزنة: من أن غضبهم هذا هو طريقتهم في تأكيد حقوقهم وفي انتزاعها. أكانت هذه الحقوق وطنيةً أم خاصة. أن يكونوا غاضبين يعني أن معهم حقاً، بالأساس. وأن غير الغاضبين، هم بالتالي المتخاذلون، العُميان، الخوَنة.. أو في أقصى حالات التسامح، الغافلون عن كونهم لا يخدمون إلا العدو، بقلّة غضبهم هذه، كأنها قلّة حشمة، أو أخلاق. والمغضوب عليهم هم قليلو "الجذرية" في تناولهم الأوضاع، على أساس أن "الجذرية" تغذّي الغضب بكل ما يحتاجه من وقود "فكري"، فللتحليل "الجذري" حظوة خاصة عند الغاضبين، وتعريف خاص: إنه من أنواع التحليلات التي تؤكّد على صحة غضبهم وأحقّيته.

وقد فرضَ هؤلاء نموذجا من الشخصيات "الغاضبة"، سبقها صيتُها، وزيَّنته كل صفات

الغاضب المعروفة. بأنه، بغضبه هذا، هو شخصٌ صادق، نزيه، ملتزمٌ بقضايا الوطن، فاهم اللعبة ومؤامراتها. ثم يليه نوع من "السنوبيزم" على الطريقة المعهودة: انتماء صاحبنا إلى نادي الغاضبين، أو نادي الذين يستمدّون طاقتهم على الغضب من إخوانهم المفكِّرين والكتاب بغضب؛ الذين ينتجون نصوصاً غاضبة، ويرمون بوجهك كل ما يسمح به غضبهم، المشروع دائماً، بوجهك، أنت الذي تتراخى وتتقاعس أو تخون..! ولا عجب، ساعتئذ، أن يسير من بلغ نُخاعه الغضب نحو الموت الانفجاري، الموت الانتحاري؛ ليس دائماً بسيارةٍ مفخّخة، إنما أحيانا بتفخيخ الحياة نفسها، بحيث تتحوّل إلى براكين، ينطفئ واحد، ويثور آخر، هكذا دواليك.. الانتحار الانفجاري هو المآل المنطقي الوحيد للغضب.

في تلك البيئة المبوَّأة بالغضب، نماذج من الغاضبين الفاعلين: من المغنية الشابة التي تشدو للعرب بأن "يغضبوا" (غير غضب فيروز الساطع)، إلى الأستاذ الجامعي الذي يحمِّل نفسه صفة "العربي الغاضب"، إلى الكاتب المكْفهر الذي يغضب من الذين لا يصدّقون حقائقه، إلى الفنانة الغاضبة صميمياً، فنياً وحياتياً، فيتسوّق إنتاجها من تلقاء نفسه.

اللائحة لا تنتهي. والنتيجة أن سموم العقم قد أصابت مخيلتنا السياسية، والشخصية أيضاً، بعدما استهلكنا غضبنا، وباتَ علينا إعادة اختراع غضبٍ جديد، إن كان لا بد من غضب؛ غضب متقطّع، مصداق، يتخلّله نَفَسٌ عميق، يفجر حدثاً، أو يدشّن دورة أخرى من دورات مقاومتنا، أو، ربما، عدم مقاومتنا انهيارنا.

والأرجح عقلا من بيننا "يبتلع" غضبه، لا يرفع سبابته، لا يُعلي صوته، لا يتلفَّظ إلا بعبارات الهدوء والطمأنينة، لكن رجحان العقل هذا ظرفي، مخنوق، مضطر، لا يسعه إلا الحكمة. وفي دواخله بركانٌ لا يريد له أن ينفجر، ليس في هذه اللحظة بالذات. أنظر مثلاً إلى قادتنا، كم يلعبون بالغضب كأنهم في ساحةٍ منْسيةٍ لمراهقين يتدربون على الكرة. يوم يصعدون إلى القمة، يكونون قد ملأوا الرحاب غضباً وشططاً بصراخهم، الهادئ أو الهادر. رموا غضبهم على خصومهم وأعدائهم، رموهم بأقبح العبارات، هدّدوهم، ألقوا الحرَم عليهم، عمالةً وخيانةً وإلى ما هنالك. تعبوا على غضبهم أشد التعب. وفي النهاية، بعدما صاروا مسؤولين أو زعماء، باتَ عليهم أن يحسبوا لغضبهم حسابا، كما يحسبون لميزان القوى. فأخذوا يدوْزنون لحنهم، يضبطونه، بحيث لا يذهبون إلى الداهية بغضبهم. اعتمدوا ذاك الهدوء في لحظات التمرير، ليعودوا إلى نغمتهم الغاضبة في الأوان المناسب، يشمّرون عن صوتهم ولسانهم، فتضجّ الدنيا بالعنف والثأر والكراهية، وتعمى البصائر. فلا يعرف المبتدئ أيّهما مفتعل: الغضب أو الحكمة؟ أم الاثنان معاً؟

ولا فرق جدّيا عندهم بين حالتَي الهزيمة أو الانتصار: الاثنان يبعثان على الغضب. الأولى، الهزيمة، لأن الغضب باتَ الجواب الوحيد المتوفر على الهزيمة، تتخلّلها عباراتٌ مثل

الغضب هو عصب التفاعل السياسي مع الحدث، في المشرق العربي، أكثر من غيره من مناطق العرب الشاسعة. هو جزءٌ لا يتجزأ من سلوك وطبائع عمّت بفضائلها على الأفراد؛ شيء يشبه الطبيعة الثانية. تتقوَّم بغضب هو منهج للتفكير، أو بالأحرى لعدم التفكير. طبيعة ثانية، يتناولون عبرها الشؤون العامة، طريقتهم البسيطة تعتمد على نبش كل المثالب، كل الشرور، كل الغباء، كل الأكاذيب، كل الظلم.. الذي يتمتع به العدو. وهذه طريقةٌ أصبحت تقليداً، أسّسه جيلٌ سابقٌ من الغاضبين، كان تخصّصهم رمي أعدائهم، بذكاء وتوثيق وتحليل، في نار غضبهم الساطع.. لم تكن صفةً تناسب الغضب، وقتها، غير السطوع. كان غضباً نديّاً، أخضر، بركان واحد ينفجر، فلسطين، عبد الناصر، "ارفع رأسك يا أخي". أما الآن...

وفي أعماق هذا النموذج من المتعاطين بغضب، ثمّة قناعة مختزنة: من أن غضبهم هذا هو طريقتهم في تأكيد حقوقهم وفي انتزاعها. أكانت هذه الحقوق وطنيةً أم خاصة. أن يكونوا غاضبين يعني أن معهم حقاً، بالأساس. وأن غير الغاضبين، هم بالتالي المتخاذلون، العُميان، الخوَنة.. أو في أقصى حالات التسامح، الغافلون عن كونهم لا يخدمون إلا العدو، بقلّة غضبهم هذه، كأنها قلّة حشمة، أو أخلاق. والمغضوب عليهم هم قليلو "الجذرية" في تناولهم الأوضاع، على أساس أن "الجذرية" تغذّي الغضب بكل ما يحتاجه من وقود "فكري"، فللتحليل "الجذري" حظوة خاصة عند الغاضبين، وتعريف خاص: إنه من أنواع التحليلات التي تؤكّد على صحة غضبهم وأحقّيته.

وقد فرضَ هؤلاء نموذجا من الشخصيات "الغاضبة"، سبقها صيتُها، وزيَّنته كل صفات

في تلك البيئة المبوَّأة بالغضب، نماذج من الغاضبين الفاعلين: من المغنية الشابة التي تشدو للعرب بأن "يغضبوا" (غير غضب فيروز الساطع)، إلى الأستاذ الجامعي الذي يحمِّل نفسه صفة "العربي الغاضب"، إلى الكاتب المكْفهر الذي يغضب من الذين لا يصدّقون حقائقه، إلى الفنانة الغاضبة صميمياً، فنياً وحياتياً، فيتسوّق إنتاجها من تلقاء نفسه.

اللائحة لا تنتهي. والنتيجة أن سموم العقم قد أصابت مخيلتنا السياسية، والشخصية أيضاً، بعدما استهلكنا غضبنا، وباتَ علينا إعادة اختراع غضبٍ جديد، إن كان لا بد من غضب؛ غضب متقطّع، مصداق، يتخلّله نَفَسٌ عميق، يفجر حدثاً، أو يدشّن دورة أخرى من دورات مقاومتنا، أو، ربما، عدم مقاومتنا انهيارنا.