10 ابريل 2019

العدل المأزوم في مصر

عندما أتى الجنرال عبد الفتاح السيسي بالانقلاب عام 2013، راجياً المصريين أن ينزلوا إلى الشارع لمحاربة العنف والإرهاب، لم يكن العنف الذي تم التجييش له قد وصل إلى ما وصل إليه الآن، بل كان العنف في ردة فعل السلطة المناوئة للتغيير وضريبة له، والتي لم تتمايز الصفوف بشأنها بعد. ولم تمرّ سوى أشهرٍ قليلة، حتى استطاعت السلطة أن تخلق البُعبع المُتخيّل ليُنفّذ عليه الأحكام بالجملة؛ بعد أن كان التغيير نفسه بُعبعاً يتم التخويف منه عشرات السنين بمنع التفكير فيه ومعارضته والاستكانة لما هو قائم والتملق لاستمراريته.

ولا تبعد هذه الوقائع عمّا كان يقوم به قراقوش بن عبد الله الأسدي، ومنها أنّه ذات مرة صدر حكم بشنق رجل قصير القامة، فلما رأى قراقوش أنّ الحبل لا يصل إلى رقبة الرجل، أمر باحضار رجل طويل القامة وشنقه بدلاً عنه. حدثت حكايات قراقوش هذه قبل ألف عام تقريباً، وتُقتبس من التراث القديم نفسه. وبعيداً عن الفكاهة، فإن أحكاما للسيسي ملؤها الدهشة والألم، وهي التي يختصم فيها المحكومون بصولجان الرئيس.

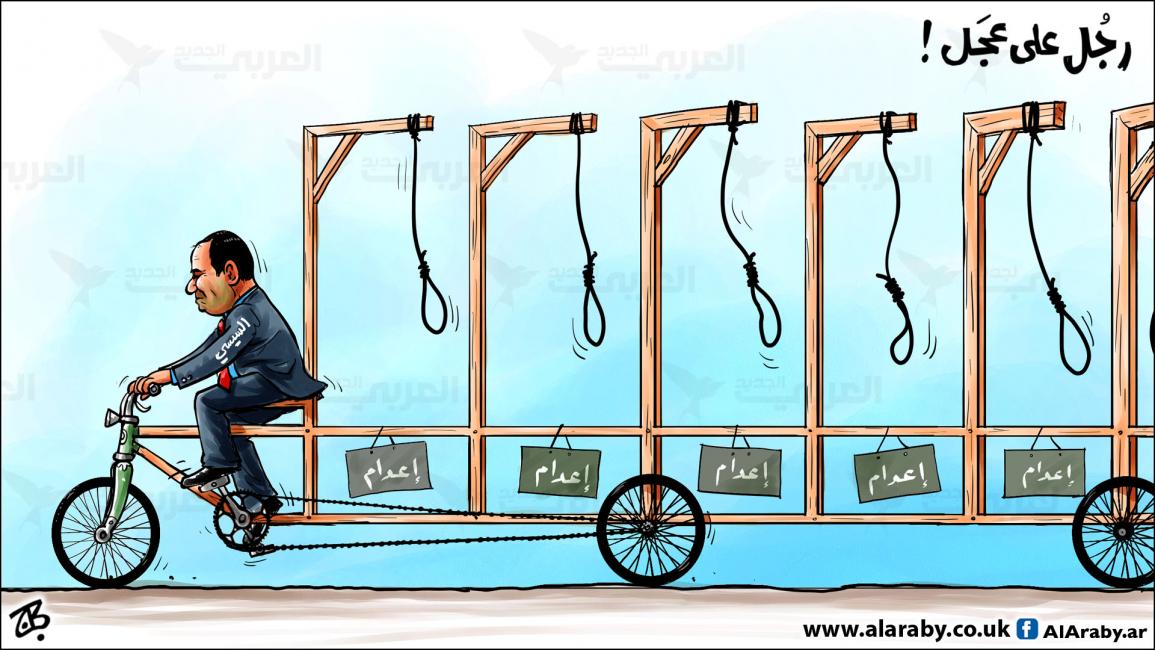

انتشرت مرارة القول في عبارة مواطن مصري إنّ عدد عقوبات الإعدام التي صدرت في أعوام حكم السيسي يتجاوز ضعف ما صدر من عقوبات إعدام خلال قرن في مصر. هذه

المقولة التي سار بذكرها الركبان تعبير عن استراتيجية واضحة للتخلص من المعارضين، وإيجاد حالة يتحسّس فيها المواطنون سلامتهم من التهم المعلبة، ولكن ما حدث أنّ الانقلاب أسّس، بشكل أو بآخر، ومن غير إدراكٍ منه، حالة عامة من التمرد والرفض لمواجهة السلطة، حتى ولو لم يؤتَ الرافضون من القوة ما يلزم لإزالتها.

أخذ العنف يتنامى في مصر بشكل مؤلم، فبعد أن كان محصوراً عند أطراف مصر وشمال سيناء، اقتحم المدن الآمنة. وتقع بعض المسؤولية على نظام السيسي في جرّه الملتزمين بالمقاومة السلمية بالسبل الديمقراطية إلى دائرة العنف هذه، بالاستفزاز وتوجيه التهم الظالمة، فلم يصبح تنظيم داعش وحده الوالغ في دوامة العنف، وإنّما هناك مؤسسة السلطة التي حوّلت بالظلم شباباً كثيرين إلى المقاومة بالقوة. وهذا يؤكد، مرة أخرى، أنّ السلطة تصنع العنف لتحاربه، وتطيل من عمرها.

في مسرح اللامعقول هذا، أحالت السلطات المصرية أوراق 30 متهماً جملةً واحدة إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم، إثر اتهامهم في قضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات. ورمت بالتهمة على توليفةٍ من نسجها الخاص، جمعت فيها كوتا الأعداء بمجموعة تهم، تلعب فيها السلطة على وتر الشعب الحساس بشعار عام، هو تهديد "أمن الدولة"، بثقله الحقيقي وحمولته المعنوية المستقاة من الدراما المصرية. والتهم الكثيرة في تواترها مكرورة إلى حد الملل: التورّط في تنفيذ عمليات "إرهابية" ضد القوات المصرية، لاسيما في سيناء، بالتنسيق مع تنظيم ولاية سيناء التابع لـ"داعش"، وكذلك بالتجسس على مصر، وتهريب المساجين من سجن وادي النطرون، إبّان ثورة 25 يناير في مصر، وهما قضيتان يحاكم فيهما الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، وتعرفان إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" و"الهروب الكبير".

استدار السيسي، ليقول إنّه يشترك مع "حماس" في تعيين العدو نفسه، وهو الجماعات

الإسلامية المتطرفة، ففتح الأنفاق، ليسمح بمرور البضائع إلى قطاع غزة. ثم عاد واتخذ من إسرائيل حليفاً له ضد "حماس"، بعد قلق إسرائيل وتحريكها رمال الشرق الأوسط الساخنة، لأنّه لن يستمر من يجرؤ على إثارة قلق إسرائيل. تم ذلك بالتنسيق الأميركي للعودة إلى الحقيقة الأولى، وهي محاربة البعبع الذي يهدّد المنطقة وسلام العالم، كما في التصوّر المرسوم. أمّا إذا قرأنا ما بين السطور في صفحة التصاوير هذه، والتي صاغها أصحابها لأغراض معينة، يعتقدون، في أحقيتها، التي يجب أن تتم مهما كانت الظروف، فسنجد واقعاً سياسياً مغايراً لا يحتفي بهذه الأحداث، بل يمكن أن يعتبرها ترّهات وخزعبلات.

أوجدت أميركا هذا الواقع السياسي، ونظراً لتجاربها المثيرة للجدل في المنطقة العربية، فإنّها لا تخرج عن دورين على قدرٍ من الأهمية. الأول أن تكون فاعلة ومسيطرة على كل خيوط اللعب، وبشكل مباشر لمصلحتها ومصلحة إسرائيل. أما الدور الثاني فأن تنتظر ما تتمناه، وهو الأسوأ بالضرورة للمنطقة العربية، لتلتقط قفاز المبادرة بالإفادة الكاملة منه. لا يبعد هذا الزعم من جزم بعض الدول المضطربة، والتي بدأت سلطاتها تتلاشى من تحت قدميها، مثلما ذكر بشار الأسد من قبل أنّه لم يعد مسيطراً إلّا على 20% من الأراضي السورية. ورغماً عن ذلك، يزداد إصراراً على أنّ قوى إقليمية تهبّ لمساندته.

جاء في تحفة ابن كثير "البداية والنهاية"، ومما ذكره الإمام الشافعي أيضاً: "عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه لما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة، فأسلم من أسلم منهم، شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فو الذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله". قال الشافعي: ولما أوتي كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزّقه، فقال الرسول الكريم: "يمزّق ملكه". فمن ينتظر قيصر ليكمل مسيرة كسرى، يكون لديه أمل كبير في تثبيت عدلٍ مأزوم، يُزوّر له التاريخ، ويُلوى عنق الحاضر ليناسب خليط الخديعة والتمني.

ولا تبعد هذه الوقائع عمّا كان يقوم به قراقوش بن عبد الله الأسدي، ومنها أنّه ذات مرة صدر حكم بشنق رجل قصير القامة، فلما رأى قراقوش أنّ الحبل لا يصل إلى رقبة الرجل، أمر باحضار رجل طويل القامة وشنقه بدلاً عنه. حدثت حكايات قراقوش هذه قبل ألف عام تقريباً، وتُقتبس من التراث القديم نفسه. وبعيداً عن الفكاهة، فإن أحكاما للسيسي ملؤها الدهشة والألم، وهي التي يختصم فيها المحكومون بصولجان الرئيس.

انتشرت مرارة القول في عبارة مواطن مصري إنّ عدد عقوبات الإعدام التي صدرت في أعوام حكم السيسي يتجاوز ضعف ما صدر من عقوبات إعدام خلال قرن في مصر. هذه

أخذ العنف يتنامى في مصر بشكل مؤلم، فبعد أن كان محصوراً عند أطراف مصر وشمال سيناء، اقتحم المدن الآمنة. وتقع بعض المسؤولية على نظام السيسي في جرّه الملتزمين بالمقاومة السلمية بالسبل الديمقراطية إلى دائرة العنف هذه، بالاستفزاز وتوجيه التهم الظالمة، فلم يصبح تنظيم داعش وحده الوالغ في دوامة العنف، وإنّما هناك مؤسسة السلطة التي حوّلت بالظلم شباباً كثيرين إلى المقاومة بالقوة. وهذا يؤكد، مرة أخرى، أنّ السلطة تصنع العنف لتحاربه، وتطيل من عمرها.

في مسرح اللامعقول هذا، أحالت السلطات المصرية أوراق 30 متهماً جملةً واحدة إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم، إثر اتهامهم في قضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات. ورمت بالتهمة على توليفةٍ من نسجها الخاص، جمعت فيها كوتا الأعداء بمجموعة تهم، تلعب فيها السلطة على وتر الشعب الحساس بشعار عام، هو تهديد "أمن الدولة"، بثقله الحقيقي وحمولته المعنوية المستقاة من الدراما المصرية. والتهم الكثيرة في تواترها مكرورة إلى حد الملل: التورّط في تنفيذ عمليات "إرهابية" ضد القوات المصرية، لاسيما في سيناء، بالتنسيق مع تنظيم ولاية سيناء التابع لـ"داعش"، وكذلك بالتجسس على مصر، وتهريب المساجين من سجن وادي النطرون، إبّان ثورة 25 يناير في مصر، وهما قضيتان يحاكم فيهما الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، وتعرفان إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" و"الهروب الكبير".

استدار السيسي، ليقول إنّه يشترك مع "حماس" في تعيين العدو نفسه، وهو الجماعات

أوجدت أميركا هذا الواقع السياسي، ونظراً لتجاربها المثيرة للجدل في المنطقة العربية، فإنّها لا تخرج عن دورين على قدرٍ من الأهمية. الأول أن تكون فاعلة ومسيطرة على كل خيوط اللعب، وبشكل مباشر لمصلحتها ومصلحة إسرائيل. أما الدور الثاني فأن تنتظر ما تتمناه، وهو الأسوأ بالضرورة للمنطقة العربية، لتلتقط قفاز المبادرة بالإفادة الكاملة منه. لا يبعد هذا الزعم من جزم بعض الدول المضطربة، والتي بدأت سلطاتها تتلاشى من تحت قدميها، مثلما ذكر بشار الأسد من قبل أنّه لم يعد مسيطراً إلّا على 20% من الأراضي السورية. ورغماً عن ذلك، يزداد إصراراً على أنّ قوى إقليمية تهبّ لمساندته.

جاء في تحفة ابن كثير "البداية والنهاية"، ومما ذكره الإمام الشافعي أيضاً: "عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه لما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة، فأسلم من أسلم منهم، شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فو الذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله". قال الشافعي: ولما أوتي كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزّقه، فقال الرسول الكريم: "يمزّق ملكه". فمن ينتظر قيصر ليكمل مسيرة كسرى، يكون لديه أمل كبير في تثبيت عدلٍ مأزوم، يُزوّر له التاريخ، ويُلوى عنق الحاضر ليناسب خليط الخديعة والتمني.