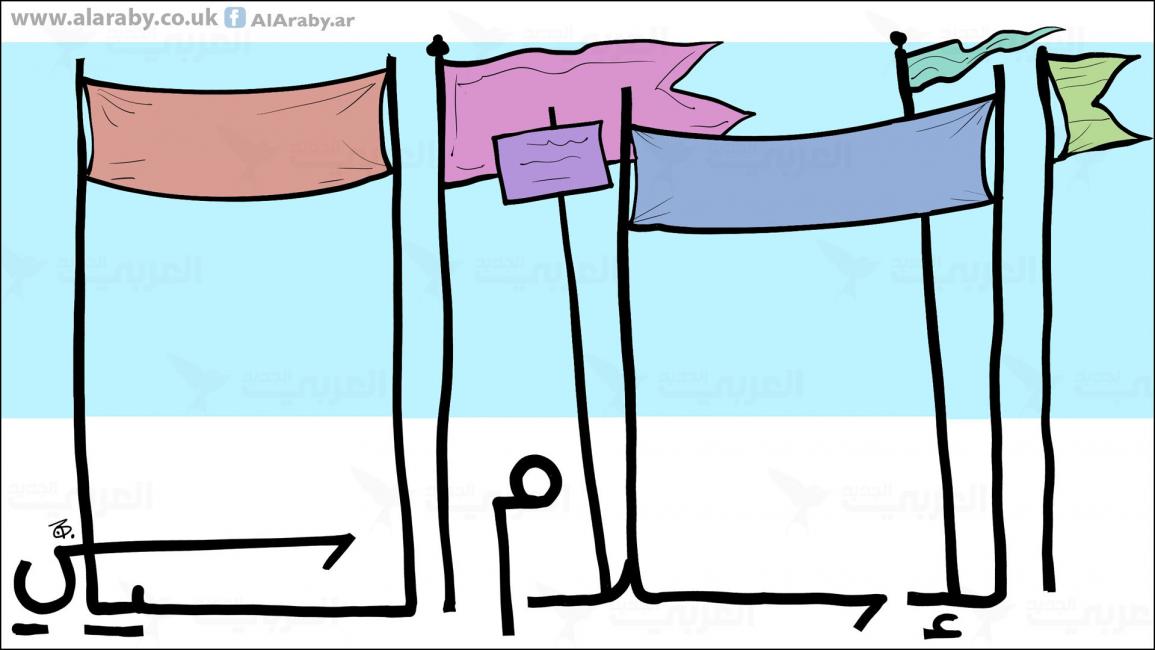

واقع الحركات الإسلاموية في المغارب

يمكن لمتتبع أوضاع الحركات الإسلاموية وتطوّراتها في البلدان المغاربية، وكذا، في غيرها من البلاد العربية إجمالاً، أن يدرك بيسر، مع الاعتبار بما يمكن اعتمَادُهُ من فرضيات وَحَبْكُهُ من تأويلات، كيف أنّ تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أيقظ بصورة مفاجئة تقريباً، تبعاً، فيما يبدو، للمفاجأة التي نُفِّدت بها العملية ذاتها في صبيحة ذلك اليوم، نوعاً من الوعي السياسي الحادّ، الذي كانت تجارب العمل النضالي، أو السلطوي، في ساحاتٍ ملغومةٍ بمختلف التناقضات والمنافسات، قد أخمدته تدريجياً، وفي حالاتٍ فَرَضَت عليه بطريقة "ديموقراطية"، مُنَاوِرَة ومصطنعة، أن يتوارى عن المشهد السياسي قبل أن تُسلّط عليه أشكالاً من القمع أو الرقابة لم تقضِ عليه بصورة نهائية، وإن كانت قد عطّلت حماسته، ولم يكن من الضروري أن تحدّ من تأثيره، لأنّه استوفى أجله، ولكنّها، وهذا هو الأساس في العملية، أصابته في "التكوين الدعوي" الحامل الأيديولوجي لمشروع "الإصلاح" أو "التغيير"، الذي أذاعه في صعيد المجتمع، وفي بنية الدولة بكثير من الحماسة والوثوقية.

وممّا يمكن استخلاصه من تجارب العمل الإسلاموي، في السابق، أنّ الوعيَ السياسي القائم على مبدأ الإصلاح أو الساعي إليه، بالوسائل الدعوية والعملية معاً، لم يحقّق شيئاً كثيراً ممّا راهن عليه، وفي الحالتَين، التونسية والمغربية، انتكس بصورة مُؤكّدة، إذ وقع حاملوه، في المرحلة الأولى، في التبرير الأيديولوجي والدّعوي لمختلف الأوضاع التي وقفت في وجهه في جميع الأصعدة، تقريباً، اقتصادية واجتماعية وسياسية. ثمّ تلا ذلك، في آخر مرحلة، ولم يكن قبلها ثانية، أن سقطوا نهائياً، مع ما في السقوط في بعض الأحيان من رحمة ذليلة، والظروف من حولهم استثنائية تميّزت بالحدّة والعنف، لم توفّر لهم، في غالب الحالات، أيّ حماية اعتبارية، والانتقادات شديدة لم تعبأ بتجربتهم المُجهَضة، هذا، إلى حالات من الانقسام على الذات أظهرت فقر تنظيماتهم إلى بنية مُحصّنة تتمتّع بالهيكلة الضرورية، التي يمكن أن تقي من قوّة الصدمات غير المُتوقّعة.

وبين صعود الحركات الإسلاموية في البلدان المغاربية، حتّى حين لم تتمكّن بعض حركاتها من الوصول إلى سدّة الحكم، وسقوطها، وهي تجرّ أذيال الخيبة السياسية من دون سند جماهيري، مسافةٌ يمكن أن تُرى من زاويتَين: زاوية التجربة العملية في الحكم أو في الصراع، وهي التي قادت بناءً على التحدّي والمغامرة، أيضاً، إلى الفشل في إنجاز المهام التي تعاقدت بها مع الشعب المؤمن الذي والاها. والزاوية الثانية، ذات طبيعة براغماتية، أي أنّها بمُجرّد أن خرجت إلى النضال السياسي والمجتمعي بالخطاب الدعوي القائم على ضرورة الإصلاح، وتحقيق النزاهة ومحاربة الفساد... إلخ، أصبحت عُرضة لجميع الاختراقات، فكان عليها، في بادئ الأمر، أن تتكيّف من دون أيّ تقدير نظري، أولاً، مع الإكراهات الدولتية، التي لها وجود تاريخي مُكرّس في صلب الأبنية السياسية أو الاقتصادية السائدة، وبعضها تكوّن في الفترات السابقة من الاستقلال الوطني، وأضحى عماداً أصلياً لتطوّرات واختيارات حاسمة كثيرة في السياق الوطني الخاص لمختلف الدول المغاربية. والواقع أنّ غالبية تلك الإكراهات كانت تتناقض مع ما كان للحركات الإسلاموية من أفكار ساذجة، أو لعلّها "طهرانية"، عن طبيعة النظم القائمة، والتحالفات المعقودة في بنية سلطتها المختلفة، وحقيقة المؤسّسات المُنتخبة وغير المُنتخبة. بالإضافة إلى حقائق الصراع العام داخل المجتمعات المغاربية المُختلطة، عُرُوقًا وَألسُناً واختيارات أيديولوجية، بحسب طبيعة القوى السياسية، التي تخترق مجالاتها، وتتحكّم، بهذا القدر أو ذاك من الفعّالية، في ردّات أفعالها.

هل يمكن للحركات الإسلامية، مستقبلاً، أن تستعيد حيويتها اعتبارا للأثر الفلسطيني المُحفّز الذي ضَخَّتُه حركة حماس في وعيها السياسي؟

ثمّ حدث، ثانياً، التكيف الجوهري، من الناحية السياسية العامة، بإزاء العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية المنسوجة على أكثر من صعيد في دائرة التحالفات الدولية المُشَكَّلَة في فضاء العولمة. وفي هذه العلاقات مواقف متناقضة مع المصالح الوطنية، أحياناً، وخصوصاً في علاقة، مباشرة أو بالوساطة، مع المؤسّسات الدولية المانحة للقروض المرصودة للتنمية، أو متعارضة مع الإقليمية في أحيانٍ كثيرة، أو لا تتناسب مع التوجّهات ذات البعد "الإسلامي" في حالات خاصّة. وهو الذي حكم على مُختلف السياسات التي انتهجتها الحركات الإسلاموية بشيء من العزلة، لأنّها أوجبت صيغاً للتحالفات العامة في ضوء التصوّرات الدينية والدعوية، لا انطلاقاً من المصالح الفعلية للدولة نفسها، في كثير من المواقف والأحيان. ثمّ حدث، ثالثاً، التكيّف الذاتي الخاص بمُجرّد ما أن استوعبت مُتطلّبات "الشرعية السياسية" المعمول بها، بدوافع مختلفة تبريرية وتسويغية، وربّما بمراجعات مُعينّة للأصول الفكرية ذات التأثير "الحاكمي"، التي صاحبت نشوءها، حتّى تأقلمت مع الشعارات الداعية إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، لضمان وجودها الشرعي نفسه، وكذا، لاستغلال مجال الشرعية، المفترض أنّه مجال ديموقراطي، بوصفه المناخ الناظم للممارسة السياسية البراغماتية المطلوبة للتنافس على إدارة الخيرات الوطنية وغير الوطنية، والاستثمار في بضائعها ومشاريعها العامّة، وحتماً، للغنم منها، ودعوياً لتسخيرها، في نفس الآن، لفائدة الأمّة... إلخ.

إنّ التفاعلات السياسية والإيديولوجية والدعوية، التي نتجت من هذه الوضعية، لم تقد إلى القيام بمراجعات شاملة لما حملته عن نفسها وعن السلطة وعن المجتمع، من مواقف وتصورات وأشكال للممارسة وللتواصل، فقط، بل أوجبت عليها أن تتحوّل "سلطةً مُضَاعَفةً"، إمّا بحكم وجودها في الحكم، أو باستفادتها القصوى من المجال الشرعي نفسه المُسمّى "ديموقراطية"، وحصولها، بفضل ذلك وغيره، على الامتيازات التي غنمتها من ظهورها العلني في ساحة الصراع، واحتلالها مواقع مُعيّنة في مجالاته.

الوصول إلى السلطة لم يغيّر من طبيعة الأنظمة القائمة، واستغلال المجال الشرعي لم يخلُ من استبداد الحاكمين

وسيتّضح في سياق المُمارسة السياسية أنّ ركوب مُبرّرات الاستقرار المجتمعي ودواعيه، والحفاظ على الأمن، الذي هو أمن الحاكمين المُتحكّمين، وفي تَمَاهٍ مع أساليب التحكّم المُتّبعة في سياسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية حفاظاً على التوازنات التي تقتضيها الاختيارات ذات الطبيعة الرأسمالية في تدبير الشؤون العامة، هذا، إلى سنّ بعض القوانين الخاصّة للتوافق مع أوهام الخصوصية أو الشريعة، أوقعها عموماً، وأساساً، وباعتبار بروز معارضات طرفية أو مبدئية لوسائل أعمالها ولمفاهيم خطاباتها وللتناقضات العامة التي تصادمت مع تصوراتها، في فخّ المُتطلّبات الأمنية الواجبة لضمان الاستقرار لها هي ذاتها في المقام الأول، وللأوضاع التي تعمل فيها أو تستفيد منها. ولم يكن الهدف من ذلك ببعيد من التصور الاستبدادي الذي ساد من قبل للحدّ من مسبّبات النقمة الشعبية، وتسهيل الظروف المحيطة للسير في جوّ هادئ وآمن نحو تحقيق الأهداف التي سطّرتها، من دون أن تكون في بعض الأحيان على دراية كافية بما تستوجبه من معرفة أو تقنية أو وسائل. وعموماً، فإنّ الوصول إلى السلطة لم يغيّر من طبيعة الأنظمة القائمة، كما أنّ استغلال المجال الشرعي لم يخلُ من استبداد الحاكمين. ويمكن القول، إجمالاً، إنّ الحركات الإسلاموية في الدول المغاربية، مع حفظ الاستثناءات لظروف خاصة لتلك الحركات في موريتانيا وفي ليبيا، ستصبح ضحيّة لكلّ ما تكيّفت معه في تعالق مع القضايا الجوهرية، التي جاءت للفعل فيها أو للتجاوب معها أو لتغييرها في الاتجاه الدعوي، الذي اختارته للتغيير، أي؛ النظام السياسي؛ والبنية المجتمعية؛ ومحيط العلاقات الدولية.

وبناء على هذا التحليل، يمكن القول، أيضاً، إنّ الحركات الإسلاموية في المغارب رضيت بِالخُلْدِ في "جنّة" المراجعات العامة بعد فشل، وإلى اليأس السياسي بعد أمل دعوي يُبرّر التضحيات، وإلى الهزيمة الذاتية حين تغلّب عليها الاستبداد السياسي، وهزم البرامج التي افترضتها للممارسة، ثمّ بدّد أوهامها عن قضايا ومفاهيم حاولت التكيّف معها؛ الشرعية التاريخية، والديموقراطية المأمولة، والتنمية المستدامة، والحرّيات العامة، وسواها، أي معظم ما كانت القوى التقدمية؛ قومية وماركسية... قد هُزِمَت فيه ضحيّةً للاستبداد المُمَنْهَج من الُسلَط المُتنفّذة. فهل يمكن لهذه الحركات، مستقبلاً، أن تستعيد بالفعل حيويتها اعتبارا للأثر الفلسطيني المُحفّز الذي ضَخَّتُه حركة حماس في وعيها السياسي؟ وهل من حاجة لذلك اعتباراً لما في هذا الأثر الفلسطيني من مقاومة وتضحيات؟