12 مارس 2022

هل تكفي "الثورة" لمقاربة الوضع السوري؟

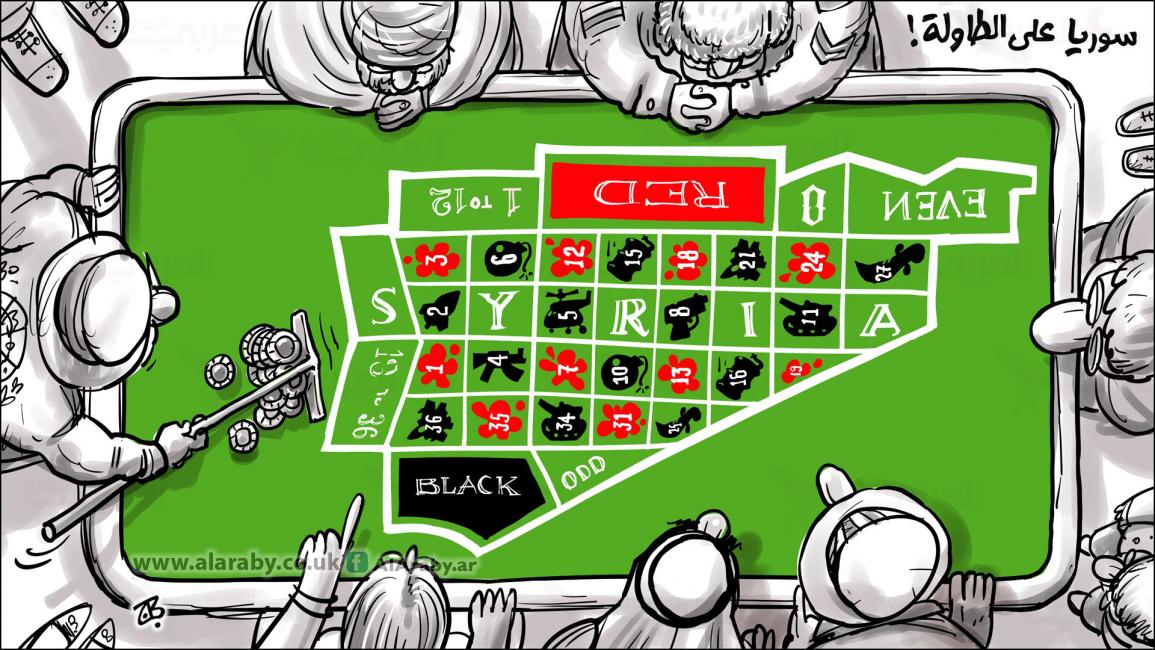

خمس سنوات ونيف مرّت على ثورة السوريين، لم يبق شيء (خلالها) لم يطاوله التغيّر، بدءاً من بنية الثورة نفسها، وليس انتهاءً بالوضعين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يُفترض أن يؤدي، بالضرورة، إلى تغّير المقاربات المعرفية والسياسية التي يُنظَر أو يُفكَر من خلالها بالثورة، ومن دون ذلك تغدو "معرفتنا" قاصرةً على الإحاطة بما يحدث، بما يعني قصر استراتيجيتنا وأدواتنا التي نجترحها لإسقاط الاستبداد.

تشكل الثورة ضد نظام الاستبداد أحد أعمدة التفكير الأساسية لفهم ما يحصل في سورية، إذ على الرغم من كل التغيّرات التي طاولت "المسألة السورية"، فإنها لم تتمكّن من كبح جماح السوريين نحو التغيير، أو التغطية على محاولة الاستبداد والقوى الداعمة أو المساندة له (روسيا وإيران وغيرها، الإرهاب، حزب الاتحاد الديمقراطي) العمل على طمس هذا الجانب من الصراع، لأن إغفاله في أيّ قراءة، على الرغم من كلّ تعقد الصراع ضد الاستبداد وتشابكه واختلاطه في المعركة ضد الإرهاب والأجندة الدولية الإقليمية (المساندة للثورة أو المضادة لها)، يعني قصوراً عن فهم ما يحصل في سورية. وعليه، فإن أصوات النادبين اليوم: أين الثورة في سورية؟ في تضمين واضح لنفي وجودها (وهم الذين كان موقفهم ملتبساً منها حتى حين كان وضوحها ساطعاً!)، لا يمهد لتشويش الصراع فحسب، بل يساهم في السير في الاتجاه الخطأ، وتعزيز مواقع القوى الضدية للتغيير، سواءً كانت نظاماً أو قوى إرهابية أو مشاريع تقسيمية، أي أنهم، باختصار، يحملون الشيء وضده، لأنهم بنفيهم الثورة، ينفون البديل عن الوضع القائم الذي يحذرون من الوصول إليه، عبر ركونهم إلى كون النظام بديلاً إلى حين التخلص من "الإرهاب" و"المؤامرة"، عاكسين بذلك عجزهم عن فهم الدور الكبير الذي لعبه النظام في تربية الأمرين وتنميتهما، ليصل بهم إلى اللحظة التي يرقدون بها، ويفكّرون من خلالها.

ولكن سلبية هؤلاء، وتمكّن الثورة من الصمود (باعتبار أنّ الجذر الأساس لما يحدث في سورية كان، ولايزال، ضد نظام مستبد يوظف كل شيء ليبقى)، لا يعني أبداً أن الركون لفكرة الثورة وعدالتها وأحقيتها ما زال أمراً يُكتفى به، لتحقيق التغيير المنشود، ففي حقيقة الأمر، جرت تحولاتٌ كثيرة، لا بد على الفاعلين السياسيين والعسكريين والنخب من أخذها بالاعتبار إلى جانب الثورة، لأنه من دونها لم يعد ممكناً للثورة أن تنتصر، أو تصل إلى برّ الأمان، وتتمثل هذه التحولات بثلاثة أمور متداخلة، وهي:

وحدة سورية وهويتها: حين انطلقت الثورة لم يكن أمر كهذا مطروحاً، إلا أنه ينبغي الاعتراف أن شدة العنف وقوة التدخلات الخارجية (الطائفية منها خصوصاً) وتصاعد النفوذ الكردي وطول أمد الثورة، كشفت عن تشققات المجتمع السوري وهشاشة الهوية السورية (إن وجدت حقاً، وهذا يحتاج تنقيباً وبحثاً جديداً فيما كنا نسميه هوية سورية سابقاً، وما الذي يمكن أن يتشكّل من هذا التمزق الذي يحصل الآن مستقبلاً) جعلت من مسألة الحديث عن بقاء سورية موحدةً، أو احتمال تقسيمها أمراً مطروحاً وبقوة، سواء من قوى داخلية، قد ترى في سورية الموحدة خطراً على المكاسب التي تحصلت عليها، أو قوى خارجية لم تهدف يوماً إلا للاستثمار في الثورة السورية، ولا تزال، وهو ما يوصلنا إلى الأمر الثاني.

عودة الاستعمار/الانتداب: نلمح اليوم نوعاً من عودة الاستعمار أو الانتداب الذي كنّا نظن أنّ

البشرية قد طلّقته إلى الأبد مع ثورات التحرّر الوطنية التي كانت من إشعاعات القرن الماضي، إلا أنّ الوقائع القائمة على الأرض السورية تكشف عن وجود قوات روسية وأميركية وبريطانية، هذا في ما يتعلّق بالقوى الرسمية التابعة لحكومات، وإن أردنا أن نعدّد الجنسيات الموجودة والقوى العسكرية العاملة لحساب هذا الطرف أو ذاك، يحتاج الأمر بحثاً مستقلاً، الأمر الذي يعني أنّ اللحظة التي نعيش فيها اليوم هي لحظة تشبه لحظة 1916 في القرن الماضي، بما يعني أن الثورة اليوم لم تعد في مواجهة نظام الاستبداد فحسب، وليست حرباً شعبية فحسب، بل هي أيضا حركة تحرّر ضد مستبد داخلي واستعمارات خارجية متعدّدة، ولن يكون للثورة معنى من دون أخذ هذا العامل بالاعتبار، إن أرادت أن تصل إلى بر الأمان، وبما يعكس أن الرحلة طويلة جداً وجداً، حتى بعد رحيل نظام الاستبداد.

ثورة مضادّة ضمن الثورة: أحد أكثر الإشكالات التي لا يمكن للثورة أن تتعامى عنها هي الثورة المضادة التي ترقد داخل كيان الثورة ذاته، بدءاً من جبهة النصرة و"داعش"، وليس انتهاءً بالكتائب الإسلامية التي تعلن مشروعها "الإسلاموي"، فإذا كان العبء الأكبر في المعارك يقع على عاتق هذه الكتائب، فإن هذا أمر فيه من الخوف الكثير، لأنها تنطلق من مرجعية الإسلام، لا المرجعية المدنية أو السورية، وتحمل مشروعاً سيتضاد، بالضرورة، مع معنى ثورة السوريين وأهدافها.

ما سبق يوضح أن مقاربة الثورة وحدها لم تعد كافية، إذا لم تؤخذ المسائل الثلاث المطروحة أعلاه من الفاعلين والساعين إلى التفكير بمستقبل سوري لائق، فنحن إزاء ثورةٍ تواجه واقعاً دولياً يعود إلى فكرة الاستعمار والتقسيم، وواقعاً داخلياً قد يفضي إلى التقسيم، ما لم تنهض كتل وطنية سورية بمشروع وطني مضاد، وقوى إسلاموية كثيرة، تستغل مظلومية السوريين من نظام الاستبداد، لتجعل من مشروعها أمراً واقعاً.

تشكل الثورة ضد نظام الاستبداد أحد أعمدة التفكير الأساسية لفهم ما يحصل في سورية، إذ على الرغم من كل التغيّرات التي طاولت "المسألة السورية"، فإنها لم تتمكّن من كبح جماح السوريين نحو التغيير، أو التغطية على محاولة الاستبداد والقوى الداعمة أو المساندة له (روسيا وإيران وغيرها، الإرهاب، حزب الاتحاد الديمقراطي) العمل على طمس هذا الجانب من الصراع، لأن إغفاله في أيّ قراءة، على الرغم من كلّ تعقد الصراع ضد الاستبداد وتشابكه واختلاطه في المعركة ضد الإرهاب والأجندة الدولية الإقليمية (المساندة للثورة أو المضادة لها)، يعني قصوراً عن فهم ما يحصل في سورية. وعليه، فإن أصوات النادبين اليوم: أين الثورة في سورية؟ في تضمين واضح لنفي وجودها (وهم الذين كان موقفهم ملتبساً منها حتى حين كان وضوحها ساطعاً!)، لا يمهد لتشويش الصراع فحسب، بل يساهم في السير في الاتجاه الخطأ، وتعزيز مواقع القوى الضدية للتغيير، سواءً كانت نظاماً أو قوى إرهابية أو مشاريع تقسيمية، أي أنهم، باختصار، يحملون الشيء وضده، لأنهم بنفيهم الثورة، ينفون البديل عن الوضع القائم الذي يحذرون من الوصول إليه، عبر ركونهم إلى كون النظام بديلاً إلى حين التخلص من "الإرهاب" و"المؤامرة"، عاكسين بذلك عجزهم عن فهم الدور الكبير الذي لعبه النظام في تربية الأمرين وتنميتهما، ليصل بهم إلى اللحظة التي يرقدون بها، ويفكّرون من خلالها.

ولكن سلبية هؤلاء، وتمكّن الثورة من الصمود (باعتبار أنّ الجذر الأساس لما يحدث في سورية كان، ولايزال، ضد نظام مستبد يوظف كل شيء ليبقى)، لا يعني أبداً أن الركون لفكرة الثورة وعدالتها وأحقيتها ما زال أمراً يُكتفى به، لتحقيق التغيير المنشود، ففي حقيقة الأمر، جرت تحولاتٌ كثيرة، لا بد على الفاعلين السياسيين والعسكريين والنخب من أخذها بالاعتبار إلى جانب الثورة، لأنه من دونها لم يعد ممكناً للثورة أن تنتصر، أو تصل إلى برّ الأمان، وتتمثل هذه التحولات بثلاثة أمور متداخلة، وهي:

وحدة سورية وهويتها: حين انطلقت الثورة لم يكن أمر كهذا مطروحاً، إلا أنه ينبغي الاعتراف أن شدة العنف وقوة التدخلات الخارجية (الطائفية منها خصوصاً) وتصاعد النفوذ الكردي وطول أمد الثورة، كشفت عن تشققات المجتمع السوري وهشاشة الهوية السورية (إن وجدت حقاً، وهذا يحتاج تنقيباً وبحثاً جديداً فيما كنا نسميه هوية سورية سابقاً، وما الذي يمكن أن يتشكّل من هذا التمزق الذي يحصل الآن مستقبلاً) جعلت من مسألة الحديث عن بقاء سورية موحدةً، أو احتمال تقسيمها أمراً مطروحاً وبقوة، سواء من قوى داخلية، قد ترى في سورية الموحدة خطراً على المكاسب التي تحصلت عليها، أو قوى خارجية لم تهدف يوماً إلا للاستثمار في الثورة السورية، ولا تزال، وهو ما يوصلنا إلى الأمر الثاني.

عودة الاستعمار/الانتداب: نلمح اليوم نوعاً من عودة الاستعمار أو الانتداب الذي كنّا نظن أنّ

ثورة مضادّة ضمن الثورة: أحد أكثر الإشكالات التي لا يمكن للثورة أن تتعامى عنها هي الثورة المضادة التي ترقد داخل كيان الثورة ذاته، بدءاً من جبهة النصرة و"داعش"، وليس انتهاءً بالكتائب الإسلامية التي تعلن مشروعها "الإسلاموي"، فإذا كان العبء الأكبر في المعارك يقع على عاتق هذه الكتائب، فإن هذا أمر فيه من الخوف الكثير، لأنها تنطلق من مرجعية الإسلام، لا المرجعية المدنية أو السورية، وتحمل مشروعاً سيتضاد، بالضرورة، مع معنى ثورة السوريين وأهدافها.

ما سبق يوضح أن مقاربة الثورة وحدها لم تعد كافية، إذا لم تؤخذ المسائل الثلاث المطروحة أعلاه من الفاعلين والساعين إلى التفكير بمستقبل سوري لائق، فنحن إزاء ثورةٍ تواجه واقعاً دولياً يعود إلى فكرة الاستعمار والتقسيم، وواقعاً داخلياً قد يفضي إلى التقسيم، ما لم تنهض كتل وطنية سورية بمشروع وطني مضاد، وقوى إسلاموية كثيرة، تستغل مظلومية السوريين من نظام الاستبداد، لتجعل من مشروعها أمراً واقعاً.