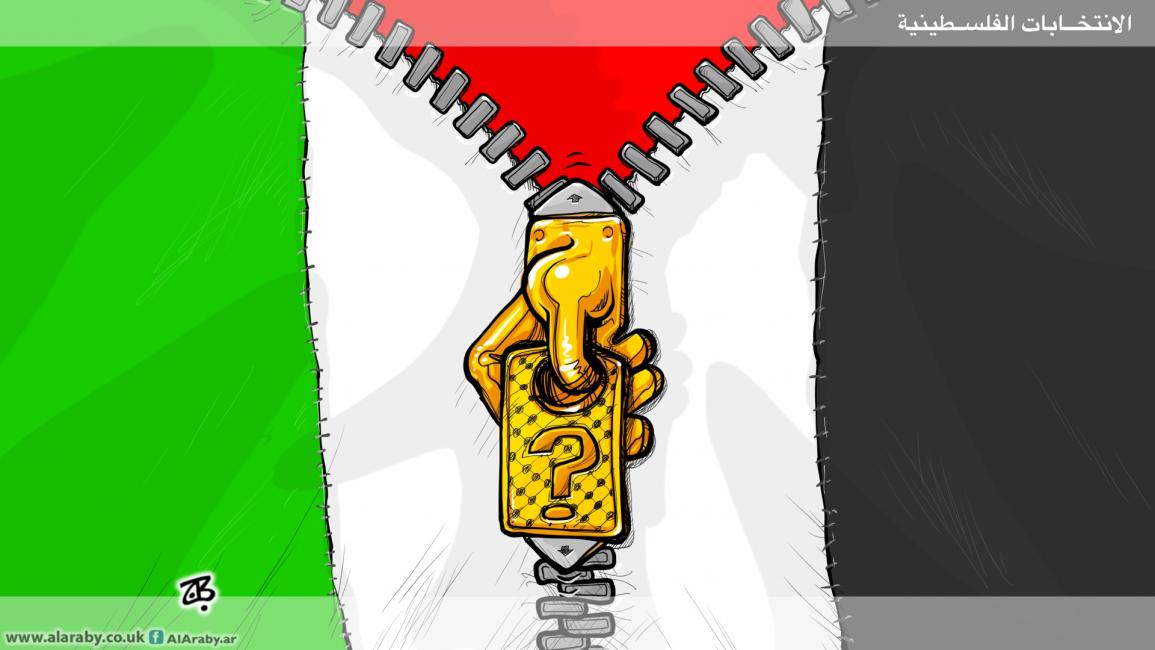

لا تغيير للشعب الفلسطيني في الانتخابات المقبلة

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية للسلطة الفلسطينية في مايو/ أيار ويوليو/ تموز المقبلين، بعد انقطاعٍ دام 15 عامًا. ماذا وراء القرار؟ أتمنى القول إنّ إعلان الانتخابات التشريعية والرئاسية نجمَ من دوافع محلية وشعبية، لكنه أبعد ما يكون عن ذلك. أتمنى القول إنه جاء بسبب المطالبات والضغوط الشعبية، أو بهدف إصلاح النظام السياسي، أو إعادة ابتكار أنماط الحكم القائمة، أو حتى تجديد القيادة السياسية. أتمنى القول إنّ الانتخابات ستكون "تتويجًا" لعملية طويلةٍ ومعقدة من العمل الديمقراطي. أتمنى القول إنها جاءت بسبب ما أفضت إليه آليات المساءلة الفعالة، أو من أجل إحياء الهياكل التنظيمية المتعطّلة وظيفيًا، كتلك التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. أتمنى القول إنّ القرار انتهت إليه حلقة عمل جادة سعت إلى عقد حوارٍ وطني شامل هادفٍ، يُعيد النظر في البرنامج السياسي الفلسطيني ويتبنّى استراتيجيةً استشرافية، وخطةَ عملٍ ملموسةً لإدراك الحقوق ونيل الحرية.

الدوافع المذكورة أعلاه ليست السببَ وراء نية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في وقتٍ لاحق. بل إن قرار عقد الانتخابات جاء، في المقام الأول، استجابةً لضغوطٍ وشروط خارجية دولية وإقليمية. فقد أرادت القيادةُ السياسية للسلطة الفلسطينية، وقيادةُ حركة حماس ضمنيًا، إرسالَ رسالةٍ واضحة إلى الإدارة الأميركية الجديدة بأنها "مستعدّة للعمل"، ومستعدّة للعودة إلى "الوضع الطبيعي المعهود،" ومستعدّة لتلقي "المساعدات" المالية الأميركية. وأرادت إرسالَ إشارة واضحة إلى إدارة بايدن بأنها سعيدة بالعودة إلى "طاولة المفاوضات،" وهي تظنّ أنها، بإجراء الانتخابات، سوف تستبق الاتهام الإسرائيلي بأن الفلسطينيين منقسمون ومشتتون، بما لا يدع فرصةً "للتفاوض المثمر". إرضاء الأطراف الدولية ليست ممارسة جديدة على السلطة الفلسطينية، بل هي ممارستها السائدة، على الرغم من أنها أضرّت بالشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والمساواة وتقرير المصير.

تواجه قيادةُ السلطة كذلك ضغوطًا أخرى من مجتمع المانحين (سيما الأوروبيين) "لتجديد ولايتها الديمقراطية."

وإلى جانب الضغوط من أجل استرضاء إدارة بايدن، تواجه قيادةُ السلطة كذلك ضغوطًا أخرى من مجتمع المانحين (سيما الأوروبيين) "لتجديد ولايتها الديمقراطية." ومع ذلك، لا يهتم المانحون سوى "بالديمقراطية الصورية"، حيث يريدون أن يروا "الفلسطينيين يذهبون إلى صناديق الاقتراع"، حسبما أخبرني دبلوماسي أوروبي كبير، قال: "نحن نتفهم أنها ليست ديمقراطيةً حقيقية، لكنها أفضل من العدم، ونحن هنا لندعمها". لا ينبغي الاستهانة بالضغط المباشر وغير المباشر الذي يمارسه مجتمعُ المانحين، فيما يتعلق بإعلان الانتخابات، وخصوصًا في ظل الوضع المالي المُزري الذي تعيشه السلطة الفلسطينية.

يُضافُ إلى هذه العوامل عاملُ الديناميات الإقليمية الجديدة الناشئة، في ضوء ما تسمى اتفاقات آبراهام، والتي لم تستطع القيادة السياسية الفلسطينية (السلطة و"حماس" على حد سواء) تجاهلها، واضطرت إلى الاستجابة لها والتعايش معها. ويُشار إلى أن معظم الدول العربية المشاركة في هذه العملية غير متحمسة لفكرة الانتخابات في حد ذاتها (أغلبها لا يعرف انتخابات حرةً ونزيهة)، ولكنها حريصةٌ على لعب دور رئيسي في "إعادة رسم المنطقة" و"استئناف العمل مع الفلسطينيين"، بما يتماشى في المقام الأول وخطة الإدارة الأميركية الجديدة ومعاييرها الإقليمية في الشرق الأوسط.

ما الذي يمكن أن توقعه من هذه الانتخابات؟ حتمًا ليس الانتقال الديمقراطي، ولا إصلاح النظام السياسي الفلسطيني. قد تُسفِر، في أحسن الأحوال، عن "ديمقراطية صورية،" بَيد أن هياكل القمع والاستبداد ستظل متجذّرة، ولا يمكن تغييرها باقتراع جزئي يفتقر إلى الحرية والنزاهة، وليس المقصود هنا عنصر الشفافية في قانون الانتخابات، وإنما القدرة على إجراء حملاتٍ انتخابيةٍ بحرية وتنافس نزيه.

لا يمكن لأي ممارسةٍ ديمقراطيةٍ أن تكون ديمقراطية حقًا في بيئة استبدادية وقمعية عمومًا

ومن الأهمية بمكان أيضًا أن نعترفَ بأنه لا يجوز ولا ينبغي الخلط بين أي "لحظةٍ ديمقراطية" (الانتخابات في هذه الحالة) و"العمليات الديمقراطية" أو "البيئة الديمقراطية"، فلا يمكن لأي ممارسةٍ ديمقراطيةٍ أن تكون ديمقراطية حقًا في بيئة استبدادية وقمعية عمومًا. الاحتفال ببهارج "الديمقراطية" يختلف كثيرًا عن الاحتفاء "بالديمقراطية الحقّة"، فهو كالاحتفال "ببهارج الدولة" في غياب الدولة والسيادة، وهي ممارسةٌ اعتادتها القيادةُ السياسية الفلسطينية، والخشية أن تنقلها إلى ميدان الانتخابات.

وإذا افترضنا أن الانتخابات التشريعية ستجرى كما هو مقرّر في مايو/ أيار، فلا ينبغي أن نفترض ببساطة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في يوليو/ تموز، فهي ليست عمليةً متسلسلة، لأن إجراء الانتخابات الرئاسية قد يكون ببساطةٍ متوقفًا، إلى حدٍ كبير، على نتائج الانتخابات التشريعية. وعند إجراء هذه الانتخابات، إنْ أُجريت، لن يحقَّ التصويتُ فيها سوى للفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة. وحتى مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية ليست مضمونة، لأنها تتطلب موافقةً إسرائيلية صريحة (في هذا الشأن تمارس الجهات الفاعلة الأوروبية الضغطَ على إسرائيل كي تسمحَ بذلك). حتى وإنْ حدثَ ذلك كله، كما هو مخطط، سيظل نصف الشعب الفلسطيني التوَّاق لوجود مؤسسات شرعية وتمثيلية وخاضعة للمساءلة مغيبًا عن هذه العملية.

لا يحدث تغيير إيجابي جوهري، إلا إذا توقف الفاعلون السياسيون المهيمنون عن تعزيز بعضهم بعضًا

قد يسأل سائل: هل سيشارك الفلسطينيون خارج الأرض المحتلة في الانتخابات؟ لا يمكن لهؤلاء الفلسطينيين التصويتُ إلا في انتخابات هيئات منظمة التحرير، مثل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل، من الناحية النظرية، برلمان الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من أنّ إعلان عباس حدَّد نهاية أغسطس/ آب 2021 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس الوطني "حيثما أمكن"، فإن من الخطأ الاعتقاد أنها دعوةٌ صادقة إلى إجراء انتخابات منظمة التحرير/ المجلس الوطني، فإجراء تلك الانتخابات، حتى وإنْ اقتصر على ما أمكن من مواقع وجود الفلسطينيين، يقتضي استعداداتٍ جادّةً على المستوى السياسي واللوجستي، ولا يوجد ما يكفي من الوقت أو الموارد، أو حتى الإرادة السياسية، لضمان حدوث ذلك. تدركُ كل الأحزابُ السياسية هذا الواقع جيدًا، لكنها قررت أن تغضَّ الطرفَ عن هذه المسألة الجوهرية، بحجة أن "أي انتخابات أفضل من العدم". وفي أحسن الأحوال، قد نرى تكرارًا لسيناريو عام 2018 حين اجتمعَ المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير، وكانت مناسبةً مؤلمة ذكَّرتنا بالديمقراطية الفلسطينية، وهي تتعرّض للتقويض على يد القيادات الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن هذه المقاربةَ قصيرةَ النظر التي تتحاشى التعاملَ مع القضايا الأساسية كليًا لن تُؤدي إلا إلى ترسيخ البرنامج السياسي الحالي، وإطالة عمر نظام القيادة الراهن، وبخاصةٍ نظامي "فتح" و"حماس". وعليه، تتهيأ الحركتان، بمساعدةٍ مقصودة وغير مقصودة من الفصائل السياسية الأخرى، كي تخرجا منتصرتين من الانتخابات المقبلة، بغض النظر عمَّن سيفوز بمقاعد أكثر. وقريبًا سوف تستمران في الاستحواذ على الغالبية العظمى من المقاعد في المجلس التشريعي، بدلاً من معاقبتهما ومحاسبتهما على جميع الأضرار والأذى الذي ألحقتاه بالنضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وهذا يثير السؤال: ما هو الهدف من انتخاباتٍ يُنظر إليها وسيلةً وغايةً في آن، من دون دراسةٍ جدّيةٍ لأبعادٍ أوسع وأكثر جوهرية تتعلّق بمجمل النظام السياسي، والاستراتيجية، والرؤية؟ فلن يبزغَ الأملُ في حدوث تغيير إيجابي جوهري، إلا إذا توقف الفاعلون السياسيون المهيمنون الحاليون عن تعزيز بعضهم بعضًا، وأُخضعوا للمحاسبة والمساءلة. وحينئذ سيكون للانتخابات معنى مختلفٌ وغايةٌ مختلفة.