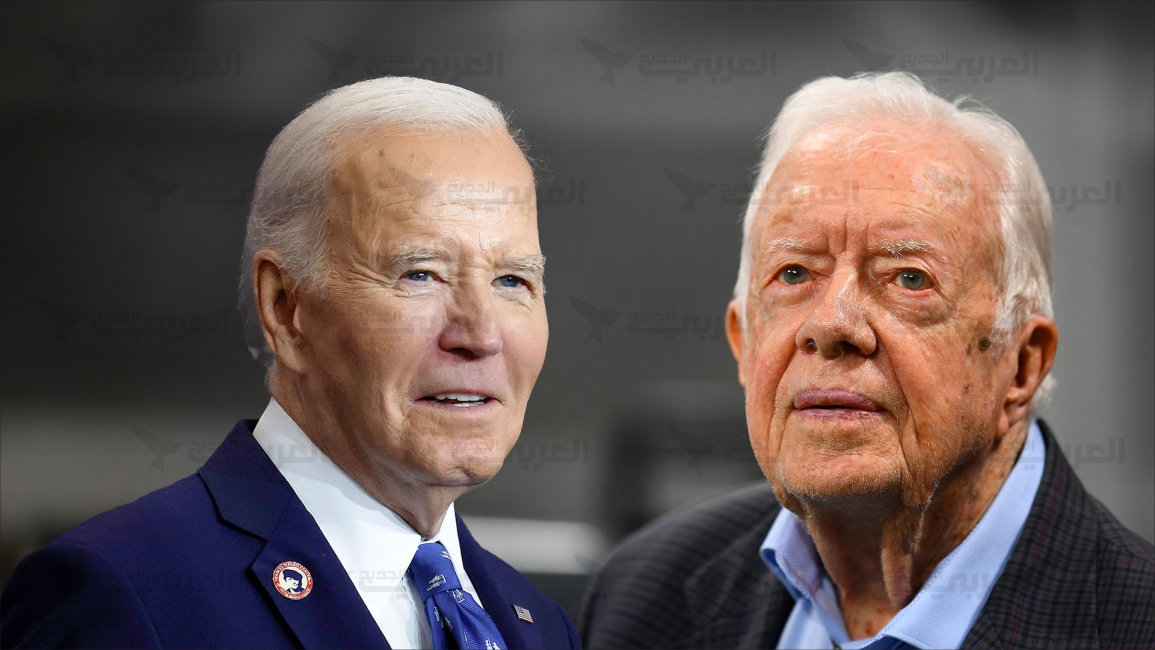

كارتر وبايدن... رهائن وأسرى

لا تُذكّر وفاة الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، الأحد الماضي، فقط، بأنه صانع قاطرة التطبيع العربي الإسرائيلي، يوم نجَح، مع فريقه، في هندسة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 1979، بل أيضاً بأنه الذي أخفق في تحرير 52 أميركياً احتجزَهم طلابٌ إيرانيون (هل كان بينهم محمود أحمدي نجاد؟) في مبنى السفارة الأميركية في طهران، ليس فقط بدبلوماسيّة الوساطات، وقد كانت العلاقات مقطوعة بين واشنطن ونظام الثورة الإيرانية المستجدّ في طهران، بل أيضاً في عمليةٍ عسكريةٍ كان فشلها مدوّياً. ما لن يُنسى من تفاصيل صخب تلك الأحداث أن أولئك الطلاب أنهوا احتجاز الرهائن 444 يوماً، دقائق بعد دخول الجمهوري رونالد ريغان البيت الأبيض رئيساً للولايات المتحدة، وكان قد هزم الديمقراطي كارتر، وحال دون ولايةٍ ثانيةٍ له. وهذا هو الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، سيُغادر ولايته الوحيدة مرفوقاً بفشل إدارته في إقناع نتنياهو بالكفّ عن مراوغاته وتضييعه الوقت واستخفافه بجهود الولايات المتحدة والوسيطين القطري والمصري، فيذهب إلى اتفاقٍ يُنهي حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزّة، و"يحرّر" نحو مائة أسير إسرائيلي (ومعهم أربعةٌ بجنسياتٍ أميركية) لدى حركة حماس. وإذ تأتي الأنباء من "وول ستريت جورنال" أن نتنياهو ينتظر دخول الجمهوري دونالد ترامب (نسخةٌ شعبويةٌ مزيدةٌ من ريغان) البيت الأبيض، ليمرّر الصفقة، وإنْ بكيفيّةٍ معدّلةٍ بعض الشيء، وإنْ تأتي تقديراتٌ بأن نتنياهو يطمح إلى صفقةٍ أكبر، يرخّص له الرئيس الأميركي المنتظر ضمّ الضفة الغربية مقابل إنهاء الحرب على غزّة نهائياً، بترتيباتٍ أمنيةٍ يشتمل عليها اتفاق المرحلة الثانية من الصفقة، الذي يكتمل فيه "تحرير" الأسرى (يسمّونهم في الإعلامَين الإسرائيلي والأميركي رهائن)، العسكريين، لدى "حماس".

ليس صاحب هذه الكلمات على ثقةٍ بأن هذا السيناريو (أو مثله) هو ما سيصير، وهو الذي لا تروقُه، أصلاً، فكرة السيناريوهات والتوقّعات، إلا أن الشواهد الماثلة تدلّ على صدقِ ما ذكرته الصحيفة الأميركية، وعزّزه تقريرٌ في "العربي الجديد" أوضح "انقلاب" نتنياهو على تفاهماتٍ متقدّمةٍ في مفاوضات صفقة الأسرى. والراجح أن ما يُشبه النفي الذي طيّرته هيئة البثّ الإسرائيلية لا تعدو صفته احتيالاً إضافياً من نتنياهو ومكتبه. ولذلك، لن يكون مفاجئاً أن يذهب المذكور إلى موعد اليمين الدستورية لترامب ليعبُر من "تحرير" جزءٍ من الأسرى إلى ما هو أبعد. والقرينة على هذا الاحتمال أن ظنّ "حماس" أن هؤلاء الأسرى ورقةٌ ثمينةٌ في يديْها ليس في محلّه تماماً، فنتنياهو يرى تحريرَهم همّاً مهمّاً، لكنه يعتبرهم أرخص ثمناً مما تفترضه الحركة الفلسطينية المقاومة، لا لشيءٍ إلا لأن رؤيته إلى مسألة غزّة استراتيجيّة، أبعد بكثيرٍ من استرداد مأسورين، وتتجاوز مستقبل القطاع إلى مسألة مستقبل العموم الفلسطيني. ويعتقد أن مظلّة سياسية من إدارة ترامب ستكون أكثر دفئاً وأريحيّةً مما يمكن أن تصنعه إدارة بايدن التي تضمّ رجلاً اسمُه وليم بيرنز، يدير أهم جهاز مخابراتٍ في العالم، لكنه يُتعِب نفسَه بالسفر إلى الدوحة والقاهرة عدّة مرّات من أجل جملةٍ أو اثنتين في مشروع اتفاقٍ، غير محسوم، بين إسرائيل و"حماس".

ليس ثمّة أي مماثلةٍ بين تداولٍ في شأن أسرى إسرائيليين راهنين لدى الحركة الفلسطينية المُجاهدة وتداولٍ كان بشأن رهائن أميركيين في طهران قبل 44 عاماً، إلا أنه "عبث الأقدار" (بالاستئذان من نجيب محفوظ) يُرينا أن نتنياهو، الذي بيده تحرير الأسرى في غزّة وليس "حماس"، سيفعل كما صنع أولئك الطلاب الإيرانيون، عندما أرهقوا كارتر وإدارته في مداولاتٍ فارغة الجدوى، ثم أعطوا خلَفه ريغان لحظة القطاف، إذ تمادى في إرهاق بايدن في لتٍّ وعجنٍ طويلَين، ثم ينتظر ترامب ليمنحه الإنجاز وسمعةً عن رئيسٍ توعّد ثم تحقّق له ما أراد. وفي كل هذه الغضون، يبقى الشعب الفلسطيني في غزّة ذبيحاً، متروكاً لمقذوفات صواريخ إسرائيل على مخيّماتٍ ومراكز إيواءٍ ومستشفياتٍ. ... ليس يعنينا ما أراده أولئك الطلاب عندما حرموا كارتر ما أراد، وأنعموا على ريغان بما أراد، يعنينا ما يريدُه نتنياهو في زمن ترامب القريب، وهو فادحُ الكلفة وباهظٌ فلسطينياً.

ولكن، لماذا لا نصدّق هيئة البثّ الإسرائيلية، إن الاتفاق بات ناضجاً، فنعدّ كل الكلام أعلاه لغواً؟ ... يا ريت.