في الحديث عن الاعتراف بدولة فلسطين

يكثر الحديث عن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية، منها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وجامايكا، إضافة إلى أستراليا. وقد عزّزت حرب غزّة مسارات هذا الإعلان في رؤية جيوسياسية وقانونية وإنسانية، من قلب محور العمليات الحربية المستمرّة في القطاع. مع ذلك، يمكن أن يؤدّي مثل هذا الاعتراف إلى لحظة ديناميكية سياسية في سياق زخم دبلوماسي جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ربطاً مع أولئك الذين يتشاركون موضوع إنهاء الحرب ومشروع السلام والديمقراطية والأمن في العالم.

جاءت الإشارات هذه المرّة من واشنطن ولندن، عبر تصريحات جديّة لمسؤولين في البلدين، لوّحت بالاعتراف مع منح إسرائيل ضمانات أمنية، لكنّها ربطت الاعتراف "بالقضاء على (حماس) وإطلاق الرهائن الإسرائيليين". أدّى ما حدث في غزّة إلى صدمة داخل النُّخب الغربية، وهناك مقترحات ودراسات وصياغات في مراكز أبحاث في موضوع الدولة الفلسطينية، سبقت مسألة التأكّد من مصداقية التصريحات والإشارات وتوقيتها قبل نهاية الحرب، وعن حقيقة تلك الدولة، التي يراد إعلانها، وشكلها، بعد المهمّة المستحيلة في تفعيل حلّ الدولتين على مدى ثلاثين عاماً (ليس هناك أيّ حديث عن القدس، ولا كيف يمكن التعامل مع 900 ألف مستوطن يهودي في الضفّة الغربية والقدس، وردم الهوة بين قطاع غزّة والضفّة الغربية؟ وما هي مواصفات قيام حكومة التوافق الوطني، وكيف ستكون السلطة مسيطرة في غزّة وتدير دفّة الأمور فيها؟).

ما عاد ممكناً تبرير السياسات الصهيونية بحجّة حماية الأقلّية اليهودية في الشرق الأوسط

الدعوات لم تأتِ عقب هجوم 7 أكتوبر (2023)، بل اعتُمِدَ قرارٌ إسباني بهذا الشأن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، لكنه لم يُتابع سياسياً لعدم وجود توافق أوروبي بشأنه، وتطمح إسبانيا (بعد السويد) في أن تصبح لاعباً مهماً في حشد الإتحاد الأوروبي لقضية فلسطين، في مقترح يُعالج خطّةً للسلام على نحو أكثر جرأة وتطوراً، يستجيب لما يريده الفلسطينيون، في وقت ستمنح إسرائيل فيه ما يشبه "غفراناً" بعد كلّ المجازر التي ارتكبتها (!) ويراد من الخطّة تقديم أفق سياسي للفلسطينيين يحمل في أثنائه احتمال قيام دولتهم، رغم صعوبة تحقيق ذلك بعد ما جرى كلّه. إلا أنّ هذه الخطوة من شأنها، وفق الطرف العربي "أن تفتح مستقبلاً جديداً يسمح باستعادة القرار الفلسطيني، ويسمح بتطويق إيران من تحالف دول، متّحدة في تصميمها على منعها من إحداث الفوضى الإقليمية من خلال المليشيات والأنظمة التي تسيطر عليها"، لكنّ الطرف العربي هو الأضعف تجاه المشاريع الإقليمية، وإزاء المشروع الإسرائيلي التوسّعي والاستيطاني، مدعوماً برؤية بايدن ترامب في آن، بدعمهما إسرائيل في الوسط العربي، في مقابل الطرف الإيراني التوسعي /الطائفي، والطرف التركي الذي يتحرّك ببراغماتية على حساب الأمن القومي العربي. وبالنظر إلى عدم اليقين داخل المجتمع الدولي بشأن وجود دولة فلسطينية أو عدم وجودها، فإنّ تصريحات الاعتراف حتّى الآن ما تزال غامضة، سيما الأميركية منها، وهي تحاول الضغط على نتنياهو من طريق الحديث عن الاعتراف، والبريطانية على لسان ديفيد كاميرون التي تشترط الانتهاء من "حماس"، والألمانية حين تربط المسألة بالتوصل الى معاهدة سلام مع إسرائيل (30 عاماً من عدم قدرة الأخيرة على تأمين الأمان لمواطنيها).

ولن تخرج القمّة العربية المُرتقبة في المنامة عن هذه الخطوط، التي خرجت بها قمة الرياض العام الماضي، فالمعادلة الجيوسياسية، والعلاقات بين دول المنطقة، لم تتغيرا من جهة أنّ الجميع على يقين "أنّ الدولة العبرية ليست هي التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق السلام، وتثبيت أمن المنطقة، من دون استبدال زعيم جاهز وقادر على تسجيل هذه اللحظة ببنيامين نتنياهو". الرهان على هذا الأمل لم يستقرّ بعد مع الـ"فيتو" الأميركي في مجلس الأمن ضدّ عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ما يعني تبخّر الوعود للفلسطينيين والعرب بشأن حلّ الدولتين. المشكلة في السقوط الأخلاقي لإدارة أميركية مليئة بالتناقضات، تتحدّث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ونشر السلام، وتوهم العالم بخلافات مع الجانب الإسرائيلي، وهي في تعاون معها ودعم لها بواقع معزّز بالسلاح (26 مليار دولار)، استمراراً للنهج الذي لم يبتعد عن صفقة القرن (ترامب – نتنياهو)، والذي يتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية بلا سيادة، تمزّقها المستوطنات، ومن دون حدود، ولا تشمل القدس الشرقية، مع تكرار الحاجة إلى مفاوضات مباشرة (استنفدت مسارها منذ نهاية حرب الأيام الستة، واتفاقيات أوسلو في 1993).

المطلوب تحرير فلسطين وإعادتها إلى حالة التنوّع الديني وحرّية الإقامة التي كانت فيها منذ أقدم العصور

كان شعار الدولة الفلسطينية عاملاً مشتركاً لدول محوريّة، ولباحثين، ومؤرّخين، لسنوات أعقبت الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في العام 1948، وعجز القادة الفلسطينيون، بدءاً من ياسر عرفات، عن تقييم المخاطر، والاستفادة من المساعدات السياسية والمالية والدبلوماسية، ذات الحجم الكبير؛ ذلك أنّ الديناميات الفصائلية، والغموض المالي والاقتصادي، والافتقار إلى الديمقراطية، عوامل غير مساعدة في موضوع الوحدة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وحلول واقعية، ومن دون أيديولوجيات. مع ذلك اكتسبت الجهود الدبلوماسية زخماً مع التصريحات الروسية والصينية، وبعد سلسلة من اعترافات من أميركا الجنوبية في العام 2011، أعقبت إعلان الاستقلال الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988 في الجزائر، وتصديق أزيد من 83 دولة، قبل أن تصبح فلسطين عضواً في عديد من وكالات الأمم المتحدة في 1989، واتخذت إسرائيل إجراءات لمواجهة المبادرة مع مجيء بنيامين نتنياهو، منذ 16 عاماً، بالتعسف والقتل والاعتقالات والتهجير المتواصل، والتنمر والاستخفاف والغطرسة، وتضييق الخناق على المجتمع الفلسطيني الذي ملّ الانتظار. هذا في وقت برزت إشارات من الدول عن عدم الرضا عن بطء عملية السلام، وفي إنكار وجود دولة فلسطينية قائمة بالأمر الواقع منذ اتفاقية لوزان (أكّدت وجود الدولة الفلسطينية/ العربية، بعد انفصالها عن السلطنة العثمانية)، واعترف القانون الدولي بها من خلال القرار 181، وكان شرط انضمام إسرائيل إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة قبولها الهدنة، والتزامها جميع بنود القرار، بما فيه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الشرط لا يزال قائماً ومحفوظاً بعناصر الشعب الدائم والإقامة، والإقليم/ الحدود (خرائط تفصيلية)، وقانون الجنسية (1922-1925) ليس قانوناً مؤقتاً، والدستور الذي صدر في العام 1925، ونظّم نظرياً الحكم بين الدولتين (قام المفوض البريطاني بتثبيت نصوصه). الطلب الفلسطيني عام 2011 بالانضمام إلى الجمعية العامة استند إلى هذه المعطيات القانونية وإلى حيثيات حقّ تقرير المصير (قواعد آمرة غير تعاقدية وغير قابلة للتصرف). الفلسطينيون صنعوا تاريخ شعب لا يزال ينتظر دولته نظرياً (منذ العام 1923)، وعملياً (منذ 1947 -1949)، رغم إصرار إسرائيل أن تكون دولةً لـ"الشعب اليهودي"، وسعيها لتهويد مدينة القدس.

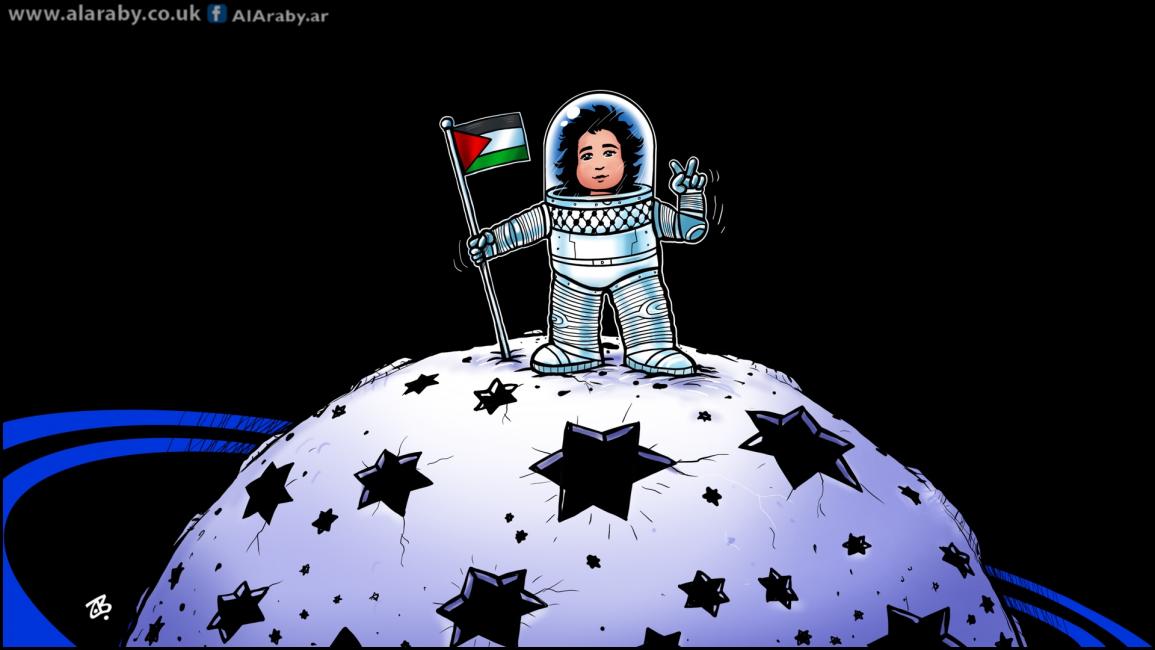

ما عاد ممكناً تبرير السياسات الصهيونية بحجّة حماية الأقلّية اليهودية في الشرق الأوسط، في حين أن المطلوب تحرير فلسطين وإعادتها إلى حالة التنوّع الديني وحرّية الإقامة التي كانت فيها منذ أقدم العصور. الأرضية تتغيّر؛ شعب فلسطيني أسطوري، يقاوم محاولات سحقه على مرأى العالم، فتنتفض الجامعات الغربية لنصرته، في هبّة طلابيّة لم يشهدها العالم منذ حرب فيتنام، وبتأثير في التصورات العامة والضغط على صنّاع القرار الأميركيين والغربيين، في عولمة "غضب" على جرائم إسرائيل المحتدمة ضدّ الفلسطينيين.