عبد الله إبراهيم والفكرة القومية في المغارب

يبدو في الوقت الراهن كما لو أن قضايا التفكير القومي التي كانت من قبل أن تتأسّس على ما سمّي في الفترات المتأخرة "المشروع النهضوي العربي" المبني، اعتقاداً وتعبيراً وشعارات، على الوحدة العربية والاستقلال الوطني والقومي والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتجديد الحضاري ... إلخ، قد توارت، بصورة تدريجية، خلف حُجُبٍ كثيفةٍ من المتغيرات الظرفية، رغم وجود كثير من المشاريع، ومؤسّسات البحث والتفكير، فضلاً عن وجود أحزاب سياسية ما زالت تنهض، ولو في ظروف يائسة بائسة، بقضايا كثيرة شغلت، فترة تجاوزت نصف قرن، عقول أجيال من الباحثين والمناضلين وعامة الناس في كثير من بلدان المشرق العربي.

ويمكن، بتقدير عام، إرجاع ذلك في كثير من أوضاعه، وفيها ما تشاء من الانتصارات والانتكاسات على حد سواء، إلى جملةٍ من الصعوبات التي اقترنت من قبل، وتقترن اليوم كذلك، بتلك المتغيّرات الكبيرة التي أصابت العقائد الأيديولوجية، والأوضاع الاجتماعية والسياسية، بما للسياق التكنولوجي عليها جميعاً من منعكساتٍ وآثار، في مختلف البلدان العربية، وبصورة خاصة في المشرق، المعترك الاختباري، الذي واجه أحداثاً سياسية فاصلة، ومواجهات عسكرية مدمّرة، وكبوات مُفْجِعَة، بسبب الاختيارات المختلفة التي تحكّمت في توجهاتها وفي مشاريعها التنموية، وبصورة خاصة في المجالات الديمقراطية والحقوقية وأشكال توزيع الخيرات الوطنية وسوى ذلك.

مرادي من إيراد هذه العناصر، على ما هي عليها من عمومية، الوصول إلى فكرة أعتبرها من حاصل الانتشار الذي يكون للأفكار وللمواقف وللتصوّرات ذات الطبيعة الفكرية والسياسية العامة في السياقات المختلفة التي تنتسب إلى رقعة جغرافية ممتدّة بين دولها روابط تاريخية ولغوية ودينية أيضاً. ومن هذه الزاوية، يعدّ الموضوع القومي في السياق المغاربي، بما كان له من تأثير بفعل منطقه الأيديولوجي ومسوغاته العملية تأطيراً وتنظيماً، في حقب مختلفة قديمة وحديثة، يعدّ، على مستوى التفكير النظري، عنصراً مهمّاً شغل الباحثين والمفكرين والسياسيين، هنا وهناك، بهذا القدر أو ذاك من مستويات التأثير والفعالية السياسية.

غير أننا لا نجد، بما في عدم الشيء من مفارقة، من بين الباحثين والدعاة القوميين العرب أي باحث أو داعية مغربي، على سبيل المثال، سخَّر جهداً من وقته وأبحاثه للقضايا الفكرية التي أثارتها القومية العربية في مجالات وحقولٍ كثيرة. وَمَن يشير إلى محمد عابد الجابري، في هذا الإطار، لا يعرف ألبتة طبيعة الانتماء السياسي الذي كان له، ولم يتحرّر منه إلا في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. أضيف إلى ذلك أن هذا الانتماء كان إلى "الفكر الاشتراكي" الذي تبنّاه الحزب بصورة أقوى في مطالع السبعينيات، وفي إطار تجديد البنية الحزبية بعد "الانشقاق" الذي ترسَّخ عن الحزب التاريخي (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، ولعلّه لعب دوراً فيه بحكم مركزه القيادي. ولا أقول هذا إلا لأن المؤتمر الذي حقق ذلك الانشقاق كان استثنائياً (1975)، وأن الوثيقة الأساسية التي سوف يتبنّاها الحزب مذهباً له (التقرير الأيديولوجي) كانت باسم "الاشتراكية العلمية" اختياراً، وأن الجابري كان، إلى جانب شهيد الحزب عمر بنجلون، أحد المُحَبّرين لتلك "الأطروحة" الممهورة بالانحياز التام، وهو يعادل نوعاً من "الصفاء" الأيديولوجي، لتيار من الفكر على النقيض تماماً من مقوّمات الفكر القومي التقليدي الذي بلوره مفكّرون قوميون أفنوا حياتهم في التعبير عن تطلعاته وأشواقه، ومنهم من أوجد له بناء حزبياً مُهَيْكلاً لتنفيذ طموحاته كحزب البعث العربي الاشتراكي أو الحزب العربي الديموقراطي الناصري أو التجمّع القومي العربي.

بروز الفكر القومي في المنطقة المغاربية، بالتفاوت المعروف بين التجارب وتيارات الفكر واختلافها، لم يبرُز بالقدر الكافي، رغم المحاولات المبذولة

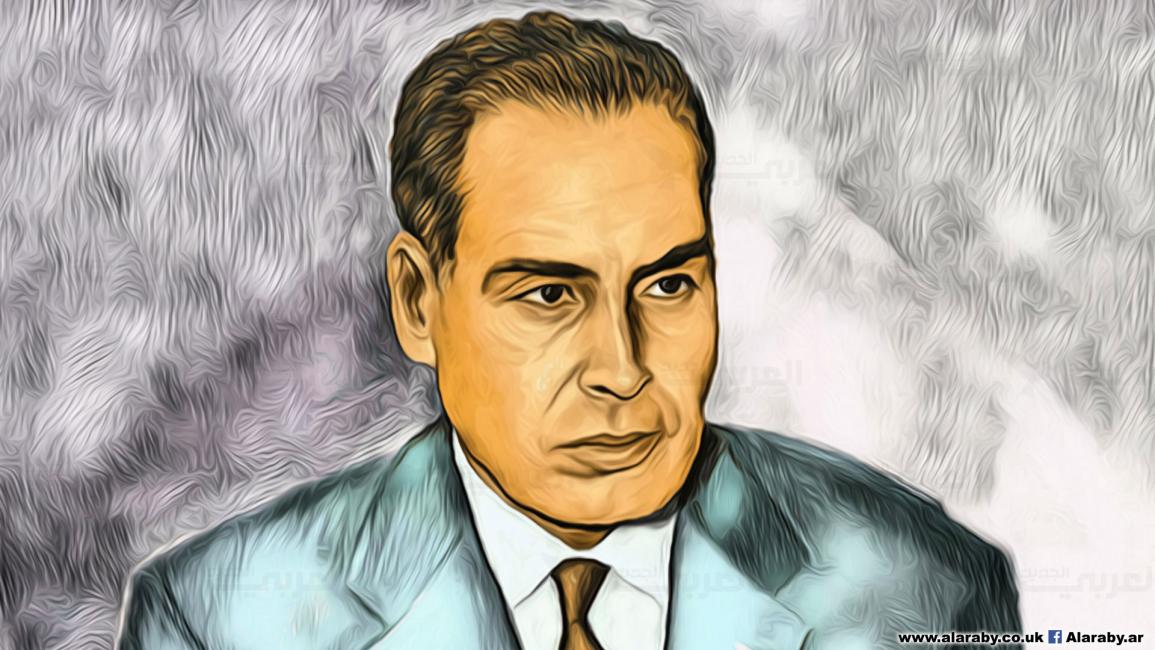

قصدي أن أبيّن أن بروز الفكر القومي في المنطقة المغاربية، بالتفاوت المعروف بين التجارب وتيارات الفكر واختلافها، لم يبرُز بالقدر الكافي، رغم المحاولات المبذولة منذ تجارب الاستقلال الأولى في بلدانها، ثم عندما تغيّرت الظروف السياسية من خلال انقلابات جرت في طبيعة النظم السياسية الحاكمة، أو بسبب التأثير السياسي المباشر الآتي من الشرق العربي. غير أننا يمكن العثور على صوت مختلف، جهر به أحد قادة الفكر والسياسة والأدب أيضاً، هو عبد الله إبراهيم (1918 - 2005) الذي تميّز، من بين جيل الوطنيين الأوّل، بمساهماته الفكرية ذات البعد التاريخي (وله فيه كتاب رائد "صمود وسط الإعصار")، فانفرد، بذلك الصوت المختلف بحثاً وكتابة ومحاضرة، بالتعبير عن مؤثّرات الفكر القومي من زاوية مغايرة علّلها تعليلاً تاريخياً يستحق المناقشة. والواقع أن أفكاره الخاصة في سياقها التاريخي والشخصي (سبق أن كان رئيساً للحكومة الوطنية في 1958، وزعيم حزب سياسي، وأستاذاً جامعياً بارزاً)، فضلاً عن وقتها (1982)، يمكن اعتبارها ذات وجاهة فكرية، وتتميز بتماسكٍ مُعتَبر فيه اجتهاد نظري لم يسبق لغيره، من حيث المنظور، أن عبر عنه كتابة بالوضوح اللازم.

فهو يرى، على سبيل المثال، أن القومية العربية كانت مهدّدة بالانمحاء منذ الأصل (بسبب مواجهة العرب شعوبَ الفرس وصراعهم مع التتار والمغول، فسقطوا في قبضة الأتراك). بينما يرى، في الاتجاه الآخر الذي يهم المنطقة المغاربية، رغم وقوع بعض دولها في قبضة السيطرة العثمانية، أن الخطر التاريخي (الذي هَدّد كيان عرب المغرب وثقافتهم وحضارتهم) كان "دينياً بالأساس"، بسبب "الحروب بين الكاثوليكية والإسلام، وبسبب التبعية بين العرب واللاتين في صورة نزاع حضاري متمحور بالدين وَتُدِيره السلطات البابوية". ثم يطوّر هذه الفكرة في ما يخص القومية العربية على أساس الخصومات الدينية بتدخّل من القوى الأجنبية بين "العرب والمسلمين والعرب والمسيحيين"، فيجعل من ذلك حجر الزاوية في الاختلاف، من منطق الاعتراض أيضاً، مع رأيين: القومي القائل إن القومية العربية تأثرت، على نحو واضح، بالمدّ القومي في أوروبا القرن التاسع عشر، فلا يرى هو إلا أنها "تولّدت وتطورت تلقائياً وفي شروط الدفاع عن النفس داخل بنية اجتماعية خاصة بها". والرأي الثاني الماثل في "اختلاف المغرب العربي عن المشرق العربي بأنه لم يعرف نزاعات الأديان بين مواطنيه، بل شعار "السلام المدني" عند المشرق ليس له ما يقابله في المغارب".

وأرى أن ما ينتج عن معارضة هذين الرأيين لا يقتصر على القول بالتناقض الملحوظ في التخريج النظري لقضيتي القومية والصراع الديني، مع الشعور الذي يتبلور في ذهن القارئ من أن الأمر، في الحقيقة، يتعلق بالتقاطب الذي في معناه أن الجغرافية الطبيعية، وبعض الاعتبارات الأنتربولوجية أيضاً، هما اللذان يحدّدان أنواعاً من الاختلاف بين المشرق والمغرب في كل شيء تقريباً. وقد قال برأي الاختلاف هذا كثيرون قبل عبد الله إبراهيم، فكانت غايتهم في ذلك السعي إلى ترسيخ الوطنيات الشعبوية التي غالباً ما تستظهر "الخصوصية" في أقصى حدودها المنغلقة على الذات النابحة بالفرادة التي لم تأت على أي مثال معروف.

يبدو أن انحسار الفكر القومي، في تجارب البلدان المغاربية، لم يعد يُعَلّل، في مواقف كثيرة إلا بامتداد الفكر الوطني المبني على اعتبارات أيديولوجية خاصة

ويصل عبد الله إبراهيم إلى تلك الحدود من زاوية خاصة وجدها في "الوضع الذاتي – النفسي" الذي عليه "طبيعة الجماهير في المغرب الأقصى" المطبوعة "بالتشدّد الديني، والرغبة في الاستشهاد، والنزعة المرابطية المشوبة بالحذر والعداء صراحة للأوروبيين". بينما لم يجد في القومية العربية بالمشرق إلا أنها ذات طابع "أنتربولوجي وإثني تقوم، في عمقها، على الانبهار الميتافيزيقي بعبقرية عرقية خاصة"، أي حالة عقلية وتكوين إنساني متفاعل مع التأثير الخارجي.

لا يمكن افتراض أي لقاء ممكن لأنّ التاريخ المُؤول انطلاقاً من الاعتبارات الجغرافية والنفسية (في مقابل ما أسميتها الحالة العقلية المتفاعلة مع التأثير الخارجي) يحكم على كل اتصال ممكن بالقطيعة، في حين يبدو أن انحسار الفكر القومي، بناء على التصوّرات الفكرية التي تبلورت في تجارب البلدان المغاربية منذ سنوات، لم يعد يُعَلّل، في مواقف كثيرة ترمي إلى الحكم عليه، إلا بامتداد الفكر الوطني المبني على اعتبارات أيديولوجية خاصة تبرّر الانسجام، وتعطي للعقيدة الدينية (الإسلام)، كما هو الحال في دساتير كثيرة للنظم القائمة، أحقيةً سَنَدُها شَرْع الله، ومعها شرعية الحاكم، ومعهما أيضاً مشروعية العمل في سبيل التوليد المفاهيمي لما أسمّيها "الوطنية الشوفينية" المحكومة، في الوقت الراهن، بالصراع ضد جميع المنافسات المُسَطّرة في برامج التطورات الإقليمية والدولية. لا أفق وحدوياً في هذا الوهم، لأن الانكفاء على الذات الوطنية هو المهرب الممكن للتخلص من "المنغّصات" القومية.