حرب اللبن في القاهرة 30

من يتعمد إهانة الجيش؟

30 مليون علبة لبن، بسعر 30 جنيهاً للعلبة، و30 مليون متظاهر في 30 يونيو.. سيتوقف التاريخ وعلم النفس طويلاً أمام ولع السلطة الحاكمة في مصر بالرقم 30 الذي صاروا يستخدمونه، وكأنه تميمة أو تعويذة للسيطرة على الجماهير، كلما لاحت منها بادرة تململ أو غضب أو سخط على فساد عام، يزكم الأنوف ويطحن عظام الفقراء والناس العاديين.

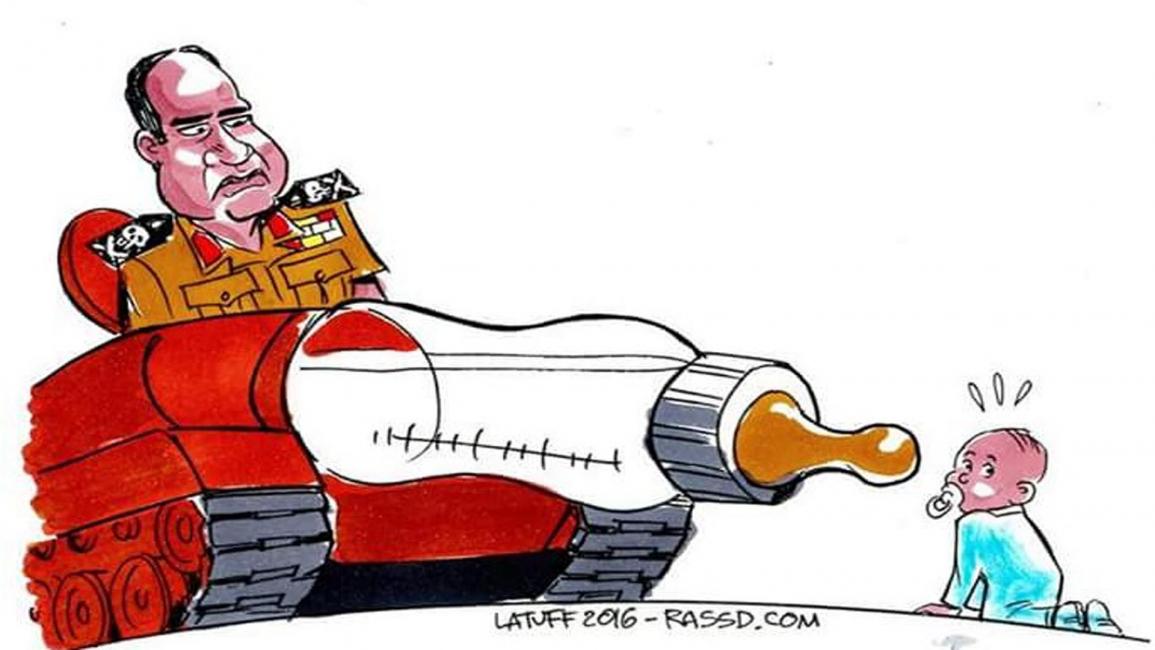

مع اندلاع فضيحة التلاعب في لبن الأطفال، سارعت الحكومة إلى الإعلان أن الجيش سوف يتدخل، أو أنه تدخّل بالفعل، لاستيراد ثلاثين مليون علبة حليب أطفال. ثم حين تفجرت ينابيع السخرية من السيناريو التجاري الركيك، عاد المتحدث العسكري، متقمصاً شخصية مدير تسويق، أو مسؤول دعاية وإعلان في وكالة تجارية صغيرة، ليتحدّث عن اضطرار الجيش لخوض معترك لبن الأطفال، حمايةً لمصر من جشع الأوغاد المحتكرين، من خلال بيان عسكري صارم، حتى تخيلت أنني سأقرأ في خاتمته عبارة "حفاظاً على هوية الدولة"، الأمر الذي أجّج نار السخرية مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم زاد طين السخرية بلة، بنشر خبر، يمكنك تصنيفه باعتباره ملحقاً لبيان المتحدث باسم الجيش، عن شروع وزارة الإنتاج الحربي في إنشاء مصنع لحليب الأطفال.

كل ما فعله بيان المتحدّث العسكري أنه كرّس واقعاً جديداً للجيش كمؤسسة تجارية منافسة، تخوض حروب السوق ضد تجار آخرين، ترى المؤسسة العسكرية، بالطبع، أنها الأجدر والأكفأ، والأحق، منهم بالسيطرة على السوق. وبالضرورة، قنّن بيان "العسكري" سعراً جديداً لعلبة اللبن، وهو 30 جنيهاً، للعلبة التي كان ثمنها مدعوماً، ثلاثة جنيهات، ترتفع إلى 17 جنيهاً في السوق السوداء، مع اشتداد الأزمة، بفعل فاعل، ونائبه.

تدّعي سلطة القاهرة 30 أنها غاضبة من طوفان السخرية الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام "المارقة"، غير أن هذا الغضب غير صادق، إذ يبدو، للوهلة الأولى، وكأن هناك من يتعمّد داخل هذه السلطة إهانة المؤسسة العسكرية، بالدفع بها إلى أتون السخرية، حين جرّدها من زي المقاتلين، وألبسها ثوب الباعة والتجار المغامرين، إذ لا يمكن تصوّر أن الجيش، وإن كان قد بدأ يسلك باعتباره حزباً سياسياً، منذ طرح مرشحه لخوض انتخاباتٍ رئاسية، بلا مرشحين آخرين، في مطلع 2014، لا يمكن تصوّر أنه ليس فيه من يشعل الضوء الأحمر، محذراً من الانخفاض بمستوى اللعب إلى ذلك الحد المخجل.

قلنا مبكراً، عقب ثورة يناير 2011، إن الخطر كله يكمن في توريط الجيش في مستنقعات السياسة، طرفاً وقد ظهر جنرالات المجلس العسكري على شاشات التلفزة، في ذلك الوقت لنفي أي نيةٍ للعسكر في الهيمنة على السياسة، أو الطمع بالسلطة، وهو ما تبيّن كذبه، لاحقا، وبأسرع مما تخيل أكثر الناس تشاؤماً.

الآن، لم يكتفوا بجر الجيش إلى دور الحزب السياسي، بل جعلوه المؤسسة التجارية العملاقة التي تسعى إلى ابتلاع السوق، وبعد أن كنا نحذر من انخراط الجيش في شؤون السياسة، حمايةً له وحفاظاً على صورته، على اعتبار أنه كلما اقتربت الجيوش من السياسة، ابتعدت عن العسكرية، نجد الجيش في قلب بحيرة الاقتصاد والبيزنس والتجارة، يسري عليه ما يسري على كل من يمارس لعبة السوق. وهنا يكون الابتعاد عن العسكرية مضاعفاً، والأخطر أنهم يضعونه في مواجهةٍ، غير متكافئة، مع عموم الناس، كونه يحتكر لنفسه وضعية الخصم والحكم، وسلطة العقاب أيضاً.

يتم ذلك كله تحت لافتات فاشية، تحشر الناس في علب الخوف من سيناريوهات سقوط الدولة، إن لم تسلم نفسها للجيش، طائعةً أو صاغرة، كي لا يفترسها الأشرار المتربصون. وفي هذه الحال، من الطبيعي أن تجدهم يساومونك: علبة حليب للأطفال أم حريتك وكرامتك الإنسانية! وفي الأثناء، تستطيل قوائم القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت، لتصبح في نظرهم خائناً ومتآمراً على الوطن، لأنك تشغل الناس بحوادث بسيطة، مثل قتل طالب الطب أحمد مدحت، وقبله سائق سيارة نقل الركاب في المعادي، وتعذيب الناشط إسلام خليل، بينما الوطن يخوض معركته الباسلة لتمكين الجيش من الانتصار على أعدائه في "حرب اللبن".

ندرك أن الفاشية، بمعنى عبادة الدولة العسكرية، وسحق الأفراد كي يحيا الوطن، في أوج تألقها في مصر هذه الأيام، تماماً كما شهدت تألقها الأول مع موسوليني في ثلاثينيات القرن الماضي، بعد الحرب العالمية الأولى، حتى إن أصداءها بانت في القاهرة 30، وتصاعدت أصوات تطلب الفاشية حلاً، غير أن هذا يبدو ضرباً من الجنون، في عالمٍ يتحدّث لغةً مختلفة تماماً، دخلت فيه الفاشية متحف التاريخ.