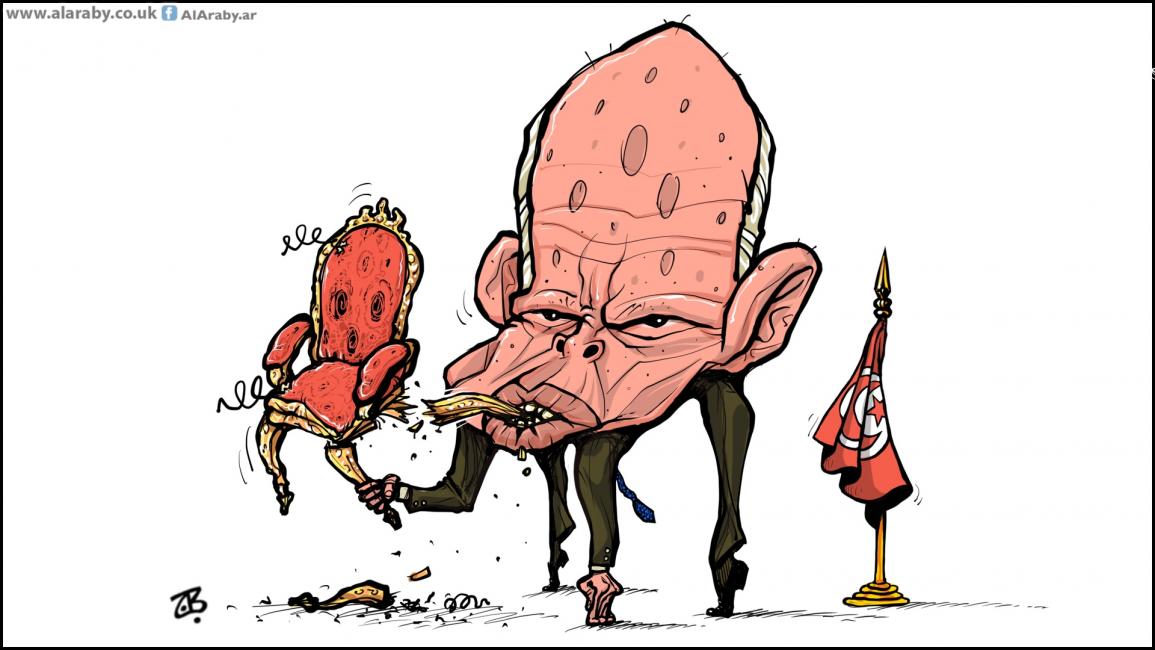

تونس نحو ديكتاتورية غير معلنة

دخلت تونس الأسبوع الثاني من "حركة" الرئيس قيس سعيّد، وكل المؤشرات تدل على أن البلاد تنجرف تدريجيا نحو ديكتاتوريةٍ غير معلنة، فقد بات واضحا أن الوعود التي أطلقها الرئيس، ليلة الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز الماضي، لن يفي بها على الأقل في الموعد الذي حدّده هو نفسه لتنفيذها، فهو لم يعيّن حتى الآن رئيسا للحكومة، وعوض ذلك بدأ بوضع مستشاريه في مناصب وزارية مؤقتة، وبطريقةٍ غير دستورية. كما أنّ مهلة شهر التي أعلن عن تعطيل عمل البرلمان خلالها أصبحت قابلة للتمديد وإلى أجل غير مسمّى. أما تعهده بحماية الحقوق والحريات، فالرجل يثبت كل يوم أنه يعاني من شرخٍ كبيرٍ بين ما يُنظّر له وما يطبّقه على أرض الواقع. يؤمن بالدستور ويقول إنه يقدّسه، لكنه يعطي لنفسه حق تأويله، حسب فهمه واستيعابه نصوص هذا الدستور، وبما يرضي طموحه ويعزّز صلاحياته، وعلى من يخالفه الرأي العودة إلى مراجعة دروسه في القانون الدستوري، كما سبق أن قال ذات نوبة غضبٍ في إحدى خطبه المونولوغية. أما حرية التعبير فهي مكفولة بالقانون، ما دامت تساند حركته، ولا تقاطع "محاضراته" أمام المراسلين الأجانب في أدب المقارنة بين الدستور التونسي والدساتير الغربية!

حتى الآن، كل ردود الفعل الداخلية والخارجية تساهم في دعم التوجّه الغامض للرجل اللغز، خروج جزء من الشارع التونسي الغاضب بسبب الأزمة الاقتصادية ليلة الإعلان عن "قرارات الرئيس" لتأييده، والإحساس بالانتقام والشماتة من حزب النهضة الذي عبرت عنه بعض النخب المعروفة بدفاعها عن الديمقراطية، وتراجع "النهضة" عن المواجهة والتعبير عن استعداده لتقديم تنازلات، وبرقيات التأييد والمساندة من أنظمة سلطوية في المنطقة، والحياد البارد الذي عبّرت عنه عواصم الغرب مما يحدث في تونس، كلها عوامل لن تزيد سوى من ترسيخ عقدة الزعامة عند رئيسٍ يفتقد إلى كاريزما الزعيم.

يثبت قيس سعيّد كل يوم أنه يعاني من شرخ كبير بين ما يُنظّر له وما يطبقه على أرض الواقع

الرجل عكس ما يشاع عنه، تعوزه الفصاحة، ويفتقد إلى بلاغة العبارة وبراعة الكلام. في أحاديثه المرتجلة عنّة تخذله عندما يريد الاسترسال في بسط أفكاره، فتتكسر حبال صوته الجهوري حد التلعثم، وسرعان ما ينعكس ذلك على ملامح وجهٍ متشنجٍ يشبه القناع، يصعب قراءة تعابيره الخالية من أي ابتسام أو انشراح. وهو قبل ذلك رجل مناهض للنظام أو "السيستم"، مثل دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لكن الأول تم ترشيحه من الحزب الجمهوري، والثاني أسّس حزب الجمهورية إلى الأمام بعد انتخابه رئيسا، ليشكل له حزاما سياسيا داخل برلمان بلاده. أما سعيّد فما زال يمقت الحياة السياسية ولا يؤيد عمل البرلمان ويحارب الأحزاب، سيرا على خطى الديكتاتور الليبي معمر القدافي الذي منع تأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها داخل "جماهيريته"، ورفع شعار "من تحزّب خان". سعيّد هو نسخة مشوّهة من كل هذه النماذج السيئة الثلاثة، شعبوي يفتقد إلى ثروة ترامب وديماغوجيته وقدرته الكبيرة على التواصل والمراوغة، وتكنوقراطي في زي موظف حكومي نمطي لا يملك خبرة ماكرون ودهاءه في إدارة الاقتصاد ومعرفة خبايا عالم المال والأعمال، وسلطوي تنقصه كاريزما ديكتاتورية القذافي وصلافته وتعجرفه.

منذ انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لم يفعل الرئيس قيس سعيّد أي شيء يفيد البلاد والعباد، كرّس سنتين تقريبا من حكمه في تدبيج الخطب والرسائل الطويلة التي تعطي الدروس النظرية عن صلاحيات الرئيس الدستورية، مع العلم أن الدستور التونسي ينظم، بطريقةٍ عقلانيةٍ إلى حد ما، توزيع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويعطي للبرلمان دور مراقبة السلطة التنفيذية. لكن سعيّد الذي يقول الذين يعرفونه إنه لم يكن سوى أستاذ مساعد في كلية القانون في سوسة وتونس العاصمة، ولم يحصل على درجة الدكتوراه، ظل يمارس دوره في إعطاء الدروس التطبيقية عن الدستور، مثل أي أستاذ قانون مساعد، ولكن هذه المرّة من داخل القصر الرئاسي، وفي الوقت نفسه، يعمل على تمديد صلاحيات الرئيس تدريجيا، استعدادا لبلوغ طموحه بتعديل الدستور الذي من شأنه أن يمنحه مزيدا من الصلاحيات التي تؤسّس لديكتاتورية دستورية، تماما كما فعل ديكتاتور تونس السابق، زين العابدين بن علي، الذي جاء إلى السلطة بانقلابٍ دستوري أبيض ضمّنه بين سطور شهادة طبية مزوّرة لرئيسه المريض أو المحتضر رغما عنه، الحبيب بورقيبة، مسنودا بتأييد شعبي عفوي، كان أقصى طموح من عبّروا عنه هو التغيير من دون معرفة إلى أين سيؤدي بهم ذلك، ومعزّزا بكثير من الوعود باحترام التعدّدية السياسية وصيانة الحريات والحقوق، وانتهى به الأمر إلى تأسيس واحدةٍ من أقبح الدول البوليسية في العصر الحديث، جثمت على صدور التونسيين زهاء ربع قرن من الحكم الفردي المتسلط.

إذا لم تتدارك القوى الحية في تونس الوضع، وتتحرّك لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية، فإن سعيّد سيقود البلاد نحو ديكتاتورية جديدة

حتى الآن، استفاد سعيّد من التأييد الشعبي لحركته، ومن دعم بعض النخب لها، لكن عدم قدرته على الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي شجّعها، وخذلانه النخبة التي تهلل لقراراته اليوم، قد يؤدّيان به إلى الانجراف نحو منعرجات الاستبداد. وعندها سيجد من يتبعونه أنفسهم أمام خيارين، كلاهما وجه لعملة واحدة: "ديمقراطية سلطوية" أو "سلطوية ديمقراطية"، فالرئيس سعيّد الذي يدّعي أنه جاء محمولا على رياح الثورة، على الرغم من أنه لم يكن معارضا للنظام الذي أسقطته، يحنّ إلى العودة إلى سلطوية الدولة في عهد الرئيس الهارب بن علي. وإذا لم تتدارك القوى الحيّة في تونس الوضع، وتتحرّك لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية، فإن الرئيس سعيّد الذي يختزل الممارسة الديمقراطية في النصوص الجامدة، سينغمس بالبلاد في ديكتاتورية جديدة بعد عشر سنوات من محاولات الانتقال الديمقراطي المتعثر. والمفارقة أن مدافعين كثيرين عن الديمقراطية في أوساط النخبة التونسية، بل حتى في بعض الدول العربية، يعتبرون ما قام به الرئيس التونسي عملا رائعا، فقط لأنه وضع حدّا لما يعتبرونها "هيمنة" حركة النهضة الإسلامية على الحياة السياسية منذ قيام الثورة. وهؤلاء مثل من يراهن على الحصان الأسود في السباق، وقد يُصابون بخيبة أمل كبيرة، لكن الأوان سيكون قد فات عندما تنجرف البلاد نحو نظام ديكتاتوري، لا يُعلن صراحة عن اسمه.