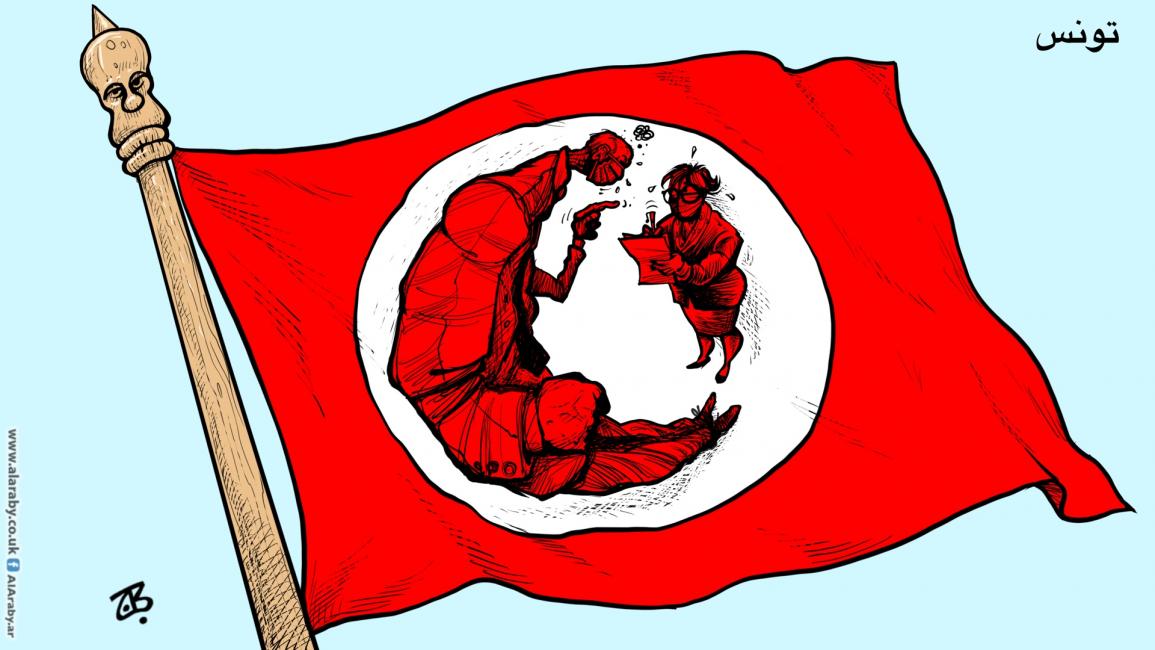

تونس .. آخر فصول الدكتاتوريّة

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن استحقاقات تفضي إلى انتخابات تشريعيّة مبكّرة خلال عام، وذلك بعد استشارة وطنيّة يعقُبُها استفتاءٌ على إصلاحات، تتولاها لجنة يسمي سعيّد أعضاءها، وحيث أجاب الرّئيس، شكليا على الأقل، على مطالب محليّة وأخرى دوليّة، بالكشف عن الخطة خاصّتِه، فإن إعلانها لم يحجُب ما شابها من ارتِجالٍ ومن غموض، خصوصا أن هذا الإعلان جاء في توقيتٍ ميزه اتساع دائرة المعارضة السياسيّة للرئيس، وحفّ به حديث عن ضغوط من مؤسساتٍ ماليّة دوليّة، اشترطت بيان خطّته للعودة إلى الوضع الطبيعي للمؤسسة النيابيّة مقابل الموافقة على الجزء الأول من قرضٍ يسُدُّ مرحليا ما في خزينة الدولة من عجز. وعلى الرّغم مما بدت عليه الاستحقاقات التي أعلنها سعيّد في ظاهِرها طريقا لاستعادة المؤسسة النيابيّة في صيغةٍ جديدةٍ بعدما تحوّلت، بحسب الرئيس التونسي، خطرًا جاثما على الدّولة، فإنها لم تكن فعليّا إلا مرحلة متقدّمة من مراحل مترابطة بعضها ببعض، بدأت قبل لحظة الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي بأشهر، ورسّختها وقائع متلاحقة تلت ذلك اليوم.

في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أقال رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إثر إجراء الأخير تعيينات في وزارة الداخليّة لم تكُن قد حصُلت على سابق موافقة من المشيشي. وحيث إن شرف الدين كان آنذاك محسوبا على سعيّد، وأحد أهمِ ما عُرفوا بوزراءِ الرئيس في الحكومة، فقد مثلت تلك الإقالة إسفينا إضافيا في علاقتِه مع المشيشي الذي كان سعيّد نفسُه هو من اقترحه لتولي رئاسة الحكومة قبل العودة على أعقابِه ومطالبة الكُتل البرلمانيّة في اجتماع مشهود بقصر قرطاج صيف 2020 بعدم التصويت له ولفريقه الحكومي، وذلك حين عاين الرئيس أن المشيشي قد أدار ظهره لتوصيات القصر في تشكيلة حكومته المقترحة آنذاك. وعلى الرغم من أن الدستور التونسي لم يمنح الرئيس أي صلاحيات لفرض أيّ تعيينات حكوميّة، عدا ضرورة مشاورته في حقيبتي الدفاع والخارجيّة، فإن سعيّد وفريقه في قرطاج تدخلوا بالفعل لفرض أسماءٍ بعينها، من بينها توفيق شرف الدّين، وعُّد ذلك أول خرقٍ غير مباشرٍ للدستور، يرتكِبه الرّئيس.

قدّرت "النّهضة" أن تصدّر المشهد في استحقاقات انتخابية متلاحقة سيحصّنها تدريجيّا من مخالب الاستئصال والرّدة

إقالة توفيق شرف الدين الّتي تلتها إقالات أخرى لوزراء محسوبين على الرئيس في حكومة المشيشي، ومن ثم اقتراحُ تعديل وزاري حظي بموافقة البرلمان، دفع الرئيس إلى رد الفعل، من خلال رفض ثلاثة أسماء من بين الوزراء الجدد، بحجّة وجود قضايا فساد أو تضارب مصالح ضدّهم، معطِّلاً بذلك أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوريّة أشهرا متتالية، تفاقمت فيها أزمة الفريق الحكومي، واشتد خلالها التوتر والتجاذب داخل البرلمان، توتُرٌ اجتهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في إذكائه، وهي التي تدعمها وسائل إعلام إماراتية بشكلٍ يرقى إلى مستوى الدعاية.

حاول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في مناسباتٍ مختلفة، إقناع الرئيس سعيّد بجدوى تنظيم حوار وطني، لكسر طوق الأزمة التي تُحيط بالجميع. ومن الواضح أن الرئيس كان غير آبِهٍ بهذه المحاولات حد التهكّم والسخرية من الحوار الوطني السابق الذي نظمته المركزية النقابية ومنظمات وطنية أخرى، وأخرج البلاد من أزمتها السياسية في العام 2013، معتبِرًا أنه غير وطني، كما تجاهل الدعوة الصريحة التي أرسلها إليه رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، للقاء ثلاثي يجمعه والمشيشي بالرئيس، وهو ما بدا غضّا للطرف عن استفحال الأزمة الحكوميّة والمؤسساتيّة التي تعيشها البِلاد، واستحسانا لما يشهده البرلمان من فوضى وتعطيل. أما لمّا اتجهت حكومة المشيشي إلى اتخاذ تدابير أكثر تشدّدا حين بدت البلاد على أعتاب موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا، كان الرّئيس نفسُهُ هو من ضغط على المشيشي بشكل خلا من الذوق (تسجيل مصوّر صبيحة عيد الشهداء) إلى التراجع عن بعض تلكم الإجراءات.

وحين سُرِّبت في مايو/ أيار الماضي وثيقة عن تطبيق مفترض للفصل 80 من الدستور، يمكِّنُ الرئيس من الاستحواذ على كل السلطات، سارع الرئيس نفسُه ومستشاروه ومقرّبون منه إلى تكذيبها، ونفي اي مساعٍ "انقلابيّة" مثيلة لتلك الوارِدة فيها، حتى اذا بلغت الأزمة في البلاد ذروتها والإجراءات الحكوميّة أشدّها، إثر تصاعد عدد الإصابات بكورونا، باغت سعيّد الجميع، واستحوذ على كل السلطات، بعد أزمة شاملة، كان الرئيس نفسُه طوال أشهر ضلعا أساسيا فيها، وذلك عبر انقطاعٍ كامل عن التحاور مع الفاعلين السياسيين ومع البرلمانيين، وعبر تجاهله دعوات متكرّرة كي يتدخل أمن مجلس النواب التابع للأمن الرئاسي، للحيلولة دون الاعتصامات المتكرّرة لرئيسة الحزب الدستوري الحر في قاعات البرلمان وأروقته، وعبر التملّص المتواصل من دعوات المركزيّة النقابيّة إلى بدء حوار وطني للخروج من الأزمة، وعبر إشاعة هالة من أنباء الاستهداف للرئيس، والتهديد لسلامته، لم تُثبت التحقيقات صحّتها أو جديّتها، وعبر مهاجمة الطبقة السياسية والحزبيّة كافة، والتشكيك في مصداقيتها، ووصم الجميع من دون فرز أو تنسيب، بالفساد والانتهازيّة. وكذلك عبر رفض تعديل حكومي حاصل على ثقة البرلمان، لادعاءات بفساد بعض الوزراء المُقترحين غابت بعد ذلك، وعبر إرباك زيارتي رئيس الحكومة السابق إلى ليبيا وقطر، بالتدخل للتأثير على المسؤولين في البلدين، لعدم التعامل معه، بحسب ما أكده نواب في البرلمان، وأخيرا عبر إدارة مثيرة للتساؤل لمخزون البِلاد من المطاعيم ضد فيروس كورونا.

تثبيت المسار الديمقراطي في تونس يتطلّب الاشتغال بشكل حثيث على ترميم الوعي الجمعي وصيانته بأساسيّة الديمقراطيّة

كان المشهد العام في تونس قبل 25 من يوليو/ تموز مستوفيا شروط الانقلاب، ليس فقط من حيث الظروف التي وضع الرئيس أركانها كافة، وإنما أيضا وخصوصا من حيث تراكم الأخطاء المرتكبة وتتاليها خلال عشر سنوات من تجربة الانتقال الديمقراطي، والتي تتحمّل حركة النهضة فيها قدرا كبيرا من المسؤوليّة، حيث بقي التحدّي الوجودي عبر إبطال الخطر الاستئصالي هاجسها الأول، قادها ذلك نحو تقديرات سياسية مضرّة على المدى الطويل، لعل أبرزها تجربة التوافق الّتي جرّت الحركة نحو خيارات سياسية واقتصادية واجتماعيّة مكلفة شعبيا وانتخابيا ومناقضة للهوى التنظيمي الداخلي للحركة، إلى جانب خيارات سياسية أعقبت انتخابات العام 2019 شابتها أخطاء فادحة، بدءا باختيار الحبيب الجملي لترؤس الحكومة، بما يتعارض مع مزاج عام كان ينشد شخصيّة قوية ومتماهية مع روح نتائج انتخابات العام 2019، ومرورا بالتعاطي مع حكومة إلياس الفخفاخ وانتهاء بطبيعة العلاقة مع المشيشي وحكومته، وهي تقديرات خاطئة تزامنت مع إدارة غير موفّقة للشأن الداخلي للحركة أضعفتها تنظيميا ورذّلت رؤاها وخطابها وجعلتها مستباحة إعلاميا وسياسيا.

لم تكن الحركة ذات الهوى الإسلامي مستعدّة تماما للحكم لحظة الثورة. ولم يكن بديلها ومشروعها للحكم صلبا ومتينا حتى تصيّر من نموذج الحكم الديمقراطي رديفا للرخاء الاقتصادي وللرفاه الاجتماعي، قدّرت "النّهضة" أن تصدّر المشهد في استحقاقات انتخابية متلاحقة سيحصّنها تدريجيّا من مخالب الاستئصال والرّدة، لكن هذه الخشية تحديدا هي التي قادتها الى التطبيع بأقدارٍ متفاوتةٍ مع من تعتبرهم الحركة من قوى الردّة، وليست مسؤوليّة الفشل الذي أوصل البلاد إلى لحظة "25 يوليو" مسؤولية "النّهضة" وحدها، بل هو تراكم لاجتهادات سياسية خاطئة ولأشكال معيبة ومختلّة في التعامل السياسي بين الأحزاب بعضهم ببعض كحلفاء، أو بين من كانوا في الحكم ومن كانوا في المعارضة، وذلك برمّته أقل الهنات شأنا من بين هنات أخرى كثيرة، أفضت إلى تعثّر تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، إذ برز عطب الوعي الديمقراطي الذي أصاب النخب، المدنية والسياسيّة والأكاديميّة والإعلاميّة، بشكل واضح في السنوات التي أعقبت سقوط بن علي، وصارخٍ فيما تلا انقلاب سعيّد، حين رحّبت واحتفت بما أقدم عليه الرئيس من إجراءات، ودافعت عنها، حتى إذا تبيّن انتهاج سعيّد نهجا انفراديا استبداديا من خلال التضييق على الحريات، ومنع معارضيه من التظاهر والاعتداء عليهم واستهداف خصومه بالسجن والملاحقات، تراجعت بعض أصوات التأييد والاحتفاء خطواتٍ إلى الخلف، وتعالت أخرى (لم يُعرف عنها سابق نضال ديمقراطي) تطالب بالإمعان في استهداف معارضي الرئيس.

لم يبلغ العمل المشترك بين معارضي الرئيس، شخصيات كانوا أم أحزاباً، وضعه الأمثل بعد

لقد بدا، من خلال أحداث ما بعد تاريخ 25 يوليو، أن تثبيت المسار الديمقراطي في تونس يتطلّب الاشتغال بشكل حثيث على ترميم الوعي الجمعي وصيانته بأساسيّة الديمقراطيّة، بما هي حجر الأساس لإدارة الاختلاف، وبما هي مدخل إلى الحوكمة الرشيدة والإصلاح ومكافحة الفساد والتنمية، زُيّفت هذه الفكرة خلال السنوات الماضية عبر شحن إعلامي شعبوي مضلّل وانتهازي وسقطت فيها أحزاب ومنظمات وأطراف كما سبق وسقطت فيها أوائل التسعينيات، وتطلّب التقاء العائلات السياسيّة والايديولوجيّة المختلفة آنذاك زهاء 15 عاما، لتبدأ في العمل المشترك في العام 2005. صحيح أن استفاقتها والتقاءها بعد واقعة 25 يوليو تطلّب بضعة أشهر، لتبدأ في تنسيق العمل المشترك بين أطرافها المختلفة، لكن التقاءها هذا لم يتطوّر بعد إلى مستوى العمل الجبهوي الجماهيري الذي يجبر الرّئيس على العودة إلى الديمقراطيّة والكف عن هدم المؤسسات والمكاسب الدستوريّة.

لم يبلغ العمل المشترك بين معارضي الرئيس التونسي، شخصيات كانوا أم أحزابا، وضعه الأمثل بعد، ولا تزال أمام الفرقاء كافة خطواتٌ كبيرةٌ لقطعها وتنازلات مؤلمة لتقديمها، وقبل ذلك كلِّه حوار صريح، وجب أن يخوضوا فيه قبل قرار العمل المشترك، ومن ثمّة التعالي عن هناتٍ كثيرة شابت علاقة رفاق المشترك الديمقراطي

الخلافات السياسيّة التي تطوّرت إلى خلافاتٍ شخصيّة، ثم إلى نرجسيّاتٍ متضادّة، نبذ الزعامتيّة التيّ جعلت كلا يرى نفسه منقذا، والإقرار إقرارًا أمينا بالأخطاء المرتكبة فيما مضى، وتقييم تجربة السنوات العشر الماضيّة تقييما منهجيا يؤسّس لإصلاح جذري في السلوك السياسي وإدارة الاختلاف وإدارة الدولة وتحصينها من تمدّد العبث السياسي إلى دواليبها، قد تكون الشروط الأساسيّة الأوليّة لبدء معركة استعادة الديمقراطيّة.

حين يتحقّق ذلك، سيُتاح لهؤلاء مواجهة التنظير الكلامي الجافّ للرئيس سعيّد واستحقاقاته الفضفاضة بمشروع مشترك، يستعيد طريق الديمقراطيّة، ويرُدّ الاعتبار للدستور. وحينئذ، ستصير الأصوات التي رذّلت المكاسب الديمقراطيّة في البلاد، ودعت إلى ضربها معيارا للفرز بين مشروع وطني ديمقراطي وتعدّدي وآخر رجعي شعبوي استبدادي. وحينئذ سيكون قوس الإجراءات الاستثنائيّة التي أعلنت الصائفة الماضية آخر فصول الدكتاتوريّة في البلاد.