"الوعي المغاربي" وأزمة الديمقراطية

يتّضح بجلاء تام، بعد مرور أزيد من 12 سنة على ما سمّي "الربيع العربي"، أن الأوضاع السائدة في الدول المغاربية، بصرف النظر عن تفاوت المستويات، وقدرة سُلَطِها على التحكّم في المسار العام، على قدر كبير من الأزمة المجتمعية العامة الآخذة برقاب فئاتٍ عريضة من شعوبها على جميع المستويات. ويُلاحظ أن العلاقات السياسية العامة قد أصيبت بما أصاب تلك الأوضاع، بحيث بلغت من التعارض والاضطراب، في السنوات الأخيرة، قدراً كبيراً أدّى، في بعض الأحيان، إلى مواجهات مختلفة طابعها العدوان، وفي تجارب أخرى إلى درجة بائسة من الإسفاف الرخيص. ثم يُضاف إلى ذلك أن منطق التحالف السياسي، الاستراتيجي أو غيره، لم يعد محكوماً، كما كان الحال خلال عقود الحرب الباردة، بالمنطق الأيديولوجي (العسكري)، بل أضحى موقفاً سياسياً يتحدّد أساساً من خلال التصوّر البراغماتي الذي غالباً ما تمليه المصلحة الوطنية، من جهة، وطبيعة الأوضاع أو المشكلات السياسية وغيرها الموجودة في بنيات الأنظمة وفي نسائج (أو نُسُج) المجتمعات من الجهة الثانية.

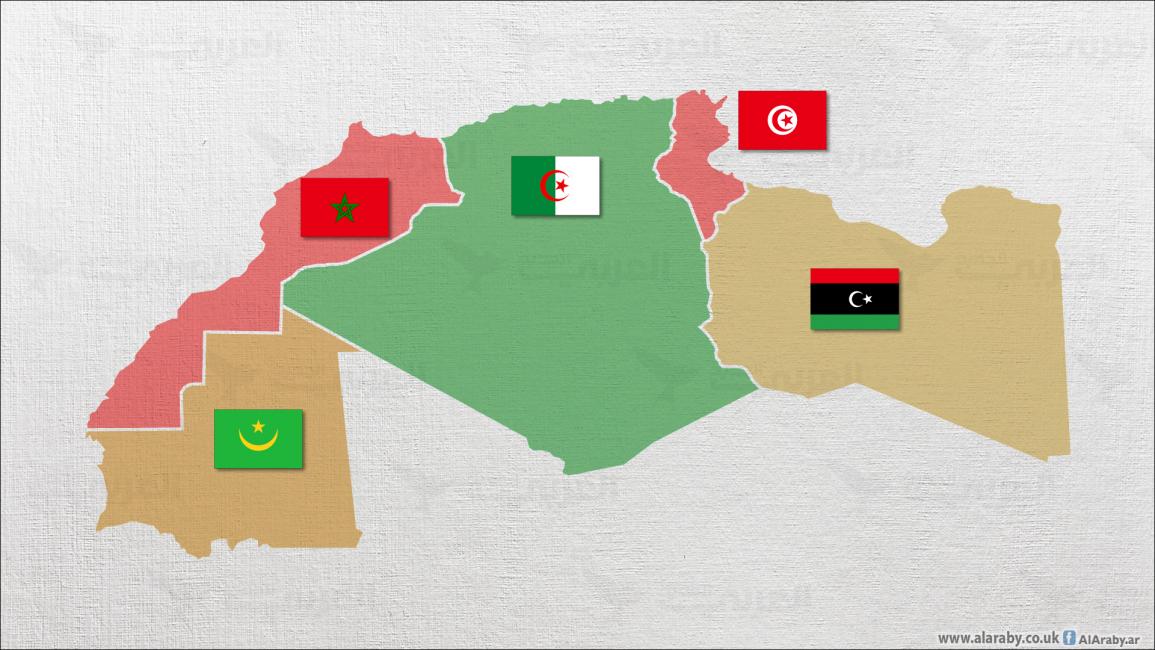

وتبدو الصورة العامة العاكسة وجود تلك الدول في الخريطة الجغرافية وكأن كل بلد منها ينتمي إلى جغرافيا أخرى، رغم الاتصال المؤكد والحدود المرسومة بينها. وهو ما يوحي للمهتم بمسارات تلك الدول المغاربية بوجود قطائع حادّة ذات طبيعة استثنائية ترتبط، في أغلبها، بالمطامح السيادية التي تُرغم هذا الطرف، أو ذلك، على اتّخاذ مواقف تتّسم بالحدّية القصوى التي قد تتجسّد في الحرب بشكلٍ من الأشكال.

والحقيقة أن مجمل الأوضاع القائمة بين الدول المغاربية، على تفاوت بعضها بطبيعة الحال، لا تتناسب، أو هي متعارضة، على نحوٍ ما، مع الشعور العام الذي يسود بين أفراد شعوبها ونخبها. وعلى هذا، في المقابل، يمكن أن تُثار دلائل كثيرة بصورة إيجابية، وتعني بصورة مؤكّدة أن هناك آمالاً عريضة، في فحوى خطابات وعرائض ونضالات ومواقف مشهودة، تدعو وتعمل في سبيل نصرة التطوّر الساعي إلى بناء علاقات مختلفة، قوامها الجوار الرحيم والديمقراطية الرشيدة والحوار التلقائي، هذا فضلاً عن التكامل الاقتصادي الممكن الذي قد يصبح مدخلاً حقيقياً للتطورات الممكنة اللاحقة.

ما انتهت إليه الاستقلالات المغاربية من أوضاع استثنائية لعبت فيها الانقلابات العسكرية الدور الأول، الكبير والحاسم في كل شيء تقريباً

ويقال هذا أساساً للأخذ بأطروحة خاصة، مستقاة من التاريخ المعاصر، مفادها بأن الجذور الحقيقية لما هي عليه الأوضاع القائمة، كامنة في عاملين لا يستثنيان، مع ذلك، ما دونهما من عوامل، وأقصد:

أولاً، ما انتهت إليه الاستقلالات المغاربية من أوضاع استثنائية لعبت فيها الانقلابات العسكرية الدور الأول، الكبير والحاسم في كل شيء تقريباً. يكفي أن نشير إلى أن الجزائر عرفت أول انقلاب عسكري (1965) بعد أقل من عامين على استقلالها إثر حربٍ تحريرية طاحنة استمرّت، صعوداً وهبوطاً، أزيد من سبع سنوات. وكان الانقلاب المريب هذا من الغرابة بحيث قضى، بدون رحمة، على رفقاء الأمس الذين قادوا "حرب التحرير" والمفاوضات التي أوجبتها تلك الحرب مع الفرنسيين، والأهم من هذا أنه شرّع به حكماً "ثورياً" ذا طبيعة ديكتاتورية، أوجد، من حوله، بنجاح ملحوظ على الصعيد الأيديولوجي، أوضاعاً استثنائية كثيرة ما زالت قائمة.

وفي 1969 قاد الكولونيل معمّر القذافي انقلاباً سهلاً في ليبيا على العائلة السنوسية، فتم له بذلك، اعتماداً على توجهاتٍ (ناصرية) ذات قومية عاطفية جياشة، بناء ديكتاتورية شعبوية هوجاء تحكّمت في السياسة العامة من خلال تصفية المعارضين وقتل الحياة السياسية، من خلال منع قيام الأحزاب انطلاقاً من "التذويت" المريب للسلطة الذي حلم به الرئيس الهمام.

استغلت المؤسّسة العسكرية في تونس "الوضع الخاص" الذي أصبح عليه الرئيس بورقيبة، فخطّطت للانفراد بالسلطة

وفي موريتانيا، تعرّض الرئيس المختار ولد داده لانقلاب أبيض، أطاحه بعد أزيد من 18 عاماً من انفراده بالسلطة. ولم يعكس هذا الانقلاب، في ظل الأزمة المستحكمة في البنية القبيلة التي قامت عليها السلطة، أي اختيار استثنائي... سوى أنه فتح البلاد، وهي في أشدّ حالات أوضاعها من التخلف، على حروبٍ داخلية وانقلابات متتابعة لم تحقق للشعب الموريتاني أي شيء تقريباً، أو حقّقت له كثيراً من التهميش، بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة، وهي تتوق إلى الحصول على رساميل خارجية أو دعم أجنبي.

ولم تسلم ملكية المغرب من محاولة الانقلاب على النظام الحاكم في مناسبتين متتاليتين (1971-1972) جاءتا بعد حالة من الاستثناء الشامل (1965 - 1967) تلك التي خيّمت على البلاد فقضت نهائياً على الحياة السياسية في البلاد، وكرّست السلطة الملكية المطلقة في أشمل تصوّراتها القمعية.

ويقال الشيء نفسه عن تونس التي استغلت المؤسّسة العسكرية فيها "الوضع الخاص" الذي أصبح عليه الرئيس بورقيبة، فخطّطت للانفراد بالسلطة، وإقامة الحكم الفردي الديكتاتوري سنوات لم تنته، بتوجيه من المؤسّسة العسكرية نفسها، إلا في أزمة الربيع العربي وفي خضمه عام 2011، بالرغم من أن ذيول ذلك الربيع ما زالت مستمرّة بطرق مختلفة، وأساساً فيما يرجع لبناء الديمقراطية وتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، فضلاً عن توفير العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الدول المغاربية تتواجه، ضمن رقعة جغرافية ممتدّة، في حال من الفرقة والتنافس والصراع الصامت أو الظاهر الغاضب

ثانياً، المؤسّسة العسكرية الموروثة عن الحماية والاستعمار، والتي لم تعمل السلطات التي فازت بالاستقلال إلا على ترسيخ وجودها الوطني، لما له من فائدة في تبرير وجودها السلطوي نفسه، والإيحاء بشرعيته التاريخية. وهو ما تَحَوَّل، في علاقاتٍ بالصراعات السياسية والاجتماعية، إلى مُقَوّم جوهري يتحكّم في غيره من المقوّمات التي قامت عليها الدولة الوطنية. ومن الظن أن "الطبيعة العسكرية" المبنية على المفهوم "اليعقوبي" (المستوحى من نادي اليعاقبة في عهد الثورة الفرنسية، وكان من أهدافه إقامة دستور، فضمّ ثوّاراً معتدلين، ثم تحوّل إلى ديكتاتورية) الشديد العنف والقوّة، أضحى في مسار التطوّر العام، من حيث السياسات العمومية والتحالفات الطبقية، مساراً يتحكّم فيما عداه. كما أنه يفرض، من خلال هذا التحكّم، سياسات تتعارض باستمرار مع المطامح الشعبية، وحين لا تتعارض معها تصبح تلك السياسات أسلوباً لتبرير الأوضاع القائمة.

ومن الواضح، في علاقة الدول المغاربية بأوضاعها وشعوبها أنها شيّدت اعتماداً على خليط من التصوّرات السياسية والأيديولوجية، ومنها ما له علاقة تاريخية بالدين، أنظمة تحكّمية غير ديمقراطية لا تأبه بالمؤسّسات الضامنة للحريات وللحقوق وللتطوّر نفسه من خلال التوزيع العادل للثروة الوطنية... إلخ.

وواقع الحال أن الدول المغاربية تتواجه، ضمن رقعة جغرافية ممتدّة، في حال من الفرقة والتنافس والصراع الصامت أو الظاهر الغاضب. ولا يبدو أن هناك أفقاً لأي حالٍ آخر في الأمد المنظور. وبالتأكيد على طبيعة المؤسّسة العسكرية القائمة، يمكن القول إن المواجهة المشار إليها سوف تكرّس أشكالاً متنوعة من العداوة النابعة من تقديراتٍ مختلفة لطبيعة المواجهة نفسها، ولكن أيضاً للاختيار المتضمّن في طبيعة الحكم الذي كرّسته الانقلابات المسلّحة بالعنف، ثم أصبح عائقاً أمام تطوّر شعوبها على النحو الذي كانت تحلم به في مرحلة النضال من أجل الاستقلال الوطني. والظاهر، بطبيعة الحال، أن مخاطر تلك المواجهة، في غيبة الاختيارات الديمقراطية والتسويات الإقليمية، لن يكون مآلها إلا الحرب، مهما كان التأويل الذي نصبغه عليها شكلاً أو مضموناً.