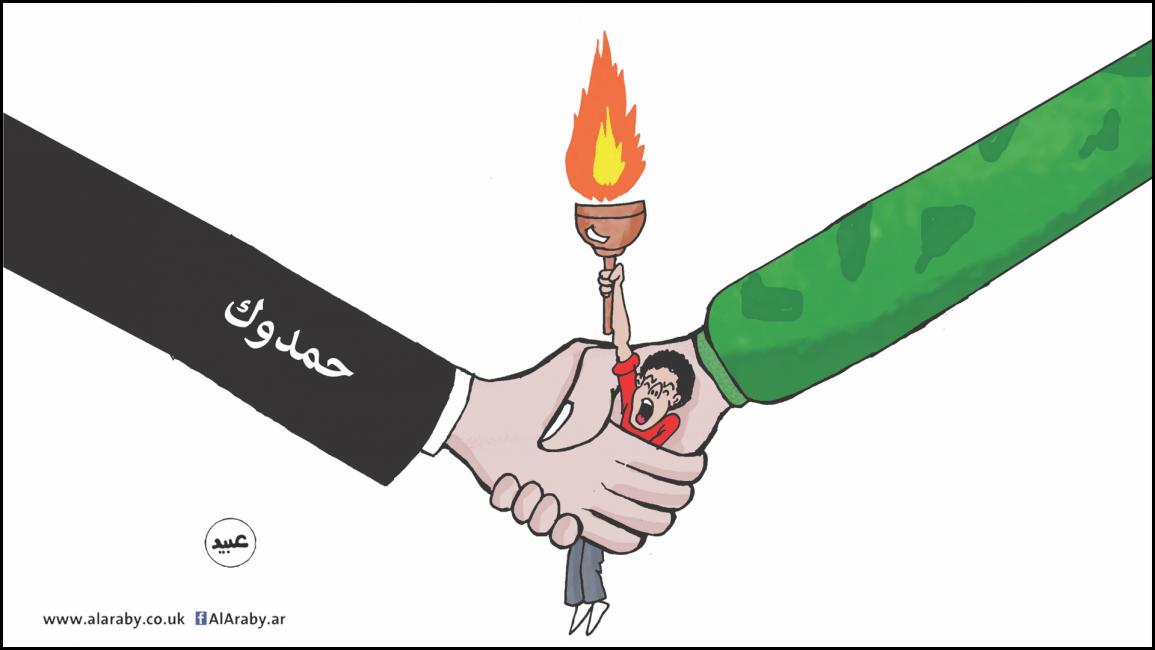

الصراع المدني العسكري في السودان .. اتفاق حمدوك والبرهان ومقدّماته

وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الحكومة الذي كان رهن الإقامة الجبرية، عبد الله حمدوك، الأحد 21 الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني)، وبعد ما يقارب شهرا من انقلاب 25 أكتوبر، اتفاقا يقضي بتشكيل حكومة مدنية والإفراج عن المعتقلين، وتفعيل بعض مواد الوثيقة الدستورية المجمّدة، في ما يعد إعادة هيكلة لاتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، على أرضية تغيير موازين القوى في مشهد صراعٍ على السلطة وإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق تتناول المقالة أهداف الانقلاب ومنطلقاته، وتحلل الاتفاق السياسي المترتب عليه، في ضوء سعي الجيش (وحلفائه) للحفاظ على مصالحهم، وإعادة تشكيل المشهد السياسي، وبوصف أن الاتفاق أحد محطات الصراع على السلطة منذ الثورة، بين الجيش وقوى الثورة التي رفض أغلبها الاتفاق الموقع أخيرا، وانخرطت في احتجاجات متواترة رفعت شعارات ترفض الشراكة مع الجيش، وتطالب بحكم مدني كامل. فيما تتباين المواقف بشأن حمدوك، والذي رأت كتل وقوى سياسية أن اتفاقه مع البرهان ستار لحكم عسكري، وأن توقيعه الاتفاق يعني التستّر على بقاء الجيش في السلطة. ويساوي فريق آخر بين البرهان وحمدوك، ويتهم الأخير بخيانة قوى الثورة وينعت اتفاقه بأنه انتحار سياسي. وتشتبك مع هذه المعطيات محليا مؤشّرات التنافس على السلطة والموارد وفرض الإرادة بين قوى الثورة والجيش مع حلفائه من قوى تقليدية وقبلية وجهوية، يلعب الجيش على أزمتها. وتحضر بوضوح تأثيرات العلاقات الإقليمية والدولية التي تحاول توجيه الصراع بعد الثورة، وعودة السودان بعد الثورة إلى محل اهتمام، وساحة للتفاعلات وردود الأفعال الدولية.

فصول النزاع من الانتفاضة إلى الانقلاب

تفرّدت الثورة السودانية بنفسها الطويل، والقدرة على الحشد ودرجةٍ أعلى من التنظيم تفوق الثورات والانتفاضات العربية. وكان من الصعب على الجيش فرض نفوذه وتولّي السلطة بسهولة، ولم يكن يسيرا أيضا أن ينفذ مخطط انقسام مكوّنات الثورة وتعميق حجم الاختلافات بينها مبكّرا كما تجارب أخرى، على الرغم من محاولاته الدؤوبة، كما فشلت آلية القمع في فرض سلطة الجيش منفردا بعد إسقاط عمر البشير. ورفضت جماهير الثورة أن يشغل الفريق عبد الرحمن بن عوف موقع وريث للبشير وممثل للمجلس العسكري أكثر من يوم، ففوّض الأخير عبد الفتاح البرهان بقيادة المجلس العسكري الانتقالي. وكان البشير قد صعّد البرهان مفتشا عاما للجيش برتبة فريق في فبراير/ شباط 2019، ضمن ترتيباتٍ هدفت إلى الحفاظ على النظام. وبتوليه قيادة المجلس العسكري الانتقالي، قاد البرهان التفاوض مع قوى الثورة، ليتقاسم السلطة معها. لم تكن الظروف حينها ممكنةً لتسمح بهزيمة الانتفاضة بالعنف، كما جرى في سبتمبر/ أيلول 2013. وطالت انتفاضة ديسمبر 2018 احتجاجاتٍ في أربعة أشهر متواصلة، شملت كل مدن السودان، ومع 6 أبريل (في ذكرى انتفاضة 1985) أخذت خطا متصاعدا، حين قرّر المحتجون الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش (القيادة العامة) في الخرطوم، مع اعتصامات في المدن، وزحف بشري هائل إلى الخرطوم. امتلك المحتجّون زمام الأمر، في مشهدٍ شلّ حركة البلاد، وأصبحت الشوارع تحت سيطرة المحتجين. وبدلا من حصار السلطة الشعب، حاصر الشعب السلطة المستبدة، ومعها انطلقت ردود الأفعال الدولية التي رأت فى انتفاضة السودان وشجاعة المحتجين وبسالتهم مشهدا مبهرا، مع اتفاق القوى السياسية على إسقاط البشير ورحيله وصمود المحتجين ومساندة دولية، شكّل ذلك تحدّيا أمام الجيش، يحمل تهديداتٍ لقدرته على إدارة الدولة منفردا، والسيطرة على الشارع بآليات السلاح، المحكومة في النهاية، بحدود وحسابات، منها الحفاظ على وحدة الجيش وتماسكه، خصوصا بعد أن أظهر جنود وقادة من الضباط تعاطفهم مع المحتجّين، ورفضهم ممارسة العنف ضدهم، بل وحمايتهم في بعض الأحيان.

أمام مشهد الأزمة ودخول البلاد في مشهد صراع دموي، نشطت الوساطات الدولية، أبرزها من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي

كما حملت الانتفاضة فرص التخلّص من بعض رجال البشير وإعادة إنتاج النظام، وتغيير المواقع القيادية عسكريا، وصعود شخصياتٍ تطمح إلى السلطة. وحرص البشير بداية الشهر الثالث من الانتفاضة، فبراير/ شباط 2019، وفي محاولة لحماية نظامه، على إحداث تغييرات في الجيش، منها ترقية ضباط أصبحوا فيما بعد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ثم مجلس السيادة. أطاح الجيش البشير في خيار أخير في 11 إبريل/ نيسان 2019 بعد صمود المحتجّين في اعتصامهم خمسة أيام. وسلّم بأن القمع وحده غير كاف لاعادة استقرار السلطة، والتي واجهت المحتجّين بالعنف والاعتقالات وفرض الطوارئ. ولم تنجح مناورات البشير، سواء بتغيير الحكومة، أو الحصار الأمني وقطع الاتصالات. وفي بروفة هي الثالثة منذ 2011، نجحت ثورة ديسمبر 2018، بعنفوانها واستمراريتها، في إسقاط البشير الذي كان نظامه قد تفسّخ قبيل الثورة، نتاج أزمات اقتصادية كارثية، تعمّقت مع انقسام السودان 2011 (عبر استفتاء تقرير المصير)، وخسرت الخرطوم عوائد بترول الجنوب، وتحت معاول الاحتجاج المستمر منذ انتفاضة سبتمبر 2013، تكسّرت سلطة البشير، وشهد السودان احتجاجاتٍ كشفت صورة النظام الباهتة، وعمّقت أزمته، بالإضافة إلى خلافاتٍ بين قيادات حزبه، وفشل مناوراته لجمع الأحزاب حوله، باستثناء "أحزاب الفكّة" واستمالة بعض الحركات المسلّحة بالتعيينات، وغضّ البصر عن سيطرتها ونفوذها في مناطق وجودها، من دون مواجهات عسكرية، وهو التكتيك ذاته الذي استخدمة البرهان في انقلاب 25 أكتوبر.

لم يكن استقبال الجمهور محطة انتقال السلطة إلى الجيش بعد إطاحة بالبشير وإعلان تشكيل مجلس عسكري انتقالي بسهولة. وعلى الرغم من دور الجيش الذي اتصف بمرونة وانخفاض حدّة المواجهة مع الانتفاضة، إلا أن المحطة الثانية للمواجهة مع جمهور الثورة أصبحت حاضرة، بعد أن طالبت قوى الحرية والتغيير بحكومة مدنية تتولّى السلطة، وعودة الجيش إلى دوره. واستمرّت عند موقفها مستخدمة التظاهر والاعتصام والإضراب العام سبيلا لفرض مطالبها وتحقيق غايتها، وكلما تعثّرت المفاوضات مع الجيش لانتقال السلطة، والذي أعلن بدوره وقف التفاوض آلية ضغط ومناورة، وأنه سيسلم السلطة لحكومة منتخبة، كما جرّب استخدام آلية القمع لتخفيض سقف مطالب القوى المدنية، عبر فضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في 3 يونيو/ حزيران 2019. وأمام مشهد الأزمة ودخول البلاد في مشهد صراع دموي، نشطت الوساطات الدولية، أبرزها من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، وبناء عليها، عقدت صفقةً يتولى بموجبها الحكم مجلس سيادة، يدير البلاد يترأسه البرهان (رئيسا للدولة)، ويشارك فيه خمسة أعضاء من القوى المدنية، وهو ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية في أغسطس/ آب 2019، والتي جاءت نتاج توازنات وتنازلات بين قوى الثورة والجيش، والذي ضغط للقبول بخيارات بقائه في السلطة، تحت شعار الشراكة في الثورة وإدارة البلاد. وحققت الثورة بهذا انتصارا منقوصا، ليبقى الصراع ممتدا في المرحلة الانتقالية. ولتبدأ جولة ثالثة من الصراع السياسي، بعد: أولا المواجهة مع المتظاهرين بداية الانتفاضة، وثانيا فض اعتصام القيادة العامة، وفي المرحلة الثالثة المواجهة مع حكومة عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، بما فيها أيضا من مناورات ومحاولات عقد تحالفاتٍ أضعفت عمليا قوى الثورة، ونال من قدرتها على العمل المشترك، ليتمكّن المكون العسكري والأمني في مجلس السيادة، بالتعاون مع قوى سياسية وقبلية وجهوية، من تهميش قوى الثورة وتشويهها، وإطاحة حكومة عبد الله حمدوك التي كانت غارقة في المشكلات والعقبات الاقتصادية وعنف المراحل الانتقالية. ووجد هذا المكون الفرصة سانحة مرة أخرى لتوسيع النفوذ والهيمنة على الحكم عبر انقلاب 25 أكتوبر.

أهداف الانقلاب ومنطلقاته

منذ إطاحة عمر البشير، وضحت استراتيجية الجيش والقوى الأمنية، في شقّ صف قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الذي ضمّ طيفا عريضا من قوى المعارضة، وطالب بإسقاط البشير بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2019. ثم أخذ هذا التحالف الواسع بعد فترة، ومع زوال ما كان يجمعه (رحيل البشير)، ولتوفر أسباب الصراع والتجاذب بين مكوّناته، أخذ يضعف وتدبّ خلافاتٌ بين مكوناته في كل مرحلة لتمثل عملية فرز واصطفاف، بين قوى تؤيد الثورة والانتقال الديمقراطي والحكم المدني وأخرى تصطفّ مع الجيش، لتحقيق نفوذ وتمثيل أكبر في السلطة، بل نشأت خلافات وتلاسن بين الأحزاب والقوى المتفقة على الانتقال الديمقراطي. وسبق أن شكلت تحالفاتٍ مناهضة للبشير، لكنها في المرحلة الانتقالية كانت محلّ تنافس ونزاع باستدعاء التاريخ، وانعكس ذلك كله من تنوع واختلاف في المواقف والمنطلقات على قوى الحرية والتغيير، الأمر الذي أوصل عبدالله حمدوك إلى إطلاق مبادرة "الطريق إلى الأمام" خلال يونيو/ حزيران الماضى، ودعوته القوى السياسية إلى العمل المشترك، لتحصين الفترة الانتقالية، والعمل على الملفات الهامة، وتجاوز الاختلافات وتضارب مراكز اتخاذ القرار، وإعادة توحيد شركاء الثورة. وفعليا عقد الاجتماع الأول لها يوم 25 أغسطس/ آب، لكن البرهان رأى أن المبادرة أقصت الجيش، على حد تعبيره في مؤتمر صحافي عقب الانقلاب بيوم. وجرى استثمار الاختلافات الأيديولوجية، بين يمين ويسار، ومحاولة عزل الأصوات العالية وتحجيمها، كتجمّع المهنيين. وذهب الجيش أيضا إلى مرحلة الفرز، والهجوم عموما على الأحزاب، ومنها حزب الأمة الذي لم تكن مواقفه متصلبة وحادّة، والحزب الشيوعي الذي تحفظ أصلا على المسار السياسي للمرحلة الانتقالية وإجراءاتها الاقتصادية.

انطلقت قوى النظام القديم، بالتحالف مع الجيش، وعبر إعادة تجميع نفسها، مستخدمة علاقات الترابط والتأثير في التكتل ضد "قوى الحرية والتغيير"، واستغلت الأحداث الدامية في إقليم دارفور والصراعات ذات الطابع القبلي لإظهار ضعف الحكومة، إلى جانب فشلها في حل الأزمة الاقتصادية. ومثل اعتصام قبائل البجا شرق السودان، وإغلاق الميناء الرئيسي، أحد أدوات الانقلاب الذي تبنّى خطابا يحمّل حكومة حمدوك مجمل الأزمات. وتعمقت الخلافات بين الطرفين، الجيش وقوى الحرية والتغيير، وزاد وزن تحالف الجيش مع القوى الاجتماعية والسياسية مع انشقاق "الحرية والتغيير" لتظهر قوى الميثاق الوطني، والتي رفعت شعارات تصحيح المسار واسترداد الثورة وإنقاذها، وهي ذاتها منطلقات خطاب انقلاب البرهان ومضمونه، بعد أقل من شهر من تأسيس قوى الميثاق الوطني، والتي ضمّت حركة تحرير السودان، بزعامة منى مناوي الذي عين حاكما لإقليم دارفور، وسبق له أن تحالف مع البشير، بجانب حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية في حكومة حمدوك. ودعمت قوى الميثاق اعتصاما استخدم لبيان أن الشارع منقسمٌ حول المسار السياسي والحكومة التي تستحوذ عليها قوى يسارية تستبعد باقي المكونات. ولا تأخذ في عين الاعتبار التنوّع السياسي ولا القبلي. كان الاعتصام الذي سوّقته قوى الميثاق يضم خيما لبعض القبائل، إلا أن ذلك، وحسب ردود من نخب قبلية لا يمثلون القبائل التي تفتقد أصلا إطارا سياسيا لها، على عكس نظارات البجا التي خاضت مناوشاتٍ سابقا مع حكومة البشير، انتهت بوعود بالتنمية التي لم تجد طريقها إلى النفاذ، وتتجدّد، من حين إلى آخر. لقد وظفت عملية تفتت القوى السياسية ومشكلات التنمية والتهميش، لحصار حكومة حمدوك، وطرحت مسألة التمثيل في السلطة على أرضية قبلية. وهذا يتضح من تصريحات حميدتي، قائد قوات الدعم السريع التي قنّنت رسميا 2017، كوحدة عسكرية مستقلة ترتبط بالرئاسة، وتوسّع دورها وعدد قواتها وأماكن وجودها، حيث طالب فيها بالعودة إلى القبائل في تشكيل حكومة حمدوك التالية على الاتفاق السياسي.

لم يكن خافيا الصراع بين الجيش وحمدوك الذي خرج إلى العلن قبل الانقلاب بأشهر بشأن مصالح الجيش وترسانته الاقتصادية، وضرورة محاسبة من فضّوا الاعتصام أمام القيادة العامة

ويطمح حميدتي، المنحدر من قبيلة الرزيقات، إلى استبدال التمثيل السياسي بتمثيل قبلي يجيد التعامل مع مكوناته، كما أظهرت تجربته مع الجنجويد فى دارفور. ويواجَه حميدتي، الذي يسوق رفضه طلب البشير مقاومة الانتفاضة، بارتكاب جرائم حرب حسب تقارير دولية، غير اتهامات بفضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وكلها من الجرائم التي تطالب قوى الثورة بمحاسبة مرتكبيها. بينما يطمح حميدتي إلى مزيد من النفوذ السياسي، والحفاظ على المكانة التى أحرزها، وتأمين قواته التي لم تندمج بعد في الجيش النظامي، وما زالت مستقلة تحت قيادته، الأمر الذي لا تعارضه وحسب قوى الثورة، وتطالب بجيش وطني موحّد، بضم كل التشكيلات المسلحة، بل وأيضا الجيش الذى يقلق من أن يكون هناك قوات مسلحة خارج تشكيلته. ويستند حميدتي أيضا إلى نفوذ وعلاقات إقليمية مع السعودية والإمارات غير مشاركته فى حرب اليمن.

هذا المشهد السابق على الانقلاب من أزمة اقتصادية، ورغبة الجيش في السلطة، وتعمّق صراعات القوى السياسية، أساس للانقلاب. وشهدت الفترة السابقة عليه إحساسا بأن انقلابا يجري التخطيط له، واتضح ذلك في خطابات حمدوك وبعض وزرائه في مواجهة الجيش الذي اعتبر أنها تسيء للقوات المسلّحة. ولم يكن خافيا الصراع بين الجيش وحمدوك الذي خرج إلى العلن قبل الانقلاب بأشهر بشأن مصالح الجيش وترسانته الاقتصادية، وضرورة محاسبة من فضّوا اعتصام القيادة العامة، غير مطالباتٍ لنقل السلطة إلى المكوّن المدني. وكما كانت الثورة في الشارع، استخدم الشارع والتظاهر أداة للضغط على المكون المدني وحكومة حمدوك، وعبر قوى طالبت بحلّ الحكومة وسيطرة الجيش على الحكم. وقبل أقل من أسبوع من الانقلاب، كانت القوى السياسة الثورية في حالة ترقب، وتتوقع تصعيد الجيش، بعد دعوة تحالف الميثاق الوطني (انشقاق قوى الحرية والتغيير) خلال اعتصام ضمّ مئات بحل الحكومة، بينما دعا تجمع المهنيين إلى مسيرة مليونية يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول في ذكرى انتفاضة شعبية أسقطت الفريق إبراهيم عبود عام 1964، وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة للمدنيين. وكان البيان الذي وقعت عليه عشرات القوى من أحزاب ونقابات ولجان المقاومة رافضا محاولات حل الحكومة أو أي خطواتٍ انقلابية.

جرى الانقلاب، وهدف إلى تقهقر القوى المدنية وعودتها عن مطالبها التي تمسّ مصالح اقتصادية، أو تمس قيادات في الجيش ونظام البشير بالمحاسبة عن جرائم ارتكبت. وهدف الانقلاب إلى أن لا ترفع القوى السياسية سقف مطالبها في المحاسبة ومواجهة النهب الاقتصادي الذي جرى في عهد البشير وخلال فصول الثورة، أو تطالب بحكومة مدنية، وأخيرا استمرار السلطة في يد البرهان، والذي استخدم الانقلاب مختبرا للشارع والقوى المدنية محليا، وخارجيا أيضا. ولكن مراهنته على البقاء متفرّدا بالسلطة، وفرض الإرادة، لم تكن في محل تقدير دقيق، وإن استغلّ حالة الضعف والتفكّك والصراع بين القوى السياسية، كان واضحا أن الشارع السياسي، بمكوناته المختلفة، مستعد لإظهار رفضٍ في مواجهة مظاهر العسكرة والطوارئ والقمع، حتى ولو تباينت تعبيرات الرفض، كما أظهرت لجان المقاومة وتجمّع المهنيين والحزب الشيوعي رفضها التام للانقلاب. وكانت أغلب ردود الأفعال الدولية رافضة خطوات "25 أكتوبر" وإجراءاته، وطالبت بعودة المسار السياسي والإفراج عن المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ واحترام حق التظاهر، وأبرزها الموقف الأوروبي والأميركي، بينما رأت الصين وروسيا المسألة محليةً وداخليةً. وساندت دول عربية البرهان في إطار تحجيم الثورة السودانية، وإعاقة تطور آفاقها الديمقراطية. وبعد ما يقارب من شهر من الانقلاب، وفي ظل حراك متصاعد وتضحيات ضخمة، وتحت الإقامة الجبرية لحمدوك، واعتقال عدد من وزرائه، وقع رئيس الوزراء الاتفاق السياسي مع البرهان.

نظرة في الاتفاق السياسي

تحت ضغوط حركة الاحتجاج ومواقف دولية معارضة لانقلاب البرهان، جرت تهدئة لوتيرة الصراع بين حمدوك والجيش، تحت مسمّى "الاتفاق السياسي"، والذي رأى فيه حمدوك، بالتشاور مع أعضاء في اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير، حسب ما أعلن (في أحاديث متلفزة) أن الاتفاق هدف إلى إنقاذ مكتسبات الثورة وحفاظها، وحقنا للدماء.

ويعد هذا الموقف استيعابا لصدمة الانقلاب، ومحاولة للنجاة من مصائر انقلاب كامل، خصوصا مع تقديراتٍ ترى موازين القوة لصالح الجيش، في ظل تراجع لقوى الثورة وتفكك تحالفاتها، ولا تقلّ هنا تعبيرات حمدوك وممثلي الجيش وتصريحاتهما لوسائل الإعلام أهمية عن قراءة نص الوثيقة، فحمدوك يصف ما جرى بأنه انقلاب واضح، لكنه يراهن على أن قدرة الحركة الجماهيرية على أن تكون فاعلة وتتجاوز ملفات المرحلة الانتقالية وأزماتها، وصولا إلى انتخابات ديمقراطية ممكنة. وكذلك يحاول ممثلو الجيش السير في تحقيق أهداف الانقلاب، عبر تنحية القوى السياسية، خصوصا "الحرية والتغيير"، ومحاولة فرض حكومة غير مسيسة، وإدخال المحاصصة القبلية، أو على أساس الجهة (الولايات) كأحد محدّدات اختيار الوزراء. وفي ما يتعلق بالوثيقة فقد جاءت بديباجة تبرّر الانقلاب، وتعتبره خطوة تصحيحية، كما خطابات البرهان وحميدتي المتكرّرة. أما مضمونها وآثارها الأساسية، فتتمثل في محاولة حمدوك والقوى السياسية التي تشاور معها في إعادة الوضع إلى ما قبل 25 أكتوبر، وتقديم تنازلاتٍ من الطرفين لتمضي البلاد إلى الأمام، حسب تعبير حمدوك الذي رأى أنه ليس هناك "اتفاق كامل"، لكن يوجد "اتفاق جيد" و"اتفاق عملي" و"اتفاق ممكن".

نجح الاتفاق في ما سعى إليه الجيش من خفض سقف مطالب القوى السياسية في ما يتعلق بتسليم السلطة بشكل تام، أو حتى انتقال قيادة مجلس السيادة إلى المكون المدني بقيادة حمدوك، حسب نص الوثيقة الدستورية الأولى، والتي تقضي بتولي ممثل عسكري قيادة المجلس 21 شهرا، وتولي ممثل مدني 18 شهرا من مدّة الفترة الانتقالية، لكن هذه الوثيقة تم تغييرها بموجب اتفاق السلام، ما أحدث خلافا في موعد تسليم قيادة مجلس السيادة، وصولا إلى إلغائه أو عدم مناقشته من الأصل.

من إيجابيات الاتفاق قطع الطريق على انقلاب عسكري كامل، ومحاولة استنساخ صعود حاكم عسكري إلى السلطة برعاية قوى إقليمية

كما قنّن الاتفاق حلّ حكومة حمدوك، واستبعاد "قوى الحرية والتغيير" طرفا مفاوضا، وشريكا في الوثيقة الدستورية. ويعدّ هذا الاستبعاد صياغة جديدة للحكم، تستبعد من تستبعدهم وتحاول استيعاب آخرين، وهو ترجمة لمطالب جماعات موالية للجيش لم تكن منضوية أو ممثلة في قوى الحرية والتغيير. وإجمالا، كانت لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اليد العليا، بحكم القوة التي يمتلكها والتحالفات التي كوّنها، وما جرى من ضعف لقوى الثورة وإخفاق للحكومة المدنية، في وقتٍ كان يفاوض حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وهو في وضع المتحفظ عليه، وطرح الخيارات المفتوحة والخطرة.

إزالة آثار الانقلاب

ومن إيجابيات الاتفاق قطع الطريق على انقلاب عسكري كامل، ومحاولة استنساخ صعود حاكم عسكري إلى السلطة برعاية قوى إقليمية، حيث أكّدت الوثيقة على الأساس الدستوري للسلطة، والمتمثل في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديلاتها في 2020. وفتح البند الثاني مهمة تعديل الوثيقة مستقبلا لتوسيع المشاركة السياسية، والذي يعني أن السودان على موعدٍ لترجمة التحالفات السياسية الجديدة، وتمثيلها في السلطة خلال عام ونصف العام، بينما استبعد ضمنيا البند الثالث القوى السياسية في المشاركة في الحكومة المقبلة، واشترط أن تكون مستقلةً من التكنوقراط، ما يعكس ضيق الجيش من قوى الحرية والتغيير. ومن بين مكاسب الاتفاق، وما يختص بالفترة الانتقالية البندان الرابع والخامس، ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدّد إلى حكومة مدنية منتخبة، وهي تأكيد الوثيقة الأولى. بينما جاء البند السادس لتأكيد فكرة الشراكة بين العسكر والمدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية، وإن توسعت هنا تمثلات المدنيين في فئات أوسع من تحالف قوى الحرية والتغيير، وشملت الفئات التي يريد كل طرف، العسكر وحمدوك، دمجها، حيث نصّت على إشراك لجان المقاومة وقطاعات الشباب والمرأة، بينما يريد الجيش دمج طرق صوفية وممثلين قبليين للإدارات الأهلية في محاولة لاستنساخ نموذج إداري قديم لتقاسم السلطة، ويتماسّ مع ذلك البند العاشر الذي ينصّ على البدء في حوار واسع مع القوى السياسية والمجتمعية، لقيام مؤتمر دستوري. وهنا ينتقل الاتفاق من شراكة قوى الحرية والتغيير إلى شراكةٍ لقوى اجتماعيةٍ وفئوية أوسع لاستيعاب الحراك. وجاءت مطالب التحقيق في أحداث وقعت في أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين في البند السابع، بينما حاولت باقي البنود معالجة آثار الانقلاب، ومنها عودة لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أعمالها التي يرى مساندون للسلطة أنها أداة انتقام، بينما ترى قوى ثورية أنها لم تحظ بفرص العمل بحرية، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء قرار البرهان إعفاء حمدوك.

إعادة هندسة المشهد السياسي

تضمّن الاتفاق أيضا تهميشا ونفيا لقوى المعارضة، ومحاولة الجيش الانفراد بالسلطة، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير حسب بيانات لها، ولمكوناتها. بل اعتبر بعضها حمدوك شريكا للبرهان في تسيير الانقلاب. وجاء الاتفاق الذي فرضه الجيش مرتبطا بتشابك الصراعات في المشهد السياسي بين أزمة قوى الحرية والتغيير ذاتها التي سعى حمدوك إلى تجاوزها عبر مبادرة الطريق واللجنة الفنية لإصلاح "الحرية والتغيير" وبين القوى المنشقة عليها، والتي اصطفت مع الجيش في مواجهته.

تظل الأزمة الاقتصادية، بما فيها من نقص التمويل والإرادات المحلية والمساعدات الخارجية، مؤثرة فى تيسير المرحلة الانتقالية وتوفير السلع الأساسية

ويبقى أن الاتفاق، بهذه الصيغة، أنهى مسألة انتقال قيادة مجلس السيادة إلى المكون المدني، والتي كانت ستنفذ بموجب الوثيقة الدستورية الأولى، والتي تنصّ على تولي مجلس السيادة قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها، ليعقبها إجراء انتخابات عامة، على أن يترأس قائد عسكري المجلس 21 شهرا على أن يتولى الفترة المتبقية (18 شهرا) ممثل للشق المدني، لكن تعديلات تشكيل مجلس السيادة الذي جرى 4 فبراير/ شباط 2021، وتعيين ثلاثة أعضاء من قادة الحركات المسلحة، بناء على اتفاق سلام، أربك المشهد، بعد تغير الوثيقة الدستورية والتي قلصت فرص المكون المدني في قيادة المجلس السيادي، وساهمت في تغيير أشكال التحالفات، بضم قادة الحركات المسلحة الذين اصطفوا مع قيادة الجيش، كتحالف عسكريين ضد الشق المدني، ومن بينهم مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (عين وزيرا للاستثمار 2005-2011)، بالإضافة إلى منى مناوي (حاكم دارفور). وقد سبق وتحالفوا مع نظام البشير بعد أن كانوا يقاومونه عسكريا. ووصف تجمّع المهنيين ما جرى من اتفاق وترتب عليه من محاصصة بأنه سلام مشوّه، مقاصده توزيع الغنائم والمناصب وفاقم الأزمة، وفجر النزاع الجهوي والقبلي، والذي بالفعل تجنح خطابات البرهان وحميدتي إلى الاستناد على الجهوية والقبلية في بناء تحالفات السلطة، سواء داخل مجلس السيادة أو خارجه.

عن تحدّيات الاتفاق ومستقبله

منذ توقيع الاتفاق، نشطت قوى الحرية والتغيير في التظاهر، وأعلنت رفضها التام. وحمل تجمع المهنيين ولجان المقاومة والحزب الشيوعي زمام المبادرة للتظاهر، معلنين أن هدفهم انتقال السلطة إلى المدنيين، رافضين الشراكة مع الجيش. وغالبا سيصبّ هذا الحراك ليس في مواجهة حمدوك الذي وقّع الاتفاق، ولكن سيكون في صالحه لإتمام الاتفاق، والضغط على الجيش لعدم التراجع أو محاولة الانقلاب مرّة أخرى، أو التدخل في أعمال الحكومة مستقبلا، والتي يريد الجيش، عبر تصريحات عديدة، أن تكون من تكنوقراط، وأن يأخذ في الاعتبار تمثيل الولايات والقبائل، وهو ما يشكّل خطورةً ومحاولة إنتاج مشهد من صراع على أساس قبلي وجهوي، وإذكاء هذه الروح، وكأن الدولة تتقاسمها القبائل، وليس بمنظور سياسي وتنموي يتحدّث عن حكومة ونظام سياسي حديث، ينهي معاناة الهامش، ويقيم توازنا وعدالة في التنمية بينه وبين المركز. بينما رهن حمدوك بقاءه بتنفيذ بنود الاتفاق، وإن كان الجيش قد أطلق سراح أغلب المعتقلين إلا أن حالة الطوارئ قائمة، وستكون مسألة تشكيل الحكومة وأدائها محل نقد الجيش، وستواجه أيضا جمهورا ما زال يعاني من ضائقة معيشية شديدة الصعوبة، خصوصا في ما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، وتجاوز التضخم معدلات غير مسبوقة في تاريخه، وصلت إلى 400%، غير آثار السياسات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتظل الأزمة الاقتصادية، بما فيها من نقص التمويل والإرادات المحلية والمساعدات الخارجية، مؤثرة فى تيسير المرحلة الانتقالية وتوفير السلع الأساسية غير تطبيق مقرّرات السلام وبرامجه المكلفة جدا، والضروروية في الوقت نفسه، لتجاوز آثار الحرب والتهميش.

ربما ستعود فصول الصراع إما باستقالة حمدوك أو إقالته، وهو ما سيجدّد الصراع بين قوى الثورة والجيش

ويبقى أمام التحدّيات أيضا لتسيير الاتفاق وإنجاح المرحلة الانتقالية، استكمال هياكل السلطة، وعملية السلام، وتحديد أطر انتقال السلطة عبر انتخابات ديمقراطية تضمن تمثيل الجميع من دون استبعاد، وهو الأمر الذي يشكّل معضلة في المرحلة الانتقالية، وتؤدّي تحالفات السلطة مع المكونات السياسية إلى أدوات انتقالٍ تضمن السيطرة لبعض التيارات، بجانب تحقيق العدالة الانتقالية من محاسبة القوى التي مارست الفساد والنهب والقتل والتعذيب، خلال حكم فترة البشير وما بعدها، والذي يعدّ تهديدا لرجال في السلطة، سواء الجيش أو القوى الأمنية، ومن ضمنها قوات الدعم السريع. ولا يخفي أطماع رجال البشير وبعض القوى الممثلة في رموز قبلية وقادة في الحركات المسلحة في التحصن بالجيش، ومطالبتهم بتولي السلطة وإسقاط خيار الشراكة مع قوى الحرية والتغيير. وظهر ذلك واضحا في خطابات اعتصام القصر الجمهوري بقيادة القوى المنشقة عن "الحرية والتغيير"، والتي طالبت علنا بتولي الجيش السلطة.

إلى ذلك، نفى البرهان أخيرا (3 ديسمبر/ كانون الأول الحالي)، في حديث متلفز، رغبته فى تولي السلطة، حتى ولو طلب منه ذلك، إلا أن ذلك النفي، وإن حمل طمانة أن الجيش لن ينقلب مستقبلا رهينا بتوازنات القوة في المشهد السياسي، وقدرة الجيش على صياغة تحالفاتٍ تصعد أحد أفراده إلى الحكم (بدعم إقليمي) بديلا عما أسماه البرهان إقصاء القوات المسلحة، وتكالب الأحزاب على السلطة والمحاصصة، وإن الجيش لن يسمح بسرقة الثورة، وستكون "شوكة حوت" ضد كل من يحاول ذلك. وتظل سيناريوهات مستقبل هذا الاتفاق والمرحلة الانتقالية مفتوحة، وسيسعى حمدوك إلى الحوار مع القوى السياسية، خصوصا "الحرية والتغيير" لتعود سندا لمهامه، ودعما لخطواته وتحرّره من ضغوط تمارس عليه، وإن لم يتمكّن من أداء عمله.

ربما ستعود فصول الصراع إما باستقالة حمدوك أو إقالته، وهو ما سيجدّد الصراع بين قوى الثورة والجيش. وهناك سيناريو أكثر تفاؤلا، أن تستطيع القوى السياسية مع حمدوك تطبيق الاتفاق، وتسيير المرحلة الانتقالية، وكسب الشارع وتأييده حمدوك مستقبلا، وصولا إلى الانتقال السلمي للسلطة بانتخابات ديمقراطية.