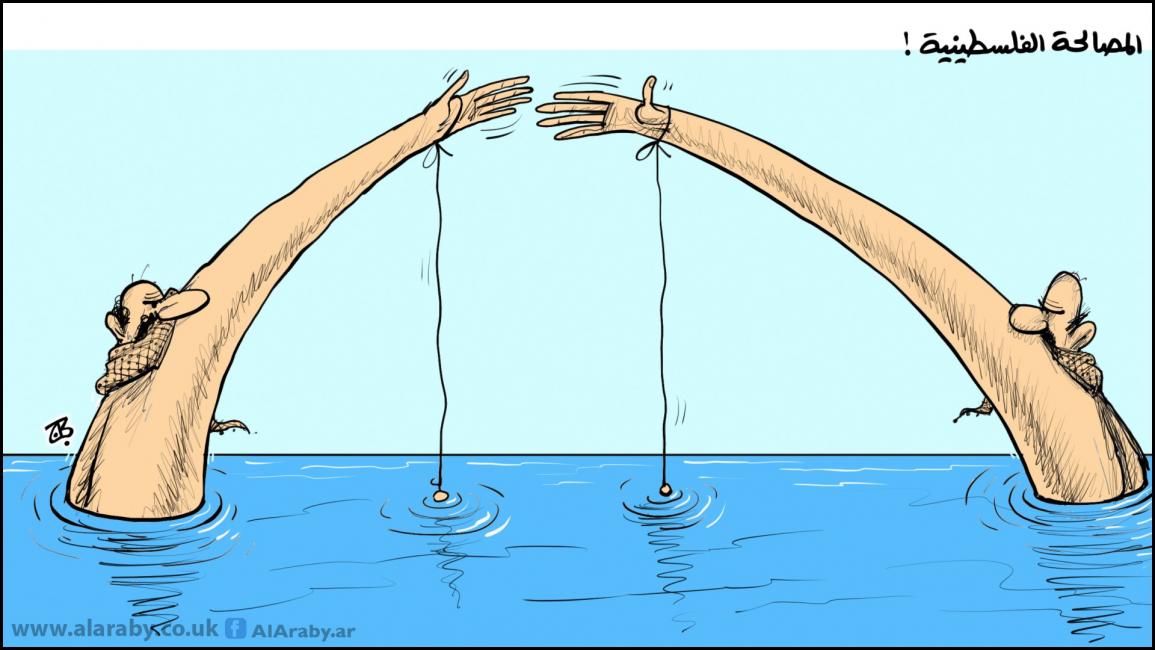

الراعي وذئب المصالحات الفصائلية

بعد انقضاء نحو 15 عاماً على أول انقلاب على أول سلطة فلسطينية منتخبة، وإثر توقيع سلسلة يصعب إحصاء عدد حلقاتها من الاتفاقيات والتوافقات والإعلانات المشابهة عن عزم الفصائل الفلسطينية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، لم يعد هناك من يجرؤ على التفاؤل بنجاح "إعلان الجزائر" في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه كل اتفاقيات المصالحة السابقة، بما في ذلك اتفاقيات القاهرة ومكّة والدوحة وداكار وموسكو وغيرها من عواصم استضافت الإخوة الأعداء، واحتفلت، كلٌّ على حدة، بخرط القتاد وكسب الرهان، إن لم نقل التباهي بإنجاز ما فشلت في إنجازه العواصم الشقيقة والصديقة، التي سبق أن جرّبت حظها، وأخفقت على هذا الصعيد تماماً.

ولو كان جائزاً للمراقب عن كثب أن يتنبأ بمآل إعلان الجزائر، المبني على حُسن نية مغاربية لا تعي تعقيدات ذهنية المشارقة العرب، لجزَم بثقة أن بنداً واحداً من بنود هذا الإعلان لن يرى النور أبداً، لا في غضون العام الواحد المقرّر لإتمام لمّ الشمل، ولا في خمسة عشر عاماً (هي عمر الانقسام) لاستعادة وحدة الفصائل، حتى لا نقول وحدة القبائل السياسية الفلسطينية، التي انثلم حدّ سيفها، وضاع دليلها، بل وأضاعت نفسها على مذبح المصالح والمطامع والأوهام والتحالفات المتضاربة، وفوق ذلك انفصلت عن واقع شعبها، ودخل بعضها إلى متحف الذاكرة العامة، ولم يعد لها من المقاومة سوى اسمها، مثال ذلك "طلائع حرب التحرير الشعبية".

هذا التشاؤم الشديد إزاء إعلان الجزائر ليس مردّه إلى إخفاق الإعلانات المماثلة في المحاولات السابقة، ولا ينبع من روح يائسة، وإنما يصدر عن وقائع أكثر صلابة من مكذبة المصالحة المشابهة لحكاية الراعي والذئب، وأهمها على الإطلاق حقيقة أن الانقسام المديد باتت له مؤسساته الأمنية والقضائية والمالية والإعلامية القائمة ملء عين الشمس، وصارت لدى طرفيه الأساسيين قياداتٌ ذات نفوذ وسلطات ومنافع شخصية، يدخل بعضُها في باب العز والجاه والمكانة الاجتماعية، وبعضُها الآخر في الرمزية السياسية، التي تجلب لصاحبها مغانم معتبرة، كالسفر والضيافة ومتعة الاستقبالات الرسمية وغيرها.

وأكثر من ذلك، فقد تجذّر الانقسام مع مرور الوقت، ليس على الأرض بين الضفة والقطاع، بين حماس وفتح، بين مرجعيتين ورؤيتين وشرعيتين، بين إيران والعالم العربي، وإنما تجذّر أيضاً في النفوس، التي يشقّ عليها التنازل عما صارت تنظر إليه على أنه ممتلكات شخصية، حقوقاً مكتسبة، ومصدر تمويل وامتيازات، وإقطاعيات منتزعة بقوة السلطة هنا وسطوة حكم الأمر الواقع هناك، ومن ثمّ فقد أصبح واقع الانقسام أشد حضوراً في المجال العام، أعمق في القاع منه على السطح، وأكثر تجلياً من الأحاديث الفارغة عن الوحدة الوطنية ووحدة الصف والمصلحة العليا، تماماً على نحو ما أكّدته معركة الخمس وخمسين ساعة ضد حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، حيث بدا العدوان وكأنه في دولة أخرى.

وأحسب أن إخفاق الأربعة عشر فصيلاً، التي أصدرت إعلان الجزائر، في الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بسبب الاختلاف على مرجعية هذه الحكومة، يقدّم أول المؤشّرات وأكثرها وضوحاً على ما سوف يلي من شقاق وتبادل اتهامات، إزاء ما سوف يبرز من مشكلات وانسداد آفاق، خلال سنة اختبار التنفيذ، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لا يمكن تحقيقها إلا بموافقة إسرائيلية تبدو مستحيلة بإسقاط القدس من الحساب، فما بالك عن انتخابات المجلس الوطني المتعذر القيام بها في التجمعات الفلسطينية داخل ما كان يُعرف باسم دول الطوق.

يغيب عن الأذهان أن الانقسام الذي لا شفاء منه هو في الأساس صناعة إسرائيلية، حيث مهد له الاحتلال بخطوة الانسحاب من غزة، من جانب واحد عام 2005 متجاهلاً وجود السلطة في القطاع، ثم راح يرعى هذه الحالة الشاذة بحزمةٍ منتقاةٍ من التسهيلات المالية والحياتية، وذلك لإضعاف الصفة التمثيلية الجامعة للسلطة الوطنية، كونها لا تسيطر على سكان غزّة، وتبرير محاصرة القطاع بذريعة وجود منظمة "إرهابية" وسلطة غير معترفٍ بها، وهو ما حدا بحكومة نتنياهو تشخيص الانقسام دجاجة تبيض ذهباً، فينبغي الحرص على هذه الدجاجة ما أمكن.

إزاء ذلك كله، تبدو فرصة الجزائر في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه دول أكثر دراية بتعقيدات الحالة الفلسطينية فرصة ضئيلة جداً، ولعل قلة اكتراث عموم الفلسطينيين بما وقّعت عليه فصائل بات معظمها ينتمي إلى زمن مضى دليل إثبات على أن أولي الأمر ملوا من الاستماع، مجدّداً، إلى الأسطوانة المشروخة ذاتها.