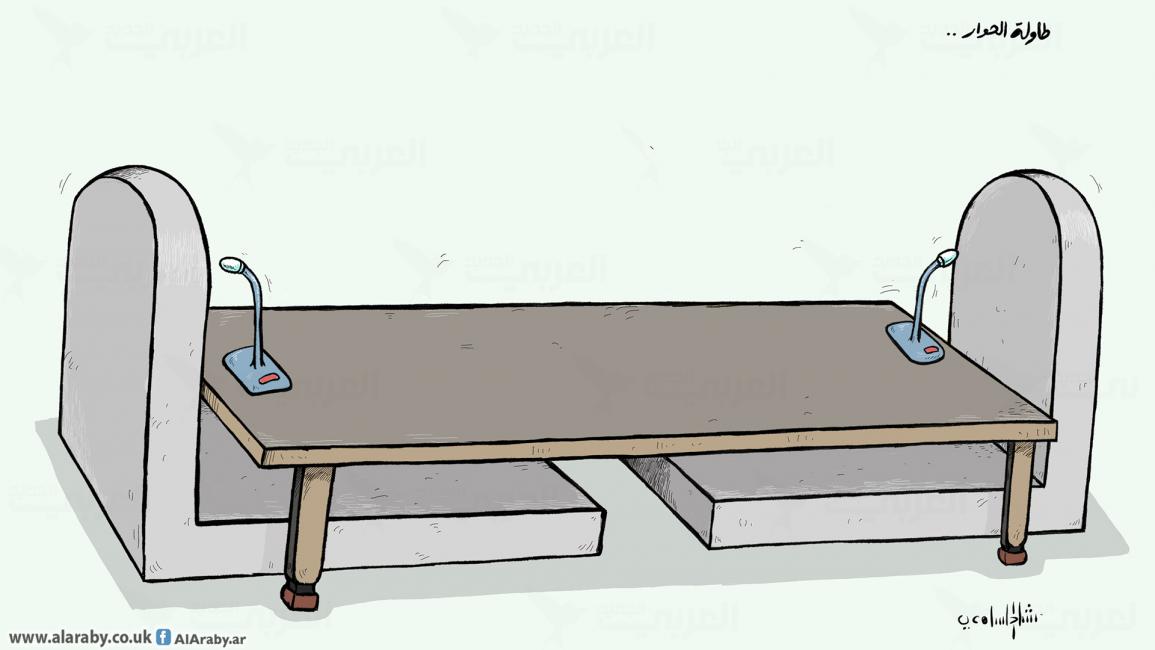

الحوار الوطني: من المعارضة إلى الحمدنة

يقولون إن في مصر حوارًا وطنيًا على وشك الانطلاق، بينما الخطاب الصادر عن المعنيين بما يسمّى الحوار، حتى الآن، يتحدّث عن صفقة بين سلطة غاصت في فشلها وتخبّطها، ومعارضة شاخت فوق مقاعدها، بتعبير محمد حسنين هيكل حين كان يصف سلطة حسني مبارك في العشرية الأولى من القرن الحالي.

النظام السياسي، برأي تلك التي تسمّى معارضة، كان قد فقد مشروعيته بعد سلسلة طويلة من التفريط فيما هو مقدّس ولا يقبل المساس به، كما في مأساة جزيرتي تيران وصنافير .. وبعد سلسة أطول من الإفراط في القمع والعسف والعصف بالحقوق والحريات، واقتلاع السياسة من جذورها، كما في ملهاة التعديلات الدستورية التي فرض من جنرال السلطة حاكمًا مدى الحياة، وجعلت المؤسسة العسكرية مصدر السلطات.

الآن، ومع غمزةٍ خفيفةٍ من النظام بطرف عينه عادت تلك التي تسمّى معارضة تموء وتتمسّح به على ذلك النحو الأليف، حين طلبها لما يسمّيه حوارًا وطنيًا في لحظةٍ بدا فيها محاصرًا، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، وبات عليه أن يفعل شيئًا ينتشله من الغرق.

هنا قرّرت التي تسمّى معارضة أن تستجيب، في إطار صفقة سياسية مع سلطة متعثّرة، تبحث عن طوق نجاة، وليس في إطار مشروع حوار حقيقي لإنقاذ وطنٍ على حافّة الغرق، فراحت تحدّد أهدافها الخاصة بها، وليست تلك التي تتعلق بعموم مكوّنات الوطن، ومن ثم فهي تذهب إلى ما يسمى الحوار محمّلة بكل نوازع الإقصاء والإنكار الكامل لوجود عناصر أخرى في معادلة المجموع الوطني.

في مجمل الصورة، ما أنت بصدده هو عملية جديدة، أو محاولة أخرى لترميم جبهة الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 التي جاءت بالحكم العسكري على حساب أية فرصةٍ لحياةٍ حزبيةٍ ديمقراطيةٍ حقيقية، والتي تحوّلت معها ما تسمّى المعارضة إلى وظيفة أخرى، غير مسبوقة في التاريخ السياسي، وهي إنقاذ النظام (العسكري) من احتمالات السقوط، ومن ثم فهي معارضةٌ ضد المعارضة الجذرية للنظام، وليست معارضة ضد السلطة، ولا ترى في نفسها بديلًا، أو حتى منافسًا لها، مكتفيةً باللعب في تلك المساحة التي حدّدها النظام في الفناء الخلفي، ومن يخرُج عنها يجد مقصلةً بانتظاره.

بهذه الوظائف الجديدة، يمكن القول إن أصحابها ارتضوا الانتقال من حالة المعارضة إلى حالة "حمدنة سياسية"، مشتقّة من الأداء الحمدين صباحي أمام الجنرال عبد الفتاح السيسي، أو خلفه، أو جنبًا إلى جنبه، حيث يغطس طويلًا وعميقًا في قاع البحيرة، ولا يظهر إلا في لحظات الخطر على جنراله المفضل، كأحد الأدوات الموضوعة في حقيبة النجاة، التي تجدها دائمًا تحت مقاعد المسافرين، جوًا وبحرًا.

يعلم حمدين والذاهبون إلى الحوار ومروّجوه أن هذه السلطة لا تطيق الحوار، وتكره الجدل والنقاش كراهة التحريم، وليس أدلّ على ذلك من أن هذه الغابة الصحافية والإعلامية الكثيرة لا يصدُر منها إلا صوتٌ واحد، ولا تنتج إلا طعامًا واحدًا تقدّمه للمتلقي كل يوم، على هيئة إله حاكم مصنوع من العجوة.

هل سمعت عن معركة صحافية بين منبرين حول قضية سياسية طوال الأعوام التالية للانقلاب العسكري؟ هل قرأت افتتاحية لصحيفة تختلف مع افتتاحية صحيفة أخرى؟

العكس هو ما يحدث، إذ تعيد صحيفة تسمّي نفسها معارضة أو خاصة، أو مستقلة، نشر افتتاحية منقولة من صحيفة حكومية، والعكس أيضًا، على نحو تبدو معه كل الصحف صحيفةً واحدة، وكل الشاشات شاشةً واحدة، وكأن الزمن قد عاد إلى الخلف أكثر من نصف قرن، كما كان في صحافة الاتحاد السوفييتي أو الصين الشعبية.

وفيما تعلن ما تسمّى "القوى المدنية الديمقراطية" محددات المشاركة في صفقة الحوار، تطل الكنيسة برأسها، لتقرر على لسان أحد قياداتها من يشارك في الحوار، ومن ينبغي طرده وإقصاؤه، لتجد نفسك أمام صورة كاريكاتورية لدولة تدعي أنها مدنية، وإن كانت تدار بنظام عسكري صارم.

ثم تتسع الدهشة وتتضخم المفارقة حين تجد أن التفاعل الإيجابي مع غمزة الحوار الكاذب لا يقتصر على جماعة الثلاثين من يونيو فقط، بل يشمل بعضًا من الكيانات المقصاة من المعادلة الوطنية أصلًا، وينظر لها أصحاب الحوار على أنها تمثل الخوارج والمارقين، والمطرودين من جنة الفاشية الجديدة.

والحاصل أننا أمام لحظةٍ غير مسبوقة في تاريخ مصر، تضعضعت فيها السلطة على نحوٍ يجعلها على وشك الانهيار، فيما من تسمّى معارضة في الداخل تستكثر على نفسها أن تكون البديل، فتكتفي بوظيفة إنقاذ السلطة من السقوط، ثم تأتي مجموعاتٌ من معارضة الخارج، التي من المفترض أنها جذرية وجادة، لتقدم خدمات مجانية لنظام يتهاوى، من خلال اعتماد الابتذال والإسفاف سلاحًا بمواجهة السلطة، فتكون بضاعتها السياسية هي ما تلقيه لها جهات داخل النظام من منتجات مهربة ومسربة، تتناول، ببذاءة، مسائل شخصية وعائلية تخصّ أهل السلطة، وكأن ذلك هو جوهر المعركة معها .. يا له من بؤس!