التجارةُ السّوريةُ المُباركةُ أبداً ..

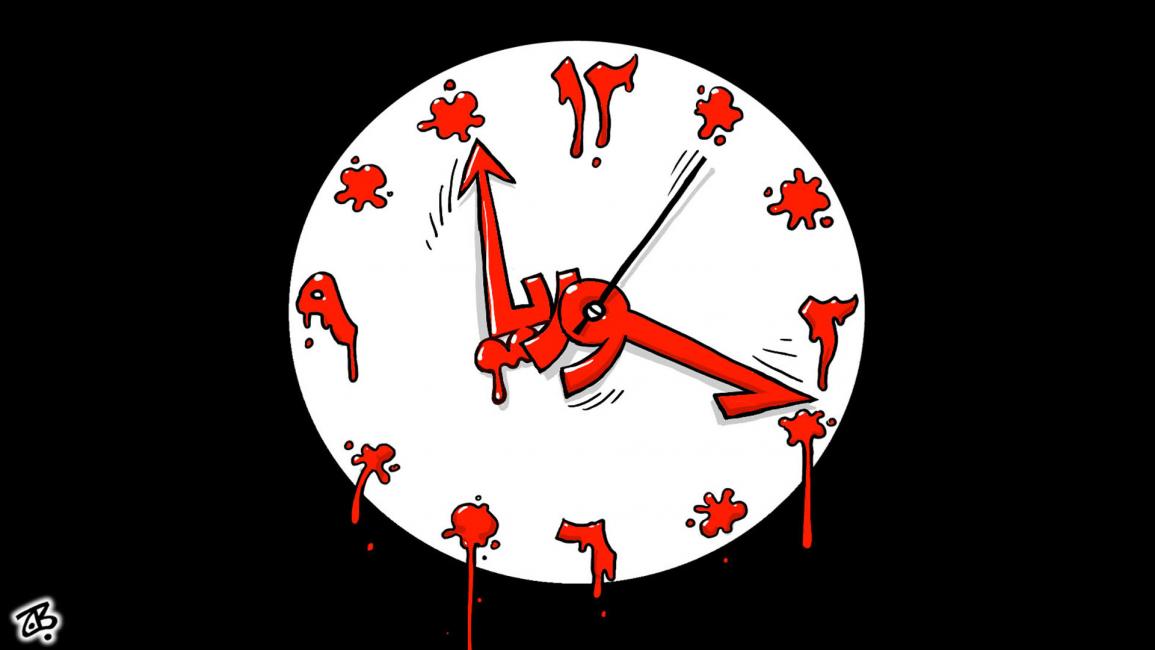

يبدو أنّ أوركسترا الرّعب لن تنتهي قريباً في سورية، وجمهورها يمتلك تذاكرَ مجانية لدخولِ مسرحِ الخوف الأكثر شهرةً في العالم، هو المفطومُ على حليبِ المنظومةِ الاستبداديةِ الحاكمةِ والمحترفةِ في فنونِ الترهيبِ والترغيب، وكأنها الوحيدةُ التي تعرفُ مفتاحَ تشغيلِ البلاد ومفتاحَ إغلاقها، وعبر عقودٍ طويلةٍ تداوى السوريون بالصمتِ والنسيانِ، هرباً من آفةِ الخوفِ التي دفعوا ثمنَها غالياً، وكأنّ شيئاً لم يكنْ قط. وفي الحقيقةِ لم تكُن ثقافةُ الرعبِ وليدةَ مصادفةٍ اعتباطيةٍ على الإطلاق، بل هي نتاج الرؤية السياسيةِ للأسد الأب، الذي حكم البلادَ المضطربةَ أساساً انطلاقاً من مبدأ "إن سمِنَتِ الشعوبُ أكلتْ حكامها، وإن قوِيتْ سحقتهم". ومن المهم ألا نغفلَ أهميةَ البطشِ العسكري الذي ساعد، إلى حدٍّ كبيرٍ، في تعزيز وجودها تجارةً لا تكسد، بدايةً بتدخلِ الجيشِ في الحكمِ خلال الانقلابات العسكرية بين 1949 – 1954، ومروراً بتأسيسِ الجمهورية العربية السورية على أثرِ انقلابِ حزبِ البعث عام 1963، واستيلائه على القيادةِ المدنية، وليس نهاية بالطبع بإقرارِ دستور عام 1973 الذي ينصّ على نظامِ الحزب الواحد، وإلغاءِ التعدّدية السياسية والاقتصادية، كلّ هذا بشّر بنظامٍ رئاسيّ مُطلق الصلاحيات، تأسس على أرضٍ صلبةٍ أساسها الاضطرابات والتقسيم، وفردانية الحاكم المُقدَّس الذي لا يُردُّ له طلب أو يُعصى له أمر.

أقليةً حاكمة تميزتْ بالديناميكيةِ والسيولةِ اللازمة والتخطيط، وتوزيعِ العنف، من أجل توليدِ فائض قيمةٍ من الدّم السوريّ، وحصدِ أرباحٍ خرافية مقابل فقرٍ مطلقٍ وموتٍ لا ينتهي

وخلال فترةِ حكمه، نشر النظامُ السوري، عبر أجهزته التي زرعها في كلّ مكانٍ، ثقافةَ الشكّ والريبة بين المواطنين، من خلال آلياتِ القمعِ والإرهابِ والسجونِ والتنكيل، والفصلِ من الدوائر الحكومية، وغيرها من الوسائل التي كانت تحاربُ المواطنَ اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ولن يأتي بالتأكيد تصرّفُ السوريّ بصورةٍ عفويةٍ طبيعية، وإنما انطلاقاً من فوبيا السياسةِ الأمنية التي في جوهرها ليست إلاّ منظومة ضغطٍ سيكولوجية، متكاملة الأركان ومحكمة الإتقان ومديدة التأثير، لتتمخّضَ بالضرورةِ عن أزمةِ ثقةٍ وطنيةٍ عامة، وحتى مَنْ كانوا يشتغلون بالسياسةِ أو الثقافة كانوا يخبئون الكتبَ والمناشير المضادّة للنظام في منازلهم في حفرٍ تحت التراب، كي لا يكتشفها عناصرُ الأمن عند عملياتِ الاقتحام. ولم تتوقف فوبيا الرعبِ هنا، فمواطنون كثيرون باتوا يعلّقون صورَ الرئيس الأب، ولاحقاً الابن، على جدرانِ منازلهم ومحلاتهم التجارية، بغرضِ الانتهازيةِ والتملّق لحمايةِ مصالحهم، وبالتأكيد أرواحهم. وكان السوريون (وما زالوا) مسكونين بلعنةِ الهمسِ إذا ما تحدّثوا بالسياسة، "للجدرانِ آذانٌ وعيونٌ" عبارةٌ كانت تتردّد على ألسنتهم، منهية حديثاً عابراً عن شخصِ الرئيس، أو فسادِ أحد أفراد أسرته، أو أفرادِ منظومته القمعية الذين غدوا بدورهم تجّار حربٍ بعد عام 2011، يشكّلون أقليةً حاكمة تميزتْ بالديناميكيةِ والسيولةِ اللازمة والتخطيط، وتوزيعِ العنف على كلّ الأرض السورية، من أجل توليدِ فائض قيمةٍ من الدّم السوريّ، وحصدِ أرباحٍ خرافية مقابل فقرٍ مطلقٍ وموتٍ لا ينتهي.

كسرت الانتفاضةَ السورية، إلى حدّ كبيرٍ، الصورةَ المقدّسة للآلةِ الأمنيةِ المستشرسة

ومع أنّ الانتفاضةَ السورية هزّتْ، إلى حدّ كبيرٍ، الصورةَ المقدّسة للآلةِ الأمنيةِ المستشرسة، إلا أنّ الخوفَ لم يغادر البلاد، وهذا طبيعيّ بعدما نجح النظامُ العابرُ للطوائف، والذي لا يمثّل سوى نفسه، بتركيبته البراغماتية الديكتاتورية المعقّدة، نجح في استغلالِ جميعِ الطوائف، وخصوصا طائفته التي ينتمي إليها ظاهرياً، وحوّلها إلى جدارِ صدٍّ لحمايةِ مزرعته الأمنيةِ المافيوية، فحرصَ على تجهيلها وإفقارها، ودفعها إلى الانخراطِ في الجيشِ السوري، وتخويفها المستمر من خطرِ الاضطهاد الذي ينتظرها عند زواله. كما قام بعد عام 2000 بتحديثِ الدولةِ البوليسية، واستندتْ صورةُ "حامل الأمل" إلى سوء فهمٍ، حتى لو كان مظهره لا يشبه مظهرَ ديكتاتور فجّ، فقد افترضَ سوريون وسياسيون غربيون كثيرون أيضاً أن أيّ شخص مهتم بالحواسيب والإنترنت وتلقى تعليمه في إنكلترا سيصلحُ البلادَ، وفي الحقيقةِ لم تكنْ صورتُه الذاتية سوى صورة محدِّثة لأبيه، هو الذي عاش في دولةٍ بوليسية عمرها خمسون عاماً. واتضح ذلك عندما طالب السوريون، في ما عُرف بالربيع الدمشقي، بمزيدٍ من الديمقراطية، فأشيعَ عنه قوله: "إذا منحتهم إصبعاً فسيطلبون اليدَ كلها". وكانتْ قوته وثقته تنبعان من درايته الكافيةِ بالحصانةِ التي ورثها عن الوالد الذي أنشأ شبكةً من الأجهزةِ السريةِ المختلفة، والتي تتنافس فيما بينها، وبالتالي تُبقي بعضها بعضا في وضعٍ حرجٍ وضعيف، حيث لا يوجد رئيسُ استخبارات قويّ بما يكفي للانقلاب أو الاغتيال.

نجح النظام السوري في استغلالِ جميعِ الطوائف، وخصوصا طائفته التي ينتمي إليها ظاهرياً، وحوّلها إلى جدارِ صدٍّ لحمايةِ مزرعته الأمنيةِ المافيوية

واليوم لا يترنح السوريون من الجوعِ، بقدر ما يترنحون من الرعبِ الجاثمِ على الصدورِ كشيطانٍ أليف، فترى طوابيرَ الخوفِ في كلّ مكان، أمام المؤسساتِ الاستهلاكية وأفرانِ الخبز وكازياتِ الوقود. تراه في الصمتِ المُستكين داخل العيونِ البائسة عند مواجهةِ الغلاءِ والعطشِ والحرائق والقهرِ والذلّ واليأسِ وتصريحاتِ الحكومةِ المنفصلةِ عن الواقعِ المأزوم .. إلخ، والخوفُ بات سمةَ البلاد الحزينة التي تعالجُ هزائمها بالنومِ البهيج، وتغلقُ عينيها لتختلسَ النظرَ إلى عالمٍ جميلٍ بعيد. وأكثر ما يدمي القلبَ أنّ هناك مرضاً جديداً بات يُعرف باسم "رُهاب سورية"، وهو المصطلح الذي يستخدم بكثرةٍ بين الشبابِ عبر شبكةِ الإنترنت. وتشمل الأعراضُ العامة الخوفَ من عدمِ القدرةِ على مغادرةِ سورية، أو بدء حياةٍ أفضل في مكانٍ آخر خارج سورية. كما تشملُ رعبَ السوريين في الخارج من إجبارهم على العودةِ إلى بلادهم المنكوبةِ، وهذا طبيعي بحكم الخوفَ الذي تماهى مع همومِ المواطنِ المغلوبِ على أمره، بشكلٍ معقّدٍ يصعبُ تحليله، وربما فهمه، رافضاً الانجرار وراء الانقلابات الفردية على غيلان الاستبداد، واعتبارها ترفاً غير مقبول في حياةٍ محصورةٍ داخل جدرانِ الهلعِ والعزلة، بينما يتوفر الصمتُ بلسماً شافياً ومجانياً لمتلازمةِ الرعب القهريّ.

نشر النظامُ السوري، عبر أجهزته التي زرعها في كلّ مكانٍ، ثقافةَ الشكّ والريبة بين المواطنين

كلّ هذا جعلَ المجلةَ البريطانية "إكونوميست إنتلجنس يونيت"، ووفقاً لتصنيفها السنوي، تختارُ دمشقَ أسوأ مدنِ العالم الصالحةِ للحياة، وكان الأجدى بها أن تختارَ سورية أكثر بلادِ العالم "رعباً"، بعدما أثبتتِ التجربةُ السورية أنّ سياسةَ الخوف من أشرسِ الوسائل المستخدمة في الصراعاتِ البشرية، وأكثرها فاعليةً في تمريرِ المصالح والسياساتِ المرحلية. ولا شكّ أنّ تعميمَ ثقافة الرعبِ كان جزءًا من إستراتيجيةِ النظام الذي نجح، وبقدرةٍ عجيبةٍ ومُدهشة، في إحكام السيطرة على بلادٍ تمرّدت عبر التاريخ. لذا لم يعرف المجتمعُ السوري، منذ وقتٍ طويل، ما يمكن وصفه بالسلامِ الطائفي، وكذلك السلام الأمني. ويعني ذلك، من الناحيةِ العمليةِ، أنّ الخطواتِ الجادّةَ الأولى في هذا الاتجاه يجب أن تتضمّنَ اتخاذ ما يكفي من المواقف والإجراءاتِ لإعادةِ الثقةِ المفتقدة بين الطبقةِ الحاكمة والشعب، والوصول بها إلى مستوىً يمكن معه لسائرِ القوى والاتجاهات أنْ تجدَ طريقها من جديدٍ إلى حوارٍ وطنيّ مبشّر. والدليلُ على خصوصيةِ هذا البلد المتفرّد في تركيبته وردودِ أفعاله الصادمةِ، حتّى في قمّةِ خنوعهِ، قولُ الرئيس السوريّ شكري القوتلي للرئيس المصري، جمال عبد الناصر بعد توقيعِ ميثاقِ الجمهوريةِ العربية المتحدة، وذلك وفقاً لمحمد حسنين هيكل: "أنتَ لا تعرفُ ماذا أخذتَ يا سيادة الرئيس؟ أنت أخذتَ شعباً يعتقدُ كلّ من فيه أنّه سياسيٌّ ، ويعتقدُ خمسون في المائة من ناسه أنّهم زعماء، ويعتقدُ خمسة وعشرون في المائة منهم أنّهم أنبياء، بينما يعتقدُ عشرة في المائة على الأقل أنّهم آلهة". وبالفعل انتهتْ هذه الوحدة بانقلابٍ عسكريّ في دمشق يوم 28 سبتمبر/ أيلول 1961، قادهُ العقيدُ السوريّ عبد الكريم النحلاوي.