الاغتصاب الممنهج قبل سجون الأسد وبعدها

مُرعِبٌ ما يخرج من سراديب نظام بشّار الأسد المنهار، والحقائق تتحدّى كلّ تبرير أو تهوين، فالجرائم حجماً وانحطاطاً وقسوةً فاقت كلّ محاولات عقلنة ما حدث، فليس كلّ استبداد (شرقي أو غربي) سفك الكمّ كلّه من الدماء من إحراق حماة في الثمانينيّات إلى محو قسم لا يستهان به من البشر والحجر بالبراميل المتفجرة… وأمام كارثة إحراق البشر بالأسلحة الكيماوية تعجز اللغة. وخلال ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع القرن (منذ نهاية الحرب العالمية الثانية) شبعت البشرية من قصائد المديح الفارغة للمواثيق الدولية والإعلانات العالمية، والإعلانات المكمّلة، التي بقيت حبراً على ورق، وأثبتت التجارب المتتابعة أن وسائل إخضاع وتدمير عديدة (في مقدّمها الاغتصاب الممنهج) جزء من ترسانة أسلحة الصراعات بين الدول، والصراعات داخل الدولة.

وأخيراً، كشف مسح في ألمانيا وجود نصف مليون ابن وابنة غير شرعيين، هم جزء من الثمرة المرّة لعمليات اغتصاب جماعي ممنهج للنساء الألمانيات بعد هزيمة النظام النازي مباشرةً. والنصف الثاني من القرن العشرين كان في عدّة حالات إعادة إنتاج لمشاهد سابقة عليه، فانتشر الوباء في ميانمار (بورما سابقاً) منذ نهاية سبعينيّات القرن الماضي حتى اليوم، وفي البلقان في تسعينيّات القرن الماضي، فبلغ عدد ضحايا الاغتصاب الممنهج أكثر من 60 ألف بوسنيّة، والهولوكوست الرواندي (1994)، والحبل على الجرّار في سيراليون وفي أوغندا بيد "جيش الربّ"، حتى وصلنا إلى السودان وسورية البعثية. والاغتصاب الممنهج وسيلةَ إخضاعٍ تتجاوز وسائل القمع السياسي العقلانية (المدانة رغم عقلانيتها)، لأن انتهاك الجسد تدمير للحياة الإنسانية، وليس قمعاً للإرادة السياسية. وضحية الاغتصاب تتحوّل في نظر المُغتصِب (المنظومة السياسية التي ينتمي إليها) عدواً/ شيئاً، وعندئذ يبدأ الجحيم.

وفي التاريخ القديم، كانت استباحة المدينة المهزومة مكافأةً لجنود الجيش المنتصر تتحوّل لاحقاً إلى دافع بيولوجي/نفسي للاستمرار في القتال، وحديثاً أثبتت تجربة البوسنة أن الجريمة قد تنفصل من عقالها وتتحوّل (بعد انتهاء الصراع) مشكلةً اجتماعية، وشهدت المنطقة موجة جرائم اغتصاب بعد انتهاء الحرب بسبب فترة الاستباحة الجنسية التي شهدتها الحرب الأهلية. وفي السودان تتوالى تقارير وقائعها مؤلمة، يشير أغلبها إلى قوات الدعم السريع، التي يرفع قادتها شعارات مواجهة الأصولية المتطرّفة واستعادة الحكم المدني، وهي مفارقة جديرة بالتأمل. فالصورة النمطية التي جرى الإلحاح عليها منذ أن ظهر تنظيم داعش، كانت تكرر سردية واحدة عن التطرّف الديني سبباً في حدوث جريمة الاغتصاب الممنهج، وغنيٌّ عن البيان أن "الخطأ لا يُبرِّر الخطأ".

الانهيار الأخلاقي الذي يمثّله وصول الاغتصاب الممنهج إلى بلادنا العربية منعطف تاريخي، والممارسات الفردية واردة في كلّ زمان ومكان، أمّا ما يبلغ حدّ الظاهرة فيحتاج ما يتجاوز الإدانة

لكنّ المشكلة تسويق الصور النمطية التي تختصر فئاتٍ واسعةً في حزمة واحدة، تعبّر عنها أقلية منحرفة، بينما في حالة نظام بشّار الأسد كان النظام وحلفاؤه يسوّقونها "مصدّاً تعددياً علمانياً" ينقذ المنطقة، بل ينقذ العالم من خطر الوحشية التي ينتجها التطرّف الديني.

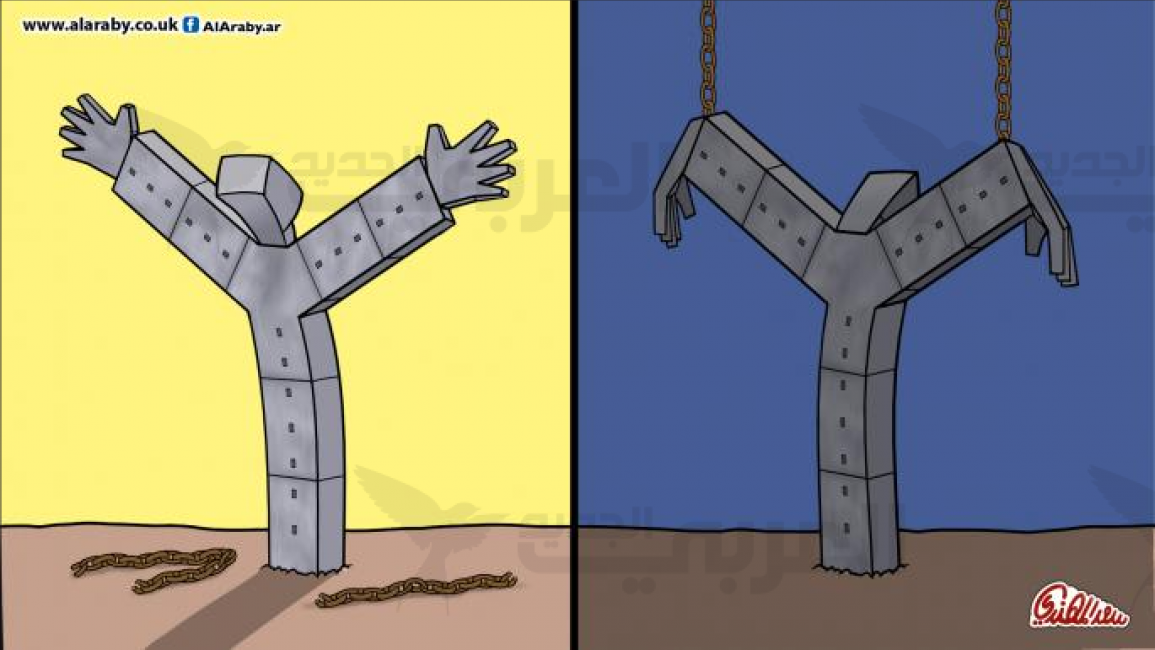

والانهيار الأخلاقي الذي يمثّله وصول الاغتصاب الممنهج بهذا الشكل إلى بلادنا العربية منعطف تاريخي، والممارسات الفردية تبقى دائماً واردةً في كلّ زمان ومكان، أمّا ما يبلغ حدّ الظاهرة فيحتاج ما يتجاوز الإدانة، وكشف حساب ما يحدث في السودان (مثلاً) تحصيه جهود حقوقية غربية، وما كشفه انهيار نظام البعث لم يتجاوز الإحساس بالصدمة. وكلّ عمل يستهدف العدالة الانتقالية يتطلّب (بحسب اجتهاد كاتب هذه السطور) دراسةً مستقصيَةً لجوانب كارثة الاغتصاب الممنهج بأبعادها الحقيقية ودلالاتها وعواقبها. وليس كلّ نظام استبدادي يكشف انهياره عن هذه الكوارث، التي لم تكن موضوع إنكار من النظام المنهار فقط، بل كانت قسوتها تدفع إلى حالة إنكار واسعة تستبعد أصلاً أن يكون هناك بشر بهذه الوحشية.

وفي مواجهة العنف الأسطوري الذي مورس في الهولوكوست الرواندي (حوالي مليون قتيل في مائة يوم)، قال وزير خارجية فرنسا الأسبق: "لم أفهم الهولوكوست النازي إلا عندما رأيت الهولوكوست الرواندي". بعد أن تهدأ ضجّة القراءة السياسية المباشرة ومحاولات تقديم كشف حساب للرابحين والخاسرين، ثمّة ضرورة إنسانية وأخلاقية قصوى لفتح هذا الملفّ للعدالة، وللبحث والدراسة أيضاً، فهذه في حدود علمي أوّل حالة عربية يُستخدَم فيها الاغتصاب الممنهج بهذا الحجم في صراع سياسي داخلي.