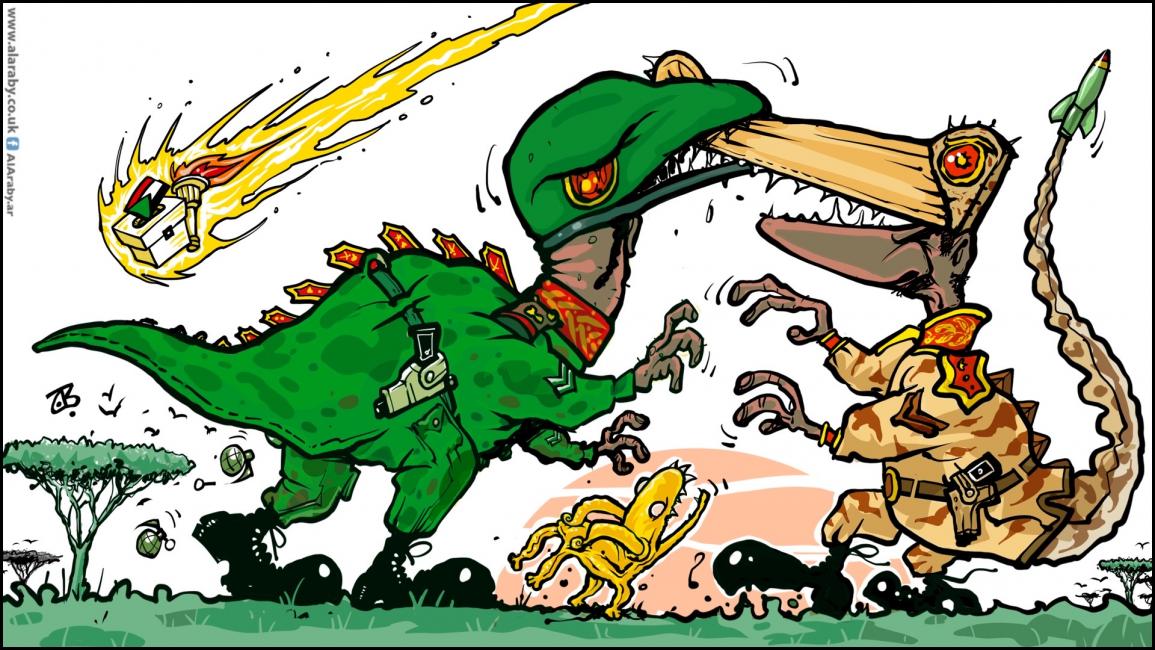

أمثولة الدولة الوطنية ... تداعيات الحرب في السودان

في غياب رؤيةٍ وطنيةٍ ثاقبة وخطابٍ سياسيٍ مُحكم، يُعَوِّل كثيرون هذه الأيام على "استراتيجية الحسم العسكري" التي يتبعها الجيش السوداني في محاولته للقضاء على "التمرّد داخل العاصمة المثلثة، رغم أنها استراتيجية أثبتت فشلها على ثلاثة أصعدة: دبلوماسيا ومدنيا وعسكريا. قبل الاسترسال في التفصيل، يجب القول إن الجماعة العسكرية التي ألحقت هذه الأضرار بالوطن، وعجزت عن حماية المرافق الحيوية للدولة، بل تركت المواطنين عرضةً للإذلال والمهانة، أقصد بالتحديد قيادة الجيش الحالية، لأن الآخرين ليس عليهم عتب، يجب أن تستقيل أو تُقال. الفشل في العسكرية والأعراف الدولية لا يُكافأ، بل يجازى، ويحال مرتكبوه إلى المحكمة العسكرية. هل هذه دعوة إلى "الانقلاب على الانقلاب"، ومن ثمّ الدخول في الحلقة المفرغة؟ لا، بل هي تحذيرٌ منه.

على الصعيد الدبلوماسي، لم تفلح قيادة الدولة متمثلة في مجلس السيادة في انتزاع اعتراف من أيٍّ من الدول الصديقة وغيرها يشير إلى مواجهة بين تمرّد وجيش رسمي، بل يتعامل الكل مع الجيش وقوات الدعم السريع على أنهما جهتان متعادلتان. وها هما الدولتان الراعيتان للهدنة، السعودية والولايات المتحدة تصرّحان عن وقوفهما على مسافة متساوية من الطرفين، وتعزوان ذلك إلى عدم رغبتهما في إعطاء أيٍّ من الفريقين مشروعية أخلاقية لا يستحقّها. ويقول أحد الشباب في لجان المقاومة، محمد صالح حموكي، "انتصار أي الطرفين يعني الرجوع القهقرى نحو الدكتاتورية الشمولية العسكرية. تختلف الطرق وتتعدّد المحاور والأقطاب الدولية، والهدف واحد، عسكرة الدولة وتكسير مساعي الديمقراطية والتعدّي على تطلعات الشعب السوداني".

على الصعيد المدني، هنالك كلفة بشرية ومادية هائلة من جرّاء القصف العشوائي، فلا يمكن أن نغضّ الطرف عن المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب غياب استراتيجية عسكرية وأمنية واضحة المعالم من شأنها القضاء على التفلتات العسكرية، وتأمين حياة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. يستخدم الجيش السوداني الطيران والدبابات والمدفعية في ضرب أهدافٍ يعتبرها استراتيجية (داخل الأحياء السكنية)، بيد أنّه لا يحدّد أهدافه بدقة، كما لا يسعى إلى تشييد مرتكزات، ولا يتبع ذلك الاستهداف بإنزال مشاة عسكريين للتمشيط وإلزام الشرطة عقب ذلك بالمرابطة داخل الأحياء التي استباح حرمتَها المجرمون، بعد أن كسرت أقفال البُيوت جماعةُ الدعم السريع، وهي تدَّعي البحث عن قنّاصة أعلى البنايات!

للصراع في السودان جذور اقتصادية لها صلة بالممارسات الطفيلية التي ما برحت تمارسها "النخب الانقاذية" حتى أوردت البلاد موارد الهلاك

على الصعيد العسكري، لم تشمل استراتيجية التصدّي "للتمرّد" العسكرية رؤية سياسية تحصر النزاع في الخرطوم، وتحول دون تمدّده ليشمل رقعة واسعة من أقطار البلاد، سيما أن لكلا الفريقين المتنازعين ارتكازاً في شتى مناحي البلاد. وقد كان حريّا بالقائمين على الأمر أن يتحسّبوا للحساسيات العرقية والإثنية الموجودة سلفاً بين مختلف مكوّنات الأقاليم الغربية، تحديداً دارفور وكردفان. كأن يُجروا اتصالاتٍ بقادة الوحدات، ويبيّنوا لهم ضرورة التعاطي مع الأزمة من منظور ذاتي، فينظروا إلى كيفية التوفيق بين الوحدات المعسكرات في إطارها المحلي، وقد نجحت في ذلك القيادات الأهلية في الضعين والفاشر اللتين نجحتا في جمع قادة الجيش و"الدعم السريع" وحثّتهما على أهمية القيام بواجبهما في درء الفتنة وضرورة تفويت الفرصة على المتربّصين بالمرافق الحيوية للدولة والعازمين على إضرام نار العصبية والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد. نحتاج أن نرمّم ساحتنا الوطنية كي نستعد لمهمّة البناء التي تلي الحرب والدمار.

بالنظر إلى طبيعة الاحتكاكات وفشل القيادات السياسية والتنفيذية في تسكين المخاوف لدى المجموعات في الوطن كافة، فقد اتسعت رقعة الحرب، لتشمل مدناً كثيرة منها الأبيض (إقليم كردفان) وزالنجي (وسط دارفور) والجنينة (غرب دارفور) ونيالا (جنوب دارفور)، واستعرت ضراوة الهوية، مخلفةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وما ذلك إلّا نتاج تقاعس السلطة المركزية وجبنها الذي بلغ مرحلة العجز، حتى عن بثّ خطاب سياسي متّزن، يطمئن المواطن لحيادية القيادة ويبين عدم رغبتها في الانحياز لفصيل دون آخر.

للصراع الدائر في الخرطوم جذور ثقافية لها صلة بتهميش التاريخ والتاريخ المهمّش (اذا جاز لنا أن نستخدم تعبير حامد علي محمد نور)، وجذور اجتماعية لها صلة بالعنصرية وتمدّد تجارة الرقّ تاريخياً عبر درب الأربعين، كما أن للصراع جذوراً اقتصادية لها صلة بالممارسات الطفيلية التي ما برحت تمارسها "النخب الانقاذية" حتى أوردت البلاد موارد الهلاك وحرمت الأقاليم الغربية من مجرّد الاستفادة من هامش الربح الذي كانت تناله من الاتجار مع الجلابة في المحاصيل الزراعية، وجذوراً سياسية لها صلة بهيمنة المركز على المقررات في الشأن السيادي يشمل ذلك السياسات الخارجية والاقتصادية والعسكرية والقانونية الدستورية. هذا لا يبرّر الجريمة التي حدثت في الخرطوم، إنّما يشرح مسبّبات الغبن الاجتماعي والسياسي الذي أخذ أبعاداً عسكرية، كان من الممكن معالجته بالإقرار والحكمة، فليس للجريمة دوافع عرقية، إنّما هي وليدة ظرف اجتماعي ونفسي محدّد، وقديماً قيل "الجريمة كلب يتبع سيدو".

لم ينتمِ من انتمى لـ "الدعم السريع" لدوافع أيديولوجية، هؤلاء دفعتهم الفاقة إلى الانتماء إلى كيانٍ وفّر لهم ضمانات مالية

هناك أشخاصٌ وجماعاتٌ، أمثال عشاري أحمد محمود والروائي بركة ساكن، لم يستطيعوا أن ينعتقوا من "سردية الجنجويد"، فأهملوا كل الأسباب البنيوية والهيكلية التي تسبّبت في انهيار الدولة السودانية، واصطفّوا مع الجيش السوداني، الذي كانوا غرماءه بالأمس، في سبيل إفشاء غيبية لم يُعْرَف كنهها تجاه كياناتٍ بأكملها، هؤلاء نطلب منهم التريّث كونهم من قادة الرأي، ويعوّل عليهم في الخروج بالبلاد من وهدتها. لم ينتمِ من انتمى لـ "الدعم السريع" لدوافع أيديولوجية أو عقائدية، هؤلاء شباب دفعتهم ظروف الفاقة إلى الانتماء إلى كيانٍ وفّر لهم بعض الضمانات المالية والمقوّمات الوظيفية. هل توجد من بينهم مجموعات إجرامية؟ نعم، كما توجد المكونات نفسها في مجموعات عسكرية أخرى ارتكبت أقبح الفظائع في شتّى بقاع السودان، بل هيأت للمجرمين كافة التمدّد من دون رقيب أو حسيب، وأمدّتهم بالدعم اللوجستي وبكل المعينات الحربية. عليه، يجب أن ننظر إلى جذور المشكلة القومية، ونسعى إلى التعاطي معها بصورة علمية، بعيداً عن استثارة الضغائن والمحاولة للنيل من مجموعات قبلية بعينها، أو المحاولة للانتقام من كيانات مجازية تعشش في مخيلة الروائيين والكُتّاب إياهم.

ختاماً، علينا في السودان تطويق المعركة الحالية (معنوياً ومادياً) بحيث لا تتمدد تداعياتها إلى الريف الذي يعاني أصلاً من الاشتعال، ولا تتجاوز ويلاتها إلى غير المعنيين بها من العسكريين والمدنيين. كي يحصل ذلك، لابد من تبنّي خطابٍ معتدل، لا يسعى إلى تجريم كياناتٍ تاريخيةٍ واجتماعية بعينها، ولا يستدعي سردياتٍ عدائيةٍ من شأنها أن تفرّق بين أبناء الوطن الواحد. لابد من تضمين البعد الرؤيوي الذي يجعل المشروع الوطني جاذباً وفاعلاً، يبدأ بإعداد استراتيجية تنمية وطنية تراعي المزايا النسبية لكل إقليم، تراجع قانون الأراضي وقانون الجنسية، تصمّم الخريطة الاستثمارية التي تُعنى بتطوير الموارد الطبيعية والبيئية، تهتم بالتحديث والتطوير المؤسّسي الذي لا يمكن من دونه للتجربة الفدرالية أن تنجح، تعالج الإشكالات التربوية والتعليمية التي تُعد المواطن الصالح والمنتج، تعتمد أسس المواطنة القويمة، تستقطب الطيور المهاجرة التي هي بمثابة الخزينة المعرفية للبلاد، وتطوِّر الإمكانات الذهنية والفكرية والثقافية والسياسية الإدارية للشباب الذي فجّر ثورة ديسمبر، فأولئك قومٌ يستحقّون التبجيل، والرعاية والاعتناء.