في رمضانٍ من سنوات التسعينيات، ظهر في التلفزيون التونسي، وكان لا يزال يحتكر المشاهدين، إعلانٌ عن صدور شريط كاسيت، بأغنيته الرئيسية؛ "الفيزا"، للفنان الشعبي لطفي جرمانة (1967 - 2019) الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

لم يكن ذلك مجرّد دعاية عابرة، فالنمط الفنّي الذي أتت ضمنه هذه الأغنية هو المِزْوِد، والذي كان إلى سنوات قريبة مَقصياً من وسائل الإعلام ضمن رؤية رسمية كانت لا تدّخر جهداً في تهميش كل ما هو "شعبي" من الفضاء العام، ثم بقرار ما فُتحت له الأبواب للوصول إلى جماهير موسّعة. وعلى صعيد آخر، كان مضمون الأغنية، وتناوله لمسألة الهجرة والحدود شمال/ جنوب، ضمن هيكل تقليدي لقصة فراق حبيبين، يصعد بمسألة كانت إلى ذلك الوقت من المسكوت عنه فرفعها بعفوية من منطقة المسكوت عنه.

كانت الأغنية التي حقّقت بفضل تلك الدعاية التلفزيونية نجاحات جماهيرية كبرى، قد فتحت بذلك ثقباً جديداً في الجدار السميك الذي يفصل الثقافة الرسمية عن ثقافات الهامش، وبدأ التونسيون يستشعرون فضاء مختلفاً، فيه من الحريات ما لا يتوفّر في كل ما يقدّم لهم عادة. بذلك، أنهى الاعتراف الجماهيري تهميش المِزود، بل إن الدولة ركبت الموجة حتى بات هذا النمط الشعبي مكوّناً من مكوّنات "هوية" التونسي الجديد، التونسي في زمن بن علي، مقابل التونسي في زمن بورقيبة، زمن التراتبية الحادة واحتكار الدولة للعرض الثقافي.

لا يخفى أن ذلك أتى ضمن تحوّلات عالمية، نقلت أو فُرضت على مجتمعات الأطراف، ومنها تونس، أن تغيّر هندستها الاجتماعية وواقعها الثقافي، فتقطع مع الثبوتية إلى أشكال من السيولة بعبارة عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان. ظهرت، ضمن هذا السياق، شروط جديدة للنجومية غير التي كانت تضعها الدولة وتوزّعها على من تريد، فبرز مع هذه الموجة لطفي جُرمانة وسمير لوصيف بالخصوص وعبد الرزاق قليو الذي رحل منذ فترة قريبة، وجرى الالتفات أكثر إلى تجارب سبقتهم مثل صالح الفرزيط والهادي حبّوبة وفاطمة بوساحة، ومع دخول الألفية كان هؤلاء ضمن الصفّ الأوّل من الحياة الفنية في تونس.

وإذا كانت أغنية "الفيزا" هي التي صنعت شهرة لطفي جرمانة فإنها لم تكن سوى محطة في منتصف الطريق، فقد سبقتها أغان لامعة إلا أنها كانت لا تُسمع سوى في دوائر ضيقة، خصوصاً في ذلك العالم الفريد الذي قد لا ينتبه له المارّ العابر من حي "باب الأقواس" في تونس العاصمة، بمشهديته الخاصة حيث تظهر على جنباته آلات موسيقية شعبية، المِزود والطبول والزُكرة والبندير والدربوكة، ليبدو مثل متحف حيّ للفن الشعبي. ربما لم يبق الكثير من ذلك المشهد بعد نهاية القرن الماضي، فقد بدأت محلات الهواتف الجوالة والمطاعم والملابس الجاهزة في ابتلاع جزء كبير من دكاكين الفرق الشعبية وتغيّر المعمار حولها بالتدريج ليبدأ ذلك المشهد النابض بالانكماش بالتدريج، وقد صاحب ذلك نوعاً ما عودة الفنانين الشعبيين - ومنهم لطفي جرمانة - إلى الظل، فبالتوازي مع سطوة المحلات الجديدة على "باب الأقواس"، ظهرت في عصر الفضائيات شروط جديدة للنجومية لم يكن للفنان الشعبي بأدواته البسيطة وعلاقاته الضيقة إلى حد ما أن يلبّي مقتضياتها.

كان لطفي جرمانة، خصوصاً في العقد الثاني من الألفية كمن استهلك كل فضاء الشهرة المتاح له، إضافة إلى تدهور حالته الصحية وصعود طلبٍ جماهيري مختلف على المزود أقرب إلى تأثيث البرامج التلفزيونية والأعراس منه عن محاولة التعبير عن العمق الشعبي وبلورة آلامه وأشجانه، ليعود ما يُنتجه جرمانة إلى الظل بالتدريج، وحتى في مناسبات حضوره الإعلامي القليلة كان يعود أساساً إلى أغانيه الناجحة بين نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، مثل: "الليل والنجمات"، و"يزيني"، و"يا لخو"، و"سري في بالي تخبّى"، و"آش لزك يا قلبي واش اداك"، و"لقيت الشراب خراب"، و"سامحني ظلمتك".

بين خطّي منحنى مسيرته، الصاعد والنازل، كانت فترة الاعتراف الجماهيري الموسّع بالمزود قد أتاحت تطويراً حقيقياً في أساليبه الفنية، وهنا كانت إضافة لطفي جرمانة، فقد اشتغل على تغيير معجم الأغنية الشعبية ليُسقط حواجز جديدة كانت مرفوعة من بعض الفئات الجماهيرية، وأيضاً يصل بالأغنية الشعبية إلى مواضيع اليومي التي تمرّ بجانبها أشكال الثقافة الأخرى مروراً عابراً أو باهتاً. وكان له نفس المنطق على مستوى البناء اللحني، لنجد أغانيَ مثل "الموج يعرف سرّي"، و"نبكي يا وخياني"، تقدّم تصوّرات فنية تتجاوز الأبجدية المعروفة للنمط الذي يشتغل فيه، كما أن أعماله قد أخذت تدمج كفاءات موسيقية من خارج الدائرة الضيقة لعالم الموسيقى الشعبية، وهو ما ساهم في تطوير أدائها أكثر.

حدث كل ذلك بعفوية شديدة، خصوصاً في سنوات تصاعد فيها نسق إنتاجه. ولعل من المداخل الأخرى التي أوصلت فن لطفي جرمانة إلى أوسع جمهور هو استناده للتراث. وفي الحقيقة كان هنا يلتقط فضاءً فتحته الدولة منذ سنوات، ولكن تبيّن أن محاولات ما سُمّي بـ"تهذيب التراث" في صيغتها الرسمية لم تكن مقنعة، غير أن عودة لطفي جرمانة إلى نصوص مثل "ليليري يا منة"، و"والله وجعتوها" قد أعاد لها بريقها، بل تحوّلت إلى تعبيرات فنية - اجتماعية مكتملة.

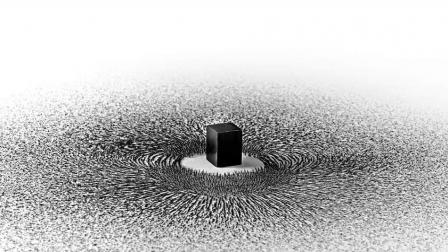

هكذا توسّعت، خلال سنوات، مساحة ذلك الفضاء الذي كان يُعتبر هامش الحياة الفنّية، بل إن المِزوِد أعاد بلورة مكبوتات المجتمع دون أن يحيد عن ثيماته الأساسية: خيانة الحبيبة أو الأصدقاء، وبدرجة أقل مواضيع الهجرة والخمرة، وقد تكون تلك المساهمة الأكثر جرأة في التعبير عن الخذلان الذي يتعرّض له الإنسان في وطنه، ولا يمكن أن يجهر بالتعبير عنه في مفرداته السياسية المباشرة.

كان المِزود فضاء فنياً بديلاً في تونس، مقولة ثقافية غير مبلورة ضمن مقاييس الثقافة المعترف بها، وكان أكثر من ذلك حكاية موازية للتاريخ الاجتماعي الرسمي لتونس ينبغي الإنصات إليها أكثر، حتى في زمن أفولها اليوم. فإذا كان المِزود الحبلَ الذي مُدّ للدولة منذ سنوات لاستيعاب المهمّش، فإنه يمكنه اليوم أن يقدّم الكثير من الدروس في زمن تغيّر فيه موقع الهامش من الفضاء الثقافي، واكتسب المُهمّشون وعياً وإرادة أكثر تماسكاً وتصميماً.