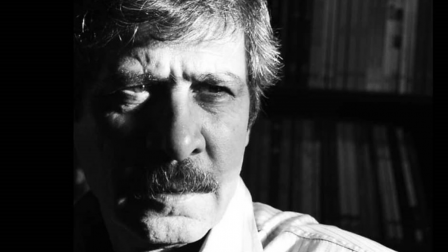

ننشر على حلقات رواية "حدائق العاشق"، للشاعر والروائي والناقد الراحل محمد الأسعد الذي غادر عالمنا في سبتمبر/ أيلول 2021، وكان من طليعة كتّاب القسم الثقافي في "العربي الجديد"، وأحد أبرز كتّاب فلسطين والعالم العربي.

"في كلّ البلاد تكتشف الأمكنة والناس،

إلّا أنّ اليونان

تمنحك اكتشاف ذاتك".

(لورنس داريل)

شعاعٌ نحيلٌ من الضوء ينحدر مُستقيماً من كوّةٍ في زاوية السقف البعيد، يصل إلى الرُّواقِ بين الزنازين. الحمَامُ يطيرُ، ويتناسلُ، ويهدلُ فوق مشمّعٍ يعزل سماءَ الرُّواق عن السقف العالي، حفيفُ الأجنحة يُحيّرني؛ هل ما فوقنا سماءٌ أم أعشاش حمَام فقط؟

يصرُّ سوتيري، بائع الكلافتكو الساخن، على أنّ أصولنا يونانية. امرأتُه الطويلةُ المتضّخمة تعدّ القهوةَ وهي تولينا ظهرها. مفرداتهُ العربية أقلّ من أصابع اليدين.

ويعتقد القبطانُ الإيراني علي، الشبيه بغاندي، أنّه يشعر بالحرّية حتى بين هذه الجدران. إحساسُهُ بالحرّية لا تعلُّقَ له بكل ثِقَل العالَم. يودُّ أن يقدّم اقتراحاً إلى الأُمم المتّحدة، بإفراد جزيرة خاصة يتجمَّع فيها اللّاجئون من مختلف أنحاء العالَم، ويؤكّد أنّ مجتمعهم سيكون مثالياً.

فوجئتُ أنّني مقيمٌ بلا إقامة حين طرق الشرطيُّ القبرصي الباب، وتناول جواز سفري:

- "أنتَ تحملُ وثيقةَ سفر وليس جوازاً".

وطلب منّي الشرطيُّ السمينُ وضْعَ كلّ ما أحمل على الطاولة أمامه، القَلم والولّاعة والمجلّات والساعة، وأخذني إلى زنزانتي تحت عيون القابعين أمام زنازينهم أو المتجوّلين في الرُّواق الطويل.

"جزيرةُ اللّاجئين"، يقول القبطان: "ستكون مُجتمعاً تختفي فيه الأنانيةُ والتمييز لأنّ الكلَّ هارب من عالم الأنانية والتمييز".

النهرُ الذي صرتُ إليه يتدفّق بين الغابات مُنحدراً باتجاه الفجر دائماً

يتحّدثُ مسنداً ظهره إلى الجدار، جالساً يمدُّ ساقيه الرفيعتين أمامه. استراحةُ السُّجناء ما بعد الغداء أمام أبواب الزنازين.

مسعود لا يعرف من العربية غير لفظة اسمه. قبل بضعة شهور اجتازَ الخطّ الفاصل بين القطاع التركي واليوناني هارباً، وطلبَ اللجوء لدى نيقوسيا اليونانية، فاحتجزوه لأنّه لم يكن كرديّاً بما فيه الكفاية كما يبدو. لا يتجاوز العشرين من عمره، ولا عبارة "مسعود كلابوش"، أي مسعود معتقل.

في بارِ "بابلون" يظلّ صاحبهُ الأشقرُ الطويلُ مستعدّاً للخدمة والإصغاء. شارل يتحدّث عن معرفته القديمة بالبار وصاحبه، فيُثير فضولي العنوان. نساءٌ موزّعات وقوفاً أو جلوساً. أقول لصاحبِ البار الخالي الذهن إلّا من عدد الزبائن:

- "أتعرف ما معنى بابلون؟".

-"نعم... تلك الحكاية عن برج بابل، حين تبلبلت الألسنة، أنا سعيدٌ باجتماع كلِّ الألسنة هنا".

- "لا... بابل كلمةٌ عربية تعني 'باب الإله'".

- "أوه... عظيم... ليكُن باري بابَ الإله... هذا أفضل. سأُضيف هذا إلى معلوماتي".

حين أخذَنا الحرسُ إلى الطابق الثاني بزنازينهِ المهجورة، عبر درجٍ قذر، لنطوي المُشمَّع، كانت الزنازينُ العُلوية خالية. نوافذُ صغيرة في أعلى كلّ جدار. هنا نستطيع الوقوف تحت مسقط أشعة الشمس النحيلة المُنحدِر من الكوّة.

على حائطِ زنزانة أبيض، لفظُ الجلالة بخطٍّ يميّز النقوش التركيّة على الليرات الذهبية. على حائطِ زنزانةٍ أُخرى، وجهُ شابٍّ متآكلٍ بلحيةٍ خفيفة، رسمَه شخصٌ غائبٌ بأعقاب السجائر والقهوةِ، والقليل من مادة كامدة اللون تُشبه الدم المتخثّر. من نوافذ هذه الزنازين العالية يدخل الحمَامُ إذاً، الحمامُ الذي أسمعُ رفيفَ أجنحتِه فوق المشمَّع منذ أسبوع، ووراء هذه النوافذ يضجّ الآن شارع "مكاريوس"، بالحركة والناس، وشمس النهار.

- "أنتم رومانسيون أيها العرب".

تقول ليندا، وأنا أحتضنُها على ساحلِ القناة الكبرى عند مرسى القوارب في فينيسيا.

في الفورم الروماني دعوتُها للغداءِ والنبيذِ على العشب، بجانب بوابة منطقة الآثار المُسيَّجة. سألتُها ما الذي ستفعلينه غداً وبعد غدٍ وإلى الأبد؟

ضحكتْ وقالت:

- "دعنا في الغد وحده. هذا يكفي. غداً سأسافر إلى فلورنسا، ثم فينيسيا، وبعدها إلى ألمانيا بالقطار". سألتُها إنْ كانت تعلم كم أمضى الله في خلق الكون، فالتفتَت:

- "ستّة أيام".

قلتُ:

- "وكيف تريدين منّا - نحن البشر - أن نخلقه في يوم واحد؟ نحتاج إلى أسبوع على الأقلّ. لا تُسافري غداً، ولنبقَ في اليوم وحده، سنشاهد الشمسَ والقمرَ والكائنات، وفصلَ النورعن الظلمة، ونقول إنّ ما فعلناه كان حسنا".

الذاكرةُ لا ساحلَ لها، ولهذا وجدتكِ بين هذا الركام لا تعرفين من أنتِ

الأمواجُ تتلاعب بسقالاتِ المرسى، وظلامُ منتصف الليل الذي وصلنا إليه متأخّرين يهبط بعيداً، وراء القناة والقصور الفينيسية المُضاءة. في الماءِ التماعاتُ أضواءٍ وارتجافاتٌ مُعتمة.

وافقتْ على أنّ ليلةً واحدة لا تكفي لخلق الكون. فتنتْها الفكرةُ من دون أن تُظهر استغرابها مُستسلمةً لعُذوبة النسيم، ونحن متمدِّدَون على العشب:

- "أفكاركَ غريبة".

لم أعلّق.

تأمّلتُ جانبَ وجهها، وساقيها ببنطلونها الذي ارتفع حتى ركبتيها.

تقول جين وهي تكاد تبكي:

- "لا يا حبيبي، لا، الثورة خرافة، أسطورة".

كان ذلك قبل أن ترحل إلى الهند لقضاء إجازة الصيف، وقبل أن تجتذبها سَكِيْنةُ ملامح بوذا. يُضحكني مشهدُها وهي تركع أمامه مع أزهارِ جيرانيوم حمراء، بردفيها الثقيلين وإحناءة رأسها وخدَّيها البارزين.

خارج بار "بابلون" الذي ابتهج صاحبه بالاكتشاف الجديد، وقف في منتصف الشارع أفريقيٌّ راسخ القدمين، متمايل الرأس، يحرّك يديه مُخاطباً جمهوراً لامرئياً. كلماتٌ متعثّرة نصف مفهومة، شتائم ربّما.

- "هذه أفريقيا في منتصف الليل".

قلتُ، ولم يضحك شارل الغارق في أفكاره.

- "أفريقيا مترنِّحة في منتصف الليل بعد أن مرت ظهيرةُ العالَم".

على الخطِّ الفاصل بين القطاع التركي واليوناني، تحتَ أنظار الأمم المتحدة، تنفتح النوافذُ المتقابلة في كلا الجانبَين أحياناً، ويقفُ يونانيٌّ نصفَ عار ينهال بالشتائم على الطرف الآخر، بينما يرغي ويزبد تركي في النافذة المقابلة ويرفع قبضته مهدِّداً.

- "لا، لستِ أميركية من أصل ألماني. كلّ هذا هراء واعتياد. دعيني أقدّمْكِ إلى نفسك، أعيد إليكِ الذاكرة. قبل ألفَي عام أو أكثر جاء برابرةٌ إلى الشرق، شرقنا، واختطفوكِ أيّتها الأميرة، وُضعتِ بين قبائل البرابرة طوال هذه القرون. أنتِ لا تذكرين بالطبع، وها أنا أجدكِ. أتعرفين أنني كنتُ أبحثُ عنكِ طيلة هذه السنين؟ الذاكرةُ لا ساحلَ لها، ولهذا وجدتكِ بين هذا الركام من الآثار الحجرية، لا تعرفين من أنتِ".

- "ولكنّني لستُ أميرةً... أو شيئاً من هذا القبيل، مجرّد مدرّسةِ لغة إنكليزية في هاواي... سائحة".

- "صحيح، ولكنْ حين تعود الأميراتُ في المستقبل عادة، يعُدن ضائعاتٍ تحت قوس انتصار قديم، في باحة بار، أو شارعٍ جانبي صغير ذات ظهيرة، ببناطيل جينز وحقائب قماشية معلّقة على الأكتاف. الأميرةُ تعود متخفّية لا يعرفُها أحدٌ على هيئة سائحة مُرهقة مثلما أنتِ الآن، دعِي لي الذاكرة إنْ كنتِ لا تذكرين".

محمد زعيمُ السجناء بامتياز. قضى مدّةَ الحُكم عليه، أربع سنوات في السجن البريطاني القديم، سحبوا جنسيّته السويدية، فأعطاه القبارصة فرصةً ليتدبّر أموره، وإلى أن يحين الأوانُ سيُرسلونه على أوّل طائرة مغادرة إلى أيّ مكان.

تساءل الشرطيُّ اللطيفُ، وهو يُغلق باب الزنزانة بقضبانه الحديدية:

- "أتريد شيئاً؟".

- "لا...".

ثمّة خطأ ما، في مكان ما، في عقل ما.

كانت الزنزانةُ مُغلقةً حين رأيته لأوّل مرّة. أطلَّ من وراء القضبان. وجهُ شابٍّ بنظّارات لامعة، وشواربَ كثة، وبنطلون قصير، مُصارعٌ يتهيّأ للعمل. سألني إن كنتُ بحاجة لشيء.

- "لا".

عادَ مساءً، ومعه اقتراحٌ أن أنتقل إلى زنزانته حتى لا أظلّ وحيداً. وقال الشرطيُّ القبرصي وهو يمرّ وراء القضبان ضاحكاً:

- "هذا فندق وليس زنزانة".

منتصفُ الليل، وما نزال متّكئين على سريرَينا المتقابلين. أكوامُ كتب. سندويشات.

ناجي بلامبالاة:

- "لا تخشَ شيئاً، أنا نحيلٌ وضئيلٌ، وحين تنطلق الرصاصةُ سأنحني وأتلافاها بسرعة".

الغابةُ هادئةٌ، والنبعُ يُثرثر، وأوائلُ الفجر تذكّرني بأحلامنا، تسمِّي الكاهنةُ كلَّ شيء، هذه الشجرة، وهذه الورقة، وهذه الزهرة. تقودني بعيداً عن الخيال:

- "كيف تراني؟".

النهرُ الذي صرتُ إليه يتدفّق بين البساتين والغابات مُنحدراً باتجاه الفجر دائماً:

- "أراكِ لا زلتِ وراء البيانو عابقةً بالموسيقى، ولو سألتِني ما أحبّ شيء إليَّ، لقلتُ: أن أحتضنكِ في الماضي، أن يبدأ تساقُط الندى، ورقرقةُ النبع، ومرورُ الرياح بين الشجر".

مشهدُ الطائر والزهرةِ والثمرةِ اكتمالٌ يمتِّعُني مثل أغنية. تنمو الشجرةُ الصغيرةُ بتقطُّع وارتباكٍ، وفجأة يسري فيها النفَسُ بقوّة، فتندفع ناميةً كما لو أنّها اكتشفتْ في لحظةٍ قانونَ تكوينها، واندلعتْ لتستكملَ وجودها.