أتذكّر سيمون فتّال التي التقيتُ بها لأوّل مرّة في تونس منذ زمن بعيد، وقد جاءت مع إيتل عدنان للمشاركة بثلاثة أعمال في "معرض الفن العربي" الذي أُقيم احتفاءً بتراث المدينة العربية. أتذكّر ذلك الوجه الذي وسمته الآلهة الفينيقية: الحاجبان الداكنان اللذان يمنحان عمقاً للعينين السوداوين. أتذكّر حواراتها التي تُنبئ بثقافة موسوعية؛ فهي تتنقّل بيسر من عوالم هزيود والفلاسفة ما قبل السقراطيين إلى فلسفة أوسفالد شبينغلر التاريخية، إلى محيي الدين ابن عربي الذي استوحت منه أعمالاً نحتية نادرة.

ظلّت فتّال في حركة متواصلة كامل الوقت من مراكش إلى البندقية إلى بيروت إلى نيويورك إلى قطر إلى إيطاليا إلى سويسرا إلى جزيرة ميكوس في أرخبيل السيكلاد، تتنقّل مع أعمالها بهدوء بعيداً عن ضجّة العالم. اختارت دائماً أن تكون في الظلّ. عاشت شبه متوارية؛ فهي، وبحسٍّ من نُبل، لا تتحدّث عن نفسها.

مارست الرسم والنحت والكولاج والنسيج والتصوير الشمسي. جرّبت القصّة وترجمت كتابَين من الفرنسية إلى الإنكليزية ووضعت آخر عن إيتل عدنان صدر أخيراً بعنوان "الرسم كمحض طاقة". وقبلها، أسّست في كاليفورنيا دار نشر طلائعية؛ حيث أصدرت أبرز أعمال إيتل عدنان إلى جانب دواوين لشعراء أميركيّين وفرنسيّين. اهتمّت الدار بالأدب التجريبي، كما كانت من أولى الدور العربية التي نقلت الأدب العربي إلى الإنكليزية.

عرضت في "غاليري ربيز" في بيروت، و"غاليري كرما" في سويسرا وفي "حي الفنّون بباريس"، بيد أنها ظلّت شبه متوارية. قلّةٌ من الوسط الفني تعرفها. أخيراً، اخترقت سيمون الظلّ لتظهر فجأةً على مسرح الفن العالمي، لتتوالى معارضها؛ فهذا "متحف الفن الحديث" في نيويورك يُقيم لها معرضاً شاملاً غطّى كلّ مراحل تجربتها على امتداد خمسين سنة يستمرّ حتى أيلول/ سبتمبر المقبل. وهذا "قصر الفنون الياباني" يقتني أحد أعمالها، وهذه "مؤسّسة بينولت" العريقة في البندقية تُقيم لها معرضاً، وهذا "متحف إيف سان لوران" في مرّاكش يحتفي بنحتها.

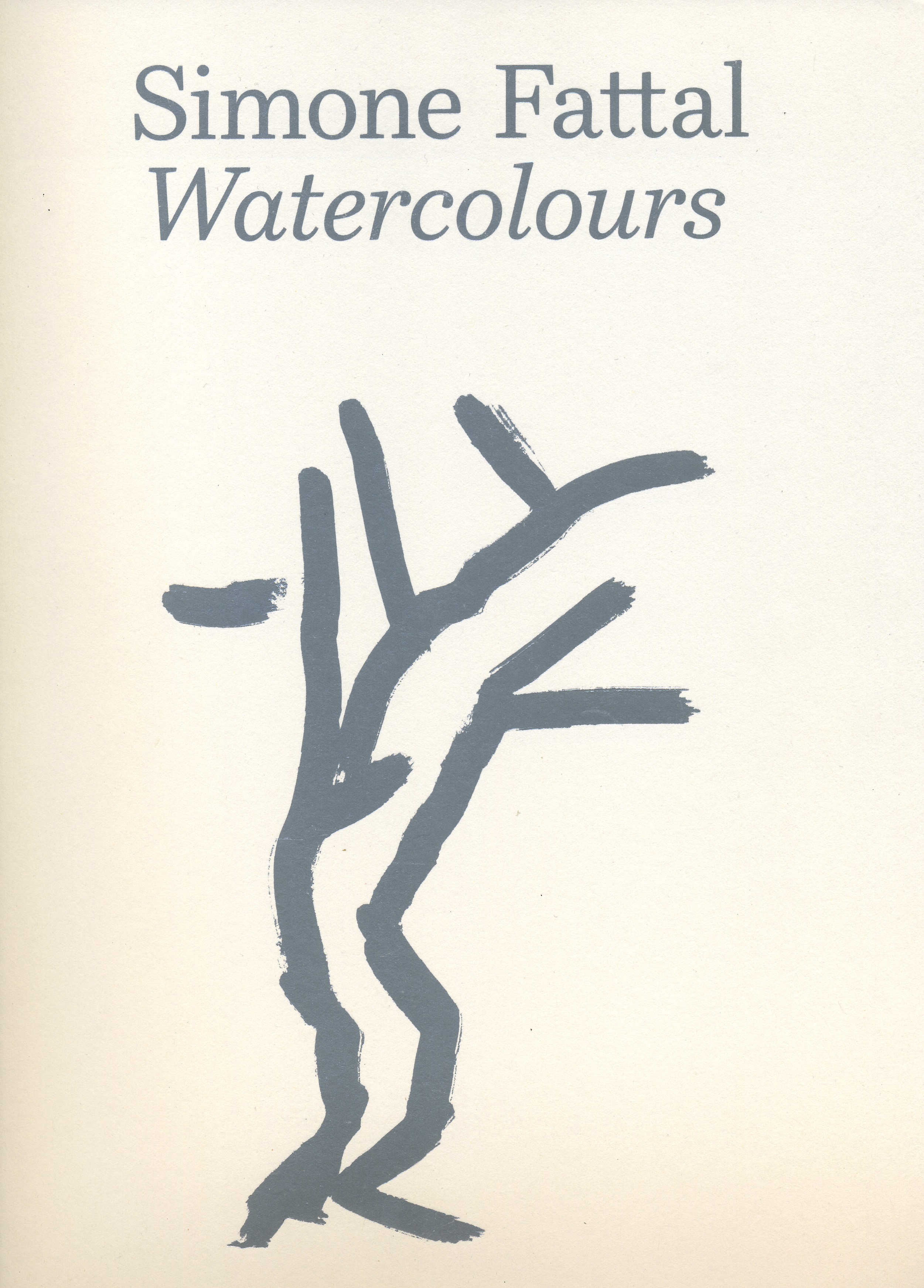

وفي غضون ذلك، أصدرت في شباط/ فبراير الماضي عن "دار هيني" في لندن كتابها "ألوان مائية" في 240 صفحةً من الحجم الكبير، ويضمّ 113 عملاً من أعمال الأكواريل والكولاج.

وفي غضون ذلك، أصدرت في شباط/ فبراير الماضي عن "دار هيني" في لندن كتابها "ألوان مائية" في 240 صفحةً من الحجم الكبير، ويضمّ 113 عملاً من أعمال الأكواريل والكولاج.

ها أنا ذاهب لإجراء حوار انتظرته أشهراً بأكملها. حوارٌ بمناسبة احتفاء "متحف الفنّ الحديث" في نيويورك بمسيرتها الفنّية.

وأنا في طريقي للقائها أخيراً، مررتُ بساحة سان سولبيس في باريس. رأيتُ النافورة بمياهها المتدفّقة وبحماماتها الزجاجية شاهدةً على حركة الزمن خارج وعينا. بدت السماء زرقاء خبازية ضاربة للبرتقالي وقمرٌ فضّي صغير في طرفها معلّق فوق قبّة الكنيسة. قمر نهاري. استرجعت ضوء مائياتها البدائية والسعيدة، والتي تأتي لا أدري من أين، بألوانها الشفّافة حيث السطح عمق، والواقع حلم.

■ كنتُ دائماً أريد أن أعرف كيف ذهبت إلى الفن، في سنواتك المبكرة أيام الاكتشاف الأوّل لضوء العالم؛ اكتشاف نشيد العالم كما يُقال، ماذا عن تلك البدايات؟

- أنت تتحدّثُ عن لحظة اكتشافي ضوءَ العالم في بداياتي، في طفولي. لكن، مع الأسف لم يكن الأمر كذلك. لا أستطيع الحديث عن السعادة. مضى قسم كبير من طفولتي في المدرسة الداخلية. كان النظام قاسياً... كلُّ شيء كان عشوائياً: النظام والبرامج والمبيت الذي هو تنويعة على السجن. وكان علينا، ورغم كل هذه العوائق أن نتفتح... كنتُ كثيرة القراءة، قرأت كل الكتب المسموح لنا بمطالعتها.

أتذكّر يوم طلبتُ ترخيصاً لقراءة كتاب "ذهب مع الريح" لـ مارغريت ميتشل، قيل لي إنه ممنوع. كنتُ في عطلةٍ ولم أُنهِ الكتاب. وفي الليلة الأخيرة، ذهبت إلى بيت الاستحمام وقضيت كامل الليل في القراءة لأنهيه مع تباشير الصباح. كانت يقظتي مبكرة. كل زميلاتي في المدرسة كنّ أكبر مني بسنتَين أو بثلاث سنوات. كنت دائماً الأولى في الصفّ وكانت البنات يؤذينني مباشرةً قبل ظهور نتائج الامتحانات، واستمر الأمر بعد ذلك.

كان الأمر معقّداً. كان المبيتُ سجناً والإقامة في السجن تُورث عادات خاصّة لا يعرفها سوى من عاش هذه التجربة. يكتسب السجين عادةً رؤية الأشياء، وفي الآن نفسه إدراك أنها ليست في متناوله. مثلاً، ترى حديقة ولكنك لا تستطيع الذهاب إليها. هكذا تكتسب معرفة أنَّ العالم ليس في متناولك. هكذا، وفي تعذُّر العالم، أحببتُ المطالعة ووجّهت كل طاقاتي إلى الدراسة. كنّا ندرس الرياضيات والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا واللغة، كما هي برامج التعليم في ذلك الوقت، قبل أن يأتي عصر التخصّص المشط.

■ متى اكتشفت الفنانة في أعماقك... هناك كثيرٌ من الناس يعيش حياة بأكملها دون وعي بالكنوز التي يخبئها؟

- كان لديَّ أصدقاءُ من الفنّانين، وذات يوم سألوني: لماذا لا ترسمين؟ كنت في حوالي الخامسة والعشرين من العمر، ولم يسبق لي أن درست الفن.

- كان لديَّ أصدقاءُ من الفنّانين، وذات يوم سألوني: لماذا لا ترسمين؟ كنت في حوالي الخامسة والعشرين من العمر، ولم يسبق لي أن درست الفن.

■ ما الذي دفعهم لطلب ذلك منك؟

- كانوا معجبين بي. من المؤكَّد أنهم رأوا شيئاً يُنبئ بذلك، وهكذا قدّموا لي فرشاة وألواناً. كان ذلك في بيروت. لم أكن على ثقة بما أقوم به. بعدها أكملت وأخذت الأمر مأخذ الجد. نحن نتعلّم الفن من خلال الممارسة.

■ ماذا كانت مواضيعك الأولى؟

- أتذكّر أنَّ أول رسم لي كان صورةَ بطل قصّة كوليت بعنوان "عزيزي" كما تخيّلته. رسمتُ أيامها بورتريهات كثيرة أغلبها مستوحىً من الأدب.

■ نحتُك أيضاً يستحضر شخصيات من التراث؛ مثل الأميرة ذات الهمّة وأوليس وغيرهما..

- غريب! لم أكتشف هذا سوى الآن وبعد كل هذه السنوات التي فصلتني عن تلك الحقبة. لم أفكّر إطلاقاً في أنَّ كل شخوصي مأخوذة من التراث الأدبي... من عالم الكتابة والتخييل.

■ وماذا تذكرين من معرضك الأول؟

- نحن حوالي عام 1969. وفي سنة 1970، انتقلتُ إلى رسم الأشجار... أشجارٌ كثيرة وأعمال مائية تجريدية. وأوّل معرض أقمته كان عملاً بالاشتراك مع إيتل عدنان؛ حيث وضعتُ خمسة عشر رسماً لقصيدتها "خمس حواس لموت واحد" التي صدرت بترجمة يوسف الخال ببعض رسوم هذا المعرض الذي ضمّ لوحات زيت وباستيل وحبر صيني. وقد اخترت يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو عيد ميلادي، لافتتاح المعرض، لكن اندلعت حرب أكتوبر وغطّت عليه.

■ درستِ الفلسفة في الجامعة. لا بدّ أن أسألك هنا: أيّة علاقة للفلسفة بالفن التشكيلي؟

- كانت دراسة الفلسفة استمراراً لسنة الفلسفة في التعليم الثانوي، وكانت الدراسة بين جامعتَي بيروت والسوربون الفرنسية. في الخامس من يونيو/حزيران، كنت في باريس عندما اندلعت حرب 1967 وهذا غيّر حياتي. الوعي الحقيقي جاء من تلك اللحظة التاريخية وليس من الدراسة التجريدية.

أدركتُ وقتها أنّني لا أستطيع الاستمرار في ما كنتُ منهمكةً فيه من حياة حالمة. أعادتني الحرب إلى الواقع، إلى التاريخ وأحسست أنه لابد لي من مواجهة الحرب التي منحت تلويناً لكل أعمالي التي أعقبَتها. قبلها، كنت درست علم الآثار والفلسفة. بدءاً من حزيران، كان لزاماً أن أصير شخصاً آخر وبوعي آخر؛ وصار عليَّ أن أُموضع حياتي في إطار سياسي.

■ من خلال الاطلاع على مسيرتك الفنية، أدركتُ أنَّ الحوار معك سيتشعّب؛ فأعمالك شديدة الثراء والتنوُّع، فقد تنقّلت بين أشكال تعبير مختلفة من الرسوم المائية إلى الزيت إلى الكولاج والتصوير الشمسي والكتابة والنسج، وأخيراً إلى النحت. لماذا كل هذا التنقُّل؟ عمّا كنتِ تبحثين؟

- عملتُ في لبنان مدّة عشر سنوات من 1970 إلى 1980. وفي هذه السنة انتقلتُ إلى كاليفورنيا. أمّا تنوُّع وسائط التعبير، فسببه الفضول وحبّ الاطلاع ونزعتي التجريبية، وأيضاً الصدف التي تجعلنا نختار هذا الوسيط أو ذاك للتعبير عن أنفسنا، وليس لأنني أبحث عن شيء ما. نحن لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه إذا ما كنّا نعالج الطين أو التصوير الفوتوغرافي، فكل وسيط يحمل في ذاته قوّة تعبيره وحدوده الخاصة. هناك الكثير ليقوله. نعم، ربما تراني أحاول أن أقول أكبر قدر ممكن. لكنّ لدي أيضاً انطباعا بأنني لم أبدأ أو بالكاد بدأت.

- عملتُ في لبنان مدّة عشر سنوات من 1970 إلى 1980. وفي هذه السنة انتقلتُ إلى كاليفورنيا. أمّا تنوُّع وسائط التعبير، فسببه الفضول وحبّ الاطلاع ونزعتي التجريبية، وأيضاً الصدف التي تجعلنا نختار هذا الوسيط أو ذاك للتعبير عن أنفسنا، وليس لأنني أبحث عن شيء ما. نحن لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه إذا ما كنّا نعالج الطين أو التصوير الفوتوغرافي، فكل وسيط يحمل في ذاته قوّة تعبيره وحدوده الخاصة. هناك الكثير ليقوله. نعم، ربما تراني أحاول أن أقول أكبر قدر ممكن. لكنّ لدي أيضاً انطباعا بأنني لم أبدأ أو بالكاد بدأت.

■ لماذا كاليفورنيا وليس باريس؟ أراك في سنة 1980 وقد أسّست هناك دار نشر "The Post Appolo pres". حدّثيناً، أيضاً، عن دوافع تأسيس هذه الدار وعن أهم الأعمال التي أصدرتها.

- قررنا، إيتل عدنان وأنا، الإقامة في كاليفورنيا لأنني عشت في باريس طالبةً ولم أعد أريد الحياة فيها. ذهبنا إلى هذه المدينة الأميركية لأني أدركت أن الحرب الأهلية التي كانت تدور رحاها في بيروت منذ سنة 1975 لن تنتهي. وهناك بدأتُ بإنشاء دار نشر استنفدتني بالكامل من عام 1982 إلى 1988. لم أقم في تلك السنوات سوى بأعمال النشر. والقصّةُ أني عندما انتقلت إلى الولايات المتّحدة، كان التغيير صدمةً، فقد تركت ورائي عملي ومرسمي الذي كنت متعلّقةً به. ولدى وصولي إلى أميركا، وجدتُ نفسي عاجزةً على مواصلة الرسم كما لو أنَّ شيئاً لم يحدث في حياتي. لم يكن لديَّ ما أقوله حول المشهد في كاليفورنيا رغم جماله. لم أكن أعرف المدينة. وبعد سنة، خطرت لديَّ فكرة نشر كتيّب، وبعدها نشرت رواية إيتل عدنان "الست ماري روز". وللاستمرار، كان عليَّ مواصلة العمل، وهذا ما فعلتُه مدّة ثلاثين سنة.

وبما أنَّ الكتاب الأول كان ذا جودة عالية، فقد شرعت في إعطائه رفاقاً يستحقّونه. وهكذا نشرت لبعض من أفضل الشعراء في عصرنا؛ عرباً وأميركيّين وفرنسيّين، كما نقلتُ كتباً كثيرة من العربية إلى الإنكليزية وترجمتُ أعمالاً للكاتبة السورية ألفت إدلبي، والعراقية مي مظفر، والروائي المغربي أحمد توفيق الذي نقلتُ له خمس روايات ونشرتها في الإنكليزية. كانت أوّلَ دار نشر تهتمّ بنقل الأدب العربي إلى الإنكليزية.

■ إذن، عدتِ في سنة 1988 إلى ممارسة فنّك؟

- أجل، عندما استقرّت "دار بوست أبولو بريس"، ولم تعد تستحوذ على كامل وقتي، التحقتُ بمدرسة النحت والسيراميك. ولم تأت سنة 2000 حتى شاركت بأعمال في "بينالي القاهرة" الذي توقّف الآن. في السنة ذاتها، أقمتُ معرضاً في "غاليري جانين ربيز" في بيروت، وفي سنة 2003 شاركت في معرض جماعي في "غاليري حيّ الفنون" بباريس عنوانه "أوليس يغادر طروادة".

- أجل، عندما استقرّت "دار بوست أبولو بريس"، ولم تعد تستحوذ على كامل وقتي، التحقتُ بمدرسة النحت والسيراميك. ولم تأت سنة 2000 حتى شاركت بأعمال في "بينالي القاهرة" الذي توقّف الآن. في السنة ذاتها، أقمتُ معرضاً في "غاليري جانين ربيز" في بيروت، وفي سنة 2003 شاركت في معرض جماعي في "غاليري حيّ الفنون" بباريس عنوانه "أوليس يغادر طروادة".

■ أتذكّر نحت تلك المرأة. هل كانت بينيلوب إحدى أبطال ملحمة هوميروس؟

- لا. تلك المرأة لم تكن بينيلوب. لقد وضعت نحتَ امرأة حملها أوليس معه من طروادة، وكلُّ الناس قالوا لي إنه لم تكن هناك امرأة في القصة أي في الملحمة، فقلت لهم إنّني اختلقت هذه الشخصية، فلماذا يحمل كلُّ الأمراء الإغريق معهم نساءً إلّا أوليس؟ أنا مثل الحكواتي أبتدع شخصيّاتي.

■ ماذا أعطتك الإقامة في كاليفورنيا حيث مناخات وأجواء التعبيرية التجريدية، وهناك أيضاً كان يقيم هنري ميللر؟ وعاشت مارغريت يورسنار التي عرفتها إيتل؛ فقد أقامت في بيتها أسبوعاً وأصدرت كتاباً قبل أشهر تروي فيه قصّة هذه العلاقة؟

- كان ميللر يقيم بعيداً في بيغ سور على مسافة سبع ساعات من بيتنا في سوساليتو. لم ألتق يورسنار. عرفَتها إيتل في باريس قبل أن تأتي إلى أميركا. تجدُ تفاصيل هذه العلاقة في كتابها "العودة إلى يورسنار"... أميركا أعطتني الكثير، فأنت تستطيع أن تحلم في أميركا، هناك فضاء مادي وثقافي شاسع للحلم والعمل. هناك تحسّ بأنك قادر على إنجاز كل شيء، وأنَّ كلَّ ما تقوم به له قيمة حقيقية تمنحك الإحساس البهيج بتحقيق الذات... على نقيض الفرنسيين المتشكّكين. الفرنسيّون يقلّلون من أهمية كل شيء، من أهمية كلّ ما تقوم به... ثم، تراك هنا تقضي وقتاً كبيراً لإنجاز أي عمل.

■ وماذا عن التأثيرات التي خضعت لها؟ هناك دائماً معلّمون كبار.

- لا توجد مؤثّرات مباشرة. هناك، الكلّ يعمل، وهذا شيء أساسي. التقيتُ شباباً يمارس النشر ونساءَ ساعدنني. لا يوجد مؤثّر معيّن. نمط الحياة هناك هو المؤثّر والدافع الأساسي... الناس تعمل وتبدع وتنجز... من المعلّمين الكبار أحببت نحتَ هنري مور وبيكاسو في أعماله النحتية، كما أحببت دوبيني. ولكن التأثيرات العميقة والأساسية تحدّرت إليَّ من أعمال النحّاتين السومريّين ومن النحت الفرعوني؛ أي من تراث منطقتنا.

■ يُلاحَظ لديك موقفٌ نقدي من الغرب نادراً ما نلقاه لدى المثقّف العربي الذي، ومنذ ما اصطُلح عليه بعصر النهضة، ظلّ واقعاً تحت شعور بالنقص إزاء الثقافة الغربية ولم يستطع التخلُّص من الدونية ما كبح قواه الإبداعية. كيف وصلت إلى هذا الموقف؟

- لديَّ نظرةٌ نقدية إزاء الثقافة الغربية، كما لديَّ نظرة نقدية إزاء ثقافتنا العربية. ولكن بمناسبة الحديث عن الغرب، كان واضحاً لديَّ أن وجهة نظري منبثقةٌ أساساً من بلدي. ثقافتي هي التي تغذّيني. عملي يصدر عن تجربتي، عن ثقافتنا التي تشمل سومر وآشور وبلاد ما بين النهرين وأرض كنعان. تاريخٌ منطقتنا هو الأكثر إثارة، إنه مهد الحضارات. وعندما نشرع في دراسة الماضي سندرك حاضرنا. هناك ثوابت في التاريخ. كان كذلك في التاريخ القديم. الفرس في لبنان. هذه الأماكن هي التي أستحضرها أثناء عملي الذي ينبع من العالم العربي. ليس حول العالم العربي كما قد يكون الأمر مع أيّ فنان من العالم الذي قد يهتم بتاريخنا.

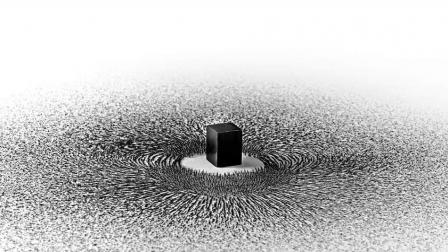

لدينا تاريخٌ وحضارات خارقة للعادة وحاضرٌ تراجيدي. أريد أن أتكلّم عن حضارتنا، أن أعرضها، لا أستطيع أن أشرح ذلك. أتكلّم هنا عن ملاحم جلجامش والأميرة ذات الهمّة، وأودّ أن أشير إلى أن مصر لا تدخل كثيراً في عملي إلا بقدر... إنه الهلال الخصيب واليونان التي هي امتداد طبيعي له. أيضاً، لم أقع أبداً تحت هيمنة الخطاب الاستعماري وهيمنة الثقافة الكولونيالية.

خطابهم الرسمي يقول إنَّ الغرب متفوّق، وإنّ اللغات الغربية متفوّقة والفرنكوفونية ليست جريمة ضد الإنسانية. يقولون إنَّ الإسلام هو دين أدنى، وهذه عبارة ملطّفة حتى لا أستخدم كلماتهم. لم أقبل هذا الخطاب مطلقاً. الغرب يكرّر هذه العبارات ونُخبنا تعيد ترديدها مثل الجوقة. أجل، أنت على حق. يعيش عالمنا في أكبر خطر ولا يمكن الخروج منه إلّا في ظلّ الوعي. يبدو لي أننا نعيش انتحاراً جماعياً في هذه اللحظة الراهنة.