جبر الخواطر في زمن المخاطر: الناس والوباء

بعد أن أيقن الإنسان، في عزلته المنزلية، أنه لا محالة خاسرٌ ربيع هذا العام، علَّل نفسه بأنّ ذلك أرحم من خسارة ما تبقى من فصولٍ في خريف هذا العمر، والأهم من ذلك أنّ فقدان ربيع النسيم العليل لربيع واحد أهونُ من استجداء الهواء الممتنع عن الرئتين، أو ربما توسّل الموت لينجيه من الاختناق البطيء وحيدًا على سريرٍ في مستشفى ميداني بلا اسم. وتساءل: متى نعود إلى حياتنا الطبيعية؟ ثم مرّت خاطرةٌ بباله: وهل كانت حياتنا التي نتمنّى العودة إليها طبيعية؟ ما الطبيعي في "حياتنا الطبيعية"؟

هل نعود إلى "حياتنا الطبيعية" مع عودة الحروب الأهلية في سورية واليمن وليبيا لتصدّر الأخبار بدلا من فيروس كورونا، ومعها تصريحات ملوك الطوائف، وأفاعيل أمراء الحرب، وإسفاف نجوم التفاهة، كلما انقطعت أخبار الانتخابات الأميركية، أو إذا صمت الخليط الترامبي من النرجسية المفاخِرة بذاتها (أي النرجسية المركّبة) والجهل المتشدّق بذمّ العارفين والسخرية منهم (أي الجهل المركّب) الذي أصبح يُعدّ سمة القادة في غير بلد؛ من البرازيل حتى الفلبين، أو حين تنقطع أخبار تحالف البوتينية واليمين الشعبوي في الغرب والشرق، وتحالفه مع الأسد من جهة، ونتنياهو من جهة أخرى، وآخر الممارسات العنصرية في أطراف الأرض، وأخبار العنف السياسي العدمي ضد المدنيين المُكنَّى (وغير المكنّى) إرهابًا؟

ليس هذا هو المقصود، بل يقصد الناس التفاصيل الصغيرة في حياتهم التي يعرفونها، ويريدون العودة إليها مرغمين، وبعضهم يتوق إليها، كلٌّ بحسب وضعه: تدبّر أمر العيش، والسعي إلى الرزق، وعناق الأحبة، والتذمّر والشكوى مما يلاقونه في العمل، وفي الطريق منه وإليه، وتحقيق الأهداف على المسار المهني، والفرح بانتصاراتٍ صغيرةٍ في بيئة العمل، ولقاءات الأصدقاء مع الشكوى والتندّر الجماعيين، والأحاديث في السياسة والحياة الاجتماعية والغضب على السياسيين فعلا، أو عادةً لتمرير الوقت، وتدبّر أمر العلاج وأسعار الدواء، والتحرّر من هاجس الخطر المحتمل في الناس والأشياء من حولنا، أو التفكير في إمكانية أننا نشكّل تهديدًا على مَن حولنا من دون أن ندري. حسنًا إذًا؛ ربما يفضّل أن نقول العودة إلى حياتنا التي عرفناها.

لا عودة إلى حياة "طبيعية". والذاكرة الإنسانية تعجز عن استرجاع لحظتها "الطبيعية". ولكن لا بأس بتركيب ما نعتبره طبيعيًّا، في مقابل "غير الطبيعي" الذي نعيشه، والنضال من أجله بوصفه كذلك، مع أنه مصنوعٌ مثل أي شيء آخر. وقد يكون فعل شيءٍ من أجل ما نعتقد أنه أفضل مجديًا، لأن الصراع في عالم البشر، لحسن الحظ، ليس بين مصالح فحسب، بل أيضًا بين تصوّراتٍ أخلاقية مختلفة لكيفية الحياة سويةً، تقوم عليها تصوّرات مختلفة للمصالح، هكذا نشعر أن فعل شيءٍ هو أمرٌ واجبٌ قبل التفكير بالجدوى.

التوق الجماعي الحالي إلى العودة إلى الحياة العادية، الحياة كما عرفناها، هو في الحقيقة توقٌ

صحيٌّ إلى تجاوز حالة الاستثناء التي تعيشها البشرية جمعاء. وهي باختصار حالة خوفٍ مشتركة. حتى السياسيون لم تعُدْ لديهم رفاهة استخدام عبارتهم الأثيرة في "التعبير عن القلق" من حدثٍ ما كالمعتاد، فهم خائفون مثل غيرهم. وإذا أصرّوا، بحكم الإدمان على التعبير، فيمكنهم التعبير عن قلقهم من الخوف.

لقد التقى الوباء مع العولمة، تعولم ببساطة. ولم تعُدْ حالة الطوارئ محلية، مع أن الدول هي التي تعلنها، إذ يسود استنفار عالمي، ويتلازم معه شعورٌ فرديٌّ بالخطر ذاته. الناس جميعًا موضوع هذا الخوف وذاته، ولا يستطيعون أن يتعاملوا معه تعاملهم مع أحداثٍ سياسيةٍ خطيرة، مثل الحروب والأعاصير والمجاعات في مناطق أخرى من العالم، يتناولونها حينما يرغبون ويغضّون الطرف عنها بإرادتهم. إنهم مُعرَّضون لخطر العدوى، وما يجري من إجراءاتٍ في مواجهة الوباء ينعكس عليهم. يشعرون بأن "الفيروس" يستهدفهم شخصيًّا، فهم ليسوا متلقين، بل يسهمون مباشرة في تشكيل حالة الخوف والهلع من جهة، والترقب والأمل من جهة أخرى، ويسهمون في الحيرة بشأن كيفية التعامل معها جميعا. وربما كانت هذه أول مرة تتحّد فيها الموضوعات التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العالم بأجمعه.

لا ينفصل التفكير في مصير الإنسانية في زمن الوباء عن القلق على الناس الذين تحبهم والتفكير في مصائر من انقطعت الصلة المباشرة بهم. لم تعُدْ مفاهيم، مثل "الإنسانية" و"العالم" و"البشرية" مفاهيم مجردة. أنت مهتم فعلًا، وعينيًّا، بأحوال كل بلد، القريب والبعيد، أصبحت أرقامه التي تهمّك هي عدد المصابين فيه، وعدد الوفيات، والإجراءات التي يتخذها، وسلوك المجتمعات المختلفة حيال الوباء. وتنهمك في الأرقام وتتابع منحنياتها وتشغل أحاديثك اليومية..

العدوى غير انتقائية، قد تصيب أي إنسان. وإصابة أي إنسان بها تهمّ عموم الناس. لقد طمست العدوى وإجراءات مواجهتها الفصل بين المجال الخاص والعام، وأدى ذلك إلى تهميش مواضيع أخرى مهمة، كما هُمِّشت ميتاتٌ أخرى أمام حضور هذا الموت الذي يبدو مقبلا عليك بين لحظة وأخرى، كأنك فريسةٌ ضعيفةٌ أمام زائرك الأخير.

الخوف واللايقين يقيّدان حرية الفعل تمامًا؛ مثل الحتميات والضرورات. ثمّة وباء نجهل كيفية التعامل معه، يتحكّم فينا وفي سلوكنا. وربما يحرّرنا البحث في البيولوجيا وعلوم الأوبئة والفيروسات لتسخيرها في اكتشاف علاج أو لقاح ضد الوباء. معرفة الحتميات الطبيعية قاعدة مهمّة للحرية الإنسانية، فلا حرية في الطبيعة. ولكن قد يستعبدنا الاعتقاد أننا سيطرنا على الطبيعة من خارجها، فنرتكب، بناء على هذا الاعتقاد، حماقاتٍ أخرى.

في هذه الأثناء، فإن إجراءً علميًّا، مثل فحص التعرّض للإصابة لا يفيد من يجري الفحص شخصيًّا، ولكنه يفيد العموم، وتحديدًا مَن حولك، فأنت لا تُجري الفحص من أجلك، بل لكي تعرف؛ فتقي الآخرين من الفيروس الذي تحمله.

على كل حال، أنت تجري الفحص. إذا كانت نتيجته سالبة، فالأمر لا يعني إلا أنه من الممكن أن تُصاب بالعدوى لاحقًا، وإذا كانت النتيجة موجبةً تؤكد إصابتك بالفيروس ولكن بلا أعراض مرضية، فعليك أن تجلس في بيتك، وتنتظر الشفاء أو ظهور الأعراض، فتتابع منحنياتها في كل ثانية، بل ربما في كل جزء من الثانية؛ في اللحظات والهنيهات، وإذا شفيت فليس يقينًا أنك لن تمرض مرة أخرى، وإذا لم تُشْفَ ونُقلت إلى المستشفى، فليس واضحًا أن بوسعهم علاجك. اللايقين يحاصر الإنسان من كل جانب، ولا يمكن أن يعني سوى القلق والإجهاد، سواء أكان هذا الأمر واعيًا أم لم يكُن كذلك. ومع ذلك، فإنّ الفحص مهم؛ يرغب كل إنسانٍ في القيام به، لكي يسهم في التحكّم في انتشار العدوى، وحتى لا يتجوّل المصاب بين الناس وكأنه يحمل حزامًا ناسفًا.

اعتبر بعض المتفلسفين القلقَ المتواصل من أن تؤذي الآخرين تعبًا أخلاقيًّا (Moral

fatigue). والحقيقة، ثمّة قلق يلازمه؛ أن تتضرر أنت أيضًا من الآخرين، إنه قلق واحد على الذات والآخر، لا يصنع فيه أحدٌ معروفًا لأحد، ولا شكّ في أنه مُتعِب، ولكنْ من الخطأ تسميته تعبًا أخلاقيًّا فهذا مصطلح مُفصَّل لغير هذه الحالة، وفرْضه مجرّد تمرين سيكولوجي لا طائل من ورائه. ربما يصحّ أن نسمّي هذا الشعور القسري تعبا من القلق فقط (anxiousness fatigue).

ومن ناحية أخرى، أيقظ هذا التلازم بين العالمي والفردي العلاقة المباشرة بين الإنسان وإنسانيته. وربما كان هذا الأمر الأكثر طبيعيةً من بين الأمور التي حصلت لنا منذ زمن بعيد. إنه شعور الفرد بإنسانيته في حدّ ذاتها ولذاتها، وعجزه أمام الطبيعة في الوقت ذاته، وحالة اللايقين، بما فيها من استبصارات وتهيُّؤَات ورجاءات ومخاوف، وأولها الخوف من المجهول، والقلق على الأحبة، والاستبشار بسلامة بَشَرٍ آخرين، وانتظار نتائج جهود بَشَرٍ غيرهم، والرغبة في فعل شيءٍ للمساعدة. هل يوجد ما هو أكثر طبيعيةً من هذا كله؟

ومن باب التداعيات، تخطر بالبال "الحالة الطبيعية" الفلسفية التي يتصوّرها بعضهم "جنةً مفقودةً"، وبعض آخر يصوّرها جحيمًا من الفوضى و"حرب الكل ضد الكل". ويبني كلٌّ رؤيته لما يجب أن يكون عليه المجتمع بناءً على هذا التصور أو ذاك. بيد أن الحالة الطبيعية محض خيالٍ؛ فمنذ أنْ وُجدت البشرية وُجدت في حالة اجتماعية من أجل توفير الغذاء والأمن والمأوى. ومن المجدي النظر في طبيعتنا الإنسانية أكثر من النظر في "الحالة الطبيعية"، فهذه الحالة ليست أكثر من فرضية ذهنية تسمح لنا بالنظر في معنى المجتمع المنظَّم ووظيفة الدولة.

وتتضمن طبيعتنا الإنسانية الخوف من المجهول، والتعلق برجاءات وبشارات، مثلما تتضمن العقل والتفكير والقدرة على الكلام، وتجمع الأثرة وحبّ البقاء مع الإيثار والبحث عن تقدير الآخرين. ويقود الصراع من أجل البقاء إلى محاولة التغلب على العجز أمام الطبيعة واللايقين، بالعقل

والمعرفة، وبالخيال وبالغيبيات. ومثلما يعتمل في الطبيعة البشرية التباغض والحسد والشكّ واشتهاء ما للآخر والرغبة في تملّكه، فإنها أيضًا تولّد الحب والتضامن والتعلق بالآخرين، والرغبة في تلقي الاعتراف منهم، ورغبة الإنسان في أن يكون محبوبًا.

في العزل، ننفرد بإنسانيتنا ومخاوفنا وتضامننا مع الآخرين. وننصت إلى أنفسنا التي نكتشف أنها نفوس وأصوات متعدّدة في نفس واحدة. وقد نكتشف في عزلتنا، وربما وحشتنا، عالمًا مزدحمًا فينا؛ من أمكنةٍ، وبشرٍ، وحكاياتٍ، وأزمنة إهليلجية، تتدفق وتتناثر كما في الأحلام، ولحظات المماثلة في بناء علاقات جديدة مع العالم، ولحظات المحايثة بين الذات والموت، لكنْ عند كل تفاعل مع المؤثرات الخارجية نكتشف أيضًا أن العصبيات والآراء المسبقة وسموم الغيرة والحسد والغرور والأنانية ومشاعر الانتقام تطلّ برأسها وتتصارع مع المحبة والتعاطف، وتفهم الآخر القائم على ملكة تقمّصه؛ أي القدرة على تخيل أنفسنا في مكانه في مواجهة مشكلاته ومعضلاته وخياراته ودواماته الأخلاقية.

لا يرتبط الخوف من الموت بغريزة حب الحياة فحسب، بل بمحبّة الناس من حولنا والخوف من فقدانهم ومن الفقد عمومًا أيضًا. الحب هو أرقى المشاعر الإنسانية، وهو أساس الحياة التي تستحق أن تُعاش.

2)- عن التنظير لذاته

قلبي ليس مع الفلاسفة الذين سنحت لهم فرصة للاستفراد بجمهور قلقٍ متنبهٍ أصبح أقل انشغالًا وأكثر عرضةً لسماع تأملاتهم في معنى الموت، فليس للموت بسبب الفيروس معنى، وليس للموت، عمومًا، أي معنى. وأكثر من ذلك، ليس ثمّة معنى للحياة عمومًا. والأجدى أن يفكّر الفرد في معنى لحياته، وليس في معنى الحياة، وأن يفكر أيضًا: ماذا تعني له حياة الآخرين؟ ما هي قيمة حياة الآخرين عنده؟ هنا يجد الإنسان أجوبةً تحدّد شخصيته، أو شخصية تحدّد أجوبته، وذلك في أي وقت، في العسر واليسر، وفي أيام الرخاء والشدّة، والمحن والرجاء بما في ذلك في زمن الأوبئة.

لا أتعاطف مع الغاضبين الذين يقومون بمقارنات تاريخية بين فعل الأوبئة في العصور المختلفة خارج السياق التاريخي (أي مقارنات غير تاريخية)، وليس عندي سوى الضجر والسأم لناشري الشائعات على أنواعهم (مع الفارق الكبير بينهم وبين من سبق ذكرهم)، كما لا يخاطبني ازدهار موسم الفكر اليومي ووجباته السريعة شاملةً خدمة التوصيل بمناسبة "كورونا". قلبي مع الأطباء والممرّضات والعاملين في المستشفيات، والعاملين في الزراعة وقطاعات الإنتاج ومحطات توليد الكهرباء، وشركات المياه والاتصالات، ونعم؛ مع العاملين في الشرطة والأمن الوطني (اسمحوا لي هذه المرّة!)، والإعلاميين الذين يؤدّون أدوارهم منهم، والمتطوعين الذين يظهرون الخير ويظهّرونه، سواء ذلك الذي وجدوه في إغاثة محتاج، أو الذي عبروا عنه في خدمة المجتمع عمومًا في المؤسسات الحيوية، وغيرهم كثيرون. ولا أتمكّن من التوقف عن التفكير في المرضى المصابين بأمراض خطيرة أخرى، الذين - في "زمن كورونا" الذي لا شريك له - سوف يخجلون بعد قليل من التصريح بمعاناتهم، أو حتى طلب الطبيب حين يتألمون، وسوف يتردّدون كثيرًا قبل التوجه إلى مستشفى حين يصابون بنوبةٍ ما، إما خوفا من العدوى أو خشية من عدم الاكتراث بمعاناتهم.

سيتعلم بعضنا تقدير العاملين في الخدمات والإنتاج، الذين يحظون عادة بتقدير مجتمع المراتب

الاجتماعية واللامساواة الاقتصادية، فهل سيدوم هذا التقدير بعد الوباء؟ يحتاج من أقصدهم هؤلاء العاملين دائمًا، ولكنهم يلتفتون إليهم ويفكّرون بهم في زمن كورونا، لأنهم يعملون خارج المنزل، فيما يلزم الآخرون بيوتهم.

الطبيعة مركّبة، وعالم البشر أكثر تركيبًا. إنه زاخرٌ بالمتناقضات التي يعيش البشر فيها ومعها ومن خلالها، ويتغيرون. "الفلاسفة الموسميون" فقط هم الذين يستنبطون في زمن الكوارث من كل تفصيلٍ نبوءة، ويستسهلون التعميم من وقائع منتقاة إلى نظريةٍ شاملة، ممثلين نوعًا من كهنة الأزمنة الحديثة، مالكين للسر والرؤى والأفكار والمصائر، وكان يمكن استنتاج غيرها لو انتقوا وقائع أخرى. ولهذا السبب، يمكن اعتبار هذا النوع من التفلسف أو الفكر اليومي المتفلسف "ظاهرة نافلة". تارّة يتهمون الحداثة، وطورًا النيوليبرالية، والتديّن والكفر، والديمقراطية والشمولية. كأن الوباء مناسبة لتأكيد مواقفهم، ومناسبة للتعبير عن الغضب. إنه وباءٌ. وقد وقعت الأوبئة في جميع العصور وفي ظل جميع الأنظمة. وثمّة أوبئةٌ ما زالت تحصد البشر في أفريقيا، ومنها الإيدز. يكمن الفرق في التعامل معها. ولا بأس بمناقشة سياسات الدول في مكافحته، ولكن الدول ليست سببه، ولا النظام العالمي مسؤولٌ عن تفشّيه.

في زمن الكوارث، يحاول مفكّرون احتلال مكان في فضاء الكارثة بعناوين جاذبة مثل "حرب الخليج لم تقع" أو "اختراع وباء"، وعندما تقرأ لا تجد جديدًا سوى العنوان.

كثر "أنبياء الغضب" الذين يُحمِّلون التطور و"التقدّم" ونمط الحياة المعاصر المسؤوليةَ حتى عن الوباء. يمكن تحميل التقدّم والتطور المسؤولية عن قضايا البيئة والاحترار المناخي، وكذلك الحروب الحديثة المدمرة، والاستهلاك الجشع، وأنماطه البَطِرة، وصولًا حتى إلى الأمراض النفسية واغتراب الفرد في المجتمع وأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، وإهمال الأوبئة في أفريقيا. والقائمة طويلة، فاختر ما شئت! لكن الأوبئة ليست ضمن القائمة.

عرفت الحضارات السابقة الأوبئة المميتة المدمّرة بمقاييس لا يمكن تخيّلها (الطاعون، والتيفوس، والحصبة، وشلل الأطفال، والكوليرا، والحمّى الصفراء، والقائمة طويلة)، ولم يكن ثمّة طبٌّ أو علمٌ أو مجتمعاتٌ منظّمة في دول. اجتاحت الأوبئة المؤرَّخ لها بالتفصيل قارّاتٍ بأكملها منذ الطاعون في القرن الرابع عشر عدة مرّات في أوروبا ووصلت إلى شواطئ البحر الأسود كما يبدو (أو العكس)، ووصلت إلى بلاد الشام المملوكية من دون طائرات وقطارات، فحتى الذباب أسهم في نقله، فضلًا عن البعوض والجرذان، ولا سيما جرذان الموانئ. حصدت الأوبئة حياة الناس المرعوبين من هذا المجهول الذي بدا عقابًا إلهيًّا. المشعوذون والكهنة أيضًا فَرُّوا من دون طقوس، وفرغت مدنٌ من سكانها حتى أصبح يصفر فيها الهواء، وخلَت مناطق كاملة من الحياة، وفي حالاتٍ كثيرة لم يبقَ من يدفن الأموات. أما في عصرنا، فأصبحت الأوبئة أكثر ندرةً وأقلّ فتكًا، وذلك بفضل العلوم النظرية والمخبرية والطب وما أنتجته من لقاحات وعلاجات، وأيضًا بفضل المجتمع المنظّم في دول قادرة على اتخاذ خطوات وقايةٍ ملزمةٍ وغير ملزمة، وعوامل كثيرة متداخلة، تتعلق بتطور الإنتاج والنظافة والسكن، وتغير عادات البشر الصحية. فازداد عدد سكان الأرض، وطالت أعمارهم بتناسبٍ طردي مع التطور الاجتماعي الاقتصادي، وقلَّت وفيات الأطفال، وتحسّن الغذاء والدواء، ولكن إذا عدّ بعض الناس هذه الأمور لعنةً أيضًا، فذلك موضوع آخر.

المقولات المذكورة آنفًا مشروطة بجواب العلم على قدرة الفيروسات على التكيّف مع أجهزة البشر المناعية، والعكس صحيح أيضًا. ولنفكّر فقط كم تعدّلت فيروسات الإنفلونزا، ومعها التطوير المتواصل للقاحات ضدها في كل مرّة من جديد، وقد تصبح الإنفلونزا (مثلًا)، وعائلة كورونا من الفيروسات عمومًا، عدو البشرية الأول، فهذه الفيروسات لا تتوقف عن تبديل الوجوه والأدوار.

لا نحتاج إلى الوباء وضحاياه لندرك أنه لا بديل من التفكير العقلاني والأخلاق الإنسانية في التعامل بين البشر، قبل الوباء وبعده، والتواضع في العلاقة مع الطبيعة بما فيها جسم الإنسان، على الرغم من أن أساس منطق العلم هو السيطرة على بيئة الإنسان، واكتشاف قوانين الطبيعة لتسخيرها لصالحه، كما في حالة الأبحاث الجارية على الفيروس في مختبرات الدول المتطوّرة. ولكن يجب أن ندرك أننا لا نسيطر على قوانين الطبيعة مثل محتل خارجي، بل نبقى جزءًا منها خاضعين لها، ولا توجد طريقةٌ لأن نسيطر عليها من خارجها؛ فهذا وهمٌ. قد تؤدّي هذه الفكرة،

أي فكرة استحالة السيطرة على الطبيعة من خارجها، دورًا في وضع السياسات الصحية العامة، وربما تسهم في سياسات التخطيط للبنى التحتية والإنتاج أيضًا، والتي تَمسُّ نمط الحياة بأكمله، ولكن لا أعتقد أنها تفيد أي عالم بيولوجيا أو أبديمولوجيا أو بكتريولوجيا في أبحاثه الجارية حاليًّا المتعلقة بالحمض النووي الريبوزي لـ DNA للفيروس، أو بروتيناته. ثم أيُفضَّل اللقاح بناءً على الحمض النووي أو باستخدام الفيروسات الميتة؟ لن يجد المتفلسفون المتسرّعون والمستعجلون إلى إجراء المقابلات (وتجميعها في كتب "بيّاعة" بناءً على طلب دور النشر) أسئلةً فلسفية هنا. لكنهم يتكلمون. إنه حب الظهور، ربما، والأرجح أنه قلقٌ من الغياب عن هذه المناسبة الكبرى، وخوفٌ من الصمت.

أنت تتابع أبحاث العلماء في مختبرات دول أخرى وقارّات أخرى وتجاربهم بشأن اللقاح والعلاجات، وتنتظر نتائجها. وينتظر نتائجها معك من يكفّر الباحثين والعلماء أيضًا، مثلما يستخدم منتجات العلم والابتكار والصناعة في الدول الغربية ودول شرق آسيا في حياته، ويستخدم كذلك أجهزة الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي المطوّرة في الغرب والمملوكة من شركات غربية، لذمّ تلك الحضارات، ولنشر أفكاره بشأن تفوقه عليها جميعًا. ستتواصل القطيعة والتنافر الإدراكي بين التفكير والممارسة، فهذه أمور لا يحلّها التعامل مع الوباء.

لماذا غضب بعض الفلاسفة على الحداثة، حتى قبل أن تتبين ردود فعل المؤسسات الصحية والدول، هل أنّ كل ما يجري في عصرنا سببه الحداثة؟ ما وجه الحداثة في وباء كورونا؟ لا خارطته الجينية، ولا بروتيناته وحمضه النووي، ولا فاعليته. الفيروس جديد، أو مستجد، وليس حديثًا. الحديث هو التعامل معه وإعادة إنتاجه بوصفه ظاهرة إعلامية، واجتماعية، وحتى سياسية في كل ما يتعلق بدور الدولة الذي لم يكن حاضرًا في أوبئة العصور السابقة.

الإعلام، والبث المباشر، والإنترنت، كلّها عوامل أنتجت تجانسَ أزمنةٍ حول الكرة الأرضية. يعيش الناس الأحداث ذاتها في الوقت ذاته، وإن كانوا لا يستوعبونها بالطريقة نفسها؛ فظهور الخبراء والمحللين والأطباء والعلماء، وبيانات منظمة الصحة العالمية، وغيرها، يُسهم في توحيد استيعاب الظاهرة بالمصطلحات ذاتها التي تترجم، في طَرفة عينٍ، إلى جميع اللغات.

تكمن "حداثة" الوباء في إنتاج التزامن ليسهم تقارب الهموم والاهتمامات في تخيّل الانتماء إلى جماعة ضخمة هي "الإنسانية". لا يعني ذلك بالضرورة تولُّد قيمٍ أخلاقيةٍ جديدة، وأن هذه القيم تُقدِّم الانتماء إلى الإنسانية على بقية الانتماءات، فمع أن القاعدة المصطلحية لمثل هذا الأمر لم تعُد محض تجريدات، بل صارت تجربةً حياتيةً عينيةً نعيشها في ظروف الوباء، فإن عوامل عديدة سوف تستمر في تحويل الاختلاف الثقافي والإثني والديني من مجرّد تنوّعٍ واختلاف إلى صراعات وعداوات.

خطر "فجأة" ببال كثيرين (من محبّي الاندهاش في العلن) مدى تفاهة الإنسان وتهاوي عظمته وجبروته أمام فيروسٍ لا يُرى بالعين المجرّدة، وكأن الفيروسات والميكروبات والجراثيم قبل

كورونا كانت تُرى بها. هذا النوع من الأحاديث ليس جديدًا، فهو يتدفق بعد كل وفاة مفاجئة بمرض أو حادث طريق أو غيره: "الحياة نكتة"، "الإنسان لا شيء"، "يصغر الإنسان أمام جبروت الطبيعة" و"يتضاءل أمام عظمة الخالق" ... إلخ. والحقيقة أنّ عظمة الإنسان وقيمة حياته ومقاربته للدنيا لا تقاس بهزيمة جسده في مقاومة فيروس، وليس هذا هو الدليل على عظمة الخالق، ثمّة أدلة أفضل لمن يبحث عن أدلة كهذه؛ أهمها الإنسان ذاتُه بوصفه مخلوقًا من الله على صورته ومثاله. لا تتجلّى عظمة الخالق في تفاهة الإنسان، بل في عظمة الإنسان، ولا تتجلى في هزيمته أمام الفيروس، بل في تغلّبه عليه. ألا نسترجع آي الذكر الحكيم؟ إنّ السماوات والأرض ناءت بحمل "الأمانة"، وحملها الإنسان[1].

موت الإنسان من الفيروس مسألة بيولوجية، أما قيمة الإنسان ومعنى حياته وتقييم عظمته من عدمها فتنتمي إلى مجالٍ آخر، لا تطاوله الأوبئة، ولا تتفاعل معه الفيروسات، لأنه ليس مصنوعًا من مواد عضوية. الإنسان الواعي الأخلاقي القلق يطرح السؤال عن قيمة حياته ومعناها في أي وقت. أما المسألة الأهم في زمن الأوبئة فهي الوقاية والشفاء والنجاة، البقاء الفردي والبشري، وهي ليست مسألة فلسفية.

يتلخص الفرق بين تعامل الناس مع الوباء وتعاملهم مع كوارث سابقة في الخوف الجماعي العابر للدول والقارّات الناجم عن اللايقين، وتوقع خطر داهمٍ في آنٍ معًا؛ فالخوف والترقب جماعي ومتزامن. .. الموت المفاجئ لا يخيف لأنه مفاجئ، فالإنسان لا يواجهه أصلًا، لا يقابله وجهًا لوجه، ينتهي الأمر من دون هذا التعارف. أما حياة الإنسان في ظل خطر داهمٍ يدرك وجوده (سواء أكان يُرى أم لا يُرى بالعين المجردة) فتعني بالضرورة التوتر والتوجس والخوف، حتى لو لم يُؤدِّ هذا الخطر الوشيك إلى الموت في نهاية المطاف. ولذلك لا يعتمد التسبب في الخوف في أفلام الرعب على المفاجأة، بل على إحداث التوقع لدى المشاهد بالإيحاءات والموسيقى والسينوغرافيات وغيرها؛ أن شيئًا فظيعًا سوف يحدث. هذا معنى التوتّر إبان مشاهدة فيلم رُعب. إن ما تعيشه البشرية حاليًّا ليس مسألة فيروس صغير أو فيروس كبير، بل توقع الإنسان أنه يمكن أن يحصل له مكروه، لأن الخطر نفسه يحدق به مثلما يحدق بأي شخص آخر في الوقت ذاته؛ فهو يختار ضحاياه عشوائيًا.

ثم هناك التوجس من أي شخص آخر، ومن مجموع الأشياء المحيطة، ومن كل شيء. لقد دخلت كلمة جديدة إلى الاستخدام اليومي "الأسطُح". والمقصود أسطح الأجسام مِن حولك. مَن كان يخطر بباله استخدام هذا المصطلح خارج دروس الفيزياء؟ أصبح على الإنسان أن يفكر عندما يلمس "أسطح الأشياء"، لأن الفيروسات تعيش عليها ساعاتٍ (ولمن يريد التعمّق أكثر يمكنه العثور على أرقامٍ - أشكّ في دقتها - تبين مدّة حياة الفيروس على كل مادّة)، وأن يفكّر في حركة لاإرادية؛ هي لمس وجهه. وهذا يستنفر الحواسّ جميعها طوال اليوم. الحواس مستنفرة، ولكنها معطلة في الوقت ذاته، فالخطر لا يُشم ولا يُرى ولا يُسمع، وأيٌّ منها لا يجيب عن حيرته المزمنة التي تسكن في لاوعيه وتطفو على "سطح" وعيه مرّات عديدة: هل أُصِبْتُ الآن بالفيروس؟ هل أقوم بنشره من دون أن أدري؟ هذا الخوف المبرَّر هو "الفيروس النفسي" الحالي. يمكن أن يخفّفه بعضُهم بالتفكير العقلاني في الاحتمالات وأخذ الاحتياطات كافة، ويتخلص منه آخرون بالانشغال بأمورٍ ذات معنىً بالنسبة إليهم، وثمّة صنفٌ ثالث يتسلى بالخوف والتوتر، وربما تخويف الآخرين أو المشادّات داخل العائلة.

وفي النهاية، المشكلة قائمة ويجب أن نعيش معها؛ مع الخوف منها بأكبر قدرٍ ممكن من العقلانية والأخلاقية والتعاطف والألفة والتفهم المتبادل إلى أن تُفرَج. وثمّة من يروي النوادر ويضحك

لتبديد التوتر، ولا أتفق هنا مع المقولة المتجهمة المنتشرة والمنسوبة لابن خلدون (لا أدري لماذا) مع أنه لم يكتبها في مقدمته، ولا في غيرها: "إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث، فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم، وهم قومٌ بهم غفلة واستعباد ومهانة كمن يساق للموت وهو مخمور"، ولو قالها لما اتفقت معه أيضًا. والحقيقة أنه إذا وجدت الناس يكثرون من النكات والتندّر في زمن الكوارث فاعلم أنهم يبتكرون من لاوعيهم آليةً دفاعية للتخلص من التوتر بالضحك، فحيث تفشل المناعة الجسدية في مواجهة فيروس كورونا، قد تنجح المناعة النفسية في مواجهة فيروس الخوف.

ثمّة من يُجرون مقارناتٍ للتقليل من خطر الوباء، والحث على اتباع منهج مناعة القطيع كما فعل طبيب فرنسي، مبينًا أن الوفيات من حوادث الطرق أكبر من وفيات "كوفيد – 19"، ربما يكون هذا صحيحًا، فحوادث الطرق آفة عالمية فعليًّا. ولكنّ الإجراءات ضد هذه الحوادث قائمةٌ، وكذلك القائمة اللانهائية من التعليمات التي تطوّرت عبر الزمن، ويمكن أن يفعل الإنسان كل المطلوب، ومع ذلك قد لا يتجنب حماقات الآخرين أو حتى المصادفة المحضة. وفي النهاية، حوادث الطرق من صنع البشر، أما الفيروس فليس من صنعهم. وحتى يوجد علاج ما له، فإن فعله لا يتوقف على ما يقوم به البشر، بل انتشاره فقط.

3)- التباعد الجسدي، المسافة، والتهذيب

كانت ثمة أسباب كثيرة غير الوباء للتفكير في طريقة حياتنا. ليست طريقة حياة الناس هي سبب الطفرة الجينية في نشوء الفيروس. وقد حصدت الأوبئة مجتمعاتٍ وتنقلت بين القارات في الماضي أيضًا. لدينا أسبابٌ كثيرةٌ مُقنِعة لإبطاء إيقاع حياتنا وتقليل الضغط والإجهاد وتخفيف السرعة، والتفكير أكثر في النوعية والكيف قبل الكم. يقول الفلاسفة الموسميون إن الجلوس في البيت سيعلّمنا ذلك. فلينتظروا إذًا قليلًا حتى يبدأ الجلوس في البيت بالتسبب في الضغط وعوارض أخرى نفسية وعائلية غير حميدة لن أفصّلها، وقد سبق أن ذكرتُ منها تزايد العنف المنزلي، ولينتظروا أثره في عمال المياومة الذين إنْ لم يعملوا لن يقوموا بأود عائلاتهم. الجلوس في البيت ضروري جدًّا للحدّ من انتشار العدوى، وسوف يحاول البعض أن يستخلص فوائد وعبرًا منه. ولكن لا يمكن استنتاج نظرياتٍ حول كل شيء من التفاصيل الغريبة التي نعيشها حاليًّا، والتي تبدو مثل مشهدٍ سينمائي. قد نتعلم مرة أخرى بعض الأشياء المفيدة حول تصرّف الناس عند شعورهم بالضغط، ودور غريزة البقاء في مقابل دور الأخلاق بوصفها هويةً إنسانية. قد يستنتج الناس أمورًا حول تشابه البشر في أثناء مواجهتهم الخطر نفسه، ولكن هل يعني ذلك تبنّي قيمة المساواة؟ ليس بالضرورة. نأمل ذلك. ولكن ليس هذا استنتاجًا علميًّا، ولا نبوءةً.

ثمّة سلوكيات موحدة فرضها الوباء تتعلق بما صار معروفًا بـ "التباعد الاجتماعي" الذي أصبح مصطلحًا عالميًّا؛ مثلما أصبح الجميع يتناول فوائد غسيل اليدين، ومسؤولية الفرد تجاه المجتمع، ومسؤولية الدولة، بوصفها مواضيع عائلية خالصة، وصارت أوساطٌ واسعةٌ تخوض في الشؤون العلمية المبسّطة في مقابل فئاتٍ اجتماعية ما زالت تبحث عن تفسيرات غيبية، وأصبحت الكمّامة زيًّا موحدًا للبشرية. وبات الذين يخشون عادة توحيد الزيّ يجهدون أنفسهم في تنويع الكمّامات.

التباعد الاجتماعي مصطلح جديد، المقصود منه الحفاظ على مسافةٍ بين أجسام البشر لتجنب نقل العدوى، ولا أدري لماذا لا يقال التباعد الجسدي أو الشخصي. لماذا الاجتماعي؟ أول درسٍ في الاجتماع هو ما يعبر عنه المثل الشعبي السائر "الجنّة بلا ناس ما تنداس". على كل حال، راج المصطلح وانقضى الأمر. والمسافة بين الأفراد أمرٌ محمودٌ حتى في غير زمن الأوبئة؛ فاللمس الزائد والاحتكاك الفائض يطبقان نوعًا غير مستحبٍّ من فرض الذات على الآخر واختراق خصوصيته. وحتى في المدن المزدحمة، لا يعتاد البعض على إكراهات الملامسة الجسدية في ازدحام الحافلات، أو حين يعلقون وسط حشود، ويعانون هذه الإكراهات، ويستغربون اعتياد من حولهم عليها، حتى إذا يئسوا من الدفاع عن مجال خصوصية جسدهم الحيوي حاولوا التجرّد ذهنيًّا من أجسادهم، والانفصال عنها شعوريًّا، فيما تتعرّض للانتهاك من كل اتجاه.

تنفر المجتمعات التي تحترم خصوصية الفرد من الملامسة الجسدية، حتى لو كانت تعبيرًا عن

التقدير أو الود. وقد أصبح الإفراط في التقرّب الجسدي عند بعض الشباب في تلك المجتمعات من عناصر التمرّد على برود الأهل، حيث يكاد "الحفاظ على المسافة" يتحكّم في مجمل السلوك، إلى أن أصبح رديفًا للتهذيب والتحضر، وكأن الأدب والتهذيب يعني أخذ مسافة من الشخص الآخر. ولم يعد واضحًا ما الذي سبق الآخر؟ المسافة الجسدية أم المسافة الشعورية؛ أي البرود الاجتماعي الذي قد يكون ثمن الخصوصية الفردية. يصعب، كما يبدو، الحصول على الرزمة كاملةً، الدفء والألفة والمحبة والخصوصية الفردية. ولكنه أمرٌ ليس مستحيلًا.

ولكن يستحيل الحفاظ على المسافة اللازمة للحفاظ على خصوصية الجسد، والحفاظ في الوقت ذاته على التعبير عن مشاعر الود والصداقة، وعدم كبت تعبيراتها الجسدية، إذا كان المرء مضطرًّا إلى الانشغال، طوال اليوم، بحرب استنزاف، دفاعًا عن كل سنتمتر من خصوصيته، وذلك على جبهاتٍ مختلفة، قد لا يكون اختراقها باللمس فقط، بل أيضًا بفرض الأذواق الموسيقية علينا، أو بهجوم الضجيج وأبواق السيارات على جبهة الأذن، أو بالتدخل الاجتماعي في حياة العائلات، والتدخل العائلي في خيارات الأفراد البالغين، وغيرها. هنا يصحّ استخدام مصطلح التباعد الاجتماعي فعلًا ضد الحشرية الاجتماعية والفضول المفرط وفرض الأذواق وغيرها. ولا أعتقد أن التباعد الجسدي والكمّامة قمينان بحل هذه المشكلة، ولا حتى العمل من المنزل عبر "الفيديو كونفرنس".

ويبقى العناق حاجة إنسانية. وهو ليس متعلق بالتعبير عن العاطفة فقط، بل إنه يتعلق بالحاجة إلى تلقيها أيضًا؛ فالاحتضان ليس مجرّد سيمياء رمزية، بل هو منذ الطفولة إحدى تطابقات النفس مع الجسد المعدودة في حياة الإنسان، والتي لا يستغني عنها إلا بالاستغناء عن جزء من إنسانيته. أما المصافحة فمجرّد تحية، وكانت يومًا ما تعبيرًا عن اتفاقٍ أو مصادقةٍ على عقد، وثمّة إيماءاتٌ جسديةٌ أخرى كثيرة للتحية، ولذلك قد تتراجع المصافحة بعد الأزمة، أما العناق فلا شك في عودته. لا أعتقد أن أحدًا يشتاق إلى مصافحة أحد، ولكن ينتاب كثيرين حنينٌ إلى عناق الأهل والأصدقاء والأحبة، والعشاق يفتقدون العناق بشدة ويشعرون بالحرمان منه. ولا ننسى افتقاد العناق عند تشييع قريب أو صديق، فكثيرون لم يشاركوا في تشييع أقارب وأصدقاء لهم في هذه الأيام، وتلقوا التعازي عن بعد.

ربما يدوم بعضٌ من أسلوب الحياة في ظل الوباء بعد زوال الغمّة. وبالنسبة إلى اكتشاف نجاعة العمل عن بعد وفوائده، فلا شك في أن شركاتٍ سوف تقوم بتطوير تقنياته أكثر مما نتخيل حاليًّا. ويبدو واضحا منذ الآن أن الاجتماعات عن بعد أقصر وأنجع من الاجتماعات العادية حول طاولة. ولن يبقى التعليم عن بعد من دون أثرٍ في المدارس والجامعات في غير زمن الأزمات. كما لن يبقى من دون أثر في الدول والمجتمعات غير الجاهزة لذلك، لناحية البنية التحتية، والأفراد الذين لا يمتلكون المهارات المطلوبة لمثل هذا التطور الذي سوف يتسارع. وقد بدأ تحول التعلّم عن بعد من حالاتٍ قطاعيةٍ تهتم بها هذه الجامعة الافتراضية أو المؤسسة أو تلك إلى حالةٍ اجتماعيةٍ أشمل.

4) - هل يساوي الوباء بين الناس حقاً؟

حلَّت الدعوة إلى البقاء في المنزل ("خليك في البيت"، أو "احكم دارك"، أو "خليك بالدار") محلّ السؤال عن الحال والصحة المتكرّر مثل "لازمة" في التحية العربية التقليدية، وبما أنها لازمة وليست سؤالًا حقيقيًّا، فإنها لم تكن تنتظر جوابًا في العادة. لكن "ما تطلع من البيت!"؛ أي لا تخرج منه، أو "خليك في البيت!" من العبارات التي تلحّ على السامع بقلق حقيقي، وتبعث فيه قلقًا نفسيًّا حقيقيًّا، وترتب عليه سلوكات جزئية في التعقيم والهوس بالتعقيم لو صُوِّرت مشاهده لضحك من نفسه كثيرًا، وكأنه في "مونودراما" صامتة أو "بنتوميميا" لا يظهر فيها سوى التوجس والحركات اللاإرادية التي سرعان ما تتحوّل إلى حركاتٍ نمطيةٍ في نفوسٍ واجفة.

تفكّر باستمرار في عقم التفكير المتواصل بشأن التعقيم. ماذا عقّمت؟ وماذا نسيت؟ وقبل ماذا؟ وبعد ماذا؟ وما فائدة كل التعقيم الذي قمت به إذا لم تفطن إلى تعقيم نظّاراتك طوال الأسبوعين الأخيرين؟ وشيء واحد يعوق تركيزك، فَشَلُك في تحويل حركة اليد إلى الوجه إلى حركة إرادية، فَشَلُك أن تعيها وتدركها قبل أن تقوم بها. أنت عاجزٌ عن التحكّم فيها مهما حاولت. وعندما تفكّر فيها يبدأ موضع في وجهك (مختلف في كل مرّة) بالإلحاح عليك حتى تحكّه بيدك، وكلما صمدت في امتناعك عن لمس وجهك تمادى في الإلحاح، وأخيرًا يصبح كُلِّيَّ الحضورِ لا يحرّرك منه إلا قيامك من مكانك، لكي تعقم يديك وتحكّه أو تفركه بعصبية المنتقم، هذا إذا لم تقم بعشر حركاتٍ لاإرادية إلى وجهك في طريقك إلى المعقم.

لأول مرة في تاريخ البشرية، يصبح البقاء في المنزل مسؤولية مجتمعية، وإسهامًا قائمًا بذاته في

المصلحة العامة. كانت ملازمة المنزل دليلَ عطالة من كسلٍ أو انطواءٍ، أو دليلَ بطالة، فأصبحت فعلَ خيرٍ، وقمّة العمل والإبداع البشري. وما ذلك إلا بعضٌ من وقائع هذا الزمن الغريبة. وقد شهد العالم أوبئة وكوارث، ولكن لم نشهد ملازمة الناس منازلهم، وإخلاء شوارع مدنهم وساحاتها العامة في جميع أنحاء العالم على نحو متزامن. هذه ظاهرة جديدة وحديثة تمامًا.

وتذكّرك الدعوة إلى البقاء في البيت بكثيرين يتمنّون تلبيتها لو كانت لديهم بيوت يأوون إليها. ثمّة ملايين من البشر بلا بيوت. ويُفترض أن تذكّرك الدعوة إلى البقاء في البيت بأن البيوت تتفاوت ما بين القصور، والأكواخ، والشقق ذات الشرفات، والشقق المحرومة من الشرفات، وبين حجم عائلةٍ وأخرى، فثمّة فرقٌ بين حشر عائلة كبيرة في شقةٍ من غرفتين والتجول في بيتٍ مترامي الأطراف، يحافظ أفراده على خصوصياتهم على الرغم من إقامتهم سويةً فيه. هل قال أحدهم إن الوباء يساوي بين الناس؟ ربما بيولوجيًا فقط. وحتى في هذا الجانب تتميز مستويات العلاج المقدّمة في غرف الإنعاش، وربما تصنع فرقًا في فاعلية الفيروس، ما عدا في الحالات المتطرّفة، فنسب الوفيات لا تتعلق بسنّ المصابين وأمراضهم المزمنة فحسب، بل بمقدار الاهتمام بهم وعدد الأطباء والأسرّة والمستشفيات وأقسام الطوارئ وتجهيزاتها أيضًا. ولا يساوي الوباء بين عامل أو صاحب متجر أو ورشة صغيرة انصاع للتعليمات وبقي في البيت، ويساوره قلق وجودي بشأن قدرته على إعالة أسرته في الشهر المقبل، ومن يتمتع بأمان وظيفي لا يعرف حتى متى سيدوم، ومن يتابع أخبار البورصة والأسهم من بيته.

ليس التعليم عن بعد حلًّا مؤقتًا؛ إذ سوف يصبح جزءًا من العملية التعليمية. ولكنه لا يساوي بين المتلقّين حتى الآن، فهو يعتمد على شبكة الإنترنت غير المتوفرة لدى عائلاتٍ كثيرة، أو المكلفة بالنسبة إليها، كما أن قوة الشبكة تتفاوت بين البلدان، وبين الفئات الاجتماعية. ليس التعليم عن بعد مساواتيًّا (حتى الآن على الأقل). إنه يعيد إنتاج عدم التكافؤ داخل المجتمعات وبين المجتمعات، فالتعليم عن بعد لا يجسّر الفجوة في الاستثمار في التعليم، ولا الفوارق في مستوى المعلمين وأعدادهم، وفي مناهج التعليم وأساليبه.

خلافًا لأزمنة الحروب ومجالات العنف عمومًا، حيث ما زال الرجل يتفوّق على المرأة (عمومًا وليس دائمًا)، فإن الأوبئة، مثل بقية النوازل العائلية والملمّات المنزلية، غالبًا ما تفضح ضعف الرجال، وعجزهم عن الاحتمال والمثابرة في مقابل قدرة النساء على التحمّل ومثابرتهن: الناس يوجدون حاليًّا في البيت، عرين المرأة، في غالبية المجتمعات. وفضلًا عن ذلك، فإنّ مِن النساء مَن يعملن خارج البيت ويدبّرن شؤون المنزل، على الرغم من عملهن داخله أيضًا. وغالبًا ما يكون الخروج من البيت للتسوق لتلبية حاجات الأُسرة في الظروف الحالية من نصيب المرأة أيضًا (الجملة الأخيرة انطباعية، ولا تقوم على بيانات)، فهل أنّ الأزمة ستسفر عن ترقية المرأة على السلم الاجتماعي؟ لا جوابَ قطعيًّا على ذلك، ففي بعض الحالات زاد الضغط الاقتصادي والقلق المعيشي والازدحام المنزلي من العنف الأسري، ولكن ربما يخرج كثيرون من الأزمة بتقديرٍ أكبر للمرأة، وتخرج نساءٌ كثيراتٌ بثقة أكبر بالنفس. وعملية تقدّم المرأة وجسر الهوة مع الرجل جاريةٌ على أي حال، وبتسارعٍ غير مسبوق في العقود الأخيرة.

كبار السن ليسوا عالةً أو عبئًا على أحد؛ فقد عملوا طوال حياتهم في بناء الدول والمجتمعات والأجيال الشابة وغير الشابة، ومن ضمنها حتى تلك القلة التي يوحي سلوكها بالتذمّر والتعامل مع الكبار بوصفهم عبئًا. من لا تكفيهم المحبة الإنسانية دافعًا للعناية بكبار السن، أي بالأهل، يفترض أن يتذكّروا أو يُذَّكروا بلغتهم الفاقدة للمشاعر؛ أن الاعتناء بالكبار ليس تفضلًا أو إحسانًا، بل هو واجبٌ يترتب على العدالة والإنصاف مقابل ما قدّموه طوال أعمارهم، ومهما فعلت الأجيال الحالية لن يكون في وسعها رد الجميل. إن تعامل البعض مع كبار السن باعتبارهم عبئًا هو سلوك لا يغتفر، ولا يعوِّض عنه سوى عمل مئات آلاف الشباب المتطوعين في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم. ثمّة جيل شبابٍ أكثر أخلاقيةً وأقل أيديولوجيةً يَعِدُ بعالم أفضل.

سوف تعيد أحوال مراكز العناية بكبار السن في زمن الوباء طرح القضية. هل يعقل أن تخضع

شيخوخة الإنسان إلى قوانين السوق؟ إن غالبية هذه المراكز في الولايات المتحدة مثلا هي استثمارات بهدف الربح. ومن الواضح أنها تفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية اللازمة والقدرة على العناية بالمسنين في ظل الوباء القاتل لهذا الجيل.

وفي مقابل أخلاقيات العدالة التي تقوم على مبادئ مجرّدة وفق مفكرات نسويات من نهاية القرن الماضي، طرحت بعضهن فكرة "أخلاقيات العناية" Care Ethics. وكان رأيي دائمًا أن هذه الأخيرة ليست بديلة من الأولى، بل مكملة لها. وفي مثل هذه الأوقات، يسهل إدراك أهمية أخلاقيات العناية التي لا تقوم على مبادئ عامة مشتقة من قيم المساواة والحرية، بل تقوم على التعاطف وإيجاد الحلول للمشكلات العينية من منطلق الإحساس بمعاناة الآخر والتعاطف معه. الأولى ضرورية، فلا عدالة من دونها، ولكن في مثل هذه الظروف تتضح أهمية أخلاقيات العناية أيضًا؛ فمبادئ العدالة التي تقوم على الموازنة بين الحرية والمساواة لا تكفي في أزمنة الكوارث غير المتوقعة، وعمومًا لا يمكنها أن تغطي حالات كثيرة من عجز البشر العينيين في مواجهة حالات الشدة.

وبمناسبة موضوع الأوبئة والمساواة، طفا على سطح الذاكرة بالتداعي موضوع وباء نقص المناعة، الإيدز: لقد شغل وباء الإيدز الذي ينتقل بالدم فقط، والذي حصد الملايين، على الرغم من ذلك، الناس في الغرب والشرق في العقد التاسع من القرن العشرين، وأصبح موضوعًا للأدب والفن والسينما، وراجت عنه من الأساطير والشائعات ما يقزّم الأساطير والشائعات عن كورونا. كما مرت فترة قصيرة حُمِّل فيها ما حسبه الناس شبهاتٍ أخلاقية، حتى خجل البعض من الإقرار بالمرض، واعتبر من جاهر به شجاعًا، لأنه ارتبط بما اعتُبر في حينه "عارَ" المثلية الجنسية. وتم تجاوز ذلك في الغرب، ولم يُتجاوَز في الشرق بعد، على الرغم من أنه تبيّن أنه قد ينتقل بنقل الدم في مستشفى ما، وبوسائل أخرى. وتبين أيضًا أنه قد يحمل الفيروس من لا يمرض به، ولكنه يُعدي غيره. وقائمة التعقيد طويلة. لقد عانى المصابون بمرض نقص المناعة الكثير وما زالوا يعانون، بيد أنّ الحصول على العلاج المتوفر الذي يمكّن أجسادهم من التعايش مع الفيروس هو معاناتهم الأساسية حاليًّا، ولا يسمع بهم الإعلام كثيرًا، لأنّ ثلثيهم في أفريقيا وثلثهم في آسيا.

منذ بدء انتشار وباء الإيدز حتى عام 2018، بلغ عدد الحالات التي أُصيبت بفيروس الإيدز في العالم نحو 74.9 مليون شخص، وبلغ عدد الوفيات من مرض الإيدز أو أمراض عادية أصبحت قاتلة، بسبب نقص المناعة التي يسببها الإيدز، وإضعافه جهاز المناعة وقدرة الجسم على مقاومة الأمراض، نحو 32 مليون شخص في العالم. وانخفض عدد الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة أكثر من 55% منذ الذروة التي سُجّلت في عام 2004. ففي عام 2018، بلغ إجمالي الوفيات نحو 770 ألف شخص في العالم بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز، كما ذكرنا، مقارنةً بـ 1.7 مليون في عام 2004. وبحسب منظمة الصحة العالمية، ما زالت أفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا في العالم؛ حيث إنّ واحدًا من كل 25 شخصًا بالغًا (أي ما نسبته 3.9% من الأفارقة) مصاب بالفيروس، وهو ما يقرّب نحو ثُلثَي المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم[2]. ومن الواضح أن الاهتمام العالمي بالوباء تراجع؛ ليس فقط بسبب إنتاج الأدوية التي تمكِّن المصاب من التعايش مع المرض، بل أيضًا لأنه تراجع في أميركا الشمالية حيث كان هاجسًا عامًّا في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وانحصر في جنوب الكرة الأرضية، وخصوصًا أفريقيا. وأصبح جنوب الكرة الأرضية مستهلكًا أدوية الإيدز الثمينة التي تنتج في شمالها. ويُبيّن الجدول (1) عدد الحالات المتعايشة مع المرض، وعدد الإصابات الجديدة بالإيدز والوفيات بسببه في آخر إحصائيات نُشرت بحسب الأقاليم.

عدد الحالات المتعايشة مع الإيدز، وعدد الإصابات الجديدة والوفيات بسببه (بحسب الأقاليم)*

|

عدد الحالات المتعايشة مع مرض الإيدز حتى عام 2018 |

النسبة المئوية من إجمالي الحالات في العالم |

عدد الإصابات الجديدة بمرض الإيدز في عام 2018 |

النسبة المئوية من إجمالي الحالات في العالم |

عدد الوفيات من مرض الإيدز أو أمراض مرتبطة به في عام 2018 |

النسبة المئوية من إجمالي الحالات في العالم |

|

|

شرق أفريقيا وجنوبها |

20.6 |

54.4 |

800 |

47.1 |

310 |

40.3 |

|

منطقة آسيا والمحيط الهادئ |

5.9 |

15.6 |

310 |

18.2 |

200 |

26.0 |

|

غرب أفريقيا ووسطها |

5.0 |

13.2 |

280 |

16.5 |

160 |

20.8 |

|

منطقة الكاريبي |

0.34 |

0.9 |

16 |

0.9 |

67 |

8.7 |

|

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى |

1.7 |

4.5 |

150 |

8.8 |

38 |

4.9 |

|

أميركا اللاتينية |

1.9 |

5.0 |

100 |

5.9 |

35 |

4.5 |

|

أميركا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى |

2.2 |

5.8 |

68 |

4.0 |

13 |

1.7 |

|

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |

0.24 |

0.6 |

20 |

1.2 |

8.4 |

1.1 |

|

عدد الحالات في العالم |

37.9 مليون |

1.7 مليون |

770 ألفًا |

|||

* الأرقام هي معدّل تقريبي لمجمل الحالات؛ فمثلًا، عدد الحالات التي أُصيبت بفيروس الإيدز منذ بداية الوباء حتى عام 2018، في العالم، هي ما بين 58.3 و98.1 مليون شخص.

المصدر: “Fact Sheet – World Aids Day 2019,” UNAIDS, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.ly/3bg8H2M

5)- بشأن ما يسمّى "خط المواجهة الأول"

المستشفيات في حالة طوارئ. والعاملون في المهن الطبية يخاطرون بحياتهم في مواجهة الوباء. وانتشرت تسمية المستشفيات بـ "خط المواجهة الأول" للوباء؛ ذلك أنها المكان الأكثر خطورة، والعمل فيها هو الفعل الأكثر مجازفةً. وهي مناسبةٌ مهمة لطقوس تكريم شعبية للطواقم العاملة في المستشفيات. أصحاب هذه المهن يتمنّون أن يترجم هذا التكريم إلى سياسات عامة في المجال الصحي. وقد ظهر الفرق بين مشافي القطاع العام والمشافي الخاصة، فالأولى هي التي كانت في المواجهة، وسجلت نجاحات كبيرة في دولٍ لا تعرف تحول الطب إلى وسيلة للإثراء.

يواجه "الجنود" الوباء على خط المواجهة الأول بوسائل متعدّدة، ويجرّبون أدوية متاحة، ليس أحدها الدواء الشافي للمرض ذاته. ومع ذلك، ثمّة فوارق في النتائج، فالعناية والاهتمام يصنعان فَرْقًا، وقد يفصلان في بعض الحالات بين الحياة والموت، حتى في حالة وباء ليس له علاج محدد بعدُ. وقد نشأت ثقافةٌ فرعيةٌ عالميةٌ مؤلفة من العاملين في المهن الطبية الذين يخوضون المجازفات ذاتها بالتعرّض للعدوى، ويرفعون الشكاوى ذاتها حول نقص الأجهزة ومعدّات التنفس الاصطناعي في محاولة إنقاذ مرضاهم، ويتذمّرون من نقص مستلزمات الوقاية لهم، وينقطعون جميعًا عن رؤية عائلاتهم أسابيع طويلة. إذا تنظمت هذه الثقافة الفرعية عالميًّا من العاملين على شفاء البشر من الأمراض والعدوى، قد يصبح لها أثرٌ في السياسات العامة.

أفكر عادة في المستشفى بوصفه مكانًا يُقايِض فيه أعندُ المتمسّكين بالكرامة الذاتية خصوصيتَه، مجالَه الخاص العزيز عليه، ويتنازل حتى عن حميميّة جسده في مقابل التخلص من الألم أولًا، والمرض ثانيًا، فإذا قرّر دخول المستشفى، وهذا قراره، تصبح هذه المقايضة أمرًا مفروغًا منه، ولا تنفع المعاندة بعد تسليم الجسد "طوعًا" لتحكّم الآخرين. ليست المستشفيات فضاءاتٍ لممارسة الخصوصية، فعلى الرغم من التقدّم الكبير الذي حصل في هذا المجال لناحية احترام إرادة المريض وغيرها، تظل القاعدة العامة أنه إذا قرّر شخصٌ دخول المستشفى والبقاء فيه، فإنه بذلك يعترف ضمنيًّا بسلطة المهن الطبية. وثمّة حالات طوارئ وأقسام طوارئ في المستشفيات (وليس فقط في الدول، لاحظ أنّ التسمية هي ذاتها) تصبح فيها عملية إنقاذ حياة المريض، إذا كان ممكنًا، أهم من احترام إرادته. وقد ناقشت تشريعات كثيرة هذه السياقات وحدّدت استثناءات.

قيل وكُتب الكثير عن المستشفى بوصفه مؤسّسة، بما فيها من قوانين تصبح أحيانا هدفا قائما بذاته، وسياسات وصراعات؛ ولا أرغب في مراجعة ما كتب عنه تاريخيًّا بوصفه مكانًا لتصنيف المرضى من الأصحّاء، والتصنيف بوصفه عملية سيطرة، والتعامل مع جسد المريض باعتباره موضوعًا وليس ذاتًا، وغير ذلك كثير مما يسلط الضوء على زوايا مظلمة في تاريخ العلوم الطبية وممارسة المهنة، فلم تعُد هذه سياقاتٍ رائجة. لقد حصل تقدّم كبير؛ ليس فقط في العلوم الطبية، بل أيضًا في إنسانيتها وأخلاقياتها الكونية، واعترافها بأخطائها وجاهزيتها للمساءلة، وكذلك في التشريعات المتعلقة بها، ولا سيما في الدول الديمقراطية. وأصبح عدد أسرّة المستشفيات والأطباء بالنسبة إلى كل ألف نسمة من مقاييس تقدّم البلدان ومستوى التنمية البشرية فيها.

من أين تأتي الثقة بالطبيب؟ من أن معالجة المريض بغرض شفائه، وتخفيف معاناته إذا لم يكن

الشفاء ممكنًا، ليس من أخلاقيات الطبيب، بل هو تعريف المهنة ذاتها. أما الطبيب ومشكلاته العائلية وأخلاقه الشخصية ومواقفه السياسية فليست ذات علاقة، ويُفترَض أنه يخلعها، حتى لو لم يتحرّر منها، حين يرتدي العباءة البيضاء ويدخل إلى غرفة المريض. والمريض في هذه الحالة هو الجسد الإنساني/ الإنسان، وليس الشخص بفرديّته، وشخصيته – دينه، وقوميته، ولونه، وأصله، وفصله، وطبقته الاجتماعية. وتصبح نظرة المريض إلى الطبيب غير مرتهنةٍ بما هو سائد اجتماعيًّا أو سياسيًّا، فالمهم بالنسبة إلى المريض ليس إثنية الطبيب أو لونه أو دينه أو أيدولوجيته، بل سنوات خبرته، والجامعة التي تخرّج فيها، ورصيده العلمي. وإذا لم يعمل الطبيب كل ما في وسعه لمعالجة المريض بهدف شفائه من المرض، فإنه يغادر المهنة. وسبق أن غادرها أطباء (بعضهم وليس كلهم) حين رضوا بأن يتحولوا من أطباء إلى مجرّد خبراء في الجسد الإنساني بوصفه موضوعًا للسيطرة؛ إذ قبلوا العمل في المعتقلات والسجون لتنفيذ أجندة سلطةٍ غاشمة، أو في إجراء التجارب على المعتقلين.

قد تزعجكَ عاديَّةُ، أو روتينيةُ، تعاملِ الطبيب مع المعاناة والمرض، وذلك بعد التجربة الطويلة من التعرّض لها وتعوّدها إلى حدٍّ ما. ولكنك تعرف في داخلك أن هذا ما يريحك في الوقت الذي يزعجك، وأن مهنيّته وبراعته لا تقاس بذلك، بل بعملية تشخيص المرض ومعالجته. قد يكون الطبيب لطيفًا جدًّا وقليل الحيلة طبيًّا، وقد يكون فظًّا وبارعًا في الوقت ذاته؛ إذ يركّز على شفائك، لا على إرضائك. تلحّ عليك معاناة الجسد كَيْ تتقبل ذلك، وإن كنت في سريرة نفسك تُفضّل طبيبًا بارعًا ومهذبًا في الوقت ذاته، فالتحضُّر يتضمّن التهذيب. وفي بعض الحالات، "تنقلب الآية" ويتمنّى الطبيب أن يكون المريض خلوقًا مهذّبًا.

يؤثر إخضاع مهنة الطب لاعتبارات الربح المادي؛ بتحويل المستشفى إلى شركةٍ بهدف الربح، أو تحويل العيادة إلى محلٍّ تجاري يبيع خدمات طبية، سلبيًّا في المهنة ذاتها إذا لم يتمسّك الطبيب بها وبأصولها، وإذا لم تفرض التشريعات شروطًا وقيودًا على هذه العملية، وإذا لم يوفر المجتمع المنظّم في دولة الرعاية الطبية اللائقة (أي العلاج الصحيح بهدف الشفاء في ظروف لائقة) للمرضى عمومًا ممَّن لا يمكنهم دفع المال مقابل العلاج في ظروف من التنافس والعرض والطلب.

تجمع المستشفيات في هذا العصر أطباء وطبيبات وممرّضين وممرّضات من الجنسيات والأجناس كافة، وهي من أكثر المرافق استيعابًا للمهاجرين المهنيين. إن الخليط الإثني والديني القائم في المستشفيات، والتنوع تحت سقف المهنة، هو من أرقى مظاهر الحضارة الإنسانية المعاصرة في مقابل ظواهر سلبية عديدة. ويُلاحظ في الغرب أنه يجري التشديد أحيانًا، على نحو إيجابي، على هوية الأطباء من المهاجرين، ولا سيما الذين فقدوا حياتهم وهم يعملون على إنقاذ المرضى، تقديرًا لهم. وهذا حسنٌ ومفيدٌ على مستوى الرأي العام، ولا سيما في إحراج المعادين للهجرة والمحرضين على المهاجرين والعنصريين على أنواعهم، ولكن يُطرح السؤال: هل يجب أن يكون المهاجر طبيبًا لكي يقدّر إسهامه في الاقتصاد والمجتمع؟ ولماذا يجب أن يكون مبرّزًا أو متميزًا ليُقبل بوصفه إنسانًا مساويًا في القيمة؟

ثمّة دول (حتى من بين الدول المتقدمة) لا يمكن أن توفر خدماتٍ صحيةٍ لسكانها من دون الوافدين (من ممرّضات وممرّضين وطبيبات وأطبّاء، وعمال نظافة). وثمّة مجتمعاتٌ ليس لديها ما يكفي من الأطباء، ويقبل أفرادها أن يمارس أبناؤهم وبناتهم مهنة الطب، ولكنهم لا يقبلون إطلاقًا أن يعمل أبناؤهم وبناتهم في التمريض، فضلا عن مجالات النظافة التي لا يقوم من دونها مرفقٌ عام، وخصوصًا إذا كان المرفقُ مستشفى. يُحيّرك أنّ في بعض هذه الدول التي تعتمد على الأيدي العاملة والمهنية الوافدة، تمتلك قلةٌ قليلة منها صوتًا عاليًا للتذمر من تقديم العلاج في مستشفيات بلادهم.

في البرتغال، قرّرت الحكومة ما يُفترض أن يكون أمرًا مفروغًا منه، وهو أنه في كل ما يتعلق بمعالجة كورونا يعامَل المهاجر (حتى غير الشرعي) معاملة المواطن. هذا قرارٌ حكومي صائب. أما مهنة الطبيب البشري فهي معالجة البشر إذا أتيح لهم الوصول إليه، بغض النظر عن قرار الحكومات.

نُقِل رئيس الحكومة البريطاني، بوريس جونسون، إلى المستشفى يوم 6 نيسان/ إبريل الجاري، وكان قد أعلن عن إصابته بالفيروس قبل عشرة أيام من ذلك. ليس تساهله في التعامل مع الوباء في البداية هو سبب مرضه؛ فالفيروس لا ينتقم ولا يستهدف من استخفّ به. ولكنّ تساهله، بوصفة رئيس حكومة يقرّر السياسات العامة، يتحمّل المسؤولية السالبة عن مرض كثيرين ممن كان في الإمكان أن لا يصابوا به لو اتخذت بريطانيا إجراءات مشدّدة منذ الإعلان عن تحوّل كورونا إلى وباء عالمي.

منذ عهد مارغريت تاتشر، يعاني القطاع الصحي العمومي الإهمالَ. وكانت حكومات متعدّدة منذ

ذلك الحين، ومنها حكومة جونسون، تتجه إلى خصخصته، أو خصخصة بعض مرافقه. وغالبًا ما يكون إهمال القطاع العمومي في الصحة والتعليم، بحرمانه من الميزانيات والإدارة السليمة والرقابة على الفساد، والشكوى من قيمة ما يُرصد له من موازنات الحكومة في صيغة "أموال دافعي الضرائب"، أمرًا مقصودًا لإفشاله وتبرير خصخصته. الجميع يشيد الآن بالقطاع الطبي العام، بما في ذلك جونسون عند مغادرته المستشفى (وهو الذي اتُّهم بأنه يحاول بيعه للولايات المتحدة في تشرين الأول/ نوفمبر 2019). هذا درسٌ لدول أخرى، منها دول عربية.

التنافس الحرّ الذي يتيحه المجتمع الحرّ واقتصاد السوق أساس الكثير من الإبداع في الفكر والعلم والإنتاج. ولكنْ من سيئاته (إذا لم يخضع لقيم أخرى) إخضاع صحّة البشر له، وتسليعها بما في ذلك عند الاستثمار في إنتاج الأدوية واللقاحات. الاستثمار بهدف الربح في صناعة الأدوية واللقاحات هو من معوقات تطوير لقاحات لـ "سارس" وغيره (يقال إنه لو استمر العمل على لقاح "سارس 1" لكان تطوير لقاح "سارس 2"، أي وباء كورونا الحالي، أسهل بكثير)؛ مثلما كان، وما زال، من معوّقات اكتشاف علاجٍ أو علاجاتٍ للسرطان. فالاستثمار الرأسمالي يركز على الأدوية واللقاحات الأكثر استخدامًا، وذات العائد المالي السريع. والتنافس حاليًّا هو على اكتشاف لقاح كورونا، لأنه جاذبٌ للاستثمار من طرف الدول المعنية به، لأسباب اجتماعية صحية غير ربحية، ورأس المال الذي يستثمر بهدف الربح، لأنه لا أحد في العالم كله سوف يستغني عن هذا اللقاح، وربما سنويًّا؛ فلا شك في ربحيته.

تطوّرت العلوم الطبيعية على نحو أسرع وأكثر إبداعًا، وظهر المستوى الطبي الأفضل في الدول الرأسمالية المتطورة. وهذا لا يعني تقديم أفضل الخدمات الطبية لعموم الناس، فتقديمها لهم يتطلب عدة شروط؛ من بينها وجود قطاع صحي عمومي، وعلاج مجاني، وسياسات عمومية لا تُخضِع صحة الناس لقوانين السوق والتسليع. ويتوفر ذلك فقط في بعض الدول المتطورة التي أصرَّت على العلاج المجاني، واستثمرت في قطاع الصحة العمومي. يوجد قطاع كهذا في دولٍ غير متطورة، ومع أن وجوده أفضل من غيابه، فإنه يشكو من نقصٍ في المستوى الطبي، وفي مستوى الخدمات، وسوء الإدارة، والمحسوبية، وغيرها. التحدي الكبير هو الجمع بين الأمرين.

درجة الجاهزية للأوبئة تكون عادة محدودة مثل الجاهزية للكوارث، ولكن يمكن أن تكون أفضل لو كانت مؤسسات الدول أبعد نظرًا، ولو استمعت للعلماء والمتخصصين. وتحتاج مواجهة الأوبئة، إلى جانب المبادرة والإبداع في الوسائل والأجوبة التي يوفرها القطاع الخاص، إلى استثماراتٍ كبرى في الأبحاث، وقدرةٍ تنظيميةٍ هائلةٍ لا يمكن أن يوفرها القطاع الخاص، مهما كان متطورًا.

6) - النظام الدولي

بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 2020؛ فيما عاشت الإنسانية جمعاء على وقع أخبار انتشار الفيروس وإحصائياتها، صدر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي حمّل النظام السوري مباشرةً المسؤولية عن قصف بلدة اللطامنة في ريف حماة بغازَي السارين والكلور. الجديد هو الإشارة المباشرة إلى الطرف المسؤول. نُشر التقرير في أجواء الوباء العالمي، فبدا مثل جنازات زمن كورونا من دون مشيّعين. اجتمع مجلس الأمن، ولم يتخذ أي قرارٍ، ولم يسمع به أحد. ولكنه تقريرٌ موثقٌ باسم منظمة دولية. لا يقلل نشره في هذا الوقت من فظاعة الجريمة مثقالَ ذَرَّةٍ، ولا يقلل من اهتمام ما يُسمّى "المجتمع الدولي"، لأنه أدار ظهره لمعاناة الشعب السوري أصلًا قبل الوباء. فلا يَتَّهِمَنَّ أحدٌ الوباءَ بالتستر على الجرائم ضد الإنسانية!

كانت الأوبئة عبر التاريخ من أسباب وقف الحروب، منذ التقارير الأولى عن حرب البلوبونيز التي كانت فيها أثينا على شفا الانتصار قبل أن يضربها الوباء (يقال الطاعون، ولكن لا نعرف حقيقة الأمر). وربما كانت الحمّى المسمّاة خطأً "الحمّى الإسبانية" (فربما كان مصدرها

أصلًا المعسكرات الإنكليزية المكتظة في فرنسا، أو حتى الولايات المتحدة) من أسباب وقف الحرب العالمية الأولى. لكن خليفة حفتر (هل لدى أحد أي طاقة للتفكير في مثل هذا الشخص حاليًّا؟) لا يكترث بالوباء، ولا يعدّه سببًا كافيًا لوقف قصف طرابلس عاصمة ليبيا. ولا يبدو أن أطراف الصراع في اليمن تأبه به، وتنظيم الدولة المكنّى بـ "داعش" يهاجم أهدافًا هنا وهناك. والطائرات المصرية تقصف مواقع في سيناء. أما النظام في سورية فيواصل حربه على شعبه، وسوف ينتصر على الفيروس كما انتصر على "جراثيم الإرهاب"، وقد يحتفظ بحق الرد، أو يختار الرد على الفيروس "في الزمان والمكان المناسبين"، كما يفعل بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضيه. كل شيء واردٌ في هذه المنطقة المنكوبة المصابة في روحها وجسدها.

إذًا، في الجانب الآخر يسير العالم الذي نعرفه بموجب قواعده وإيقاعه، لا شيء تغير. إنه فقط في الظل، في الجزء الأخير من نشرة الأخبار، لأن الناس لا يطيقون أن يسمعوا عن غير الوباء. مثلما أنّ الفوز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام ما زال يحرّك سلوك دونالد ترامب وتصريحاته، وهي تصريحاتٌ تغير موضوعها، وليس دوافعها وغاياتها. وينطبق الأمر على الصين وأهدافها الاقتصادية الهيمنية عالميًّا، وطريق حريرها الجديد. كورونا حلبة جديدة؛ فقط على مستوى الدعاية والتصدير.

لا يجلس الناس ويستنتجون نظامًا عالميًّا جديدًا لأنهم يصبحون أكثر حكمة بعد الكوارث. لا تجري الأمور على هذا النحو. ومع ذلك، يتحدث ويكتب كثيرون عن تغير النظام العالمي بعد كورونا. وحين يتناولون النظام العالمي، فإنما يقصدون عادةً النظام الدولي، وليس العالمي فعلًا؛ إذ لا يشمل تصوّرهم التوازن البيئي بين الإنسان والطبيعة مثلًا. لنفكّر قليلًا! هل أنّ الوباء سيغيّر النظام الدولي، بمعنى المنطق الذي تقوم عليه علاقات الدول، ألا وهو توازن المصالح وتوازنات القوى؟ هل أنّ الدول ستصبح أكثر عقلانيةً أو أكثر أخلاقية، أو كليهما، بسبب الوباء؟ لا أعتقد ذلك. لم يحصل هذا في الماضي، ولا سببَ لحصوله بعد هذا الوباء.

تقود الأزمات التاريخية الكبرى إلى إجراءاتٍ ومنظوماتٍ تُبنى وتدوم ردحًا من الزمن قبل أن تصبح ذاكرة بعيدة على مذبح المصالح والأولويات و"التفكير خارج الصندوق"، ماذا استفادت البشرية من الحرب العالمية الأولى؟ نشبت حرب عالمية أكثر ضراوةً بعد عشرين عامًا، وحلَّ السلاح النووي (في نهايتها) محلَّ الكيماوي الذي حُرّم بعد الحرب الأولى. انتصرت دولة الرفاه بعد الحرب، ولا شكّ في أنه كان للكساد الاقتصادي الذي أسهم في صعود الفاشية والنازية وأزمة النظام الرأسمالي في العقد الثالث من القرن الماضي، وكذلك صعود "خطر الشيوعية" بعد الحرب أثرٌ في التفكير في دولة الرفاه. ولكن ما لبثت النيوليبرالية الاقتصادية أن هيمنت منذ نهاية السبعينيات، فارضةً مبدأً اقتصاديًّا غريبًا عن الليبرالية في الحقيقة، مع أنه ينسب إليها؛ إذ تتناقض بموجبه قيمتَا الحرية والمساواة، ويعتبر تدخل الدولة لإصلاح الغبن الاجتماعي مسًّا بالحرية، وكأنّ الكساد العظيم لم يحصل على الإطلاق، وكأن تدخل الدولة في الاقتصاد كان ترفًا، وليس لضرورات؛ منها كبح لاعقلانية السوق، وتجنّب عواقبها.

وهكذا يتسامح "النظام الدولي" مع جرائم ضد الإنسانية، بعد أن كانت في حالةٍ أخرى حجّة لشن الحرب. كل شيء بموجب المصالح وموازين القوى. هكذا عاد التطهير العرقي في ميانمار كأنه لم يقع في البلقان، والقصف العشوائي والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام السلاح الكيماوي في سورية، كما لو أن مذابح رواندا وغروزني لم تقع. وظلت المسألة الاستعمارية مفتوحةً في فلسطين مع انقضاء عهد الاستعمار. وعادت الممارسة الاستعمارية ونظام الأبارتهايد ليُبنى فيها، وكأن جنوب أفريقيا لم تغادره منذ مدة.

نأمل أن يصبح الناس عمومًا أكثر عقلانية أخلاقية، وسوف يؤثر ذلك في السياسة، وربما في

طبيعة الأنظمة، ولكن ليس بالضرورة في علاقاتها. غير أننا نأمل، ولا نتنبأ، فها هو ترامب يجمّد تمويل منظمة الصحة العالمية.

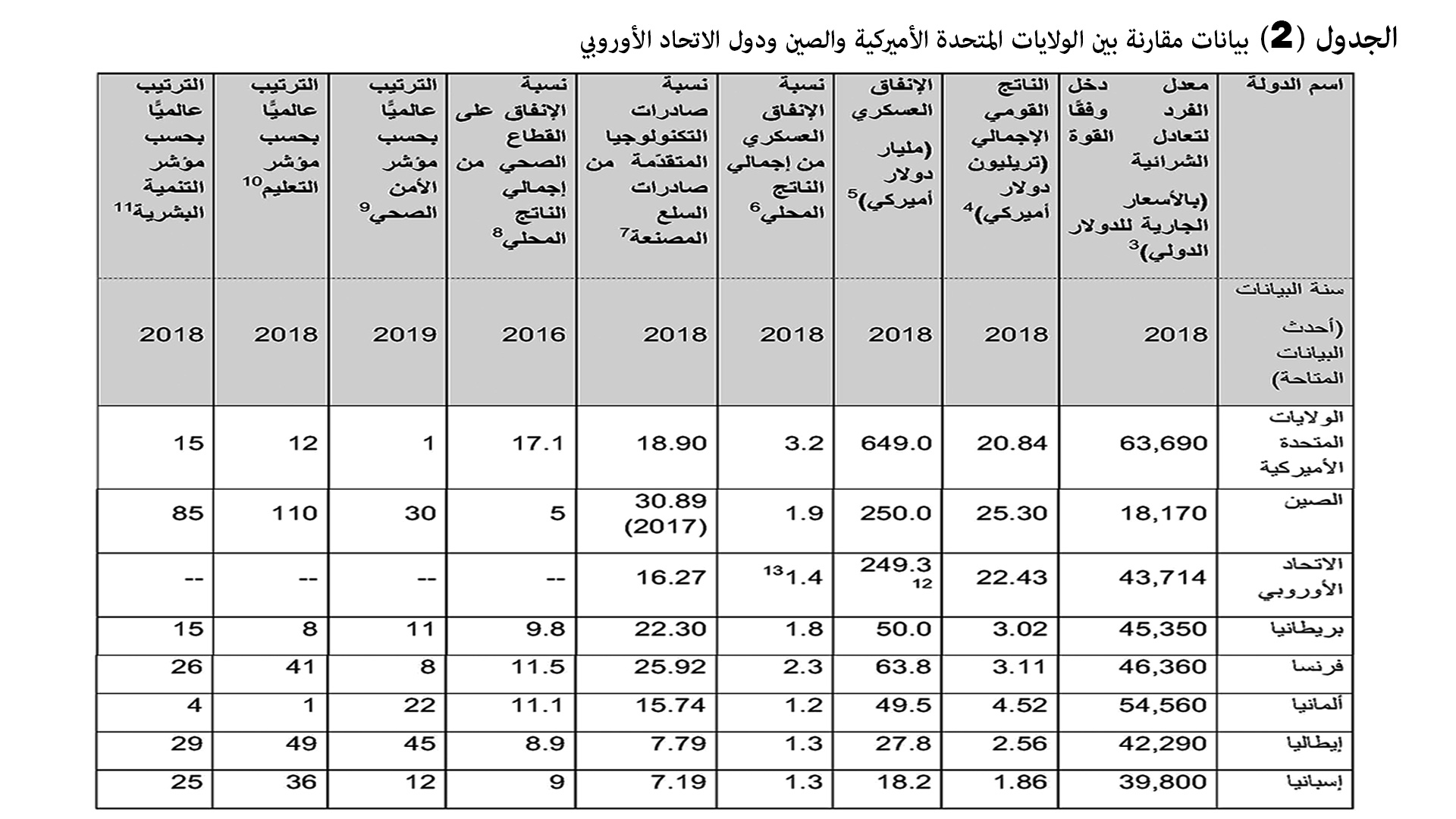

يمضي كثيرون هذه الأيام الوقت بالتسلي بمسألة "قيادة العالم" والنظام الدولي بعد كورونا. وغالبًا ما يقومون بذلك انطباعيًّا على خلفية تعامل الدول مع الوباء. ولهذا خطر لي طرحُ أفكارٍ تخفّف من الانطباعية، بحيث يمكنهم أن يتسلَّوا بالموضوع ذاته في عزلتهم، إذا أصرّوا، لكن بحيث يكون الانشغال أقرب من الواقع.

حتى إذا نَحَّينا طبيعة النظام وجاذبية نمط الحياة جانبًا، لا يقاس الدور القيادي لدولة كبرى بحجم اقتصادها، بمعنى مجمل الناتج القومي فقط، وإنما أيضًا بالقدرة العسكرية (ولا سيما إذا أمكن تمويلها من دون إرهاق الميزانية خلافا لما حصل في الاتحاد السوفييتي؛ إذا كان الاقتصاد ضخمًا، وإذا تحوّلت الصناعات العسكرية إلى محفِّز للاختراع والنمو والإنتاج في القطاعات الصناعية المدنية في الوقت ذاته، وهو ما حصل في أميركا) والاستعداد لتمويل الدور السياسي القيادي عبر المعونات للدول وتمويل المنظمات الدولية وغيرها، إضافةً إلى القدرة على الابتكار في تطوير قوى الإنتاج، ودور العلم في عملية الإنتاج، ومعدّلات التنمية البشرية، وما تمتلكه من ثقافةٍ ومعرفةٍ وحيوية مبادرة وابتكار. السؤال لا يتعلق بحجم الاقتصاد فقط، بل بمكوناته أيضًا، فثمة فرق بين الدول التي تعتمد على الصناعات التقليدية المستفيدة في التصدير من توفر الأيدي العاملة الرخيصة، والمعتمدة على تكنولوجيات مستوردة من جهة، وبين الدول التي تقود عملية تطوير قوى الإنتاج، ولا سيما في مجالات التكنولوجيات المتطورة والعلم عمومًا، من جهة أخرى.

سوف يشهد العالم، كما يبدو، تغيرات اجتماعية واقتصادية بنيوية، وسوف تتغير بعض عاداتنا اليومية، ولن يغادرنا التعقيم كما يبدو، وسوف تصبح دول العالم أكثر إدراكًا لخطر الأوبئة. وربما يتجه الأمر إلى نقاش في تطوير التشريعات الدولية لتتضمن قواعد يجب على الدول اتباعها في مواجهة مخاطر على الصحة العامة عالميًّا، إضافةً إلى كيفية تصرفها بشأن ضمانات التزود بمنتجات ذات طبيعة استراتيجية في فترات الأزمات. ولكن منطق العلاقات بين الدول لن يتغير، وكذلك الاتجاه الحالي إلى عالم متعدد الأقطاب لن يتغير.

7) - المفاضلة السياسية بين البلدان في مكافحة الوباء

تسييس الأوبئة الفيروسية واستغلالها في ترجيح موقف سياسي هو مركّب من الجهل وقلة الضمير. ومن مظاهر هذا المركّب الانقسام حولها بموجب محاور سياسية، مثل امتداح الصين الشعبية "الاشتراكية" (هي في الحقيقة رأسمالية ذات نظام حكم دكتاتوري شمولي، أي إنها تجمع بين "المجدَيْن"؛ الرأسمالية، والدكتاتورية)، وذمّ الدول الرأسمالية الديمقراطية؛ مثل إيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.

يُحسب للحكومة الصينية سرعة ضبط الأوضاع ومحاربة انتشار الوباء في بلدها. ولا يُنسى أن قدراتها الهائلة غير المتوفرة للكثير من الدول أسهمت في الأمر، يضاف إلى ذلك سهولة تنفيذ الأوامر والتحكّم في السكان. في هذه الحالة، يصبح الانضباط شبه العسكري، والتنفيذ بصمت وخضوع، اللذان يميزان النظام الشمولي "فضيلةً"، مع أنها تأخرت في الإبلاغ عن المرض المعدي وخطره. وثمة فرضية تروج، من دون إثبات ويدافع عنها باحث فرنسي حائز على جائزة نوبل، مفادها أنه قد يكون أصل الفيروس في مختبر في مركز أبحاث في الفيروسات في مدينة ووهان نفسها، وربما تسرب من هناك. ووجود مختبر يعمل في أبحاث الفيروسات ليس هو المفارقة الوحيدة التي استدعت الفرضية التي لم تُثبت بعدُ.

منذ تسعينيات القرن الماضي، تثير القفزة الاقتصادية الهائلة والنمو المتسارع في الصين، بما في ذلك إنقاذ الملايين من ذوي الفاقة الذين يراوحون بين الإملاق والجوع ويسيرون على حافات المجاعات الموسمية، إعجاب الكثيرين، ولا سيما في الدول النامية. لقد انتقلت الصين من دول عالم ثالث إلى مصافّ الدول العظمى، ذات الاقتصاد الأكبر في العالم. ولكن يُحيِّرك استمرار بعضهم في الحديث عن نظام عالمي جديد بقيادة الصين، خصوصًا حين يُضفون مسحة إنسانية على مثل هذا النظام الدولي الجديد المتخيّل! من أي بياناتٍ ومعطياتٍ استنبط هؤلاء إنسانية الصين في العلاقات الدولية؟ والحديث عن دولة، تسود فيها رأسمالية متوحشة لا تأخذ في الاعتبار حقوقَ إنسان ولا بيئة، هي أقرب إلى رأسمالية القرن التاسع عشر. ولا تدّعي هي ذاتها أنها تمثل قيمًا إنسانية، ولا حتى أيديولوجيًّا. كما أنها مهتمة بالهيمنة الاقتصادية وغير معنية بدفع تكاليف القيادة السياسية العالمية.

إنها تجمع بين نظام شمولي ونزعة قومية مغلقة. وتتعاون مع روسيا - بوتين في تصنيع فكرة

وتصديرها مفادها أنّ الديمقراطية مثل حقوق الإنسان فكرة غربيّة (مستوردة) لا تناسب الحضارات الأخرى. وفوق هذا وذاك، فإن أي نظام دولي مقبل سيكون متعدد الأقطاب، وموضوع إنسانيته سيكون كما هو الحال دائمًا موضوع خلاف وحوار وصراع ونضال وتضحيات.

ثمة نزعتان متداخلتان في الحوارات السائدة؛ نقد الصين (والإعجاب بها) التي تستّرت على الوباء بدايةً وقمعت من تحدث عنه (وفي الوقت ذاته لم تتفوّق في مكافحته على دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة)، ونقد النيوليبرالية القائم ضمنيًّا في حديث الناس في كل مكان لأن الأمر متعلق بصحتهم. فمخاطر الأوبئة لا تواجه إلا بسياسات صحيةٍ عموميةٍ واستثماراتٍ تضع صحة الإنسان فوق قوانين السوق والعرض والطلب (ويفترض أن ترفع تعليمه وشيخوخته فوقها كذلك). وهذا على كل حالٍ يتطلب درجةً عالية من النمو الاقتصادي، وناتجًا قوميًا يسمح بالصرف على قطاعات التنمية البشرية. ثمّة نمو من دون عدالة اجتماعية، بل قد يؤدّي النمو في ظل سياسات نيولبرالية إلى زيادة الفجوة الطبقية، ولكن لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية توزيعية ترافقها في الوقت ذاته مقدرةٌ على الاستثمار في التعليم والصحة من دون نمو إلى مستوى مرتفع لمعدل دخل الفرد؛ أي الناتج القومي مقسومًا على عدد السكان.

لقد فضح الوباء سياسات النيوليبرالية المعادية لدولة الرفاه الاجتماعي في الدول المتطورة، هذه السياسات التي أنجبت الشعبوية اليمينية أيضًا؛ كما فضحها خسارة الملايين لوظائفهم ومصادر عيشهم حالما انصاعوا لأمر الحفاظ على صحتهم ولازموا بيوتهم.

تأخّرت الدول الديمقراطية في أخذ الوباء بالجدّية اللازمة، وهذا يُحسب عليها. ولكن ترددها في فرض منع التجوال والتحكم في حياة المواطنين، واستخدام المناشدة في البداية بدلًا من الأوامر وغيرها من المعوقات، هي من مزايا "نوعية الحياة" الأفضل في المجتمعات في غير ظروف الطوارئ. ولا تُقيَّم الأنظمة السياسية بموجب نجاعتها التنظيمية في حالات الطوارئ، خلافًا للبشر؛ ومن بينهم القادة الذين غالبًا ما يظهر جوهرهم في حالات الطوارئ. ولكنه، على كل حال، درسٌ كبير لها أن تكون مستعدّة لمثل هذه الحالات. ولا شكّ في أن السياسات النيوليبرالية التي تعارض أي دور للدولة في مجالات الرفاه قد أثَّرت في صرف الدولة إلى قطاعات مثل الصحة والأبحاث في المجالات الصحية.

وقدّمت دول أوروبا الشمالية بما في ذلك ألمانيا نماذج مختلفة، وكذلك فرنسا، ففي هذه الدول ما زال القطاع الصحي العمومي قويًا. وينسى كثيرون، في خضم المقارنات، أن ارتفاع نسب الوفيات في شمالي إيطاليا لا يعود إلى التأخر في اتخاذ الإجراءات وعدم الاستعداد الكافي فقط، بل إلى ارتفاع معدّل الأعمار فيها وإلى ارتفاع نسبة المسنّين الأكثر تعرّضًا لمضاعفات الوباء أيضًا، فنسبتهم مرتفعة في المناطق المتطوّرة اقتصاديًّا وصحيًّا.

النظام الرأسمالي قائم في روسيا والصين، مثلما هو قائم في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن

الحرية السياسية والفكرية التي تتيح حرية التعبير والإبداع قائمة في الدول الديمقراطية، وكذلك الشفافية في إعلان المعطيات عن انتشار المرض، والمساءلة عن مصداقيتها، وفحص هذه المصداقية. ولا شكّ في أنّ دافعي الضرائب في الدول الديمقراطية لن يكونوا متسامحين مع حكوماتٍ افتقرت بياناتها إلى المصداقية. يتاح التعبير عن ذلك في الدول الديمقراطية، وليس في دولٍ مثل الصين وروسيا وإيران وسورية.

تشجّع خطوات أي دولة وإجراءاتها في مواجهة الوباء خطوات دولٍ أخرى، فلن يخترع أحد العجلة في الوقاية في غياب لقاح وعلاج. أصبحت هناك مدارس دولية في التعامل مع انتشار العدوى. يحيّرك أن وسائل الإعلام تميل إلى المقابلة بين تطرّفين: الصين وإيطاليا، مثلما تقسم الدنيا عادة في السياسة والرياضة. ويحيرك إعجاب بعضهم بالصين التي تستّرت على المرض فترة طويلة، وأسهمت بتسترها في انتشاره، وأن نموذج كوريا الجنوبية الأنجح لا يثير اهتمام أحد سوى منظمة الصحة العالمية. ويتناسى الجميع أن التكلفة الاقتصادية التي دفعتها الصين مقابل إغلاق إقليمٍ عدد سكانه 60 مليون نسمة، واستمرار بقية البلاد في العمل والإنتاج (وهو النموذج الذي اتبعته إيطاليا في البداية، حين أغلقت الشمال قبل إغلاق البلد بأكمله) لا تقارن بثمن إغلاق جميع المرافق في دول أخرى.

ليس أمام الدول التي لا تتوفر لديها قدرات الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ولا قدرات الصين وكوريا وسنغافورة، سوى أن تعمل ما في وسعها في الوقاية بالحجْر وغيره، وأن تعتمد على توعية المواطنين وتضامنهم، في انتظار أن يكتشف غيرُها اللقاح. فهل تفعل ما في وسعها فعلًا؟

8) - ترامب

تظهر طيبة بعض الناس وطبيعتهم الخيّرة في زمن المخاطر والأزمات، ويقمع الخوف طيبة البعض الآخر، للأسف، مثلما يظهره عند غيرهم. ولكن ثمّة أفراد لا يُظهرون أي جانب خير في الأزمات، لأنه ليس لديهم مثل هذا الجانب أصلًا. ومنهم الرئيس الأميركي في زمن كورونا، فقد تجاهل الوباء بدايةً واستخفّ به، وسخر منه في مسلك رجولاني (ماتشوي)، ثم أصيب بالرعب من فقدان الأصوات، فقام بخطواتٍ؛ مثل استغلال الخوف من الوباء لتحويله إلى كراهيةٍ ضد الأجانب (الصين)، والدخول في منافسة صبيانية مع الأوروبيين: "من أسرع؟" و"من أفضل؟". حالته لا علاج لها حتى بعد إيجاد علاجٍ لكورونا.

الصين مصدر الوباء، وهذا لا يبرّر التسمية العنصرية الترامبية المتمثلة بـ "الفيروس الصيني"،

فهو بيولوجي وليس صينيًّا؛ مثلما يكون من الخطأ الاستمرار في تسمية إنفلونزا بداية القرن الماضي بالإنفلونزا الإسبانية التي لم يكن مصدرها إسبانيا أصلًا. ولكن تَستُّر الصين على الوباء مدة طويلة أسهم في انتشاره خارج الصين أيضًا. كما أنها لم تكتفِ بذلك، بل عاقبت الطبيب الذي حذَّر مِنه ومِن تفشّيه.

أنت تجلس في بيتك في أميركا، أو في منطقة أخرى من العالم، يشغلك الوباء وألف قضية أثارها بشأن مسار حياتك. ولكنك تجد متسعًا لتكون حانقًا على شخصٍ مثل ترامب، أصبح بقدرة قادر رئيس دولة، وجاء الوباء وهو يشغل هذا المنصب، ولكن كل كلمةٍ يقولها، أو فعلٍ يقوم به، يبينان أنه يعتبر شخصَه الموضوع الوحيد، وبعده بمسافة طويلة جدًّا تأتي أرقام البورصة موضوعه المحبب الذي لا يفقه فيه شيئًا أيضًا.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في 4 نيسان/ أبريل 2020، أنه منذ توقفت الصين عن التستر وإبلاغها منظمة الصحة العالمية عن وجود الوباء/ العدوى فيها، في بداية كانون الثاني/ يناير حتى شروع الولايات المتحدة في إجراءاتٍ (منها وقف الرحلات من الصين)، دخل مطاراتها 430 ألف مسافر من ذلك البلد (منهم 40 ألفًا بعد التقييدات)[14]. هذه مسؤولية ترامب، وليست مسؤولية الصين. وسبق أن نُشِر أنّ ترامب أوقف مشروعًا بحثيًّا مشتركًا مع الصين في مجال الفيروسات والأوبئة، مقرّه ووهان نفسها، وهو المختبر الذي تشكّ إدارته حاليًّا في أنه مصدر الفيروس. مفارقات عجيبة تلاحق الرئيس العجيب.

نجمت حالة الإنكار التي عاشها ترامب عن خشيته من معرفة الجمهور الحقيقة عن الوباء، وأثر الإجراءات الواجب اتخاذها في الاقتصاد والأجواء العامة "المتفائلة" في عام انتخابات. وفي أثناء كتابة هذه السطور، كان ترامب قد عاد إلى فزعه من توقف الاقتصاد ودعوته إلى العودة إلى "فتحه" من جديد، بصيغه تحريض ودعوة إلى العصيان ضد حكام الولايات الديمقراطيين الذين يخالفونه الرأي، واصفا من تظاهروا بأسلحتهم في هذه الولايات بأنهم أناس "عقلانيون" .

أكثرت هوليوود من إنتاج أفلام الكوارث. ويظهر في بعضها حكّام ولايات ورؤساء بلديات أخفوا وجود خطر محدق أو مؤشّرات عن وقوع كارثة، على الرغم من تحذيرات خبراء. ولكيلا يتسببوا في الهلع أو يعرقلوا مشاريع اقتصادية، تسببوا في مضاعفة الكارثة. ربما شاهدها ترامب، ولكنه لا يذكر منها إلا أنّ خبراء وسيمين وقعوا في حب خبيراتٍ فاتنات، وأنهم أنقذوا البشرية معًا في الدقيقة الأخيرة.

ويوم 15 نيسان/ أبريل نشرت صحيفة واشنطن بوست أن اسم ترامب سوف يظهر على شيكات الخزانة الأميركية التي سوف ترسل إلى 70 مليون مواطن، تعويضًا عن الأضرار التي سببها لهم الوباء كأنها مكرماتٍ ملكية، وكأنه يدفعها من جيبه. يحدث هذا لأول مرة في التاريخ الأميركي.

سيئات ترامب لا عدَّ لها ولا حصرَ، ولكنه لم يخترع استخدام علاج الملاريا في معالجة المصابين

بفيروس كورونا. والعلاج حقق بعض النتائج في بلدانٍ كثيرة (علاجا مساعدا، لا وقاية) قبل أن يسمع عنه. وأن ترامب يروّجه لا يعني أنّ على المعارضين للرئيس الأميركي مناهضة العلاج التجريبي المساعد بهذه الحدّة. ثمّة نبرة وصائية عند بعض الليبراليين، وهذه النبرة هي التي أمضت أسلحة الشعبوية ضدهم.

أذكر هنا أنّ أطباء سودانيين كانوا أول من قالوا إن العلاج ضد الملاريا يمكن أن يسهم في مواجهة كورونا إلى أن يتم صنع لقاح. سخر بعضُ من سمعهم، ولم يهتم آخرون. ولكن حين صرّح بذلك أطباء فرنسيون وتبعهم ترامب غدَا الموضوع جدّيًا، أما السودانيون فقد أُهملوا، ربما لأنهم سودانيون وأفارقة. ولا يرى طبيبان فرنسيان في أفريقيا سوى قارّة تصلح لاختبارات اللقاح المضاد على سكانها.

9) - عن "عودة الدولة"

يُحيِّرك من اكتشف فجأة أهمية الدولة وأنها عادت، أو صعدت. وهل اختفت الدولة، أو غادرت، أو نزلت قبل الوباء؟ من زعم إنّ العولمة انتصرت على الدولة، باعتبارها في مصطلحاته ومفاهيمه نقيضها أو خصمها، صدّق نفسه، فتفاجأ الآن، مع أنه كان في وسعه أن يلاحظ ما بيّنته التطورات خلال العقدين الماضيين: فحين كانت العولمة في مجال تصدير رؤوس الأموال والعولمة الاستهلاكية والثقافية والرقمية، وفي مجال الاتصالات والتنقل، في تصاعد، كان كذلك نفوذ الدولة ومكانتها. وفي ظل العولمة ذاتها، قامت عشرات الدول الحديثة في وسط آسيا وأوروبا الشرقية والبلقان. وأخيرًا، انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. كما ثبت أن العولمة، التي أنتجت ثقافة عالمية جديدة، أيقظت أيضًا الثقافات والهويات المحلية والقومية في الوقت ذاته. والحقيقة أن العولمة لم تُنْهِ الدول ولا القوميات، بل تخلقت في ظلها دولٌ جديدة، وتقوْمنت إثنيات.

الدولة التي تحتكر العنف الشرعي، وتشرّع القوانين، وتنفذّها، وتحكم في النزاعات بين الناس، وتصدر وثائق الهوية والأحوال الشخصية، وتقرّ الميزانيات وتجبي الضرائب ... إلخ، هي نفسها الدولة التي خاضت الحروب، وأصبحت أكثر قوةً ونفوذًا بعد ذلك، وهي التي استفادت من التكنولوجيا المعولمة في تطوير قدرتها على الضبط والسيطرة على المستوى المحلي. وهي الدولة التي تتصارع القوى السياسية للسيطرة عليها وحكمها. وهي التي تشغل الناس طوال اليوم بأخبار السياسة والاقتصاد، وتحتل الحيز الرئيس، ليس فقط في وسائل الإعلام، بل أيضًا في مجالس الناس، هل أصبحت فجأة مهمةً في زمن كورونا، لأنها أغلقت الحدود وفرضت العزل المنزلي؟ عجيبٌ أمر الرومانسيين الذين يرون في هذا تغيرًا عظيمًا. لقد عرّف كارل شميت، أحد المفكرين القانونيين الألمان قبل الحرب العالمية الثانية، الدولةَ تحديدًا بقدرتها على فرض نظام الطوارئ. وقد اعتبرتُ (في كتابي الأخير حول الشعبوية) تعريفه مجرّدًا، لأنه يقوم على الاستثناء لا على القاعدة، وكان هذا هو سبب إعجاب النازيين به. وفي رأيي، يجب أن يكون تعريف الدولة قائمًا على القاعدة؛ أي على وظائفها في الأزمنة العادية، ومنها إلى حالة الاستثناء، وليس العكس. وربما سوف نشهد خطابًا ونقاشاتٍ سياسيةً في المراحل التالية لانقشاع الأزمة، حول إعادة ترتيب وظائف الدولة، مستوحاة من الظروف التي خلقتها أزمة الوباء وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

يتطلع الناس إلى الدولة في زمن الكوارث؛ لأنها المجتمع المنظّم ذاته في صيغته السيادية، ولأنها

المؤسسة الشرعية التي يمكن أن تعلن منع التجول وتوزع المؤن، وتخصص الميزانيات وتستنفر الجيش، وتستدعي الاحتياط، وتُصدر الأوامر، وتعلن حالة الطوارئ. ولهذا السبب، ولأسبابٍ أخرى كثيرة أيضًا، يرغب الناس في تحديد سلطات الدولة في غير حالات الطوارئ، ومنع تعسّفها حتى في هذه الحالات. وليس هذا الأمر بجديد.

لا يدلّ إغلاق الحدود في حد ذاته على شوفينيةٍ جديدة، أو على صعود قوة الدولة، فالدول غير الجاهزة لمواجهة الوباء لا تستطيع سوى القيام بهذه الخطوات؛ إذ إن الوقاية السالبة بالمنع والإغلاق هي سلاحها الأول. لقد أُغلقت أحياء ومدن، وأُغلقت بنايات ومنازل أيضًا. وتمثل الحدود السياسية المجال الأوسع الذي يمكن أن تغلقه الدولة لمنع انتشار العدوى. لا علاقة لهذا بقلة الإنسانية، ولا بالعنصرية. وذلك خلافًا لرفض معالجة مرضى داخل نطاق الدولة، لأسباب عنصرية أو غيرها.

حتى الذين سارعوا إلى نعي الدولة، وكل منظّري الـ "ما بعد"، على أنواعهم، باتوا يتحدّثون عن عودة الدولة في ظل الوباء. في الأزمات، يتطلّع الناس إلى الدولة. إنها المرجع في زمن الكوارث، حتى الطبيعية منها، والإطار الوحيد المنظم القادر على اتخاذ خطواتٍ شاملةٍ وملزمة. وتصبح حدود الدولة هي مرجع التصنيف إلى "نحن" و"الآخرين". أول ما يهمك هو أرقام المصابين والمحجورين والمعالجين في الدولة، وعدد الفحوص التي أُجريت، وعدد المتعافين، وعدد الأسرّة وأجهزة التنفس في مستشفيات الدولة التي تعيش فيها. وهي كذلك عنوان اللوم والنقد.

الجميع يتوقع الفعل من الدولة. وهي التي تُلام على الفعل، وعلى عدم الفعل، إلى حدِّ أنه يصبح من الصعب أن تعرف كيف تُميِّز الخطوات المتخذة ضد المرض؛ أهي مدروسة فعلًا؟ أم ناجمة عن عجزٍ؟ أم استجابة لضغوط الرأي العام؟ كما أن الوباء العالمي يُبيِّن نسبية الحدود، وتواضع إمكانات الدولة. ولذلك، أنت لا تتوقف هنا، أنت تتابع ما يجري في العالم بأجمعه. ولأول مرة تهتم بمتابعة يومية لتقارير منظمة دولية ومؤتمراتها الصحفية.

سوف تضطر الدول إلى التفكير بجدّية في طول مدة الإغلاقات على أنواعها؛ إذ ستظهر تداعيات تعطيل مرافق، تبدو لأول وهلة غير حيوية، على العمل والإنتاج في المرافق الحيوية التي ما زالت عاملة، ومن المرجّح أن يحصل تشويش في إسناد المرافق الحيوية، ومنها الصحية، وتزويدها بما تحتاج إليه من غذاء ومعدّات ودواء وغيرها. ولا أتحدّث عن الآثار على الاقتصاد الكلّي، فهذه قصة أخرى، بل عن الأثر الفوري المباشر في حياة الناس التي تهدف الإجراءات إلى حمايتها.

10) - المؤامرة، الشائعة، العنصرية

تبدأ مشكلة "نظرية المؤامرة" في التسمية، فهي ليست نظريةً، بل تفكير خرافي يفسّر كل ظاهرة بقصة أو حكاية؛ مثل الأساطير تمامًا. ثمّة مؤامراتٌ في السياسة وغير السياسة، في الحرب كما في السلم. وسوف تظل توجد مؤامرات طالما يقوم فاعلون في السياسة والاقتصاد بالتخطيط سرًّا لفعلٍ لا يتوقعه الطرف الآخر من أجل التفوق عليه، أو تسجيل نقاط ضده، وتحصيل نتيجة يستفيدون منها ويتضرّر منها ذلك الطرف. أما ما تسمى "نظرية المؤامرة" فهي تفسير كل ظاهرة يعجز صاحب "النظرية" عن تفسيرها (أو ينتابه كسلٌ مزمن يمنعه من بذل الجهد اللازم)، حتى لو كانت ظاهرةً اجتماعيةً أو طبيعية (في حالة كورونا مثلًا)، بمؤامرة يقف خلفها دائمًا الطرف الذي يجسّد الشر في نظره. ولذلك غالبًا ما تروي حكاية المؤامرة أنّ أطرافًا متعارضة يتهم أحدها الآخر بالمسؤولية عن أمرٍ يعتبره كلاهما قبيحًا ويفيد إلصاقه بالطرف الآخر الذي يفترض أنه لا يتورّع عن هذا الفعل، فإذا ناقشت وجود المؤامرة المزعومة، يسهل اتهامك بأنك تبرّئ الطرف الشرير، وكأنك تدّعي أنه يرتدع عن فعل الشر.

المؤامرة في هذه الحالة خفيَّة، ويُكشف عنها بـ "سيناريوهات" مرجّحة، وقصص متماسكة سرديًّا فقط وليس منطقيًا، ولكن من دون إثباتات. هكذا أصبحت الثورات العربية مؤامرةً في نظر الأنظمة العربية ومثقفيها، والمتهم بالطبع هو دولٌ معادية تتغير هويتها بحسب الدولة المعرّضة للمؤامرة المزعومة. وهكذا أصبح "داعش" نتاج مؤامرة إيرانية أو سعودية أو أميركية، بحسب هوية المدّعي.

ولا تنفع الحجج في تفنيد المؤامرة، لأن كل دليلٍ تجلبه ضدها يصلح أن يكون دليلًا على وجود

محاولاتٍ للتغطية على المؤامرة. عند بداية انتشار الوباء، نُسجت قصص عن مؤامرة أميركية ضد الصين، وبعد ذلك أصبحت المؤامرة أميركية ضد الصين وإيران (على لسان المرشد خامنئي نفسه، وعلى لسان مقتدى الصدر في العراق، وليس على ألسنة مجرّد إعلاميين وكُتَّاب غريبي الأطوار)، ثم بدأ الحديث عن مؤامرةٍ صينية ضد الغرب. حتى لو ثبت أن الفيروس انتقل من مختبر في الصين، وأنه مركّب أو مصنوع، فهذا لا يعني أنه نتاج مؤامرة. هناك أيضًا صحفٌ هندوسيةٌ تتهم المسلمين بنشر الفيروس، ويتعرّض مسلمون إلى هجمات في الشوارع. والغريب أن المهاجم الغاضب غالبًا ما لا يخشى أن ينقل إليه المُعتدَى عليه العدوى. وهناك مصدر رسمي بحريني يتهم إيران بشنّها هجومًا بيولوجيًّا على البحرين، وبأنّ الفيروس من صنعها وتصنيعها. ولا نهاية للمؤامرات. وأخيرا، أصرَّ كاتب أميركي في صحيفة وول ستريت جورنال[15] أن يجمع كل تفاهةٍ وسخافةٍ مكرورة قِيلت، مفادها اتهام اليهود بأنهم خَلْف "مؤامرة كورونا" للتغلب على الصين وإيران، بعد أن فشلوا في ذلك في السياسة والحرب، في مقال واحد. ليختم مقاله حامدًا الله على وجود إسرائيل لحماية اليهود من هؤلاء المعادين للسامية.

انتشرت الأكاذيب والشائعات والأفكار العجيبة حول أصول الوباء، وأخيرًا تنمّطت، فأصبحتَ تعرفُ ما يُفضَّل أن تقرأه، وما عليك أن تتجنّب حتى إلقاء نظرة عليه. ثمّة مرضى بهوس لَفْت النظر وطلب الإعجاب والاعتراف بواسطة نشر الصور المزيفة والشائعات، لا يوقفهم وباءٌ ولا حرب عالمية، وعلى نحو متناقضٍ حتى الوباء لا "يعالج" المرض الذي ابتلوا به.

اختارت قناة سي إن إن مضمونًا مناهضًا للشائعات والخرافات لفاصلٍ تبثه في هذه الأيام بين البرامج، مؤلَّف من جمل مختصرة وقاطعة، وإليكم النص مترجمًا (الأفعال بالعربية متعدّية في بعض الجمل ولكن تركناها من دون مفعول به):

في زمن اللايقين الحقائق توفر الوضوح

في زمن الهلع الحقائق توفر الراحة

في زمن التضليل الحقائق تصحّح

في زمن الانقسام الحقائق توحّد

في زمن الأزمة الحقائق هي الأهم

يلخص هذا النص القصير الموجّه ضد الشائعات والخرافات، والداعي إلى الاعتماد على الحقائق، تفاؤلَ فلسفة التنوير، منذ القرن الثامن عشر، الذي يذهب إلى أن الحقائق كفيلةٌ بتحرير الإنسان، فهي توفر الوضوح والراحة، وتصحّح السياسات الخاطئة، وتوحّد البشر. مَرَّ وقت طويل جدًّا منذ القرن الثامن عشر. وفي هذه الأثناء، أصبحنا نعرف أن هذا ليس صحيحًا بالضرورة، وأن الحقائق قد لا تكون مصدر راحة، وأنها لا توحّد الناس. ولا يكفي إدراكها لتحرير البشر. وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد بديلٌ من التمسّك بالحقائق أساسًا للتفكير العقلاني، وصولًا إلى الاستنتاجات الصحيحة، أما استخدامها فمسألة أخرى لا تتعلق بالحقائق وحدها، ولا حتى بنهج التفكير العقلاني وحده. موضوعٌ طويل لن أخوض فيه. لكنّ تفاؤل سي إن إن، الذي لا أساس علميًّا له، مشروعٌ ومبرّر لأنه مقصود ومُوجَّه لمكافحة الشائعات والخرافات والشعوذة؛ أي إن المقصود به هو التأثير في الاتجاه الصحيح.

لا يقع الإعلام الرصين في منزلق البروباغندا الرخيصة، ولكن حتى الإعلام الرصين ينجرُّ خلف

نِسَب المشاهدة. فمثلًا، لا أساس لوجود مقابر جماعية لدفن ضحايا وباء كورونا في جزيرة هارت قرب نيويورك. صورة صفّ التوابيت في خندق طويل، ليست جديدة. فهناك درجت سلطات المدينة على دفن مشرّدين "مجهولي الهوية" أو "بلا أهل وأقارب" معروفين. الظاهرة فظيعة في حد ذاتها. ولكن الإعلام مُصِرٌّ على أن ينشر الصور على أنها مقابر جماعية لضحايا كورونا يليها التكذيب؛ لكيلا يفوّت الإثارةَ في الصورة في زمن الوباء.

حتى الإعلام الجِدِّي يسقط في فضيحة التظاهر المُسِفّ بالموضوعية، حين ينشر خبرًا يعرف ناشره حق المعرفة أنه كاذبٌ، ويتيح التكذيب لصاحب الشأن. وأحيانًا يتضمن الأمر تحريضًا حقيقيًّا على شخصٍ ما، فيلصق بالذاكرة أكثر مما يعلق بها التكذيب. إذا كان الخبر كاذبًا من أساسه أو مُختَلقًا والمحرّر يعرف ذلك، فإنه ليس خبرًا أصلًا، ولا يجوز نشرُه حتى لو تلاه تكذيب. ونشره فعلٌ مغرضٌ. الخبر المرجّح الذي يصعب التأكّد من صحته، على الرغم من بذل الجهد، هو الذي ينشر مع تكذيب أو تشكيك غيره؛ أما الادّعاء الكاذب والمختلق فليس خبرًا، بل افتراءٌ؛ حتى لو أُتيح لصاحب الشأن التعليق للتغطية على فِرية النشر.

من الطبيعي أن يوقظ وباء فيروسيٌّ ظاهرة إنسانية أخرى تجعل منها وسائل الاتصال وباءً شديد العدوى، ألا وهو "وباء الجهل غير الصامت"، إنه الجهل الناطق، المدّعي. فلا يساوي الوباء بين من يعتمدون على تفسيراتٍ عقلانية للوباء ومواجهته ومن لم يتحرّروا من براثن الجهل والتفسيرات الغيبية للكوارث والتحدّيات التي تواجه المجتمعات عمومًا.

وتواجه دول ومجتمعات عواقب تشجيعها التفسيرات الجاهلة غير العقلانية، وإهمالها التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم) في خططها التنموية، وذلك حين تحثّ المواطن على أن يثق بما تصدره من بيانات وأخبار، وأن يلتزم بالتعليمات، أو عند مواجهة الهلع العام، وصولًا إلى عدم التدافع والالتزام بالدور للحصول على مستلزمات التعقيم أو الحصص الغذائية، بل في حثه أيضًا على أن يثق بما تقوله من أخبار ومعطيات وإجراءات.

يجعل إهمال الأوبئة، بسبب الفقر والجهل والغيبية، التصدّي لوباء الفيروس في لحظة الأزمة أكثر تعقيدًا وذا تكلفة إنسانية أعلى. أليس غريبًا أن يتكرّر في تلك البلدان استنجاد الدولة برجال الدين وعلماء التربية والعلماء لإقناع الناس بأن الوباء قاتلٌ، وأن ما يروج من خرافات حوله غير علمي وغير ديني. حكومات هذه الدول تخوض المعركة على أكثر من جبهة، منها جبهة ما جنته من عدم الالتفات إلى الجهل واللاعقلانية.

دعا رئيس حكومة الهند ناريندرا مودي (صديق ترامب ونتنياهو) إلى إضاءة الهنود الشموع معًا في جميع أنحاء البلد في الوقت ذاته، في الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 5 نيسان/ أبريل، لتبديد ظلام وباء كورونا كما قال. ولا أدري، ربما تجاوبت معه طبقةٌ معيّنة. ولكن من الهند نفسها، وردت مشاهد مصوّرة لقاطني أحياء فقر يطردون بالعصي والحجارة طواقم طبية جاءت لإجراء فحوصٍ أو للإرشاد. قيل إنهم يعتقدون أن الطواقم الطبية هي التي تتسبب في الوباء. ربما يفضلون ألَّا يعرفوا، أو ربما يعرفون أنهم لن يعالجوا على أي حال، بل قد يحاصرون ويمنعون من العمل فيجوعون؛ فقط لمنع خطرهم عن الأحياء الغنية، وربما يعتقدون فعلًا أن الطواقم الطبية تريد أن تُلحق بهم ضررًا. خطر ببالي ألفُ سببٍ لهذا السلوك الغاضب. ولكن، على أي حال، أوبئة الفقر والجهل والعنصرية الطبقية المنتشرة في مثل ذلك البلد تقزّم كورونا بالتأكيد.

المشاهد من الهند التي تُعد أكبر ديمقراطية في العالم لأن عدد سكانها يتجاوز 1.3 مليار نسمة

تذكّرك بأنها في الحقيقة ديمقراطية لـ "نخبة" طبقيةٍ وثقافيةٍ مؤلفة، على مختلف شرائحها، ربما من 50 مليون مواطن، وأنه في هذه الديمقراطية العجيبة ما زال بوسع الشرطي أن يركّع المواطنين جماعاتٍ في الشارع ويؤدّبهم بالعصا (استخدام إبداعي لعصا لعبة الكريكيت) مثل التعامل مع القاصرين في أزمنةٍ سابقة، أو كما كان المعلمون يؤدّبون التلامذة في مدارس حدَّثك عنها شيوخ القرية. إنها الهند التي يتطوّر فيها قطاع "الهاي تيك" على نحو مطرد، وتصدّر الأدمغة إلى الولايات المتحدة، وتطلق الأقمار الصناعية، وتتميز بصناعة الفولاذ وصناعاتٍ ثقيلة أخرى، ولديها برامج نووية مشتركة مع إسرائيل، وتطوّرت فيها الخدمات الاستعلامية للصناعات الغربية على أنواعها.

إذا اجتمع الخوف من المجهول، ولا سيما المتعلق بالموت ونسج الأساطير حوله، مع التعصّب الأهلي المحلّويّ للجماعة الصغيرة، فإنه يصل أحيانًا إلى حد العبث؛ ذلك أنّ الجماعة المحلية المهمشّة عرضة دائمًا لأن تكون الضحية التي تتقمّص دور الفاعل. الجهل والتضامن ضد المجهول يُحوّلان الخوف إلى غضبٍ ضد أي عنوانٍ عيني متاح و"معروف". قرأت خبرًا[16] غريبًا وغير مفاجئ (وهو بذاته تزامنٌ معتاد في هذه الأصقاع) عن اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن في قرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية في مصر؛ إذ حاول أهالي القرية منع دفن جثمان طبيبةٍ توفيت في مستشفى العزل في الإسماعيلية، بعد إصابتها بالفيروس، في قريتهم.

تذكّرك مجتمعاتٌ محليةٌ تتطيّر حتى من دفن الميت الذي توفي بالمرض، ومذيعون في وسائل إعلام غير محليةٍ يشنّون حرب شراشيح وفزّاعات عليه، بقائمةٍ من المأكولات والمشروبات الشعبية، إلى المكان والزمان والسياق الذي يمكن فيه أن يهمّش العلم والعقل إلى هذه الدرجة.

لا تتوقف بعض وسائل الإعلام المصرية عن الدجل والتدجيل والهرج والتهريج بشأن الوباء وفعله، وأصله، وعلاجه بـ "المرجلة والمراجل" الفولكلورية؛ مثل شعبوية الوصفات من المأكولات الشعبية. ثمّة ابتسامة مميزة ترتسم على وجوه المذيعين الذين يعتقدون أنّ بلادهم وحدها تمتلك مأكولات شعبية. ولكنني أشتم رائحة خبث وتواطؤ مع تقصير السياسات الصحية العامة، فالتهوين من الأمر وحلُّه بالوصفات الفولكلورية قد يريح الدولة وجهازها الصحي من جماهير غفيرة ربما تقتنع به.

في الماضي، استُحضر الشر لتحميله المسؤولية عن الوباء بصورة ساحراتٍ أو ممارسين سرًا للسحر، وجرت ملاحقة "الساحرات" المزعومات وحرقهن لتهدئة الخواطر، والزعم باجتثاث الشر. وراجت أيضا مقولات العقاب الإلهي على ممارسات المجتمعات التي حادت عن تعليمات الخالق. ومنذ العصور السحيقة، اتهم "الآخر" الغريب المختلف بحمل المرض ونشره، وفي ذلك أمثلةٌ لا تحصى.

من الهند، وردت أنباء اتهام المسلمين بنشر الوباء عمدًا، ونُشر كاريكاتير لإنسان ذي رأس على شكل فيروس كورونا (كما يتداول حاليًّا) على جسم رجل مسلم؛ كما يبدو من زيّه في المخيلة الهندية. وفي بيروت اتخذ اجتماع التخلف والعنصرية صيغة أخرى؛ إذ نشرت صحيفة الجمهورية، المعروفة بمواقفها اليمينية العنصرية ضد الفلسطينيين والسوريين (وضد الآخرين عمومًا إذا لزم الأمر) كاريكاتيرًا بمناسبة 13 نيسان/ أبريل الذي يعدّه الرسام بداية الحرب الأهلية اللبنانية، يظهر فيه شكل فيروس كورونا وفي أسفله تاريخ "13 نيسان 2020"، وصورة للفيروس نفسه تلفّه كوفية فلسطينية، وفي أسفله كتب تاريخ "13 نيسان 1975". لقد صُوِّر الفلسطيني كفيروس. لا علاقة للعنصرية بالوباء والخوف منه بالنسبة إلى العنصري، بل هو مجرّد مناسبة للتعبير عنها؛ فنزوع العنصرية إلى تشبيه الآخر بوباء وسرطان وغيرها من الأمراض التي تسبب رعبًا جماعيًّا أمرٌ مجترّ ومكرور، ويفتقر إلى الخيال.

في الأسبوع الثاني من نيسان/ أبريل، تناقلت صحف عديدة أخبارا مفصّلة عن معاملة تمييزيه ضد الأفارقة في بعض المدن الصينية، وطردهم من شققهم وبيوتهم، وملاحقة وحجْر بناء على لون البشرة. واضطرّت السلطات الصينية إلى التعامل بجدّية مع الشكاوى، بعد أن احتجت دول أفريقية صديقة للصين رسميا على ما يجري.

11) - مشاهير

في زمن الأزمات الكبرى التي تعيشها المجتمعات، وتمسّ مباشرة حياة الأفراد ومعاشهم اليومي، يتقلص الحيز النفسي الذي ينفذ إليه من يسمّون مشاهير Celebrities. وترجمتها الرائجة بلفظ "نجوم" غير معبّرة تمامًا، لأن لفظ "نجوم" يشمل مشاهير حقّقوا شهرتهم لأسباب معروفة، وإن استخدم تعبير النجوم غالبًا في وصف مشاهير الفنانين والرياضيين وغيرهم، وقلَّما يصبح العلماء (بمن فيهم مَن اكتشفوا المضاد الحيوي، أو من سوف يكتشفون لقاح كورونا) نجومًا أو حتى مشاهير. وإذا شمل مصطلح الـ Celebrities النجوم "لسببٍ ما" فإن هذا ليس عائدًا إلى ذلك "السبب الما"، بل لأنهم مشاهير فقط، بسببٍ أو من دون سبب. إنها الشهرة الخفيفة المتطايرة المتبخّرة عند ملامسة العقل. والترجمة الدقيقة هي "المحتفى بهم لأنهم مشاهير"، أو المحتفى بهم عن معرفةٍ أو عن خفّة وجهل. إنه الاحتفاء بالشهرة في حد ذاتها.

لكل إنسان الحق في أن يعبر عن رأيه. ولكنه حقّ مجرّدٌ لا معنى له إذا كان الممارس لهذا الحق

لا يعرف عما يتكلم، أو يتكلم بلا هدف، أو أنّ دافع كلامه ليس سوى قراره استغلال هذا الحق، لأنه لا يستطيع أن يجلس بصمت. على كل حال، فإن وقوع واقعة التعبير أمرٌ لا بد منه، وغالبًا ما لا يلاحظ ضررها لأنه محدود، فالإنسان غير المشهور، "غير المحتفى به"، لا يُولَى اهتمامًا خاصا، وفي أفضل الحالات يجد من حوله من يناقشه أو يساجله أو يقرّعه. المصيبة أن بعض "المشاهير" "لأنهم مشاهير"؛ أي من دون تقديم شيءٍ ذي معنى في هذه الحياة غير الشهرة بلا معنًى (إلا بالنسبة إلى مَن يجدون في الشهرة ذاتها معنًى) يكسبون مالًا ومكانة (عابرةً غالبًا) بسبب الشهرة، ويكتسبون مع المال والشهرة ثقةً بالنفس يُحسَدون عليها، فيقولون كلامًا في السياسة والفن والطب واللقاحات، وأحيانًا ينتقلون حتى إلى الوعظ. ومع أن الكلام يكون غالبًا مفصلًا لإثارة الإعجاب بحسب ذوق المتلقين؛ أي إنه أيضًا لغرض الشهرة، فإنه، حين يكون عفويًّا، يفشل في إخفاء الضحالة والسطحية والفجاجة، وأحيانًا يكشف حتى فظاظةً سوقيةً شوارعيةً فيبدّد في نزوة كلامية جهودًا مُضنيةً بذلتها مساحيق الشهرة في إخفائها، وقد يحتمل الناس الأمر في الأيام العادية كـأنه من أقدار العيش في هذا العصر، وإنْ ضاق بعضنا ذرعا به. ولكن أيّ بنت شفة ينبسون بها في زمن الحروب والأوبئة، حين تَكفي الناسَ مصائبُها، وأيّ إيماءةٍ يأتون بها، تقابل بسأْم شديد وتسقط فورًا خارج السياق في سلة المهملات التي ألقيت فيها الكمّامات والقفازات المستعملة، فليس لدى أحدٍ أعصاب لسماع سخافاتهم. أفضل ما يفعلونه هو استغلال الإغلاق لتبرير صمتهم. إنهم موجودون. نعم، نعرف ذلك، ولا حاجة إلى إثبات وجودهم. المشكلة أنهم يعتقدون أنه إذا خرجوا من التداول في وسائل الاتصال سوف يزولون من الوجود. وربما يصعب إقناعهم بغير ذلك لأنهم محقون فيه. بعضهم خرج ليتطوع ويُصوَّر وهو يتطوع. حسنًا. هذا أفضل من الكلام على الأقل. وربما يكون خروجه للتطوّع فعلًا تثقيفيًّا فعلًا إذا التزم الصمت.

من اللطيف أن يتمتع الفنانون، على أنواعهم، بحد أدنى من الثقافة، إضافةً إلى رخامة الصوت في الغناء وحسن الأداء في التمثيل والمهارة الفائقة في العزف، وحينئذٍ قد يفيد أن يستغل الفنان شهرته في قول شيء ذي فائدة لمجتمعه أو للمراهقين المعجبين أو غيرهم. هذا حسنٌ. لكن، للأسف، غالبًا ما لا تأتي هذه الأمور سويةً. ولا يقلل ذلك من تمتعنا بالصوت الجميل وحُسن الأداء في التمثيل أو الإخراج أو العزف. الفنان المثقف فعلا يكون سَكوتًا متواضعًا يدرك أن ما يقدمه للناس والمجتمع هو ما يُتقنه، كما أن ثقافته تظهر في رقي فنّه. وغالبًا ما يكثر أسخفهم من الكلام واللعب خارج دوره لأنه أجهلهم، فالجاهل يتمتع بثقة بالنفس، وإذا أصبح مشهورًا، تتحوّل الثقة بالنفس إلى غرور، فلا يعود في الإمكان إيقافه، أو ثنيُه، عن الخروج علينا شاهرًا جهله وعنصريته وآراءه المسبقة، أو مواقف تكشف عن خليط من الغباء والفظاظة الرعاعية. ومن ذلك أن ممثلة، لم أعرف اسمها من قبلُ، ولا أريد أن أذكره من بعدُ، اقترحت، أخيرا، إجراء تجارب للقاحات كورونا في بلدها (وكأن اكتشاف اللقاحات أمرٌ جارٍ في بلدها على قدمٍ وساقٍ) على السجناء في السجون السعودية، خصوصًا "الأمنيين" منهم، بدلًا من الجرذان والقرود (أين تجري التجارب على القرود؟). هل من طريقة لِلَجم وسائل الإعلام عن الاهتمام بما "يفكّر" فيه هؤلاء وما "يعتقدون" والكفّ عن التنافس مع وسائل التواصل بدلًا من ترشيد الأخيرة وعقلنتها، ولا سيما أن من يحتفي بهم الناس في مراحل الأزمات هم الذين يوصلون إليهم المواد الغذائية، والذين ما زالوا يصلحون خطوط الإنترنت إذا انقطعت، ومَن سبق أن ذكرنا ممَّن يؤدون فعلًا مباشرًا في التخفيف من الأزمة؛ كالطواقم الصحية، أو فرق التعقيم، أو المتطوّعين الذين يقومون بخدمات اجتماعية أو إنسانية أساسية.

12) - اقتصاد معلّق، اقتصاد متوقف

يدور نقاش عالمي متعدّد الآراء حول الاقتصاد وصحة الناس. إنه حوار عابر للحدود. وثمّة تداول مدني وتبادل غير مسبوق للأفكار بين السياسيين والخبراء والصحفيين ورجال الأعمال والمتضرّرين من الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، الجميع يدلي برأيه من بيته. حدث غريب وجديد. وأعتقد أن فيه عناصر إيجابية.

ثمّة عودة في الخطاب الشعبي غير مصاغة برنامجيا بعد إلى تأييد دولة الرفاه. مشكلتها أن حملتها التقليديين من قوى الاشتراكية الديمقراطية قد ضعفوا، وسبق أن تساوقوا مع النيوليبرالية. ولذلك إذا لم تعد هذه الأحزاب إلى أداء دورها التاريخي فقد تتخذ هذه العودة صيغا أخرى.