16 فبراير 2020

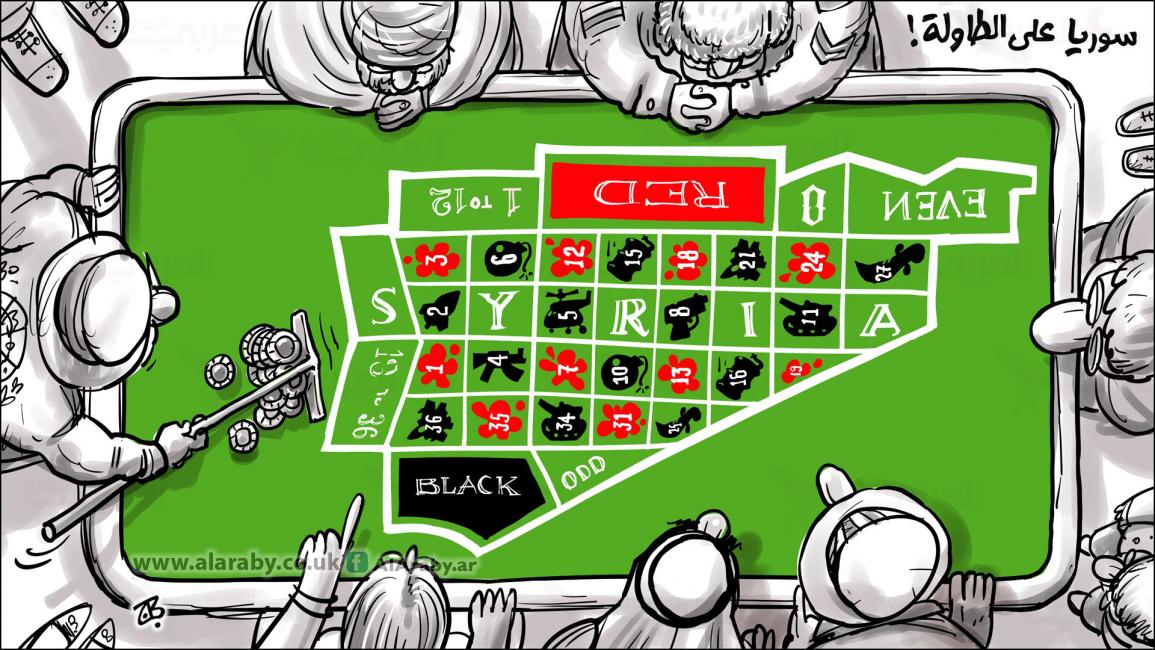

البعد السوري في التأزيم الإقليمي الراهن

ما تزال الهزّات الارتدادية للزلزال الداخلي السعوديّ تضرب مناطق مختلفة في العالم العربي. وقد جاء دور لبنان، ليكون المحطة التصعيدية الثالثة في مسار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للوصول إلى العرش بعد حرب اليمن، وحصار قطر. فبخلاف معظم التوقعات، أعلن رئيس الحكومة اللبنانيّة، سعد الحريري، استقالته من منصبه بطريقة كرنفاليّة، رافقها خطاب تصعيدي غير مسبوق تجاه حزب الله وإيران.

ومع أن الوقوف على مسببات الاستقالة ودوافعها على المستوى الداخلي في لبنان قد يساعد في إيضاح الصورة بشكل جلي، يتوفر إجماع كامل لدى المتابعين على أن استقالة الحريري لا تعدو عن كونها تفصيلا صغيرا ضمن استراتيجية أميركية أوسع، لاحتواء إيران في الشرق، تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب أخيرا، وتحظى السعودية بدور ريادي في تنفيذها وإحقاقها. وإذا كان الجميع الآن منشغلًا بما سيأتي، فإن الوقوف على أبعاد التصعيد الحالي من مختلف زواياه يعد ضروريا لفهم ما جرى وما سوف يجري. وبدون إعادة قراءة المتغيرات في الساحة السوريّة بدقة، يصعب علينا فهم التجرؤ السعودي، المدعوم أميركيًا، على مقارعة إيران وحزب الله في ساحة هشة مثل لبنان.

بالعودة قليلًا إلى الوراء، كانت الضربة العقابيّة ضد النظام السوري على خلفية استخدامه الكيماوي، مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، آخر التدخلات الأميركية العسكريّة في معادلة الصراع بين النظام والمعارضة. وبدت واشنطن، في الشهور الست الماضيّة، غير معنية بهذا الصراع أو مساراته؛ لقد أوقفت الدعم العسكري والمالي في غرفتي التنسيق العسكري المشترك في أنقرة وعمان (الموك، والموم)، وابتعدت كليًا عن مسار أستانة، وراحت تراقب ما يجري في جولات جنيف العبثية، باحثةً عن تقاطعاتٍ مع روسيا، لإنفاذ تهدئة في بعض المناطق، كما جرى في اتفاق الجنوب السوري الذي خرج عن قمة بوتين - ترامب، على هامش قمة العشرين في هامبورغ، في 7 يوليو/ تموز الماضي.

فهمت موسكو السلوك الأميركي "إقرارا ضمنيا" بأحقيتها في تحديد ملامح الحل السياسي

النهائي للأزمة السورية وطرائق الوصول إليه. وسعت، بالتعاون مع حليفتها طهران، إلى إنجاز تفاهمات مع أنقرة على مناطق خفض التصعيد الأربع، بما يؤدي إلى إغلاق الصراع المسلح نهائيًا، قبيل إنفاذ رؤيتها للحل القائمة على إدماج عناصر المعارضة في النظام، وكتابة دستور يضمن الحكم الذاتي لبعض الإثنيات القومية الذين تسميهم "شعوب سوريّة". ولإقرار هذا المخطط، كان على موسكو وطهران التوجه شرقًا للاستحواذ على مناطق تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور بكل ما تحتويه من موارد وثروات طبيعية ومعدنية، من أجل إعادة سورية إلى سابق عهدها.

لكن الولايات المتحدة أدركت مبكرًا مساعي موسكو وطهران، فسارعت، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى إرسال حلفائها من الفصائل العربية والكردية في قوات سوريّة الديمقراطية لاقتحام ريف دير الزور الشرقي، وتحريره من "داعش" قبيل الانتهاء من الرقة. وفي حقيقة الأمر، نجحت الولايات المتحدة في رسم حدود فاصلة لتوسع قوات النظام والمليشيات المرتبطة بها في هذه المحافظة، لتبقى الأخيرة ضمن أحياء المدينة والريف المحاذي للضفة الغربيّة من نهر الفرات المفتوح على البادية السورية.

وبعد سيطرة قوات سورية الديمقراطيّة والمجلس العسكري لدير الزور على المنطقة الحيوية من ريف مدينة البوكمال، تكون الولايات المتحدة قد وضعت موطئ قدم راسخ (قواعد عسكرية، مطارات، جنود) في المنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية الشرقية التي تمثل شريان الحياة الرئيس لسوريّة. فعدا عن آبار النفط الغنية التي يُستخرج منها أكثر من 70% من إجمالي إنتاج سورية للنفط (كان يقدر بـ 385 ألف برميل يوميًا)، تعد هذه المنطقة سلة الغذاء السوري، بحكم المساحات الزراعية البعلية والمروية التي تغذيها السدود الرئيسية (الفرات، تشرين، البعث) المنتجة للطاقة الكهربائيّة، بالإضافة إلى توفر مناجم الفوسفات، والملح، وصوامع الحبوب الاستراتيجيّة.

وبهذا المعنى، حرمت الولايات المتحدة النظام وحلفاءه من مصدر دخل رئيس لإعادة الإعمار، لتكون هذه العملية عنوان المرحلة المقبلة من الصراع السوري، إذ ستتحول مناطق "سورية المفيدة" التي قاتل النظام طويلًا من أجل الحفاظ عليها، إلى عبء ثقيل، يستنزفه وحلفاءه اقتصاديًا، وإداريًا بشكل تدريجي، كلما خفت صوت السلاح. ولن يكون للفتحات الحدودية الكبيرة التي نجحت قوات النظام والمليشيات العراقية في فتحها على الحدود العراقيّة أهمية اقتصادية مؤثرة، لأن خطوط النقل فيها تمر عبر بوادٍ ما تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية تتحرك ضمنها. وما قد يفاقم الأمر أكثر في الصراع على إعادة الإعمار فشل المساعي الروسيّة لإعادة فتح معبر نصيب مع الأردن، إذ ما تزال ترفض فصائل الجبهة الجنوبيّة القبول بهذا الأمر، وهو ما يفسر أيضًا بعدم وجود رغبة أميركية وأردنية لإعادة تشغيل هذا الممر الاقتصادي المهم لصالح النظام.

مثّل السقوط المدوي لتنظيم داعش في سوريّة فرصة لإدارة ترامب، من أجل تفعيل جهودها الرامية إلى "تقليم أظافر إيران في الخارج". في خطوة مفاجئةٍ لن تخرج من دون تنسيق مشترك أميركي - أردني، وربما إسرائيلي، استطاعت فصائل، تُحسب على المعارضة السورية في القنيطرة، السيطرة على الشريط المحاذي للجولان المحتل بالقرب من بلدة حضر. ومع أن فصائل المعارضة وظفت هذه المعركة لفك الحصار الخانق عن بيت جن، وسائر قرى الغوطة الغربية التي تئن، منذ سنوات خمس، تحت الجوع والبرد، فإن الدول سالفة الذكر وظفتها لغرض وحيد يتمثل في إبعاد حزب الله عن الحدود مع الجولان المحتل، لضمان عدم استغلالها في أي مواجهة إقليمية قادمة.

إذًا، أبعد حزب الله والمليشيات الإيرانية عن الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بشكل كامل، وفرض عليه الاتفاق الروسي - الأميركي الابتعاد 30 كلم عن حدود الأردن. ولم تعد لنقاط الارتكاز الداعمة له في الشمال السوري (نبل، الزهراء، كفريا، الفوعة) قيمة مضافة، بعد تدخل الجيش التركي. وأمام هذا الواقع، تبّنت إسرائيل، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2017، نهجًا تصعيديًا يقوم على استهداف الحزب بشكل شبه يومي في سورية، من دون أن يمتلك الأخير مقومات الرد.

وبالتزامن مع الغياب الأميركي، تحولت موسكو إلى قبلة جاذبة لقادة المنطقة الراغبين؛ إما بغرض تحييدها عن الملفات الشائكة والمتسارعة، أو كسب ودّها عبر صفقات أسلحة، تتمحور معظمها حول منظومة "أس 400" الدفاعيّة. وكما هو الشائع، أضحى تقديم التنازلات في الملف السوري الطريق الأسهل للوصول إلى قلب بوتين. ولتحقيق ذلك، بدأت السعودية تحدّث المعارضة السورية عن واقعية الطرح تجاه مسألة الأسد، وتطالبها بتغيير وجهات نظرها تجاه مستقبله، وضم قوى أخرى محسوبة على النظام، فقط لكونها مدعومة من موسكو. وعلى نهجها، سارت تركيا التي أجبرت الفصائل المسلحة على مسار أستانة، قبل أن تجري ترتيبات مع هيئة تحرير الشام لضمان دخولها إلى إدلب.

وكما هي العادة، تغيّر كل شيء في لمح البصر، فقد خرج وزير الخارجيّة الأميركي، ريكس

تيلرسون، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بتصريحٍ قال فيه إن حكم عائلة الأسد شارف على نهايته، وإن القضية تتمحور حول كيفية الوصول إلى هذه النهاية. وعلى الفور، بدأ الضغط على النظام من بوابة تمديد عمل لجنة التحقيق في الهجوم الكيماوي، وارتفعت النبرة الأوروبية، بما فيها الفرنسية، لانتقاده. بالتزامن مع ذلك، أوكل الملف السوري بعدها إلى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، الذي زار الرّقة المحرّرة من "داعش" رفقة قوات أميركية، ليتحدث من هناك عن إعادة الإعمار ومواجهة إيران.

وتعتقد الولايات المتحدة أنها حققت مأربها في سورية، من دون أن تضطر إلى دفع أثمان مادية وأخلاقيّة، وأن مكاسبها القائمة تعني بالضرورة خسائر لإيران على المدى الطويل. وهذا صحيح نسبيًا. لقد ربطت إدارة ترامب استراتيجيتها التصعيدية ضد إيران بإنجازات حربها على تنظيم داعش. ولعل المتابع الدقيق يرصد العلاقة الطردية بين داعش والموضوع الإيراني، فبعد هزيمة التنظيم في الموصل وانهياراته المتلاحقة في العراق، رفض ترامب التصديق على التزام إيران بالملف النووي، على الرغم من تأكيد منظمة انتشار الأسلحة النووية ذلك، وفرض عقوبات إضافية عليها بسبب برنامجها للصواريخ البالستية، ولوّح غير مرة بإدراج حرسها الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. وقد تبنت النهج نفسه في سورية، إذ انتقلت نبرتها الدبلوماسية تجاه طهران من المهادنة إلى التصعيد، بالتزامن مع هزيمة داعش.

وفي ظل هذا المناخ المتأزم مع إيران في سورية والعراق، ترى الولايات المتحدة أن استمرار الاستقرار السياسي في لبنان وفق معادلة سياسية يكون فيها حزب الله المنتصر لن يكون مفيدًا. ومن غير المستغرب، كما أشارت صحف غربية مختلفة، أن تكون واشنطن قد أوعزت إلى السعودية باستخدام نفوذها على الحريري، بما يؤدي إلى انكشاف حزب الله داخليًا، قبيل إعادة ترتيب ملفات الإقليم بشكل كامل.

ومع أن الوقوف على مسببات الاستقالة ودوافعها على المستوى الداخلي في لبنان قد يساعد في إيضاح الصورة بشكل جلي، يتوفر إجماع كامل لدى المتابعين على أن استقالة الحريري لا تعدو عن كونها تفصيلا صغيرا ضمن استراتيجية أميركية أوسع، لاحتواء إيران في الشرق، تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب أخيرا، وتحظى السعودية بدور ريادي في تنفيذها وإحقاقها. وإذا كان الجميع الآن منشغلًا بما سيأتي، فإن الوقوف على أبعاد التصعيد الحالي من مختلف زواياه يعد ضروريا لفهم ما جرى وما سوف يجري. وبدون إعادة قراءة المتغيرات في الساحة السوريّة بدقة، يصعب علينا فهم التجرؤ السعودي، المدعوم أميركيًا، على مقارعة إيران وحزب الله في ساحة هشة مثل لبنان.

بالعودة قليلًا إلى الوراء، كانت الضربة العقابيّة ضد النظام السوري على خلفية استخدامه الكيماوي، مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، آخر التدخلات الأميركية العسكريّة في معادلة الصراع بين النظام والمعارضة. وبدت واشنطن، في الشهور الست الماضيّة، غير معنية بهذا الصراع أو مساراته؛ لقد أوقفت الدعم العسكري والمالي في غرفتي التنسيق العسكري المشترك في أنقرة وعمان (الموك، والموم)، وابتعدت كليًا عن مسار أستانة، وراحت تراقب ما يجري في جولات جنيف العبثية، باحثةً عن تقاطعاتٍ مع روسيا، لإنفاذ تهدئة في بعض المناطق، كما جرى في اتفاق الجنوب السوري الذي خرج عن قمة بوتين - ترامب، على هامش قمة العشرين في هامبورغ، في 7 يوليو/ تموز الماضي.

فهمت موسكو السلوك الأميركي "إقرارا ضمنيا" بأحقيتها في تحديد ملامح الحل السياسي

لكن الولايات المتحدة أدركت مبكرًا مساعي موسكو وطهران، فسارعت، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى إرسال حلفائها من الفصائل العربية والكردية في قوات سوريّة الديمقراطية لاقتحام ريف دير الزور الشرقي، وتحريره من "داعش" قبيل الانتهاء من الرقة. وفي حقيقة الأمر، نجحت الولايات المتحدة في رسم حدود فاصلة لتوسع قوات النظام والمليشيات المرتبطة بها في هذه المحافظة، لتبقى الأخيرة ضمن أحياء المدينة والريف المحاذي للضفة الغربيّة من نهر الفرات المفتوح على البادية السورية.

وبعد سيطرة قوات سورية الديمقراطيّة والمجلس العسكري لدير الزور على المنطقة الحيوية من ريف مدينة البوكمال، تكون الولايات المتحدة قد وضعت موطئ قدم راسخ (قواعد عسكرية، مطارات، جنود) في المنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية الشرقية التي تمثل شريان الحياة الرئيس لسوريّة. فعدا عن آبار النفط الغنية التي يُستخرج منها أكثر من 70% من إجمالي إنتاج سورية للنفط (كان يقدر بـ 385 ألف برميل يوميًا)، تعد هذه المنطقة سلة الغذاء السوري، بحكم المساحات الزراعية البعلية والمروية التي تغذيها السدود الرئيسية (الفرات، تشرين، البعث) المنتجة للطاقة الكهربائيّة، بالإضافة إلى توفر مناجم الفوسفات، والملح، وصوامع الحبوب الاستراتيجيّة.

وبهذا المعنى، حرمت الولايات المتحدة النظام وحلفاءه من مصدر دخل رئيس لإعادة الإعمار، لتكون هذه العملية عنوان المرحلة المقبلة من الصراع السوري، إذ ستتحول مناطق "سورية المفيدة" التي قاتل النظام طويلًا من أجل الحفاظ عليها، إلى عبء ثقيل، يستنزفه وحلفاءه اقتصاديًا، وإداريًا بشكل تدريجي، كلما خفت صوت السلاح. ولن يكون للفتحات الحدودية الكبيرة التي نجحت قوات النظام والمليشيات العراقية في فتحها على الحدود العراقيّة أهمية اقتصادية مؤثرة، لأن خطوط النقل فيها تمر عبر بوادٍ ما تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية تتحرك ضمنها. وما قد يفاقم الأمر أكثر في الصراع على إعادة الإعمار فشل المساعي الروسيّة لإعادة فتح معبر نصيب مع الأردن، إذ ما تزال ترفض فصائل الجبهة الجنوبيّة القبول بهذا الأمر، وهو ما يفسر أيضًا بعدم وجود رغبة أميركية وأردنية لإعادة تشغيل هذا الممر الاقتصادي المهم لصالح النظام.

مثّل السقوط المدوي لتنظيم داعش في سوريّة فرصة لإدارة ترامب، من أجل تفعيل جهودها الرامية إلى "تقليم أظافر إيران في الخارج". في خطوة مفاجئةٍ لن تخرج من دون تنسيق مشترك أميركي - أردني، وربما إسرائيلي، استطاعت فصائل، تُحسب على المعارضة السورية في القنيطرة، السيطرة على الشريط المحاذي للجولان المحتل بالقرب من بلدة حضر. ومع أن فصائل المعارضة وظفت هذه المعركة لفك الحصار الخانق عن بيت جن، وسائر قرى الغوطة الغربية التي تئن، منذ سنوات خمس، تحت الجوع والبرد، فإن الدول سالفة الذكر وظفتها لغرض وحيد يتمثل في إبعاد حزب الله عن الحدود مع الجولان المحتل، لضمان عدم استغلالها في أي مواجهة إقليمية قادمة.

إذًا، أبعد حزب الله والمليشيات الإيرانية عن الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بشكل كامل، وفرض عليه الاتفاق الروسي - الأميركي الابتعاد 30 كلم عن حدود الأردن. ولم تعد لنقاط الارتكاز الداعمة له في الشمال السوري (نبل، الزهراء، كفريا، الفوعة) قيمة مضافة، بعد تدخل الجيش التركي. وأمام هذا الواقع، تبّنت إسرائيل، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2017، نهجًا تصعيديًا يقوم على استهداف الحزب بشكل شبه يومي في سورية، من دون أن يمتلك الأخير مقومات الرد.

وبالتزامن مع الغياب الأميركي، تحولت موسكو إلى قبلة جاذبة لقادة المنطقة الراغبين؛ إما بغرض تحييدها عن الملفات الشائكة والمتسارعة، أو كسب ودّها عبر صفقات أسلحة، تتمحور معظمها حول منظومة "أس 400" الدفاعيّة. وكما هو الشائع، أضحى تقديم التنازلات في الملف السوري الطريق الأسهل للوصول إلى قلب بوتين. ولتحقيق ذلك، بدأت السعودية تحدّث المعارضة السورية عن واقعية الطرح تجاه مسألة الأسد، وتطالبها بتغيير وجهات نظرها تجاه مستقبله، وضم قوى أخرى محسوبة على النظام، فقط لكونها مدعومة من موسكو. وعلى نهجها، سارت تركيا التي أجبرت الفصائل المسلحة على مسار أستانة، قبل أن تجري ترتيبات مع هيئة تحرير الشام لضمان دخولها إلى إدلب.

وكما هي العادة، تغيّر كل شيء في لمح البصر، فقد خرج وزير الخارجيّة الأميركي، ريكس

وتعتقد الولايات المتحدة أنها حققت مأربها في سورية، من دون أن تضطر إلى دفع أثمان مادية وأخلاقيّة، وأن مكاسبها القائمة تعني بالضرورة خسائر لإيران على المدى الطويل. وهذا صحيح نسبيًا. لقد ربطت إدارة ترامب استراتيجيتها التصعيدية ضد إيران بإنجازات حربها على تنظيم داعش. ولعل المتابع الدقيق يرصد العلاقة الطردية بين داعش والموضوع الإيراني، فبعد هزيمة التنظيم في الموصل وانهياراته المتلاحقة في العراق، رفض ترامب التصديق على التزام إيران بالملف النووي، على الرغم من تأكيد منظمة انتشار الأسلحة النووية ذلك، وفرض عقوبات إضافية عليها بسبب برنامجها للصواريخ البالستية، ولوّح غير مرة بإدراج حرسها الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. وقد تبنت النهج نفسه في سورية، إذ انتقلت نبرتها الدبلوماسية تجاه طهران من المهادنة إلى التصعيد، بالتزامن مع هزيمة داعش.

وفي ظل هذا المناخ المتأزم مع إيران في سورية والعراق، ترى الولايات المتحدة أن استمرار الاستقرار السياسي في لبنان وفق معادلة سياسية يكون فيها حزب الله المنتصر لن يكون مفيدًا. ومن غير المستغرب، كما أشارت صحف غربية مختلفة، أن تكون واشنطن قد أوعزت إلى السعودية باستخدام نفوذها على الحريري، بما يؤدي إلى انكشاف حزب الله داخليًا، قبيل إعادة ترتيب ملفات الإقليم بشكل كامل.