مدن تصلح لنهاية العالم

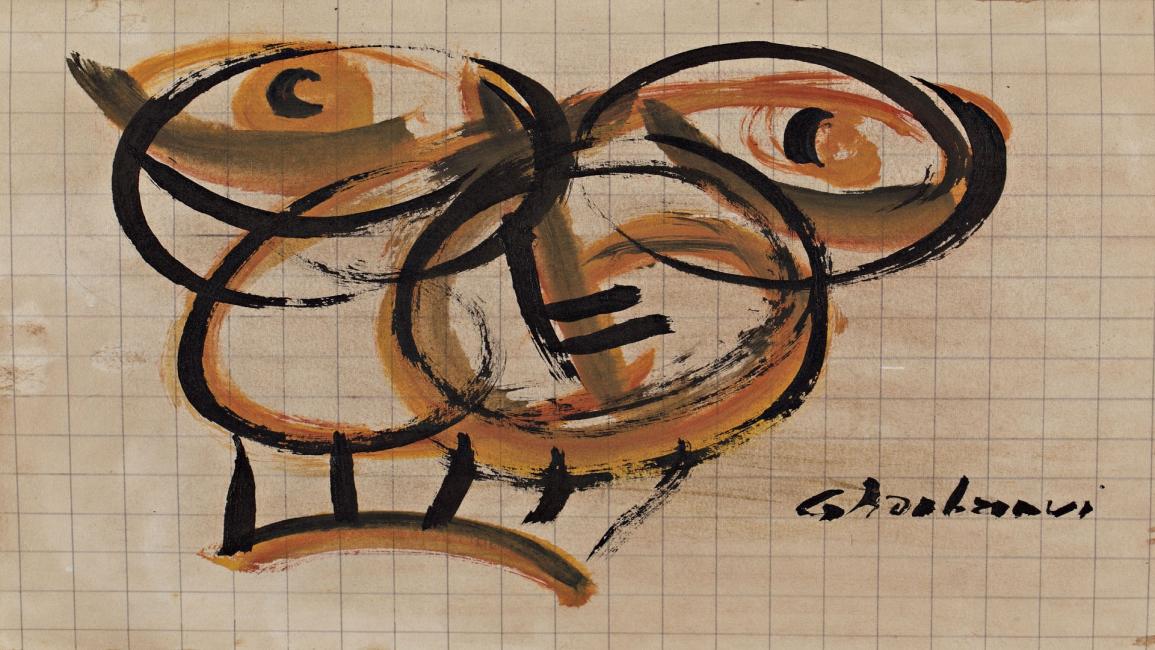

(الجيلاني الغرباوي)

قليلة هي المدن الملائمة لوداعٍ هادئ، عندما تحين نهاية العالم. حيث هدوء غير تام، وبساطة غير مُستهجَنة. لا شيء فيها يجعل الحياةَ برّاقة، فيصعب علينا توديعها، ولا شيء يجعلنا ننفر منها. فنرحل بسلام من عالم غير عادل.

لو قضينا آخر لحظاتنا على الأرض، في مكان بالغ الجمال، على البحر أو في جبل أخضر، لشعرنا بالغصّة ونحن نغادر، بينما نتمنّى الأبدية، رغم أنّ المؤمنين يطمعون في جنّة أعظم، لكنّهم يشكّون أشدّ الشكّ في إمكانية دخولها. فليس سهلاً أن تعيش بين الناس بسريرة نقيّة.

لكن، إن قضيناها في مدينة صديقة، مثل وجدة، شرقيّ المغرب على الحدود الجزائرية، وشبيهاتها، فقد نمتلك قدرة أقوى على ذلك، لكن، من دون مبالغة، لأنّنا سنصير قليلي الهمّة، وفق ما يحدث حولنا. فالناس محافظون ومتديّنون، لكن، بنسبة معقولة، لا تصل إلى حماسة فقهاء المدن الكبيرة، الذين يعيشون من أجل إشعار الناس بالذنب.

يمكن لأيٍّ كان أن يحرص على العبادة، لأنّه يفعل من أجل نفسه. لكن، من الصعب أن يعامل الناس بروح غير أنانية، لأنّه غالباً لا يظنّ أنّ مصيره يتوقّف على حسن معاملتهم. فمعظمنا يصرّ على أنّه لا يُؤذي الناس، ولو بأدنى درجات الأذى. لكن، أفضلنا يفعل ذلك بحسن نيّة. هل ننسى دعاء المظلوم ونحن ندعو على الظَّلَمة، حتّى لو كان سائقاً أحمق يخرق قانون السير؟ لو حُوسب الناس بناءً على دعوات بعضهم على بعضهم، لذهب الجميع من هذا الزمان إلى الجحيم، بتذكرة واحدة.

في وجدة، طلبتُ قهوةً بالحليب، وسألني النادل: كأس صغيرة أم كبيرة؟ فوجئت بأنّ هناك خياراً مثل هذا لمن يعيش على قدّه. لكنّ العادة تغلب الفرص التي تمدّنا بها المدن الصديقة. لذا طلبتُ الكبيرة، رغم أنّني أشرب نصفها فقط.

مدينة رحيمة، كلّها، فحتّى باعة الحلويات وماسحو الأحذية يُسمح لهم بالتجوّل في شرفات المقاهي، لكنّهم لا يُلحّون كما في المدن الكبيرة، التي تعلّم الوقاحة والإلحاح حتّى في التسوّل. ويُمكنك من جلستك في المقهى أن تنتبه إلى عدم اكتراث الناس بالناس، وهو أمر عظيم الأهمية في بلداننا الجنوبية، حيث الكلّ معنيّ بالكلّ. يريد الجميع أن يتركهم الناس لحالهم، ولا يتركون الناس لحالهم.

في هذه المدن، لن تفزعنا نهاية العالم أكثر من الموت، رغم أنّه نهاية العالم بالنسبة إلينا. لمَ بقاء العالم حين نغادر؟ حسناً، ربّما من أجل الذين نُحبّهم، وبخاصّة أولادنا. لكنّها مع ذلك نهاية حقبة مُهمّة من تاريخ العالم، وهو مرورنا فيه. لعلّنا أقلّ من ذرّة غبار، بالنسبة إليه، لكنّنا كلّ شيء لأنفسنا، فلولانا، لما كنّا هنا، خصوصاً في زمن الفرد المُبجّل، إذ يُعلمنا عصر السرعة أن نهتمّ بأنفسنا أولاً، كما يقول لنا الجميع، وينسون أنّ الناس عاشوا من أجل الناس، عبر التاريخ. فلولا العمل الكادح والمشترك، لما نشأت الأسر، التي تحتاج إلى جهود كثيرة للنجاة. فيعيش الأب من أجل أبنائه، والابن لوالديه والأخ لإخوته، أقصد الأخ الحلال، لا الأخ الذي يزاحمهم في لقمتهم. أما الأمّ، فاختِيرت منذ بداية التاريخ لتنجو البشرية. لكنّ الثمن الذي تدفعه، والذي لم تُسأل فيه، هو هناؤها الناقص دوماً، لأنّها تضع يدها على قلبها طوال حياتها، خوفاً وتعاطفاً.

لماذا تصلُح وجدة لنهاية العالم؟ لا شكّ أنّ هناك نوعاً من الصّوفية في الموضوع. ولعلّه زهد غير مقصود، جرى توارثه فطرياً، عبر تاريخ عريق من التصوّف والروحانية، تثبته حقيقة أنّ عددَ المساجد في المدينة يفوق عددها داخل أيّ مدينة في أفريقيا.

إذا كنت تريد أن تقضي أيّامك الأخيرة على الأرض، اختر مدينة زهدَت في الدنيا حينما أُغلقت الأبواب أمامها. كما فعلت وجدة، بعد أن كانت ضاجّة بالحياة ومتاعها. ثم أُغلقت الحدود مع الجزائر، ومع مليلية المُحتلّة. ففقدت ميزتها ملتقى الطرق. حيت تجد الخُضَرَ المغربية والبنزين الجزائري والسلع المُهرّبة من إسبانيا، أرخص من التراب. فزهدت، إلى أن يعود الراشدون إلى وعيهم، والمُحتلّون إلى أرضهم. ولعلّها، حينها، تخرج من قائمة مدن نهاية العالم.