11 نوفمبر 2024

لا سكاكين في مطابخ حلب

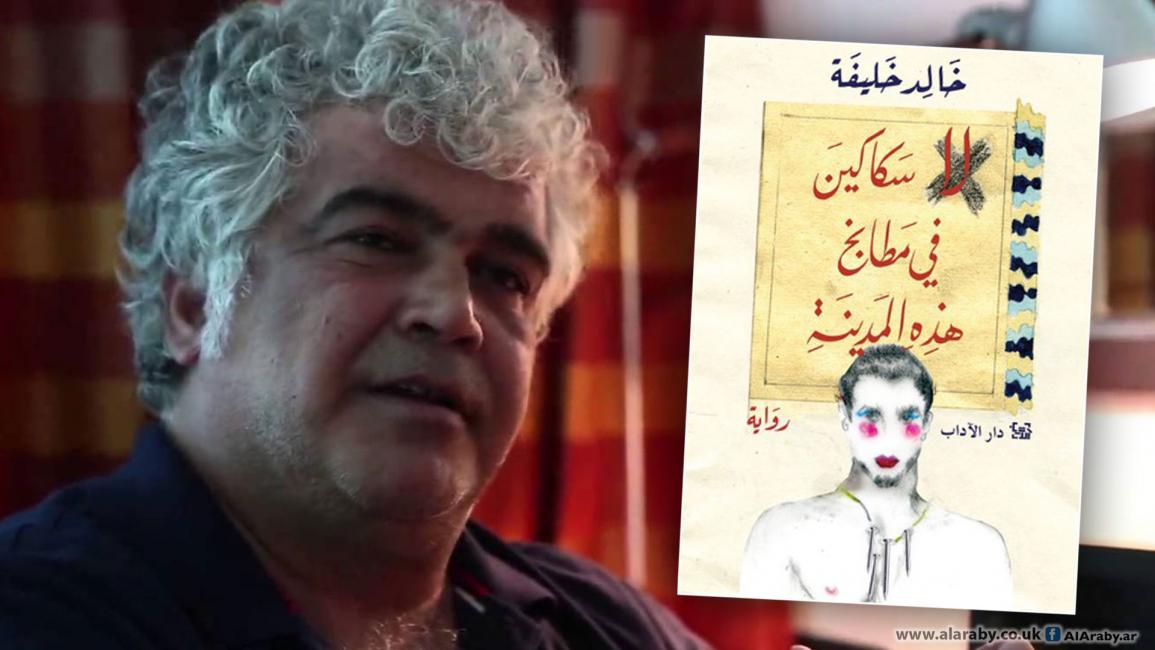

إذا كانت رواية "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (دار العين للنشر، القاهرة، 2013) حقاً "حكاية مدينةٍ تمثلها عائلة"، على ما قال كاتبها خالد خليفة، فإن قتل حلب الراهن لم يبدأ مع الاستباحة الحادثة لها، بمواظبة الروس والإيرانيين ونظام الأسد وأشياعهم على التمويت والتدمير والتهجير فيها، وإنما منذ صار الموت أفضل من العيش تحت إمرة ضبّاطٍ "حمقى لا يفرّقون بين عطور السوسن ورائحة اليقطين"، على ما قالت الأم في الرواية، وهي المزهوّة بمدينيتها، وبمنبتها الأرستقراطي الحلبي. ومبكراً، مع انقلاب 1963، قالت إن "طعم الأيام المقبلة يشبه طعم اللفت". ليست حلب الشاحبة، الباهتة، في هذه الرواية، تلك "الأجمل بناءً، وألطف المدن عِشرة"، على ما كتب رحالةٌ عنها قبل زمن بعيد، وليست المدينة التي "انتظمت فيها العلالي العجيبة"، كما رآها ابن بطوطة، وإنما هي التي تحيطها الأحياء العشوائية "مثل المشنقة حول الرقبة"، والتي "يتمدّد الموت ثقيلاً في شوارعها الموحشة إلى درجةٍ لا تطاق"، و"التي بدأت تغرق تحت أوساخها" و"أخبار أكثر من ألف قضية قتل وسرقة فيها قيّدت ضد مجهول"، على ما تنطق شخصياتٌ في الرواية التي ترسل صورةً كئيبة عن هذه المدينة العتيدة، عاصمة الشام الثانية، تحت حكم "البعث" والأسد الأب ونجله.

لولا جولة التحطيم المتواصلة بهمّة هناك، كما تنقل التلفزات بعض أخبارها وصورها، لما أمكن لصاحب هذه الكلمات أن يعرف أن شرقيّ حلب مختلفٌ عن غربيّها، ويستأثر بالنكبة المريعة المتواصلة، فيما ينقل تلفزيون دمشق صور فرحين في غربيّها بـ "التحرير" الحادث في شرقيّها. ولكنّ جان، وهو من شخصيات "لا سكاكين في هذه المدينة"، كان قد حكى عن سكان حلب الخائفين من بعضهم بعضاً، مسيحيين خائفين من المسلمين، أقليات طائفية خائفة من الأكثرية، والأكثرية خائفة من بطش الأقلية. تُرى، هل غالى خالد خليفة في تصوير المنسوب العالي من الكآبة والعار والانفصام الأخلاقي والكراهية والشذوذ والتشوّه النفسي لدى شخصيات روايته هذه، وقد جمع هذا كله في عائلةٍ واحدة، وأقاربها؟ لا أعرف، فالكاتب ابن حلب، ودرايته بشعابها جعلت الموت كثيراً في روايته التي تبدأ بموت الأم، وتنتهي بانتحار أحد الأبناء الأربعة. وفي الأثناء، مرّ موت الرئيس، مع سؤال واحد منهم: هل سندفن خوفنا مع جثمانه؟

مخيفٌ عنوان الرواية، يوحي بأن السكاكين خرجت من المطابخ، وإذا ما سألتَ نفسَك، عند بدئك قراءة النص، عن أي مطارح ذهبت إليها هذه السكاكين، إذن، فإنك ستقع على الجواب في الإيحاء الأشنع، في سؤال شخصيةٍ ثانوية في الرواية، يحضر في خبر في صحيفة، يحرق زوجته وأطفاله الأربعة، ثم ينتحر بسكين المطبخ، ويصرُخ في جيرانه الذين يراقبونه ببرود: الموت حرقاً أكثر شرفاً من انتظار الموت جوعاً، سائلاً بحُرقة: ألا توجد سكاكينُ في مطابخ هذه المدينة؟ يبدو هذا السؤال استنكارياً، فالجميع لا يُقدِمون على قتل أنفسهم، فيما ثمّة سكاكين في المطابخ. غير أن اسم الرواية يحسم الإجابة بأنه لا سكاكين في مطابخ حلب. يروّعنا كثيراً خالد خليفة في لعبته الماكرة هذه، كأنه يخبرنا أن السكاكين لم تعد في المطابخ، فلم تعد وظائفها في تقشير التّفاح والبصل والبطاطا. من هم، إذن، الذين أعملت سكاكينُهم ذبحاً في المدينة التي ترثيها الرواية، منذ أول واقعة موت في أولى صفحاتها؟ إنهم الفاسدون والمتشدّدون واللصوص وذوو النفوس الخربانة والمأزومون من حاكمين ومحكومين. إنهم الذين سلموا المدينة للمحتل الإيراني والروسي.

ثمّة مخبرون عديدون في الرواية، وفي أسرة الأم الأرستقراطية الأرومة التي يهجرها زوجها مع منقّبة آثار إلى أميركا، تاركاً أبناءه الأربعة الذين تلاحق الرواية تفاصيلهم، وتُختتم بشنق أحدهم نفسه، بعد أن حارب الأميركان في العراق مع متشدّدين إسلاميين، ثم وشى بهم ليؤذن له بالعودة إلى حلب، ثم ندم على العودة، عندما صار يشعر بالاختناق، وقد كانت له فرصة أن يكون شجاعاً. يفكر الآن أنه سيقضي حياته خائفاً ويائساً، ولكنه "لن يصبر حتى يرى حفيد الرئيس الراحل رئيساً"، فأقدم على الانتحار، بعد أن ربط الأنشوطة جيداً، كي لا يترك مجالاً للشك بأن الموت بسيطٌ كدلق كأس ماءٍ على أرض جافة.

هل ثمّة الآن ما هو أبسط من الموت في حلب؟

لولا جولة التحطيم المتواصلة بهمّة هناك، كما تنقل التلفزات بعض أخبارها وصورها، لما أمكن لصاحب هذه الكلمات أن يعرف أن شرقيّ حلب مختلفٌ عن غربيّها، ويستأثر بالنكبة المريعة المتواصلة، فيما ينقل تلفزيون دمشق صور فرحين في غربيّها بـ "التحرير" الحادث في شرقيّها. ولكنّ جان، وهو من شخصيات "لا سكاكين في هذه المدينة"، كان قد حكى عن سكان حلب الخائفين من بعضهم بعضاً، مسيحيين خائفين من المسلمين، أقليات طائفية خائفة من الأكثرية، والأكثرية خائفة من بطش الأقلية. تُرى، هل غالى خالد خليفة في تصوير المنسوب العالي من الكآبة والعار والانفصام الأخلاقي والكراهية والشذوذ والتشوّه النفسي لدى شخصيات روايته هذه، وقد جمع هذا كله في عائلةٍ واحدة، وأقاربها؟ لا أعرف، فالكاتب ابن حلب، ودرايته بشعابها جعلت الموت كثيراً في روايته التي تبدأ بموت الأم، وتنتهي بانتحار أحد الأبناء الأربعة. وفي الأثناء، مرّ موت الرئيس، مع سؤال واحد منهم: هل سندفن خوفنا مع جثمانه؟

مخيفٌ عنوان الرواية، يوحي بأن السكاكين خرجت من المطابخ، وإذا ما سألتَ نفسَك، عند بدئك قراءة النص، عن أي مطارح ذهبت إليها هذه السكاكين، إذن، فإنك ستقع على الجواب في الإيحاء الأشنع، في سؤال شخصيةٍ ثانوية في الرواية، يحضر في خبر في صحيفة، يحرق زوجته وأطفاله الأربعة، ثم ينتحر بسكين المطبخ، ويصرُخ في جيرانه الذين يراقبونه ببرود: الموت حرقاً أكثر شرفاً من انتظار الموت جوعاً، سائلاً بحُرقة: ألا توجد سكاكينُ في مطابخ هذه المدينة؟ يبدو هذا السؤال استنكارياً، فالجميع لا يُقدِمون على قتل أنفسهم، فيما ثمّة سكاكين في المطابخ. غير أن اسم الرواية يحسم الإجابة بأنه لا سكاكين في مطابخ حلب. يروّعنا كثيراً خالد خليفة في لعبته الماكرة هذه، كأنه يخبرنا أن السكاكين لم تعد في المطابخ، فلم تعد وظائفها في تقشير التّفاح والبصل والبطاطا. من هم، إذن، الذين أعملت سكاكينُهم ذبحاً في المدينة التي ترثيها الرواية، منذ أول واقعة موت في أولى صفحاتها؟ إنهم الفاسدون والمتشدّدون واللصوص وذوو النفوس الخربانة والمأزومون من حاكمين ومحكومين. إنهم الذين سلموا المدينة للمحتل الإيراني والروسي.

ثمّة مخبرون عديدون في الرواية، وفي أسرة الأم الأرستقراطية الأرومة التي يهجرها زوجها مع منقّبة آثار إلى أميركا، تاركاً أبناءه الأربعة الذين تلاحق الرواية تفاصيلهم، وتُختتم بشنق أحدهم نفسه، بعد أن حارب الأميركان في العراق مع متشدّدين إسلاميين، ثم وشى بهم ليؤذن له بالعودة إلى حلب، ثم ندم على العودة، عندما صار يشعر بالاختناق، وقد كانت له فرصة أن يكون شجاعاً. يفكر الآن أنه سيقضي حياته خائفاً ويائساً، ولكنه "لن يصبر حتى يرى حفيد الرئيس الراحل رئيساً"، فأقدم على الانتحار، بعد أن ربط الأنشوطة جيداً، كي لا يترك مجالاً للشك بأن الموت بسيطٌ كدلق كأس ماءٍ على أرض جافة.

هل ثمّة الآن ما هو أبسط من الموت في حلب؟