غسّان كنفاني يكرّم "الديناصور"

ليست مشكلةً أن آلاف الروايات تصدُر في البلاد العربية كل عام، في استسهالٍ، ربما، للكتابة والنشر، ولا أن جوائز الرواية كثيرة، وتُمنح أحيانا (أو غالبا؟) لنصوصٍ لا تستحقّها، فالأمران طبيعيّان، ويحدُث مثلُهما في أوروبا والأميركيتيْن، وحدَث أن أُعطِيت "نوبل للآداب" لمن لا يستحقّونها (فضائح الفساد كُشفت فيها وليس في أيّ جائزةٍ عربية). إنما المشكلة الكبرى غياب حركةٍ نقديةٍ نشطةٍ يقظة، تتابع وتقيّم وتقوّم، وإنْ ثمّة جهودٌ فرديةٌ مقدّرة، وغياب صحافةٍ ثقافيةٍ محترفةٍ تتابع وتقيّم وتقوّم، وإن حضر شيءٌ منها في سنواتٍ مضت. وحدَثَ غير مرّةٍ أن جوائز دلّتنا على رواياتٍ بديعةٍ لم يلتفت إليها نقدٌ جادُّ وجدّي، ولم تكترث بها صحافةٌ ثقافيةٌ مهنيةٌ. وحدَثَ أن لفتت أبصارَنا جوائزُ وقوائم قصيرة وأخرى طويلة إلى مواهب شابّة في غير بلدٍ عربي، باهرة (نعم باهرة)، توجِب على الواقفين عند نجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف وحنّا مينة والطاهر وطّار (وغيرهم) أن تتّسع حدقاتُ عيونِهم لترى سكّانا جُددا في عمارة الرواية العربية التي شادَها هؤلاء البنّاؤون، على قدراتٍ عاليةٍ في السرد والتجريب، بحساسياتٍ وخياراتٍ جماليةٍ متنوّعة، مبتكَرةٍ أحيانا، يضيفون ويُنجزون، ويُبدعون ويتألقّون، غير أنهم في حاجةٍ إلى "بيئاتٍ"، ثقافيةٍ ونقديةٍ وصحافيةٍ عربية، أحرَزَ مثلها أولئك السابقون، تُساعد إنتاجَهم في أن يُقرَأ ويُنقَد ويًنتَقد، أو يُقرأ ويظفر بإعجابٍ وتثمين.

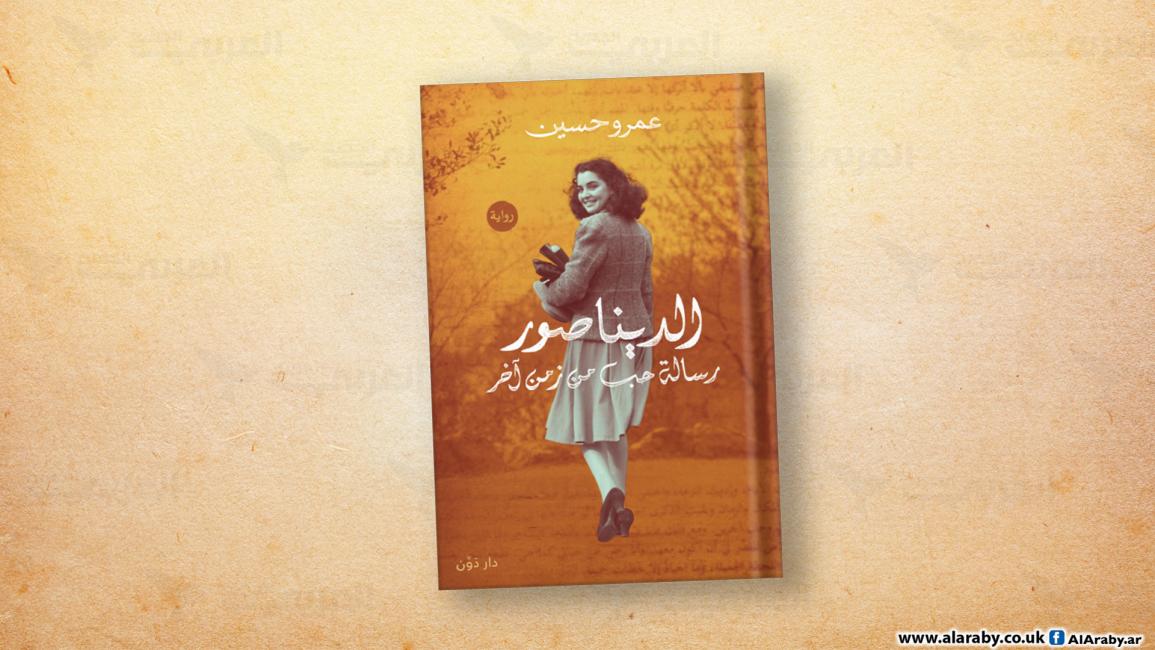

مناسبة هذه التوطئة الإعلان في رام الله، الاثنين الماضي، عن فوز رواية "الديناصور ... رسالة حب من زمن آخر" (دار دوِّن للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021) للمصري عمرو حسين (1976) بجائزة غسّان كنفاني للرواية العربية (تنظّمها وزارة الثقافة الفلسطينية) في دورتها الثانية. وجاء في بيان لجنة التحكيم الذي تلاه رئيسُها، إبراهيم السعافين، أنها روايةٌ "تنهض على حركةٍ محسوبةٍ بين أصوات الرّواة من خلال حبكةٍ مُحكمةٍ، وتعكس هموم العصر وقضاياه بنقلاتٍ سرديةٍ بسيطةٍ وسلسة، ولغةٍ مشبعةٍ باستخداماتها الحيّة المتدفّقة في عالم التلاقي والتباعد بين الأجيال المتعدّدة". وأنها "روايةٌ متماسكةٌ ممتعة، تقوم على تقابلٍ بين عالميْن قديم وجديد وجيليْن وطريقتيْن في الرؤية، ونطلّ منها على ماضٍ وحاضر، وعلى قضايا التغيير والتحوّل ...". والقول عندي، بعد غبطةٍ حُزتها من قراءتي هذه الرواية، الثمينة القيمة، أن هذا توصيفٌ مكثّفٌ لروايةٍ قالت الكثير بشأن مساحات حنينٍ إلى إيقاعات زمنٍ مضى، موصولةٍ بوجدانٍ حارّ، وتقترن بتجربة حبّ رهيفة، ومرتبكة، عاشها واحدٌ من الرواة الثلاثة، سبعينيّ يتذكّر كل بعيدٍ عايشه قبل عقود، وينسى في صلاته عدد الركعات التي أدّاها للتوّ، ويضطرّ لكتابة اسم حارس العمارة قدّامه لئلا يُتعب ذهنه في تذكّره، غير أن في وُسعِه أن يكتب عن ما كان قبل خمسين عاما في حي المعادي القاهري، حيث ما زال يقيم، من تفاصيل الشوارع والأشجار والبنايات، وأن يكتب رسالة حبٍّ إلى الفتاة التي أحبّها، ويُخبِر عن جمالها. تقدّمت مثله في العمر، ويحدُث أن يُصادفها في النادي، وقد صارت أرملةً بعد وفاة زوجها، كما حالُه بعد رحيل زوجته، ابنُه متزوّجٌ مقيمٌ في كندا وابنتُه متزوّجة مقيمة في دبي، وابنتها سمّاها على اسم تلك الحبيبة الباقية في الوجدان والحشايا. وقالت الرواية الكثير بشأن مساحات التوتّر في حاضرٍ يضجّ بالتوهان والسرعة وسيطرة تقانات التواصل ومنصّات "السوشيال ميديا"، عندما يتعلق هذا الحاضر بطموحات شابّةٍ وشابّ ينخدش حبّهما بما يؤرّقهما لغير سببٍ وسبب، وهي من "المؤثّرين"، انفصل والداها وتقيم مع أمها. وهو مخرج يُنجز فيديوهاتٍ على "يوتيوب". ينشدّ اثناهما إلى السبعينيّ وذكرياته، ويصبحان جليسيْه، وينجزان عن صديقه الحلاق الذي توفي أخيرا فيلما. وتُغريهما مغامرة إنجاز فيلمٍ عن حبّه القديم، ويستهويهما البحث عن الحبيبة الحاضرة على الورق، المجهّلة الاسم، فيعملان على فكّ لغزها. ومن أقوى مقاطع الرواية، المُحكمة في تشابك الصلات بين شخوصها ومحكيّاتهم، ذلك الجدال بين السبعينيّ (الديناصور في نعتٍ عابرٍ من الشابّة، المفعوصة في نعته إياها) والشاب عن حبيّهما، القديم والراهن.

أعطى الكاتب في روايته (الثالثة من بين أربع) للسبعينيّ مصطفى والعشرينييْن منّة وزياد، أن يسردوا كلٌّ بلسانه، فبنى حكيُهم رواية لافتة، متماسكة شائقة، جذّابة، من الجميل أنها أحرزت جائزةً تحمل اسم غسّان كنفاني الذي جرّب في كتابة الرواية وأبدع، كما عمرو حسين بعد عقود.